"हर मानव ने मुश्किल की नैया को पार लगाया है,

हर विकट स्थिति मैं को मानव ने, विवके से सुलझाया है।।

सुखद तथ्य है और सत्य है,

हर शूल में छिपे मूल को, निहितार्थ को पाया है।।"

विवेक का अर्थ है भेद करना।

अर्थात ये देखना कि कौन सी चीज़ मन के आयाम की है और कौन सी चीज़ मनोनीत की। संसार के समस्त प्राणियों में श्रेष्ठ मनुष्य ही है। मनुष्य की सबसे बड़ी शक्ति विवेक है।

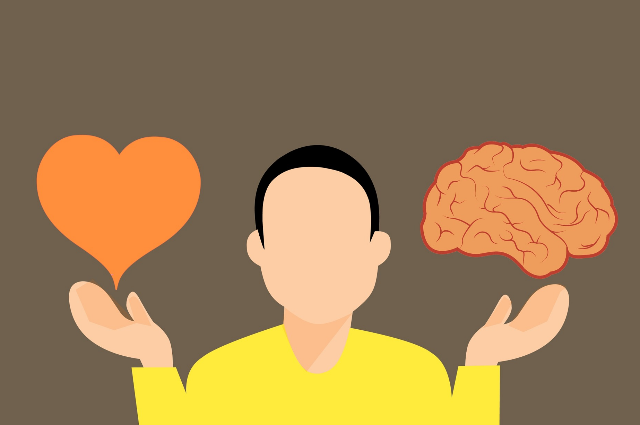

चॉर्ल्स डिकेनस के अनुसार हेड और हार्ट की दो बुद्धि है। इसे उन्होनें अपने उपन्यास हार्ड टाइम्स में उदधृत किया था। उनके अनुसार मस्तिष्क का विवेक कुछ ऐसा है जो हमें तथ्यपरक निर्णय लेने के लिए प्रेरित करेगा लेकिन दिल कुछ ऐसा है जिनसे प्राप्त निर्णय भावनात्मक व संवेदनापूर्वक होगा। किंतु आज परिस्थिति तो यह है कि मानव ने अपने विवेक पर स्वार्थ की काली पट्टी बाँध ली है और मानव स्वार्थ की भयावह आँधी में बह रहा है। किंतु आश्चर्य तो यह है कि लोग इस आँधी में बहने के लिए विवश नहीं, सम्मलित महसूस करते हैं।

आज विरले ही मिलेंगे जो इस सत्य को समझते है कि मानवीय चिंतन अपने आप में प्रचंड शक्तिसम्पन्न है।

मानवीय विवेक के दो पक्ष हैं - एक बुद्धि, दूसरा भाव ।

बुद्धि का क्षेत्र मस्तिष्क हैं एवं भाव का क्षेत्र हृदय है। इस कारण हमारे विवेक द्वारा लिये गये निर्णय के दो भिन्न-भिन्न संदर्भ है। हमारे मस्तिष्क के विवेक के द्वारा लिये गये निर्णय बुद्धिवाद पर आधारित होंगे एवं हमारे हृदय के विवेक द्वारा लिये निर्णय संवदेनापूर्ण, भावपूर्ण एवं सौहार्दपूर्ण होगें।

मस्तिष्क का विवेक:

हमारा मस्तिष्क सभी संवेदनाओं, विचारों एवं तथ्यों का आधार है। हमारा मस्तिष्क मात्र विचारों एवं तथ्यों को अपनाता है। जिसके परिणामस्वरूप हमारा विवेक उसी मार्ग को अपनाता

है जो तथ्यपरक हो किंतु क्या तथ्य ही सम्पूर्ण जीवन का आधार है? नहीं। क्योंकि जिस सृष्टि की रचना स्वयं ईश्वर ने श्रद्धा एवं आस्थापूर्ण होकर की है, उस सृष्टि के जन-जन के जीवन का आधार संवेदना है न ही तथ्य ।

इस परिस्थिति का दुर्भाग्यपूर्ण सत्य तो यह है कि भौतिकवाद के इस उद्दाम वेग का आधार बुद्धिवाद ही है। बुद्धिवाद ने इस दिनों उत्साहवर्धक वृद्धि की है। आज हर चीज के लिए पग-पग पर तर्क, तथ्य एवं प्रमाण की साक्षी माँगी जाने लगी। वर्तमान परिवेश एवं परिस्थितियों में मानवीय विवेक का निर्णय भागीरथ प्रयास है, समुद्रमंथन के समान है। इसी कारण इनके प्रभाव से इतने समर्थ एवं सक्षम चिंतनशील मस्तिष्क एवं विवेक के प्राप्त प्रत्येक निष्कर्ष भौतिक सुख-सुविधाओं के पक्षधर ही होते है।

आत्मीय विवेक:

आत्मीय विवेक का सृजनकर्ता है हृदय एवं आत्मा। हृदय का तात्पर्य, रक्त परिसंचरण करने वाला हृदय तंत्र नहीं अपितु आंतरिक चेतना का वह मर्मस्थल है जहाँ आकांक्षाओं एवं अस्थाओं से बना अंतःकरण प्रतिष्ठित है। और इसी कारण हृदय का स्थान सर्वोपरि है। जिस कारण इस के द्वारा प्राप्त प्रत्येक निष्कर्ष सर्वमान्य एवं सर्वोपरि होंगे।

आत्मा पवित्र, परिष्कृत एवं परिमार्जित है। सत्प्रवृतियों को अपनाने एवं दुश्प्रत्तियों को अस्वीकार रकने का विवके इनकी ही देन है।

हमारा मस्तिष्क सृजन करता है, विचारों का और हमारी आत्मा सृजनकर्ता है- अनुभूमि की विचार और अनुभूमि दो भिन्न तत्व है। विचारों का शिखर है, बुद्धि एवं अनुभूति का शिखर है, ज्ञान।

बुद्धि धोखा भी दे सकती है परंतु ज्ञात विकृति विहीन है । बुद्धि प्रायः उस बात को मानती है। जिसे हम मानना चाहते है। इस कारण मानव के मस्तिष्क का विवेक प्रत्येक परिस्थिति में कपोल कल्पित तथ्यों को अपनाकर अपने निष्कर्ष तक पहुँचती है। किंतु आत्मा अक्षुण है और तत्व के मूल को जानती है जिससे हमारा आत्मीय विवेक सदैव सत्य को अपनाता है।

एक है किन्तु उसके रूप अनेक है। उस तक पहुँचने के मार्ग भी अनेक है। उसमें प्रवेश करने के द्वार भी अनेक है। जो नाम में अटकता है, रूप पर सम्मोहित हो जाता है, मार्ग के प्रति आग्रही हो जाता है, द्वार पर मुग्ध हो जाता है वह बाहर ही बाहर ठहर जाता है। सत्य का सम्यक् साक्षात्कार उसे नहीं हो पाता। वह अपनी ही वंचना के कारण इससे वंचित रह जाता है। अर्थात् किसी निष्कर्श तक पहुँचने के दो मार्ग है- या तो हम हमारे मस्तिष्क के विवेक से निर्णय लें या फिर अपने आत्मीय विवेक को अपनाएँ। किंतु यह मात्र अपनी कल्पनाओं की पूर्ति के लिए प्रयासरत् रहेंगे तो हम अपने मस्तिष्क के विचारों को आधार मानकर मस्तिष्क के विवेक से निर्णय लेंगे किंतु सत्य तो यह है कि प्रत्येक परिस्थिति में मस्तिष्क और आत्मा के विवेक के अंतःसम्बन्ध से ही प्रत्येक निष्कर्ष प्राप्त होते हैं। किंतु आवश्यक हैं कि हम सुंदर के बजाए सौंदर्य को अपनाएँ। जिस प्रकार शरीर और आत्मा में कोई विरोध नहीं किंतु मात्र अपने मस्तिष्क के विवेक को सर्वस्व मान लेना पूर्णतः गलत है।