১৯৭১ এ বাংলাদেশের স্বাধীন দেশ হিসেবে জন্ম নেয়া, কলকাতা তথা পশ্চিমবঙ্গের বুদ্ধিজীবী সমাজ এবং শিক্ষিত, শুভ বুদ্ধি সম্পন্ন মানুষের কাছে এক আশার আলো নিয়ে এসেছিল। দীর্ঘদিন ধরে চলা বেরোজগারি, খাদ্য সংকটে জেরবার হয়ে পশ্চিমবঙ্গের বাঙালি একটা ব্যাপক আর্থ - সামাজিক পরিবর্তনের সম্ভাবনা দেখতে পেয়েছিল। যদিও এই সম্ভাবনার মঞ্চ প্রস্তুত করেছিল ১৯৬৮র প্যারিস শহরের ছাত্র অভ্যুত্থান, যা ১৯৬৯ থেকে '৭১ এর পশ্চিমবঙ্গ জুড়ে ছাত্র সমাজকে নকশাল আন্দোলনে সার্বিক যোগদানের জন্য উদ্বুদ্ধ করেছিল। তার সাথে এই ছাত্র অসন্তোষের ভস্মে ঘি ঢেলে ছিল পূর্বে উল্লিখিত বেরোজগারি, খাদ্য সংকট এবং মূল্য বৃদ্ধি। এর ওপর এসে পড়ল ১৯৭১ এ বাংলাদেশি হিন্দুদের বিরাট সংখ্যায় ভারতে অনুপ্রবেশ। ইতিহাস সচেতন রোমান্টিক বাঙ্গালী ইওরোপ, বিশেষ করে ফরাসী প্রজাতন্ত্রের ইতিহাসে গত প্রায় দুশো বছর ধরে ঘটে যাওয়া একের পর এক গণ অভ্যুত্থানের নিরিখে সমগ্র পশ্চিমবঙ্গ জুড়ে এক সর্বস্তরের সামাজিক অভ্যুত্থানের স্বপ্ন দেখছিল যাকে নেতৃত্ব দেবে ছাত্র এবং বুদ্ধিজীবী সম্প্রদায়।

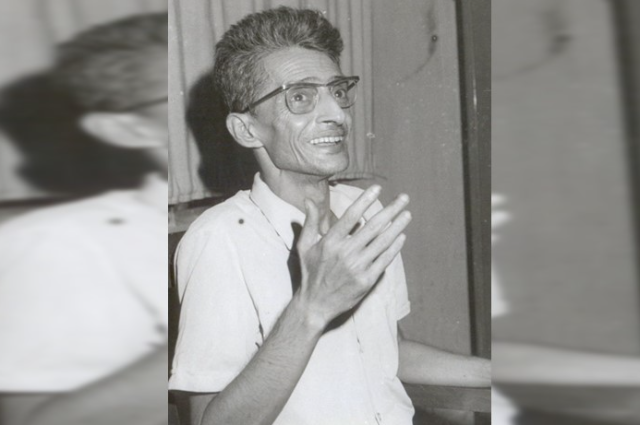

নকশাল পার্টি যা সিপিআইএম (এল) নামে পরিচিত, তাদের প্রথম পার্টি কংগ্রেস অনুষ্ঠিত হয় কলকাতায় নেতা চারু মজুমদার এর নেতৃত্বে। এক শ্রেণীহীন, শোষণহীন সাম্যবাদী সমাজ প্রতিষ্ঠা করাই ছিল এদের মূল লক্ষ্য। মূলতঃ এই রাজনৈতিক অভ্যুত্থান শুরু হয়েছিল ১৯৬৭ সাল থেকে। উত্তরবঙ্গের নকশালবাড়ি নামক গ্রামে জন্ম নেয়া এই অভ্যুত্থানের নেতৃত্বে ছিলেন জঙ্গল সাঁওতাল। চারু মজুমদার এবং তাঁর সাথী কানু সান্যাল পরবর্তী সময়ে এর নেতৃত্ব গ্রহণ করেন। জমিদার, জোতদার শ্রেণীর অকথ্য অত্যাচারের বিরুদ্ধে ভূমিদাস শ্রেণীর জমতে থাকা পুঞ্জীভূত ক্ষোভের বারুদে বিদ্রোহের স্ফুলিঙ্গ সঞ্চার করলেন জঙ্গল সাঁওতাল। বিদ্রোহের আগুন ছড়িয়ে পড়ল। নকশালবাড়ির নাম অনুসারে এই অভ্যুত্থানের নাম রাখা হল নকশাল আন্দোলন। কিছুদিন বাদে পুলিশ প্রশাসন জমিদার গোষ্ঠীর সমর্থনে বিদ্রোহ দমনে ঝাঁপিয়ে পড়লে বিদ্রোহের অভিমুখ ঘুরে গেল ভূমিদাস বনাম পুলিশে। ২২শে এপ্রিল ১৯৬৯ সালে এই অভ্যুত্থান সিপিআইএম (এল) নামে সাংগঠনিক প্রতিষ্ঠা লাভ করে। পরের মাসে মে দিবসের মিছিলে কলকাতা ময়দানে এই সংবাদ সর্বসমক্ষে ঘোষণা করা হয়। চারু মজুমদার বিশ্বাস করতেন, " বন্দুকের নল ক্ষমতার উৎস।" মাও জে দং এর রাজনৈতিক আদর্শে অনুপ্রাণিত এবং শিক্ষিত চারু মজুমদারের রাজনৈতিক ইস্তাহার, " চিনের চেয়ারম্যান আমাদের চেয়ারম্যান " পশ্চিমবঙ্গের আপামর নবীন প্রজন্মের জীবন জিজ্ঞাসাকে নাড়িয়ে দিয়েছিল। রাতারাতি তিনি হয়ে উঠেছিলেন এক নতুন সমাজ

২

ব্যবস্থার, এক নতুন সময়ের দিশারী। তাঁর উদাত্ত আহ্বানে সাঁড়া দিয়ে কলকাতার নামি, অনামী কলেজ এবং বিশ্ববিদ্যালয় গুলির অসংখ্য কৃতি ছাত্রছাত্রীরা তাদের উজ্জ্বল ভবিষ্যতের কথা চিন্তা না করে, পড়াশোনা অসম্পূর্ণ রেখে পশ্চিমবঙ্গের গ্রামগুলিতে ছড়িয়ে পড়ল, বিদ্রোহী কৃষকদের পাশে দাঁড়িয়ে সহযোদ্ধা হিসেবে লড়বার জন্য। ধীরে, ধীরে পশ্চিমবঙ্গের গণ্ডি ছাড়িয়ে এই আন্দোলনের ঢেউ এ উত্তাল হয়ে উঠল গোটা ভারতবর্ষ। ধনী পরিবারের সন্তানরাও এক সাম্যবাদী সমাজের রোমান্টিকতায় বিভোর হয়ে ঝাঁপিয়ে পড়ল এই আন্দোলনে। কেউ আই এ এস হবার স্বপ্ন ত্যাগ করল। কেউ নামি বিশ্ববিদ্যালয়ের পড়াশোনা অসমাপ্ত রেখে বেরিয়ে এল। পরিবর্তে এরা কারখানায় শ্রমিকের কাজ নিয়ে আন্দোলনে সামিল হল। অনেকে শ্রমিক সহকর্মীদের জীবন সঙ্গী হিসেবে বেছে নিয়ে বস্তিতে জীবন কাটাতে লাগল। এই সব সমাজের রক্ষণশীল শ্রেণী বৈষম্য ভেঙে ফেলা প্রেম এবং বিয়ে গুলো ছিল আসলে দুজনে পাশাপাশি থেকে বিপ্লবকে উদযাপন করা, একসাথে স্বপ্নটাকে জড়িয়ে বাঁচা। কেউ বিদেশের বিশাল অর্থের চাকরি ছেড়ে দেশে ফিরে আন্দোলনে যোগ দিল। কেউ আবার ওকালতি পেশায় যোগ দিল শুধুমাত্র শ্রমিক সংগঠনের মামলাগুলো লড়বার ব্রত নিয়ে। কলেজ, বিশেবিদ্যালয়ের ক্যান্টিন গুলো পরিণত হল আন্দোলনের আঁতুড় ঘরে। সেখানে সদ্য কৈশোর পেরোনো ছাত্রদের মানব জমিনে আন্দোলনের বীজ বপন করা হতে লাগল।

ছাত্র সমাজের নিষ্কলুষ স্বপ্নদর্শী মনকে চারু মজুমদার এই আন্দোলনের মূল পাথেয় করেছিলেন। শিক্ষিত ছাত্র সমাজই তো ডেকে আনবে সেই নতুন সময়ের ভোর যেখানে থাকবেনা কোনো শোষণ, থাকবেনা কোনো শ্রেণী বৈষম্য। যেই সমাজে সবাই হবে সমান। এই বিশ্বাস এক দাবানলের মতো কলকাতা তথা পশ্চিমবঙ্গ তথা সারা দেশে ছড়িয়ে পড়ে ভারতবর্ষের ভাগ্যাকাশে আগত এক নতুন সময়ের আলোকরেখা হয়ে দেখা দিল।

১৯৬৯ সালের এপ্রিলে দ্বিতীয়বার নির্বাচিত ইউনাইটেড ফ্রন্ট সরকার নকশালদের উত্থানকে থামাতে ব্যর্থ হল। সরকারের ভেতরেই বেশ কিছু নকশাল সমর্থক ছিল। কেন্দ্র থেকে স্বয়ং ইন্দিরা গান্ধী এবং কলকাতায় সিদ্ধার্থ শংকর রায় এই সরকারের ওপর ক্রমাগত চাপ সৃষ্টি করতে লাগল। যুক্ত ফ্রন্ট সরকার কিছু নাম করা নকশাল নেতাকে জেল থেকে মুক্তি দিল। নকশাল কর্মীরা বামফ্রন্টকে শ্রেণী শত্রু বলে চিহ্নিত করল। নিয়মিত এই দুই দলের মধ্যে সংঘর্ষ হতে লাগল। প্রেসিডেন্সি কলেজের নকশাল সংগঠন চারু মজুমদারের বাণী, " চেয়ারম্যান মাও আমাদের পথ দেখাবেন, সশস্ত্র বিপ্লব একমাত্র বিকল্প " - তাদের বিশ্বাসের পথ হিসেবে গ্রহণ করে। কলেজের ক্যান্টিনে রেড বুক, যাতে মাও জে দ্যং এর বাণী লেখা থাকত, তা বিলি করা হতো। কিছু দূরের বামপন্থী দেশ ভিয়েতনামে আমেরিকার সাথে চলা নির্মম যুদ্ধকে ধিক্কার জানিয়ে " তোমার নাম, আমার নাম, ভিয়েতনাম, ভিয়েতনাম " ধ্বনিতে কলকাতার আকাশ বাতাস উত্তাল হয়ে উঠল। কলেজ, বিশ্ববিদ্যালয়ের মধ্যে চলা মিছিল আর বক্তৃতার জেরে পড়াশুনার কাজ ব্যাহত হতে লাগল।

তবে বেশিরভাগ নকশাল ছাত্ররাই এসেছিল কলকাতার মাঝারি মানের কলেজগুলো থেকে। এছাড়া মফোঃস্বল এবং জেলার কলেজগুলো থেকেও সহস্র, সহস্র ছাত্র ছাত্রী আন্দোলনে ঝাঁপিয়ে পড়ল। মেদিনীপুর জেলার ডেবরা এবং গোপিবল্লভপুর অঞ্চলে প্রেসিডেন্সি কলেজের ছাত্ররা সংগঠনের কাজ করতো।

৩

১৯৭০ এর মাঝামাঝি নাগাদ শহরের নকশাল কার্যকলাপ হিংসাত্মক দিকে মোড় নিল। রাস্তাঘাটে অন্যমনস্ক পুলিশ কর্মীদের হাত থেকে বন্দুক কেড়ে নেয়া, অনেক পুলিশকর্মীদের ছুরিকাঘাতে বা গুলি করে হত্যা করা চলতে লাগল। " পুলিশ মারো, অস্ত্র কাড়ো " এই স্লোগান তখন মুখে, মুখে ঘুরত।

যা শুরু হয় গ্রাম্য অভ্যুত্থান হিসেবে, খুব শীঘ্রই তার কেন্দ্রস্থল হয়ে উঠল কলকাতা। উত্তরে শোভাবাজার, শ্যামবাজার, পূর্বে দক্ষিণ সিঁথি, টবিন রোড, দমদম, কাশিপুর, বরানগর, তালতলা হয়ে মধ্য কলকাতায় বেলেঘাটা, কলেজ স্ট্রীট পেরিয়ে দক্ষিণে কসবা, টালিগঞ্জ হয়ে পশ্চিমে বেহালা ছিল নকশালপন্থীদের ঘাটি। স্বাধীনতাত্তোর ভারতের সমাজবোধকে অচলায়তন বলে অগ্রাহ্য করে এই ছাত্র সমাজ প্রচলিত শিক্ষা ব্যবস্থা, জাতীয়তাবাদী আন্দোলন এবং বাংলার নবজাগরণের যৌক্তিকতা কে এই নতুন সময়ের কাঠগড়ায় দাঁড় করাল।

সমাজের উচ্চস্তরের মানুষজন, বিশেষ করে সরকারি আমলা এবং পুলিশ প্রশাসনকে শ্রেণী শত্রু হিসেবে চিহ্নিত করে একে, একে হত্যা করা শুরু হল। উল্টোদিকে সরকার এবং পুলিশ প্রশাসন এর উপযুক্ত জবাব স্বরূপ এক আতংকের শাসনব্যবস্থা কায়েম করল। কলকাতা পুলিশের বেশ কিছু পদস্থ এবং দক্ষ অফিসারকে নিয়ে তৈরি করা হল এক গোপন " ডেথ স্কোয়াড "। মূলতঃ এই সব অফিসারদের নেতৃত্বেই পরবর্তী রাজনৈতিক হত্যাগুলো ঘটেছিল। এই কাজে তাদের দোসর হতে এগিয়ে এল কিছু পরাক্রমী কংগ্রেস এর গুণ্ডা। এই দুয়ে মিলে কলকাতা এবং তার পার্শ্ববর্তী অঞ্চল থেকে গ্রেপ্তার করা বা তুলে আনা নকশাল কর্মীদের বিভিন্ন স্থানে মিথ্যে সংঘর্ষের অজুহাত দিয়ে হত্যা করতে লাগল। নকশাল পন্থী কবি সরোজ দত্ত কে কলকাতা ময়দানে হত্যা করার ঘটনা এই বিষয়ে উল্লেখযোগ্য। হাজারে, হাজারে সম্ভাবনাময় তাজা প্রাণ ১৯৬৯ থেকে '৭১ এর ডিসেম্বরের মধ্যে ঝরে পড়ল।

পুরুষ নারী নির্বিশেষে কাউকেই রেয়াত করা হত না। হাত পায়ের নখ তুলে নেয়া, দাঁড়ি গোঁফ টেনে ছেড়া, আঙ্গুলে আলপিন ফুঁটিয়ে দেয়া, শরীরের ওপরে নীচে বরফ চাঁপা দিয়ে শুইয়ে রাখা, বৈদ্যুতিক শক দেয়া, উল্টো করে ঝুলিয়ে পেটানো, গোপনাঙ্গে বৈদ্যুতিক শক দেয়া ; এসব তো ছিলই। এর সাথে যোগ হত ধর্ষণ সহ আরো নানা ধরণের বিকৃত যৌণ অত্যাচার, যা এখানে লেখা যায়না। বহু মেয়ে অত্যাচারের কষ্ট আর আতঙ্ক সহ্য করতে না পেরে সারা জীবনের মতো উন্মাদ হয়ে গিয়েছে। কেউ আত্মহত্যা করেছে। যারা বেঁচে ফিরেছে, সারা জীবন শরীরের বিভিন্ন স্থানে অত্যাচারের বীভৎস চিন্হ বয়ে নিয়ে বেরিয়েছে। কেউ আবার বাকি জীবনের মতো অসুস্থ হয়ে গিয়েছে। সুস্থ স্বাভাবিক জীবনে আর ফিরতে পারেনি। বেশিরভাগ মৃতদেহকে বেওয়ারিশ লাশ হিসেবে মর্গে চালান করা হত। অসহায় উদ্ভ্রান্ত বাবা, ছেলে বা মেয়ের খোঁজে থানায় গেলে তাকে মর্গে গিয়ে খোঁজ নিতে বলা হতো। প্রচুর দেহ পরিবারকে না দিয়ে পুড়িয়ে ফেলা হত।

অগণিত হত্যালীলার ভিড়ে কয়েকটি ঘটনা বিশেষ করে নিজেদের উপস্থিতি জানান দেয়। এরকমই একটি হল প্রেসিডেন্সি বিশ্ব বিদ্যালয়ের কাছে ভবাণী দত্ত লেনের সেই শহীদ বেদী আজও সেই হত্যা কাণ্ডের বীভৎসতার কথা নিঃশব্দে বলে চলেছে। এই অঞ্চলটিকে " নকশালদের মুক্তান্চল " বলা হত। কারণ পুলিশ পর্য্যন্ত এখানে ঢুকতে ভয় পেত। এখনকার পার্টি কর্মীরা প্রেসিডেন্সির বিভিন্ন উচ্চতা থেকে পুলিশ ভ্যানের ওপর বোমা ছুড়ে মারত। এখানে সেখানে নকশাল কর্মীদের প্রাণহীন দেহ রাস্তায়

৪

লুটিয়ে পড়ছে। দিনে রাতে কলেজ স্ট্রিটের বাতাসে ভাসছে কাঁদানে গ্যাসের গন্ধ । পরিস্থিতি চূড়ান্ত পর্যায়ে পৌঁছলে শিক্ষ্করা বাড়ীতেই ছাত্রদের ডেকে ক্লাস নিতে শুরু করলেন।

তবে সংঘর্ষে কোথাও, কোথাও সিপিআইএম ও জড়িয়ে পড়ত। ফরোয়ার্ড ব্লক দলের বর্ষীয়ান নেতা হেমন্ত বসুকে প্রকাশ্য দিনের আলোয় নির্মম ভাবে হত্যা করা হয়। এই ঘটনার নিন্দায় সরব হল গোটা সমাজ। কোনো , কোনো অঞ্চলে কংগ্রেস আর সিপিআইএম এর সভ্যদের মধ্যেও তুমুল সংঘর্ষ হত । যার ভয়ংকর স্মৃতি স্বরূপ দক্ষিণ কলকাতার টালিগঞ্জ এলাকার নেতাজি নগর উপনিবেশের ঘটনাটি বিশেষ ভাবে উল্লেখযোগ্য। ১৯৭১ এর এপ্রিল, মে, আগস্ট এবং নভেম্বর মাসে মোট ছয় জন সিপিআইএম সদস্যকে পুলিশ, সিআরপিএফ এবং কংগ্রেসী গুন্ডাদের মিলিত বাহিনী হত্যা করে। সুউচ্চ শহীদ বেদী আজও সেই ঘটনার সাক্ষী হয়ে দাঁড়িয়ে আছে। চারিদিকে কংগ্রেসী এলাকা পরিবেষ্টিত , টালিগঞ্জের " লাল দূর্গ " নামে পরিচিত নেতাজি নগরে সেই সময় যাদবপুর থানার পুলিশ এবং কংগ্রেসী গুন্ডাদের মিলিত বাহিনীর চিরুনি তল্লাশি প্রায়ই চলত। যখন তখন যে সে বাড়ীতে ঢুকে গুন্ডামি আর জিনিসপত্র নষ্ট করা লেগেই থাকত।

১৯৭০ সালের ১৯ নভেম্বর রাতে এগারো জন নকশাল সমর্থককে কলকাতার উপকন্ঠে উত্তর ২৪ পরগণার বারাসাতে পুলিশ গ্রেপ্তার করে। কিছুদিন পরে ঐ এগারো জনেরই মৃত দেহের ময়না তদন্তের রিপোর্ট থেকে জানা যায়, তাদের শরীরে ঢোকা বুলেট গুলো পশ্চিমবঙ্গ পুলিশের সার্ভিস রিভলভার থেকেই চালানো হয়েছিল। এই ঘটনাটি বারাসাত হত্যাকাণ্ড নামে পরিচিত হয়ে আছে।

এই ঘটনার কিছু দিনের মধ্যেই কলকাতার পূর্ব দিকের বেলেঘাটা অঞ্চলে চার পাঁচ জন নকশাল কর্মীকে কলকাতা পুলিশ হত্যা করে।

১৯৭১ এর ১২ই এবং ১৩ ই আগস্ট দিন দুটোর বীভৎস স্মৃতি আজও বাঙালির মননে এক দুঃস্বপ্নের মত চেপে বসে আছে। এই দুদিন কলকাতার উত্তর উপকন্ঠে বরানগর, কাশিপুর অঞ্চল দুটি জুড়ে একনাগাড়ে ষোলো সতেরো ঘণ্টা ধরে কংগ্রেসী গুণ্ডা আর পুলিশ প্রশাসন এক সাথে এক ভয়ংকর হত্যালীলা চালায়, যাতে সরকারি হিসেবে একশো থেকে দেড়শো জনের মৃত্যু হয়। বেসরকারি হিসেবে সংখ্যাটা দুশো থেকে আড়াইশোরও বেশি। ১২ তারিখ সকালে গোটা এলাকার ঢোকা বেরোনোর রাস্তাগুলো বন্ধ করে দেয়া হয়। বাড়ীর পুরুষটিকে না পেয়ে মহিলা, বৃদ্ধ এমনকি শিশুদেরকেও মেরে ফেলা হয়। ১৮ই সেপ্টেম্বর ১৯৭১ এ ফ্রন্টলাইন পত্রিকায় প্রকাশিত রিপোর্ট অনুযায়ী ১২ই আগস্ট কুটিঘাট রোড এলাকায় বারাসাত পুলিশ স্টেশনের সামনে মৃতদের নামের একটি তালিকা ঝোলানো হয়, যাতে কিছু সময় পর পরই নতুন নাম সংযোজিত হতে থাকে। এইভাবে নামের সংখ্যা ষাট পেরিয়ে যাবার পর তালিকাটি তুলে নেয়া হয়। কারণ, তারপর থেকে আর হিসেব রাখা সম্ভব হয়নি। মৃতদের পরিচয় নষ্ট করার জন্য মুখে আলকাতরা মাখিয়ে পাশে গঙ্গায় ছুড়ে ফেলা হয়। কোথাও আবার আধপোড়া অবস্থায়ও মৃতদেহ পাওয়া যায়। ছেলেকে না পেয়ে বাবাকে জ্বলন্ত টায়ার পরিয়ে মেরে ফেলা হয়। ভাইকে না পেয়ে বোনকে অত্যাচার করে মারা হয়। পুরো সময়টা ধরে আঞ্চলিক পুলিশ প্রশাসন নীরব দর্শকের ভূমিকা পালন করেছিল। পরিবারের বাকি সদস্যরা জানতে পারেনি, তাদের সেই মৃত সদস্যের কি পরিণতি হয়েছিল। যেসব কংগ্রেসী গুন্ডারা সেদিন ওই হত্যালীলা চালিয়েছিল, তাদের অনেকেই পরবর্তীকালে কংগ্রেসের মন্ত্রীত্ব লাভ করে।

৫

১৯৬৯ এর শেষে যুক্ত ফ্রন্ট সরকার এর পতনের পর রাজ্যপালের শাসন শুরু হলে পরিস্থিতির অবনতি হয়। তখন অলিখিত ভাবে নকশালদের শাসন চলছিল। সব কিছুর কিছু ভাল দিক ও থাকে। চিকিৎসকদের পারিশ্রমিক ধার্য করে দেয়া হয়েছিল। এর বেশি

নিলে বা গভীর রাতে রুগীর বাড়ী যেতে অস্বীকার করলে নির্দিষ্ট চিকিৎসকের বাড়ীর দেয়ালে তার উদ্দেশ্যে সাবধানবাণী লিখে দেয়া হত। এটা একটা ভাল কাজ বলতে হবে।

নকশালরা বামফ্রন্টের বিশ্বাস গুলোকে পুরোনো এবং বাতিল বলে ঘোষণা করে। নির্বাচন স্থগিত করে দেয়া হয়। সরকারহীন শাসনব্যবস্থায় সিদ্ধার্থ শংকর রায় রাজ্যপালের শাসনব্যবস্থার নিকটতম পরামর্শদাতা হয়ে উঠলেন এবং নকশাল আন্দোলনকে দমন করার জন্য নিষ্ঠুর সব দমন নীতি প্রচলন করলেন। শুরু হল পুলিশি বর্বরতা। এমন সব বিকৃত অত্যাচার করে অল্প বয়েসের ছেলেমেয়েদের হত্যা করা হতে লাগল যে খবরের কাগজের পাতায় সেসবের বর্ননা পড়ে বা লোকমুখে শুনে এতদিন ধরে নকশাল বিদ্বেষী নাগরিকরাও ভয়ে শিউরে উঠতে লাগলেন। প্রতিবাদে বেশ কিছু ভদ্র পুলিশ কর্মী চাকরি থেকে ইস্তফা দিলেন।

এই অত্যাচারের প্রতিবাদে নকশাল কর্মীরা '৭০এর সেপ্টেম্বরে প্রেসিডেন্সিতে তাণ্ডবলীলা চালালো। ডিসেম্বরে প্রকাশ্য দিবালোকে যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের সহ উপাচার্যকে কুপিয়ে খুন করা হল। সর্বস্তরের মানুষ এই ঘটনার নিন্দা করলেন।

১৯৭১ এ পরিস্থিতি চূড়ান্ত স্তরে গিয়ে পৌঁছল। দুঃসাহসী নকশাল কর্মীদের সশস্ত্র কার্যকলাপ এবং প্রতিহিংসাপরায়ণ পুলিশের নৃশংসতা ভয়ংকর আকার ধারণ করল। ছাত্র থেকে চাকুরিজীবী সূর্যাস্তের আগেই বাড়ী ফেরার চেষ্টা করত। পরিবারের সদস্য ঘরে না ফেরা অবধি বাড়ীর লোকেরা প্রার্থনা করত। সন্ধে নামলেই বাড়ীর সব দরজা জানালা বন্ধ হয়ে যেত। উপদ্রুত এলাকার রাস্তার সব আলো নেভানো থাকত। চারিদিক ঘুটঘুটে অন্ধকার। শুধু মাঝে , মাঝে নিস্তব্ধ অন্ধকারের বুক চিরে ভেসে আসে গুলির আওয়াজ বা আকস্মিক বোমের আওয়াজ। অতর্কিতে হানা দেয় পুলিশের দল। পরিবারের সদস্যদের সামনে শুধু মাত্র সন্দেহের বশে বাড়ীর ছেলেদেরকে টেনে বার করে তথ্য বার করার অজুহাতে অকথ্য অত্যাচার করে। আর যাদের থানায় গ্রেপ্তার করে নিয়ে যাওয়া হয়, তাদের ওপর অত্যাচারের মাত্রা এমন চরমে ওঠে যে তাদের বেশির ভাগই জ্ঞান হারিয়ে ফেলে বা মানসিক ভারসাম্য হারিয়ে ফেলে। আর যদি নকশালদের সঙ্গে যোগাযোগ বিষয়ে নিশ্চিত তথ্য থাকত তবে তাদের এলাকাতেই গুলি করে বা জেলে নারকীয় অত্যাচার করে মেরে ফেলা হত।

পাড়ার ছেলেরা যারা নকশাল বা কমিউনিস্ট পার্টির সঙ্গে যুক্ত ছিল, সব পাড়া ছাড়া হল। মাঝে, মাঝে রাতের অন্ধকারে একটা দুটো মুখ হঠাৎ উঁকি মারত কোনো রান্না ঘরের জানালায় - মাসিমা রুটি আছে ? - অগুন্তি অজানা মহিলারা সেই সময় রাতের পর রাত পাঁজা, পাঁজা রুটি তরকারি বানিয়ে ঠোঙায় ভরে, ভরে তুলে দিয়েছেন ঐসব বাড়ী ছাড়া প্রাণ নিয়ে পালানো অর্ধাহারে বেঁচে থাকা ছেলেদের হাতে, মাসের পর মাস, বছরের পর বছর। ঐসব নারীদের এই সেবা সত্তরের দশকের ইতিহাসে আগুণের অক্ষরে লেখা হয়ে আছে। সন্ধেবেলা বা রাত্তিরে পাড়ায় অতর্কিতে পুলিশ ঢুকলে পাড়ার মহিলারা শঙ্খ বাজিয়ে তা জানিয়ে দিতেন যাতে ছেলেরা পালিয়ে যেতে পারে। এই সব সত্তরের ইতিহাসে চিরদিনের জন্য লেখা হয়ে আছে। কেউ অন্য কোনো পাড়ায় যেতে পারত না। তাহলেই তাকে পুলিশের চর বলে সন্দেহ করা হত। কিছু ক্ষেত্রে মেরেও ফেলা হত।

৬

১৯৭১ এর শরতে বাংলাদেশে পশ্চিম পাকিস্তানের সৈন্য এবং পুলিশি অত্যাচারের মাত্রা এমন স্তরে গিয়ে পৌঁছল যে ভারত সরকার সেনা পাঠিয়ে বাংলাদেশের মুক্তি যুদ্ধে সাহায্য করার সিদ্ধান্ত নিল। কলকাতায় দলে, দলে সেনারা পৌঁছতে লাগল। এখান থেকেই বাংলাদেশের উদ্দেশ্যে তারা যাত্রা করবে। আর ঠিক এই সময় সিদ্ধার্থ শংকর রায় তার চতুর নিষ্ঠুরতার আরেকটি পরিচয় দিলেন। মানুষের চিন্তার বাইরে গিয়ে সেনাদলের কিছু শাখাকে উনি এখানে নিয়োগ করলেন নকশাল আন্দোলন দমন করার জন্য। শুরু হল পুলিশ আর সেনা দলের মিলিত ভয়ংকরতম নকশাল দমন অভিযান।

নকশাল আন্দোলনের একটি গুরুত্বপূর্ন অধ্যায় হল , আন্দোলনে নারীদের ভূমিকা। জেলা এবং শহরগুলোতে নারীদের ভূমিকা ছিল চোখে পড়ার মত। ফলস্বরূপ, বেঙ্গল পুলিশের অত্যাচারে প্রাণ দিতে হল অজস্র আদিবাসী এবং গ্রামের মহিলাদের। কলকাতায় ধরা পড়া উচ্চ শিক্ষিতা নকশাল মহিলা কর্মীদের ওপর শুরু হল কলকাতা পুলিশের ডেথ স্কোয়াডের পরীক্ষা মূলক যৌণ নির্যাতন। ১৯৭৪ এর সেপ্টেম্বরে " ফ্রন্টিয়ার " পত্রিকায় প্রকাশিত এ্যামনেস্টি ইন্টারন্যাশনাল এর রিপোর্টে উল্লিখিত জেল বন্দী অর্চনা গুহর

সাক্ষাৎকার, " .... তারপর আমাকে লাল বাজারে টর্চার সেল এ নিয়ে যাওয়া হল। সেখানে পিছমোড়া অবস্থায় উল্টো করে

ঝোলানো হল। আর ভাঁজ করা পায়ের মাঝে লোহার রড ঢোকানো হল। তারা আমার পায়ে মারতে লাগল। কুখ্যাত এ্যাসিস্ট্যান্ট কমিশনার অব পুলিশ রনজিৎ গুহ নিয়োগী আমাকে লাথি মারতে লাগল। আর আমার পায়ের পাতা আর কনুইয়ে সিগারেটের ছ্যাঁকা দিতে লাগল। কয়েক ঘণ্টা বাদে তারা নতুন পদ্ধতি অবলম্বন করল। আমাকে এবার সোজা করে ঝোলানো হল। আমার মাথার ওপর জলের ভিস্তি রাখল, যেখান থেকে ফোঁটা, ফোঁটা জল আমার মাথায় পড়তে লাগল। একটা সময় পর ঐ একেক ফোঁটা জল একটা বিরাট হাতুড়ির বাড়ির মত লাগছিল। এবার একজন পুলিশ আমার চুলের মুঠি ধরে দাঁড় করিয়ে আমাকে দেয়ালের দিকে ছুড়ে মারল। কিন্তু দেয়ালে মাথা বাড়ি লাগার ঠিক আগে আমার চুল ধরে টেনে এনে আবার ছুঁড়ে মারল। এটা বেশ কিছুক্ষণ চলতে লাগল। এরপর আরেকজন আমার চুল টেনে ছিড়তে লাগল। আমি অর্ধচেতন ছিলাম। তারপর দুজন পাশাপাশি চেয়ারে দাঁড়িয়ে আমাকে তাদের মাঝে চুল ধরে ঝুলিয়ে দেয়া হল। এই ভাবে চার দিন চলার পর আমি সম্পূর্ন ভাবে জ্ঞান হারিয়ে ফেললাম।

আরেক জেল বন্দি লতিকা গুহ - র " ২৭ দিন লাল বাজার টর্চার সেল এ" - র লেখা অনুযায়ী অত্যাচারের সময় যৌণ ইঙ্গিত পূর্ণ গালিগালাজ লাগাতার শুনতে হত। বিনিদ্র রাত গুলোতে পাশের ঘরগুলোতে মুহুর্মুহু দরজায় বাড়ি, অত্যাচারের আওয়াজ, অত্যাচারী পুলিশ কর্মীদের ঘামে ভেজা রাগী চকচকে মুখ, অত্যাচার সহ্য করতে না পেরে সব বলে দেয়া বন্দিদের অসহায় মুখ আর অত্যাচারের পরে সেল এ নিয়ে আসার সময় বন্দিদের কানে পুলিশ কর্মীদের অনবরত , কোনো অত্যাচার হয়নি, কোনো যন্ত্রণা নেই - এই কথা বলে চলা, এসবই দৈনিক রুটিন ছিল।

শহরের শিক্ষিতা নারীরা যেমন এক তীব্র রোমান্টিকতার বশবর্তী হয়ে এই আন্দোলনে ঝাঁপিয়ে পড়েছিল। অন্য দিকে গ্রাম এবং আদিবাসী সমাজের মেয়েরা দারিদ্রের জ্বালা, অসময়ে অনিচ্ছায় বিয়ে এবং অন্যান্য সামাজিক অত্যাচারের হাত থেকে মুক্ত হয়ে একটু স্বাধীন ভাবে বাঁচতে এলাকার নকশাল কর্মীদের কাজে জড়িয়ে পড়েছিল। কিন্তু জেলে যাবার পর যখন তারা অত্যাচারের সন্মুখীন হল, তাদের স্বপ্ন ভঙ্গ হল। সরকার এবং প্রশাসন তাদের ঠিক কি চোখে দেখছে , সেই বাস্তব ছবিটা তাদের কাছে পরিষ্কার হল।

৭

জেলে দেয়া খাবারের মধ্যে বেশিরভাগ সময় মল মিশে থাকত । দুধের মধ্যে থাকত মরা মাছ। মহিলা ওয়ার্ডেন এবং রক্ষীরা সবই ছিল সমাজের নীচু স্তর থেকে উঠে আসা অশিক্ষিত, স্বল্প মাইনের কর্মী। এদের মতে শিক্ষিত, শহুরে মেয়েদের পড়াশোনা আর চাকরি করে জীবনটাকে স্বাভাবিক ভাবে কাটানো উচিৎ ছিল। ভয়ংকর অত্যাচারের পর বন্দিদের রক্তে ভেসে যাওয়া মেঝেতে তারা এক কুৎসিত উল্লাসে নাচত।

তবে নকশাল কর্মী অমলেন্দু সেন এর স্ত্রী মেরি টাইলার নিজের বন্দিদশার অভিজ্ঞ্তা থেকে লিখেছেন, কিছু ভাল মহিলা ওয়ার্ডেনও ছিল। বেশির ভাগ মহিলা ওয়ার্ডেন দের নিষ্ঠুরতার পেছনে থাকত, পুরুষ জেল কর্মীদের তৈরি করা নানা রকম মানসিক চাপ এবং হুমকি। কয়েদির থেকে তার সহকর্মীদের নাম না বার করতে পারলে বাড়ী যাওয়া বন্ধ। ওদিকে বাড়ী বলতে এক ভাঙাচোরা অস্বাস্থ্যকর আলোবিহীন দেড় কামরার সরকারি ফ্ল্যাটে সন্তান সহ পরিবারের অন্য সদস্যরা তার ঐ স্বল্প রোজগারের দিকে তাকিয়ে। কোনো ক্ষেত্রে আবার উচ্চ পদস্থ পুরুষটির হুকুম তামিল না করলে চাকরি থেকে বরখাস্ত এমনকি ধর্ষণের হুমকিও আসত । এই সব পরিস্থিতির তীব্র চাপে পড়ে মহিলা জেল কর্মীরা বেঁচে থাকার তাগিদে ওরকম হিংস্র, বর্বর হয়ে উঠত।

কিন্তু বঙ্গের সামাজিক ইতিহাস বয়ে চলল এক অদ্ভুত বিপরীত খাতে। সম্ভবতঃ সঠিক যোগ স্থাপনের অভাবে কলকাতার তৃণমূল স্তরের মানুষরা নকশাল অভ্যুত্থান থেকে দূরে সরে রইলেন। সমাজের ওপরতলার মানুষরা এক মেকি আত্মতুষ্টির মুখোশ পড়ে ঐ জ্বলন্ত সামাজিক এবং রাজনৈতিক পরিস্থিতিকে অস্বীকার করল। তাদের ভাবটা এরকম ছিল যে এমনিতে সব ঠিকঠাকই চলছে। তবে কোথাও কিছু একটা হচ্ছে । কিন্তু সেই কিছুটা কি, সেই বিষয়ে ছিলনা কোনো আগ্রহ।

এই ভাবে '৭২ সাল অবধি চলার পর '৭৩ সাল নাগাদ যে বুদ্ধিজীবি গোষ্ঠী এই নতুন সমাজ বিপ্লবের অগ্র ভাগে থাকা ছাত্র গোষ্ঠীর সাথে চলার অঙ্গীকার নিয়েছিল, তারা সমাজের বৃহত্তর অংশের মুখ ফিরিয়ে নেয়া দেখে হতাশাগ্রস্ত হয়ে নিজেদের আন্দোলন থেকে দূরে সরিয়ে নিল। আন্দোলনরত ছাত্ররা হয়ে পড়ল সমাজ বিচ্ছিন্ন, একা। একদিকে সমাজের বিরূপ সমালোচনা, আরেক দিকে নেতৃত্বের সাথে যোগ স্থাপনের অসুবিধের কারণে তৈরি হওয়া দূরত্ব তাদেরকে মানসিক ভাবে অসহায় করে তুলল। ঘাড়ের ওপর আরো বড় বিপদ এসে পড়ল যখন তখন পুলিশ আর কংগ্রেসী গুন্ডাদের নৃশংস আক্রমন।

এর সূত্র ধরেই আবির্ভূত হল আরেক ভয়ংকর বিপদ। কংগ্রেসের গুন্ডাদের ভেতর থেকে একটা বিরাট অংশকে পুলিশের তরফ থেকে প্রশিক্ষণ দিয়ে নকশাল পরিচয়ে গোটা রাজ্যের নকশাল অধ্যুষিত অঞ্চল গুলোতে পাঠিয়ে দেয়া হল। তাদের কাজ হল নির্দিষ্ট অঞ্চলের নকশাল সংগঠনে অনুপ্রবেশ করে ক্রমাগত তাদের পরিকল্পনা এবং কার্যকলাপ আগাম এলাকার পুলিশকে জানিয়ে দেয়া। এই গুপ্তচরদের একটি জনপ্রিয় নাম ছিল, "কংশাল" । নির্দিষ্ট থানায় এদের নাম ছবি সহ বিবরণ দেয়া থাকত।

কিছু দিনের মধ্যে নকশালরা এই বিষয়টি জানতে পারল। অনেক কংশালদের চিনহিত করে মেরে ফেলা হতে লাগল। কিন্তু যে বিশাল সংখ্যায় এদের ছড়িয়ে দেয়া হয়েছিল, সেখান থেকে এই চরবৃত্তি আর আটকানো গেলনা। প্রচুর নকশাল পুলিশের হাতে ধরা পড়ে প্রাণ হারাল। ধীরে, ধীরে সংগঠন গুলোকে ভেতর থেকে দুর্বল করে দেয়া হল। এর আগেই চারু মজুমদার পুলিশের অত্যাচারে নিহত হওয়ায় কানু সান্যাল এবং জঙ্গল সাঁওতাল এর পক্ষে এই অভ্যুত্থান কে নেতৃত্ব দেয়া সম্ভব হলনা। এর মধ্যে গোদের ওপর

৮

বিষ ফোঁড়ার মত এসে পড়ল " ইমার্জেন্সী "। রাজ্যের তৎকালীন মুখ্যমন্ত্রী সিদ্ধার্থ শংকর রায় এর মস্তিষ্ক প্রসূত এই বিশেষ আইনি ব্যবস্থাটি প্রধান মন্ত্রী ইন্দিরা গান্ধী ১৯৭৫ সালের ২৫শে জুন বলবৎ করলেন। যার ফলে সারা দেশ জুড়ে নাগরিক এবং সংবাদ মাধ্যম আর প্রচার মাধ্যমের বাক স্বাধীনতা কেড়ে নেয়া হল। প্রধান মন্ত্রীর হাতে বিরাট ক্ষমতা দেয়া হল, যার মাধ্যমে তিনি তার ইচ্ছামত যে কোনো আইনি সিদ্ধান্ত নিতে পারবেন। কারণ হিসেবে দর্শানো হল, দেশের সামগ্রিক পরিস্থিতি দেশের প্রজাতান্ত্রিক কাঠামোর ক্ষেত্রে বিপদ হয়ে দাঁড়িয়েছে। পশ্চিমবঙ্গের নাগরিক জীবনের ওপর নেমে এল এক কাল রাত্রি। কোনরকম ওয়ারেন্ট ছাড়াই পুলিশ যখন তখন বাড়ীতে ঢুকে খানা তল্লাশি এবং গ্রেপ্তার করা শুরু করল। প্রতিবাদকারীকেও জেলে নিয়ে গিয়ে অত্যাচার করা হতে লাগল। ১৯৭৭ এর ২১ শে মার্চ সরকারি ভাবে " জরুরী অবস্থাকে " প্রত্যাহার করে নেয়া হয়। একুশ মাস ব্যাপী চলা এই অবস্থা স্বাধীন ভারতের ইতিহাসে অন্ধকারময় অধ্যায় হিসেবে পরিচিত। ইতিমধ্যে নকশাল আন্দোলন একেবারে দুর্বল হয়ে পড়ায় এসবের প্রতিবাদ করা তাদের পক্ষে আর সম্ভব হয়নি। উপরন্তু বিভিন্ন প্রচার মাধ্যম থেকে অনবরত চালিয়ে যাওয়া নকশাল বিরুদ্ধ প্রচার গোটা দেশের সমাজকে এদের বিরুদ্ধে নিয়ে গিয়েছিল। তাই সত্তরের দশকের শেষের দিকে নকশাল অভ্যুত্থান ব্যর্থ হল।

আজও বিশ্ব ব্যাপী বিংশ শতাব্দীর সেরা দশক হিসেবে সত্তরের দশককে চিনহিত করা হয়। যেই সময় সারা পৃথিবীর নতুন প্রজন্ম প্রচলিত আর্থ - সামাজিক ব্যবস্থার অচলায়তন কে উপড়ে ফেলে এক নতুন সমাজকে নিয়ে আসতে চেয়েছিল, যেখানে সাধারণ মানুষের উত্তরণ ঘটবে এক সাম্যবাদী পৃথিবীর ভোরে। আর ঠিক এইখানেই সত্তরের দশক ছিল - সত্যের দশক, মুক্তির দশক।

নকশাল আন্দোলন ব্যর্থ হয়েছিল ঠিকই। কিন্তু আন্দোলনের উৎসে থাকা স্বপ্নটির মৃত্যু হয়নি। কারণ, স্বপ্ন মৃত্যুহীণ। শুধু আন্দোলনকারীদের তাজা রক্তের লাল ছোপ গুলো বহমান সময়ের সাথে শুকিয়ে কালো হয়ে পথে ঘাটে ছড়িয়ে থাকা কালো, কালো শহীদ বেদীতে রূপান্তরিত হয়েছে। শহীদ বেদীর শীতল পাথরের গায়ে কান পাতলে আজও শোনা যায় নিরন্তর বেজে চলা শহীদদের হৃদস্পন্দন ধ্বনি।

শেষ।

. . .

তথ্যসূত্র:

- https://www.sahapedia.org/calcutta-1950s

- ন্যমান ( বই ) - জয়া মিত্র।

- https://en.m.wikipedia.org/wiki/Barasat_killings_of_1970

- https://www.archive.cpiml.org

- https://m.thewire.in/article/history

- "Calcutta Diary " by Ashoke Mitra, (Rupa & Company)

1979, page 5-7. - " জোয়ার ভাঁটার ষাট সত্তর " by Amalendu Sengupta ( Pearl Publishers 1997).

- https://en.m.wikipedia.org/wiki/The_Emergency_(India)

- https://www.academia.edu/12307477

- https://timesofindia.indiatimes.com

- https://www.cambridge.org/core/journals