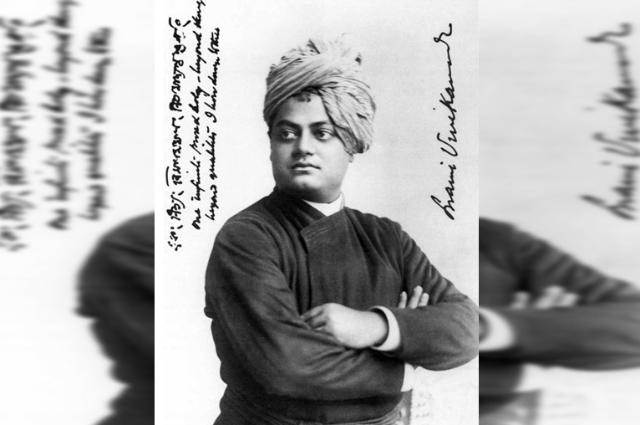

স্বামীজীর শৈশব এবং বেড়ে ওঠা

উত্তর কলকাতার সিমলা অঞ্চলে ৩ নম্বর গৌর মোহন মুখোপাধ্যায় স্ট্রিটে স্বামীজি জন্মগ্রহণ করেছিলেন।

মা ভুবনেশ্বরী দেবীর বিশ্বাস ছিল কাশীর বীরেশ্বর শিবের অনুগ্রহেই তাঁর এই পুত্র লাভ। তাই তিনি পুত্রের নাম রাখলেন “বীরেশ্বর”। এই বীরেশ্বর থেকেই ডাকনাম দাঁড়ায় “বিলে”। স্বামীজীর পূর্বপুরুষদের আদি নিবাস ছিল বর্ধমান জেলার কালনা মহকুমার ডেরেটোনা গ্রামে। ব্রিটিশ আমলের শুরুতেই তাঁরা কলকাতায় চলে আসেন। প্রথমে গড় গোবিন্দপুরে এবং পরে উত্তর কলকাতার সিমলায়।

এই পল্লীর যে বাড়িটিতে স্বামীজীর জন্ম সেটি তৈরি করেছিলেন তাঁর প্রপিতামহ রামমোহন দত্ত। এরা রামমোহনের জ্যেষ্ঠপুত্র দুর্গাপ্রসাদ কুড়ি বাইশ বছর বয়সে সংসার ত্যাগ করে সন্ন্যাসী হয়ে যান। পুত্র বিশ্বনাথ তখন নিতান্তই শিশু। নিজের চেষ্টায় বিশ্বনাথ বড় হয়ে ওঠেন এবং অ্যাটর্নির পেশা গ্রহণ করেন। তাঁর বিবাহ হয় সিমলারই নন্দলাল বসুর একমাত্র কন্যা ভুবনেশ্বরী দেবীর সাথে তাঁদের ষষ্ঠ সন্তান নরেন্দ্রনাথ দত্ত যিনি পরবর্তীতে স্বামী বিবেকানন্দ নামে খ্যাত হন।

এই বিশ্বনাথ দত্ত অত্যন্ত উদার প্রকৃতির মানুষ ছিলেন। খাদ্য, পোশাক ও আদবকায়দায় তিনি ছিলেন হিন্দু-মুসলিম মিশ্রঞ সংস্কৃতির অনুরাগী এবং কর্ম ক্ষেত্রে ছিলেন ইংরেজদের অনুসারী। তিনি প্রচুর উপার্জন করেছেন কিন্তু সঞ্চয়ে তাঁর কোনো আগ্রহ ছিল না। তিনি বহু আত্মীয় ও দরিদ্রকে প্রতিপালন করেছেন ভুবনেশ্বরী দেবী সব অর্থেই ছিলেন বিশ্বনাথের যোগ্য সহধর্মিনী। তাঁর প্রতি পদক্ষেপে প্রকাশ পেতো ব্যক্তিত্ব এবং আভিজাত্য। গরিব দুঃখীরা কখনোই তাঁর কাছ থেকে খালি হাতে ফিরতো না। সংসারের সমস্ত কাজ তিনি নিজে দেখতেন এবং নিয়মিত পূজা পাঠ,শাস্ত্র পাঠ এবং সেলাইয়ের কাজ করতেন।

প্রতিদিন প্রতিবেশীদের সুখ-দুঃখের খবর নিতে ভুলতেন না। নরেন্দ্রনাথ তাঁর মায়ের কাছেই প্রথম ইংরেজি শেখেন।

ছোটবেলা থেকেই শিশু বিলের মধ্যে দেখা যেতো অসাধারণ মেধা,তেজস্বীতা,সাহস, স্বাধীন মনোভাব,হৃদয়বত্তা বন্ধুপ্রীতি ও খেলাধুলার প্রতি আকর্ষণ। আর সেই সঙ্গে ছিলো প্রবল আধ্যাত্মিক তৃষ্ণা। “ধ্যান ধ্যান”খেলতে খেলতে তিনি গভীর ধ্যানে ডুবে যেতেন সেই শৈশব থেকেই। আরাধ্য দেবতা ছিলো রাম সীতা আর শিব। সাধু সন্ন্যাসী দেখলেই তিনি ছুটে যেতেন কোন এক অজানা আকর্ষণে। ঘুমোনোর আগে জ্যোতিঃদর্শন ছিল তাঁর প্রতিদিনের স্বাভাবিক অভিজ্ঞতা। আর বয়স বাড়ার সাথে সাথে সেই নরেন্দ্রনাথই হয়ে উঠলেন স্কুলের বিতর্ক ও আলোচনা সভার মধ্যমণি। খেলাধুলাতে ছিলেন তিনি নেতা, উচ্চাঙ্গ সংগীতে ও ভজনে ছিলেন রীতিমতো প্রথম শ্রেণীর গায়ক, নাটকে কুশলী অভিনেতা আর বিভিন্ন ধরনের বই পড়ার ফলে অল্প বয়সেই গভীর চিন্তাশীল ছিলেন তিনি। সন্ন্যাস জীবনের প্রতি আকর্ষণ ছিল ক্রমবর্ধমান। কিন্তু তিনি জীবনের প্রতিও নিষ্ঠুর নন ছিলেন পরম মমতা শীল। মানুষের বিপদে-আপদে সর্বদা এগিয়ে যেতেন সে বিপদ যেমনই হোক্ না কেন। বয়সে তিনি ছিলেন রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের চেয়ে বছর দু’য়েকের ছোট।

তিনি ১৮৮৪ সালে বিএ পাস করেন। স্কুল কলেজের পরীক্ষাকে বিশেষ গুরুত্ব না দিলেও যুবক নরেন্দ্রনাথের বিদ্যানুরাগ ছিলো প্রবল। দার্শনিক হার্বাট স্পেন্সারের একটি মতবাদের সমালোচনা করে তাঁকে চিঠি দিয়েছিলেন এবং স্পেন্সার সেই চিঠির উত্তরে নরেন্দ্রনাথের ভূয়সী প্রশংসা করে লিখেছিলেন যে বইয়ের পরবর্তী সংস্করণে তিনি সেই সমালোচনা অনুযায়ী কিছু কিছু পরিবর্তন করবেন।

স্বামীজী প্রথম জীবনে ব্রাহ্ম ধর্ম অনুরাগী হয়ে জোড়াসাঁকোর ঠাকুর বাড়িতে প্রায়ই ব্রাহ্মসঙ্গীত পরিবেশন করতে যেতেন। হঠাৎই অসময়ে তাঁর পিতা বিশ্বনাথ দত্তের মৃত্যু হয়। ছোট ভাই বোনদের সব দায়িত্ব তাঁর কাঁধে এসে পড়ে। যে আভিজাত্যের মধ্যে তাঁর বেড়ে ওঠা হটাৎই সেখানে দাঁড়ি পড়ে যায়। তিনি তখন চাকরির চেষ্টায় দিকভ্রান্ত হয়ে ঘুরতে থাকেন। এই সময় তিনি রাত জেগে কবি জয়দেবের লেখা “গীতগোবিন্দম্”কাব্যগ্রন্থের ইংরেজি তরজমা করেন এবং সেই বই থেকে প্রাপ্ত রয়্যালিটি থেকে কিছুদিন চলে যায় তাঁদের। তখন তাঁর এমনও সময় গ্যাছে যে মাঝেমধ্যেই তিনি সংসার খরচা বাঁচানোর জন্য পরপর দু’তিন দিন উপবাসও করেছেন। অবশ্য এই কঠিন কৃচ্ছসাধনের সময় তাঁর কাছে প্রলোভনের হাতছানিও এসেছিলো। কিন্তু তাঁর চারিত্রিক দৃঢ়তা ছিলো ইস্পাত কঠিন। তিনি তাই সব প্রলোভনের হাতছানি উপেক্ষা কোরে নিজের লক্ষ্যের দিকে এগিয়ে গিয়েছেন।

স্বামীজী ও ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংস

সম্ভবতঃ ১৮৮১ সালের ৬ই নভেম্বর কলকাতায় সুরেন মিত্রের বাড়িতে ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণের সাথে স্বামীজীর প্রথম সাক্ষাৎ হয়েছিলো।

তারপর ডাক্তার রামচন্দ্র দত্ত (গিয়েছিল নরেন্দ্রনাথের সম্পর্কে দূরসম্পর্কের কাকা) স্বামীজী কে দক্ষিণেশ্বরের মা ভবতারিণীর মন্দিরে নিয়ে যান। রামচন্দ্র দত্ত ছিলেন ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণের একজন গৃহী শিষ্য। এই দ্বিতীয় দর্শনে ঠাকুরকে তিনি সরাসরি প্রশ্ন করেন যে প্রশ্ন তিনি আগেও অনেককে করেছিলেন ”আপনি কি ঈশ্বর দর্শন করেছেন?”ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণের তাৎক্ষণিক উত্তর ছিলো ” হ্যাঁ আমি তাঁকে দেখতে পাই এই যেমন তোমায় দেখছি তার চেয়ে স্পষ্টভাবে আমি তাঁকে দেখি। তুমি যদি তাঁকে দেখতে চাও তোমাকেও দেখাতে পারি।”এই কথা শুনে সেদিন নরেন্দ্রনাথ স্তম্ভিত হয়ে গিয়েছিলেন। কারণ তিনি এই প্রথম দেখলেন এমন একজন মানুষকে যিনি ঈশ্বরকে দেখেছেন। শুধু তাই নয় তিনি অন্যকেও ঈশ্বর দর্শন করাতে পারেন। তবুও সহজে সেদিন তাঁকে মেনে নেননি নরেন্দ্রনাথ।

বারবার পরীক্ষা করে যখন নিঃসংশয় হয়েছেন তার ত্যাগ, পবিত্রতা ও আধ্যাত্মিকতা সম্বন্ধে কেবল তখনই তাঁকে জীবনের পথ-প্রদর্শক হিসেবে গ্রহণ করেছিলেন। আর তার এই যাচাই করার ক্ষমতা সবচেয়ে খুশি করেছিলো ঠাকুর শ্রী রামকৃষ্ণকেই। যিনি প্রথম সাক্ষাতেই বুঝেছিলেন নরেন্দ্রনাথ একদিন বিশ্বের দরবারে ভারতীয় সভ্যতা ও সংস্কৃতিকে মেলে ধরবে। আর স্বামীজিও গাইতেন ঠাকুর শ্রী রামকৃষ্ণকে তাঁর গুরু মেনে “তোমার এই করিয়াছি জীবনের ধ্রুবতারা।”এটি একটি রবীন্দ্রসঙ্গীত।

প্রায় চার বছর যুবক নরেন্দ্রনাথ ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণের সঙ্গলাভ করেন। এর মাঝে ১৯৮৪ সালের ২৫শে ফেব্রুয়ারি পিতৃবিয়োগের ফলে তিনি প্রচন্ড অর্থ কষ্টে জর্জরিত ছিলেন। ঠাকুর শ্রী রামকৃষ্ণই তাঁর অজ্ঞাতে তাঁর জন্য একটি হেডমাস্টারের চাকরির ব্যবস্থা করে দেন ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর পরিচালিত মেট্রোপলিটন স্কুলে। কিন্তু স্বামীজি সব সময়েই পড়াশোনা থেকেও শরীরচর্চায় বেশি জোর দিতেন। কারণ তিনি জানতেন ভারত মাতা ব্রিটিশের পরাধীন তাই শরীর গঠন হলেই চারিত্রিক দৃঢ়তা বাড়বে। যে চরিত্র গঠন একটা জাতির এগিয়ে যাওয়ার মূলধন।। তাই তিনি পড়াশোনার সাথে সাথে ফুটবল খেলার ওপরেও জোর দিয়েছিলেন। কিন্তু দুর্ভাগ্য যে স্কুল পরিচালন কর্তৃপক্ষ সেই মহৎ উদ্দেশ্য বুঝতে না পেরে তাকে স্কুল থেকে সেদিন বিনা নোটিশে বিতাড়িত করেছিলো। তার নেপথ্যে ছিলেন পরিচলন সমিতির এক অন্যতম সদস্য ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরেরই এক জামাই।

যাই হোক এইভাবে হঠাৎই চাকরি জীবন শেষ হওয়ার পর তিনি সংসারের মায়ামোহ মুক্ত হয়ে ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণের সেবায় নিজেকে অর্পণ করেন। সেই সময় ১৮৮৫ সালে ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণের কর্কটরোগ ধরা পড়ে। স্বামীজি ও তার গুরু ভাইরা মিলে মা সারদা কে সাথে নিয়ে গৃহী ভক্তদের সাহায্যে কাশীপুরে একটি বাড়ি ভাড়া করে থাকার ব্যবস্থা করেন। একদিন তিনি ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ কে জানালেন যে শুকদেবের মতন দিনরাত তিনি নির্বিকল্প সমাধিতে ডুবে থাকতে চান। কিন্তু ঠাকুর বললেন তাঁকে যে শুধু নিজের মুক্তি চাইলেই হবে না তাঁকে হতে হবে বিশাল বট গাছের মতো যার ছায়ায় এসে পৃথিবীর মানুষ শান্তি লাভ করবে। এই কথা বললেও ঠাকুরের কৃপায় কাশীপুর এই নারেন্দ্রনাথ একদিন ধর্মজীবনের সর্বোচ্চ উপলব্ধি নির্বিকল্প সমাধি লাভ করেন। সমাধি ভাঙলে শ্রীরামকৃষ্ণ তাঁকে বললেন এই উপলব্ধির চাবি তিনি নিজের কাছে রেখে দিলেন। জগতের প্রতি নরেন্দ্রনাথের কর্তব্য যখন শেষ হবে তখনই তিনি নিজের হাতে এই উপলব্ধির দ্বার আবার খুলে দেবেন। কাশীপুরে ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ একদিন একটি কাগজে লিখে দ্যান “নরেন শিক্ষা দেবে।”এর অর্থ ভারতের যে শাশ্বত আধ্যাত্মিক আদর্শ তিনি নিজের জীবনে রূপায়িত করেছেন নরেন্দ্রনাথই তা জগতে প্রচার করবেন। নরেন্দ্রনাথ আপত্তি জানালে তিনি বলেন ”তোর হাড় করবে।” মানে স্বামীজীকেই করতে হ’বে। তার সাথে বৈষ্ণব ধর্ম নিয়ে আলোচনা করতে গিয়ে শ্রীরামকৃষ্ণ বলেন ” জীবে দয়া নয়,শিবজ্ঞানে জীবন সেবা।”এটাই জীবনের মন্ত্র। আর স্বামীজী মুগ্ধ হয়ে সেদিন বলেছিলেন “কি অদ্ভুত আলো আজ ঠাকুরের কথায় পেলাম।ভগবান যদি কখনো দিন দেন তো আজ যা শুনলাম এই অদ্ভুত সত্য এই সংসারের সর্বত্র প্রচার করব।”

পরবর্তীতে স্বামীজি যে মানুষের সেবার মধ্য দিয়েই ভগবানের উপাসনার কথা এত সহজ করে বলতেন তার অনুপ্রেরণা ছিল এই ঘটনাটি। বস্তুত স্বামীজীর প্রতিটি কর্মকাণ্ডই ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ নির্দেশিত। আসলে ঠাকুর শ্রী রামকৃষ্ণ হ’লেন সূত্র আর স্বামীজি তার ভাষ্য।

সন্ন্যাসী গুরু ভাইদের নিয়ে একটি সঙ্গ প্রতিষ্ঠার নির্দেশও রামকৃষ্ণ নরেন্দ্রনাথকে দিয়ে যান। যার ফল হল আজকের শ্রীরামকৃষ্ণ মিশন।

১৮৮৬ সালের ১৬ ই আগস্টে শ্রীরামকৃষ্ণ দেহত্যাগ করেন। রামকৃষ্ণ মঠ প্রতিষ্ঠার কিছুদিন পর। নরেন্দ্রনাথ কয়েকজন গুরু ভাইকে নিয়ে বরাহনগরের একটি পুরনো ভাঙ্গা বাড়িতে প্রথম শ্রীরামকৃষ্ণ মঠ প্রতিষ্ঠা করেন চরম দারিদ্র্য, অনশন ও অর্ধাশন ছিলো তাদের নিত্য সঙ্গী। তার মধ্যেও তপস্যা ডজন কীর্তন ও শাস্ত্র আলোচনায় তাদের দিন কাটতো। ১৮৮৭ সালের জানুয়ারি মাসে নরেন্দ্রনাথ ও তার দশজন গুরু ভাই গৃহী পরিচয় বিসর্জন দিয়ে বিরজা হোম যজ্ঞ করে সন্ন্যাসব্রত গ্রহণ করেন। তখন নরেন্দ্রনাথের নাম হয় বিবিদিষানন্দ।

পরিব্রাজক স্বামীজি সন্ন্যাস গ্রহণের পর তিনি ও তাঁর সন্ন্যাসী গুরু ভাইয়েরা মাঝে মাঝেই পরিব্রাজক হিসেবে বেরিয়ে পড়তেন কখনও একাকী বা কখনও কয়েকজন মিলে পায়ে পায়ে ভারত ভ্রমণে। তাদের একটাই লক্ষ্য ছিলো শ্রীরামকৃষ্ণ মিশনের প্রতিষ্ঠা করা। সেই মিশন প্রতিষ্ঠার উদ্যোগে প্রথম এক টাকা চাঁদা দিয়েছিলেন মা সারদা। যাকে স্বামীজি জ্যান্ত দুর্গা বলে বারবার অভিনীত করেছেন। ভারত ভ্রমণে এইভাবে পায়ে হেঁটে স্বামীজি প্রায় সারা ভারত পরিক্রমা করেন। শিক্ষিত, অশিক্ষিত, ধনী- নির্ধন, রাজা, মহারাজা, জমিদার, ব্রাহ্মণ, চন্ডাল প্রভৃতি সমাজের সর্বস্তরের মানুষের সঙ্গে তার পরিচয় হয়। তাঁর প্রতিভা, তেজোদীপ্ত আকর্ষণীয় কান্তি এবং আধ্যাত্মিক প্রভাবে সবাই মুগ্ধ হন। ভ্রমণ কালে তিনিও প্রকৃত ভারতবর্ষের লোকটি মর্মে মর্মে উপলব্ধি করেন। এইভাবে প্রথমে দেশে এবং পরে বিদেশে পরিব্রাজক হয়ে তিনি যে অর্থ সংগ্রহ করেন তাই দিয়ে তিনি ১৮৯৭ সালের ১লা মে বেলুড়ে রামকৃষ্ণ মঠ ও মিশনের প্রতিষ্ঠা করেন। এই মতের গর্ভগৃহে একটি কৌটোয় রামকৃষ্ণের পূর্ণ বিভূতি রাখা আছে। যাকে স্বামীজি বলতেন আত্মারামের কৌটো। কোন সমস্যার সম্মুখীন হলেই তিনি সেই কৌটোর কাছে জানাতেন।আর অলৌকিকভাবে সব সমস্যার সমাধানও হয়ে যেতো।

একবার মিশনে অর্থের খুব প্রয়োজন হয়ে পড়ে। স্বামীজি এবং গুরু ভাইরা সবাই এক মনে সেই আত্মারামের কদুর সামনে সমস্যার কথা জানালেন। ঠিক তারপর দিন ভোর না হ’তেই এক মাড়োয়ারি ভক্ত প্রয়োজনীয় অর্থ প্রণামী দিলে সেই সমস্যার সমাধান হয়ে যায়। এটাই ছিল স্বামীজীর উপর ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণের আশীর্বাদ।

১৮৯১ সালে তিনি প্রথম আলোয়ারে পৌঁছন। সেখানে জাতি ধর্ম নির্বিশেষে সবাই তাকে অভিনন্দন করেন। সেখানে আলোড়নের রাজা মঙ্গল সিংয়ের সাথে তার দেখা হয়। সেই রাজা ছিলেন পশ্চিমী সংস্কৃতির অনুরক্ত। তিনি ঠাকুর দেবতায় বিশ্বাস করতেন না। স্বামীজী যখন অনেক চেষ্টা করেও তাকে ভগবানের বিশ্বাস করাতে ব্যর্থ হন তখন তাঁর চোখে পড়ে রাজার পিত্রিদেবের একটি তৈলচিত্র। তিনি সেই রাজাকে বলেন সেই ছবিতে থুতু ফেলতে। তখন রাজা রেগে ওঠেন আর তখনই স্বামীজী তাঁকে হিন্দু ধর্মের মাহাত্ম ব্যাখ্যা করেন এবং বলেন সবই প্রতিকী।

১৮৯০ সালের ৩রা আগস্ট তিনি যে ভারত ভ্রমণের বের হন সেটি ছিল সবচেয়ে দীর্ঘ সময়ের। এই ভ্রমণ কালে তাঁর প্রতিভায় মুগ্ধ হয়ে অনেকেই তাঁকে আমেরিকার বিশ্ব ধর্ম মহাসভায় অংশ নিতে অনুরোধ করেন। প্রথমে স্বামীজী এসব নিয়ে মাথা ঘামাননি। পরে যখন তিনি দাক্ষিণাত্যের পথে যান সেখানে মহীশুরের মহারাজা তাঁকে রাজকীয় অভ্যর্থনা করেন তাঁর প্রাসাদে রাজ অতিথি হিসেবে। এবং তাকে একটি পরিচয়পত্র ও রেল টিকিটের ব্যবস্থা করে দেন কোচির দেওয়ানের সাথে সাক্ষাতের উদ্দেশ্যে। ব্যাঙ্গালোর থেকে স্বামীজী ত্রিসূর,কোডুনগাল্লোর হয়ে এর্ণাকুলাম পৌঁছন। সেখানে তাঁর সাক্ষাৎ হয় চট্টামপি স্বামিকালের সাথে যে ছিলো নারায়ন গুরুর সমসাময়িক। সেখান থেকে স্বামীজী কন্যাকুমারী পৌঁছে যান। তারপর তিনি সমুদ্র সাঁতরে পার হয়ে একটি শিলায় (যে শিলা ভারতের সীমার শিলা খন্ড) ১৯৯২ এর ডিসেম্বরের শেষে তিন দিন তিন রাত ধ্যানমগ্ন হন এবং তখনই তিনি শিকাগো ধর্ম সভায় যাওয়ার দিকনির্দেশ পান তার সাধন পথের দিশারী শ্রীরামকৃষ্ণের কাছ থেকে। এই শিলাটিই পরে বিবেকানন্দ শিলা নামে বিখ্যাত হয় এবং একনাথ রানাডে ভারতবর্ষের সাধারণ মানুষদের দান নিয়ে ভারত পথিক স্বামী বিবেকানন্দের জন্ম শতবর্ষের স্মৃতিতে ১৯৭০ সালে বিবেকানন্দ মেমোরিয়ালের প্রতিষ্ঠা করেন। পরে মাদ্রাজের মানুষদের ঐকান্তিক ইচ্ছা এবং তাঁর চিঠির উত্তরে মা সারদার দেবীর অনুমতি পেয়ে তিনি আমেরিকায় যাওয়া স্থির করেন। এই যাত্রায় স্বামীজী আমেরিকা গিয়েছিলেন ভারতবর্ষের সাধারণ মানুষের প্রতিনিধি হয়ে তাদেরই অর্থ সাহায্যে। তিনি নিজেও তাই চেয়েছিলেন এবং বলেছিলেন ”যদি এটাই মায়ের ইচ্ছা হয় যে আমাকে আমেরিকা যেতে হবে তাহলে আমি সাধারণ মানুষের অর্থেই যাবো কারণ আমি সাধারণ মানুষের জন্যই পাশ্চাত্য দেশে যাচ্ছি।”

তাই তাঁকে চাঁদা সংগ্রহ করে তৃতীয় শ্রেণীর জাহাজের টিকিট কেটে দেওয়া হয়।

এর মাঝে মাদ্রাজে থাকাকালীন একটি ঘটনা ঘটে। তিনি অনুদানের জন্য এক জমিদারের সাথে দেখা করতে যান। জমিদার তাঁকে তার বৈঠকখানার ঘরে অপেক্ষা করতে বলেন। স্বামীজীর নজর পরে ঘরের আলমারিতে বইয়ের সংগ্রহের দিকে। তিনি বই পড়তে খুবই ভালোবাসতেন। মনে মনে খুবই খুশি হলেন তিনি জমিদারের এই বই সংগ্রহের অভ্যাসে। এই জমিদার ফিরে এলে তিনি তাকে বললেন “বাঃ আপনার বইয়ের সঙ্গে চমৎকার সব বই নিশ্চয়ই আপনার পড়া হয়ে গ্যাছে। শুনে সেই জমিদার অট্টহাসিতে ফেঁটে পড়লেন এবং বললেন ” আরে না না এ’সব বই কি পড়ার জন্য এ’সব তো শুধুই সাজানোর জন্য।”

শুনে স্বামীজী যতটা খুশি হয়েছিলেন ততটাই কষ্ট পেলেন। এরপর নীরবে নিজের কাজ সেরে ওই জমিদার বাড়ি থেকে বেরিয়ে এলেন তিনি।

যাইহোক বোম্বে যাওয়ার পথে রাজস্থানে তাঁর

সাক্ষাৎ হয় ক্ষেত্রীর রাজা অজিত সিংয়ের সাথে। এই ক্ষেত্রী রাজা স্বামীজীর শিষ্যত্ব গ্রহণ করেন এবং যেহেতু স্বামীজী রাজা অজিত সিংয়ের বিবেক জাগ্রত করেছিলেন তাই তিনি গুরুর নাম বিবিদিষানন্দ থেকে পরিবর্তন করে বিবেকানন্দ রাখেন। এবং যখন তিনি জানতে পারেন যে স্বামীজী সাধারণ শ্রেণীতে বিশ্বধর্ম মহাসম্মেলনে যোগ দিতে আমেরিকার উদ্দেশ্যে যাচ্ছেন তখন তিনি তাঁকে জাহাজ যাত্রায় প্রথম শ্রেণীর টিকিটের ব্যবস্থা করে দ্যান।

১৮৯৩ সালের ৩১ শে মে স্বামী বিবেকানন্দ বোম্বাই থেকে আমেরিকা যাত্রা করেন। ভাঙকুবারে তিনি পৌঁছন ২৫ শে জুলাই এবং সেখান থেকে ট্রেনে করে ৩০ শে জুলাই তিনি শিকাগো পৌঁছান। ধর্ম মহাসভার দেরি আছে জেনে কম খরচে থাকার জন্য স্বামীজি বস্টনে চলে যান। সেখানে তিনি বিভিন্ন পন্ডিত অধ্যাপক এর সংস্পর্শে আসেন।এদের মধ্যে সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য ছিলেন হার্বাড বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক রাইট। স্বামীজীর নামে কোন পরিচয় পত্র নেই জেনে অধ্যাপক রাইট ধর্মমহাসন্মেলনের কমিটির চেয়ারম্যান ডঃব্যারোজকে একটি চিঠি লেখেন। এই চিঠিতে তিনি জানান ”আমাদের সব অধ্যাপক কে সম্মিলিত করলে যা হবে এই সন্ন্যাসী তার চাইতেও বেশি পন্ডিত।”

স্বামীজী ও ময়নাবাই

স্বামীজীর জীবনের উল্লেখযোগ্য ঘটনা গুলোর মধ্যে একটি হোলো তাঁর সাথে এক বাইজির সাক্ষাৎ হওয়া।

যে বাইজি স্বামীজীর সাথে দেখা হওয়ার পরের রাতেই রাতারাতি নিখোঁজ হয়ে গিয়েছিলেন। তিনি পরবর্তীকালে কোথায় গেলেন তা নিয়ে অনেকের মনে প্রশ্ন রয়েছে। স্বামীজীর সম্মানে রাজা অজিত সিং একটি গানের আসরের আয়োজন করেন। সেই আসরে গান গাওয়ার জন্য তিনি নিয়ে আসেন রাজপুতানার বিখ্যাত বাইজি ময়নাবাইকে।

স্বামীজী প্রথমে সেই বাইজির গান শুনতেই চাননি। তিনি যখন উঠে চলে যাচ্ছিলেন এই মনে করে যে “তিনি একজন সর্বত্যাগী সন্ন্যাসী হয়ে বাইজির গান কেন শুনবেন?”ঠিক তখনই সেই বাইজি তার হৃদয় নিংড়ানো সেই গান যা সুরদাসের ভজন নামে পরিচিত তা গাইতে শুরু করলেন “প্রভু মেরে অবগুনচিত না ধরো। সমদর্শী হ্যায় নাম তুহারো চাহে তো পার করো।”

এই গান শুনে স্বামীজী আবার ফিরে আসেন ও সেই গানের আসরে এসে বসেন। তারপর তিনি সারারাত ধরে বাইজির গান শোনেন আর স্বামীজীর দুচোখ দিয়ে বয়ে যায় জলের ধারা। কিন্তু এরপর সেই বাইজির আর কোনরকম খোঁজ খবর পাওয়া যায়নি। তিনি রাতারাতি নিখোঁজ হয়ে যান। কেউ তার কোনরকম খোঁজও নেয়নি। বহু বছর বাদে শ্রীরামকৃষ্ণ মিশনেরই এক সন্ন্যাসী কৌতূহলবশতঃ খুঁজে খুঁজে বের করেন সেই বাইজিকে। সেই বাইজিই ছিলো সেদিনের ময়নাবাই। তিনি ছিলেন রাজপুতানার একসময়ের বিখ্যাত বাইজি। যার গান শুনে রাজপুতানার রাজারা মুগ্ধ হয়ে যেতেন।

সেই সন্ন্যাসী নিছকই কৌতুহলবশে খুঁজতে খুঁজতে রাজস্থানের এক প্রত্যন্ত গ্রামে সেই বাইজির সন্ধান পেয়েছিলেন। তখন অনেকটা সময় অতিবাহিত হয়ে গিয়েছে। বাইজিও বৃদ্ধা হয়ে গিয়েছেন ততদিনে। সেই সন্ন্যাসী দেখলেন একটি ছোট কুটিরের ঠাকুর ঘরে গোপালের বিগ্রহের সাথে স্বামীজীর ছবির সামনে বসে তন্ময় হয়ে সেদিনের ময়নাবাই গান করছেন। সন্ন্যাসী বললেন “সেই রাতটির পর আপনাকে আর কোন আসরে দেখা যায়নি কেন?”উত্তরে বাইজি বললেন “বাবা সেদিন দেবতাকে গান শুনিয়ে আমার জীবন ধন্য হয়েছিলো। সেদিনই আমি অঙ্গীকার করেছিলাম আর কখনো মানুষের বিনোদনের জন্য গান গাইবো না। আমি শুধুই গাইবো আমার দেবতার জন্য। আমার বাকি জীবন কাটবে আমার দেবতার সেবায় শুধুই দেবতাকে গান শুনিয়ে।”

স্বামী বিবেকানন্দ আর গোপালই যে তার দেবতা। আসলে একবার আগুন যাকে স্পর্শ করে তাকেই পুড়িয়ে মারে। সে আজ হোক্ অথবা কাল। ধর্মও সেই আগুনের মতন যা মানুষকে অগ্নিশুদ্ধ কোরে নতুন মানুষে রূপান্তরিত করে।

স্বামীজী ও কিছু ঘটনা

স্বামীজী তখন কাশ্মীরের ক্ষীরভবানীর মন্দিরে। এই মন্দিরটি মোগলরা আক্রমণ করে ধ্বংস করে দিয়েছিলো। স্বামীজি নিজের মনে ভাবছিলেন “আমি যদি সেই সময় থাকতাম তা’হলে এটা হ’তে দিতাম না।”ঠিক তখনই দৈববাণী হোলো “ আমি যদি চাই তা’হলে এই মুহূর্তে এই মন্দিরকে সোনার করে দিতে পারি।”তখন স্বামীজীর ভুল ভাঙলো। তারপর থেকে তিনি ঈশ্বরেই ঔভরসা করে গেছেন তাঁর বাকি জীবন।

আবার বারানসীর দুর্গা মন্দিরের সাথে যুক্ত রয়েছে স্বামীজীর পরিব্রাজক জীবনের একটি ঘটনা। এই মন্দিরটি ১৮ শতকে নাটোরের রাণী ভবানী নির্মাণ করেছিলেন। উনি ছিলেন বাঙালি রাণী। এই মন্দিরটি পবিত্র বারাণসী ধামের অন্যতম বিখ্যাত মন্দির। তখন বারানসী ধামে এসেছেন স্বামীজী।

একদিন দুর্গা মন্দির থেকে ফিরছেন তিনি। এমন সময় একপাল বানর স্বামীজীর পিছু নিলো। স্বামীজী দৌড়াতে লাগলেন। বানরগুলো পেছনে ছুটলো। এমন সময় একজন বৃদ্ধ সন্ন্যাসী স্বামীজীকে বললেন “থামো জানোয়ারগুলোর মুখোমুখি রুখে দাঁড়াও সাহস ভরে।”

স্বামীজী ফিরে দাঁড়ালেন। বানররা প্রথমে থমকে দাঁড়ালো তারপর ছুটে পালালো। এই ঘটনা থেকে স্বামীজী জীবনের একটা মহৎ শিক্ষা পেলেন। বিঘ্ন অথবা বিপদ দেখে কখনও পালিয়ে যেতে নেই। নির্ভয়ে তার মুখোমুখি দাঁড়াতে হয়।

আরও একটি ঘটনা স্বামীজীর রসবোধের পরিচয় দেয়। একবার মধ্যপ্রদেশ থেকে গোরক্ষা সমিতির কিছু মানুষ স্বামীজীর কাছে কিছু অনুদানের জন্য আসেন গোমাতাদের রক্ষা করার অনুরোধ নিয়ে। স্বামীজী তাদের আবেদন শুনে বলেন “আচ্ছা মহারাষ্ট্রে খরার প্রকোপে বহু মানুষের মৃত্যু হয়েছে। তা নিয়ে আপনারা কি ভাবছেন?” তখন সেই গোরক্ষা সমিতির সদস্যরা উত্তরে বলেন “ওটাতো ওদের নিয়তি ছিলো।” তখন স্বামীজী বলেন “তা’হলে গোমাতাদের মৃত্যুও নিয়তিরই নির্ঘন্ট মাত্র।”তখন সেই সদস্যরা সমস্বরে বলে ওঠেন “তা কি করে হয়?”

তখন স্বামীজী হেসে ওঠেন এবং বলেন “যেমন মা তেমনই তো সন্তান হ’বে!”

তখন লজ্জা পেয়ে সেই গো রক্ষা সমিতির সদস্যরা সেখান থেকে মাথা নিচু করে বিদায় নেন।

আমেরিকায় স্বামীজী এবং কিছু ঘটনা

আমেরিকায় থাকাকালীন স্বামীজীকে কেন্দ্র করে যে সমস্ত ঘটনা ঘটেছিলো এই ঘটনাগুলো তাঁর ব্যক্তিত্ব এবং গভীর একাগ্রতার প্রমাণ।

আমেরিকায় থাকাকালীন বিশেষ করে মহিলারা কেউ কেউ তাঁর প্রায়শঃই প্রতিকূল অবস্থার ও কঠোর জীবন যাপনের মধ্যে কিছুটা স্বাচ্ছন্দ্য বিধানের জন্য আপ্রাণ চেষ্টা করতেন। তাঁদের মধ্যে একজন ছিলেন মিস্ ই ওয়াল্ডো এলেন। মিস্ এলেন প্রতিদিন বহুদূর থেকে এসে স্বামীজীর রান্নাবান্না ও গৃহস্থালির কাজ করতেন। একদিন স্বামীজী লক্ষ্য করেন মিস। এলেন একটা ঘরে বসে নিঃশব্দে কাঁদছেন। স্বামীজী উদ্বিগ্ন হয়ে জিজ্ঞাসা করলেন “কি হয়েছে এলেন কাঁদছো কেন?”উত্তরে মিস্ এলেন বললেন “আমার মনে হয় আমি কিছুতেই আপনাকে সন্তুষ্ট করতে পারছি না। অন্য কেউ বিরক্ত করলেও আপনি আমাকেই বকেন।”

সঙ্গে সঙ্গে স্বামীজী বলে উঠলেন “অন্য লোকদের বকবো কি করে? আমি তো তাদের ভালো করে চিনিই না। আর ওদের কিছু বলতে পারি না বলেই তো তোমায় এত বকাবকি করি। তা যদি নিজের জনকেই বকতে না পারি তবে আর কাকে বকবো বলো।”

এই ঘটনার পর থেকে মিস্ এলেন স্বামীজীর একটু বকুনি খাওয়ার জন্য হা পিত্যেশ করে বসে থাকতেন কারণ তিনি বুঝেছিলেন এই তিরস্কারই স্বামীজীর ভালোবাসার প্রকাশ।

এরপর স্বামীজী

মিঃ লেগেটের বনভবন রিজলিতে প্রথমবার গেছেন। সেটা ১৮৯০ সাল।

হলিস্টার তখন কিশোর বালক। মিঃলেগেটের ঐ ভবনের চত্বরে একটি মাঝারি মাপের নয় গর্তের গল্ফকোর্স ছিলো। সেখানে বেড়াবার সময় স্বামীজী হলিস্টারকে ডেকে নেন। সুযোগ বুঝে হলিস্টার স্বামীজীকে গলফ খেলা সম্বন্ধে কিছু জ্ঞান দান করে বলল “ওই যে পতাকা আছে তার কাছে আছে গর্ত, এই গলফের স্টিক দিয়ে বল মেরে তাতে ফেলতে হয় এবং বল গর্তে পড়লে পয়েন্ট লাভ হয়।”স্বামীজীর পাল্টা প্রশ্নের উত্তরে সে জানায়,সাত আটবার মারের কমে বল গর্তে পড়েনা। স্বামীজী বললেন তিনি একবার মেরেই গর্তে ফেলতে পারেন।এ কি অবিশ্বাস্য কথা!

হলিষ্টার উপেক্ষায় ফুঃ করে স্বামীজীর কথা উড়িয়ে দিলো। ফলে দু’জনের বাজি হয়ে গেল। হলিস্টার পকেট থেকে তার সম্পদ বার করলো সাড়ে দশ ডলার তার বাজি।

ঠিক এই সময় মিঃ লেগেট এসে হাজির হলেন।

সবশুনে তিনিও বললেন “স্বামীজী আপনি পারবেন না। ভালো ভালো খেলোয়াড়ও তিন চার বারের কমে বল গর্তে ফেলতে পারেনা। তাসত্ত্বেও স্বামীজী যখন নিজের দাবীতে অনড় রইলেন তখন মিঃ লেগেট দশ ডলার বাজি রাখলেন।

স্বামীজী গলফ স্টিক হাতে নিয়ে হলিস্টারকে বললেন “তুমি গর্তের কাছে দাঁড়িয়ে গর্তটা দেখিয়ে দিয়ে সরে যাও। আমার বল শূন্য পথে ছুটবে।” একথা বোলে স্বামীজী তাঁর কোটের হাতা গুটিয়ে গলফ ষ্টিক নিয়ে তৈরি আর হলিস্টার গর্ত দেখিয়ে সরে গেলো। স্বামীজী গলফ ষ্টিকটি দুলিয়ে বলে আঘাত করলেন। বল শূন্য পথে ছুটে গিয়ে ঠিক গর্তটিতে গিয়ে পড়লো। কাণ্ড দেখে হলিস্টার হায় হায় করে উঠলো। আর হতভম্ব মিঃ লেগেট বিড়বিড় করে বলতে লাগলেন “ভারতীয় যোগীর একি অলৌকিক কান্ড।” স্বামীজী শুধু তাকে স্নিগ্ধ হেসে বললেন “আরে না না যৌগিক শক্তি এত তুচ্ছ ব্যাপারে আমি খরচ করি না।” আমি কি করেছিলাম বলছি শোনো “মনে মনে দূরত্বটা মেপে নিয়েছিলাম। আর আমার পেশীর শক্তি কতখানি তা তো আমার জানাই আছে। আমি শুধু মনকে বললাম সাড়ে দশ ডলার আমার চাই। আমার ইচ্ছা তখন আমার পেশীতে চলে এলো। আমি হাত চালালাম। আর যা চাই তা পেয়ে গেলাম।”

ঠিক একই রকম ঘটনা ঘটে স্বামীজীর সাথে নিউইয়র্কের লেকের ব্রিজের উপর আমেরিকায় থাকাকালীন তাঁর পরিভ্রমণের সময়। সেদিন দুপুরের দিকে গেরুয়া পোশাকে ভারতীয় সনাতনী সাধুর বেশে তুমি হেঁটে যাচ্ছিলেন আর প্রকৃতির শোভা দেখছিলেন। হঠাৎ তার নজরে পড়ে দশ-বারোটা ডিমের খোসা জলে ভাসছে আর কিছু তরুণ এয়ারগান নিয়ে সেই ডিম গুলোকে তাক কোরছে। কিন্তু কিছুতেই একটাও লক্ষ্যভেদ করতে পারছে না তারা। বেশ কিছুক্ষণ দেখার পর স্বামীজি সেই তরুণদের কাছে এসে বললেন “আমি কি একবার চেষ্টা কোরতে পারি?”তখন সেই তরুণের দল হো হো করে হেসে উঠলো। আর বললো“তুমি একজন ভারতীয় সাধু হয়ে এ’কাজ করতেই পারবে না। এ তো তোমার কাজ নয়।”তবুও স্বামীজীর বারবার অনুরোধে তারা স্বামীজিকে এয়ারগানটি দিলো। তুমি কিছুক্ষণ মনোসংযোগ করে এক এক করে সব ক’টা লক্ষ্যবস্তুকে সাফল্যের সাথে লক্ষ্যভেদ করেছিলেন সেদিন। সেদিনের সেই তরুণের দল আশ্চর্য হয়ে তাকে প্রশ্ন করেছিলো হে ভারতীয় সাধু কি করে এই অসাধ্য সাধন করলে তুমি?” স্বামীজী স্মিত হেসে সেদিনের সেই তরুণের দলকে উত্তরে বলেছিলেন “শুধুই মনঃসংযোগ এই সাফল্যের চাবিকাঠি।”এই বলে স্বামীজী নিজের গন্তব্যে এগিয়ে গেলেন।

স্বামীজীর বই পড়ার প্রতি আগ্রহ সর্বজনবিদিত। আমেরিকাতেও তার কোন ব্যতিক্রম ছিলো না। তিনি সেখানে রোজ নিয়ম কোরে লাইব্রেরীতে যেতেন। সেখানকার লাইব্রেরিয়ান লক্ষ্য করতেন স্বামীজি রোজই একটা কোরে বই নিয়ে যান আর পরের দিন সেটা ফেরত দিয়ে নতুন আরেকটা বই নিয়ে যান। কিছুদিন লক্ষ্য করার পর একদিন সেই লাইব্রেরিয়ান স্বামীজীকে জিজ্ঞেস করে বসলেন“আচ্ছা তুমি কি বই পড়ো না শুধু ফেরত দিয়ে নতুন বই নিয়ে যাও?”তখন স্বামীজী মৃদু হেসে তার হাতের বইটা দেখিয়ে তাকে বলেন“তুমি এই বইটার যে কোনো পৃষ্ঠা থেকে আমাকে প্রশ্ন করতে পারো।”সেই মতো লাইব্রেরিয়ান তাঁকে প্রশ্ন করলে স্বামীজী পৃস্ঠা সংখ্যা এবং অনুচ্ছেদসহ পুরো নিখুঁত উত্তর এমনভাবে দিয়ে দ্যান যে সেই লাইব্রেরিয়ান হতভম্ব হয়ে শুধু স্বামীজীকে দেখতে থাকেন। এমনই অদ্ভুত ছিল স্বামীজীর স্মরণশক্তি।

আরো একটি ঘটনা প্রমাণ করে স্বধর্মের প্রতি তাঁর প্রত্যয়ের কথা। যিনি বলে গ্যাছেন “গর্ব করে বল আমি হিন্দু।”

সেই ঘটনাটি ছিলো এই রকম। একবার স্বামীজী একটি বইয়ের দোকানে যান। সেখানে নানা রকম বই সাজানো ছিলো। তার সাথে একজন আমেরিকানও ছিলেন। তিনি হঠাৎ বলে উঠলেন “দ্যাখো তোমাদের পবিত্র ধর্মগ্রন্থ গীতা অন্য সব ধর্মের বইগুলোর নীচে কেমন অবহেলার সাথে পড়ে আছে।”স্বামীজী উত্তরে সেদিন বলেছিলেন “এটাই হিন্দু ধর্মের সহিষ্ণুতা যে ধর্ম পৃথিবীর সব ধর্মের ভার সহ্য করার ক্ষমতা রাখে।” আমেরিকান সাহেবের মুখে যেন কুলুপ পড়ে গেল স্বামীজীর এই কথা শুনে। এই ঘটনা স্বামীজীর নিজের ধর্মের প্রতি গভীর প্রত্যয় এবং বিশ্বাসের প্রকাশ মাত্র।

এবার একটা সম্পূর্ণ অন্য ধরনের ঘটনা কথা বলা যাক্। তখন সালটা ছিল ১৮৯৩। ১ জুলাই মাসের পড়ন্ত বেলায় জাপান থেকে কানাডার জল পথে একই জাহাজের একই কেবিনে দুই যাত্রী ছিলেন। একজন গেরুয়া পরিহিত ভারতীয় সন্ন্যাসী ও আর একজন হ’লেন মাঝ বয়সী এক পার্সি ব্যবসায়ী। ইয়োকোহামা থেকে ভ্যাঙ্কুভার অভিমুখী জাহাজ চলেছে তার নিজের ছন্দে। বারো দিনের সেই যাত্রাপথে জমে ওঠে দু’জনের আলাপ। একজন যাচ্ছেন বাণিজ্যের উদ্দেশ্যে মার্কিন মুলুকে আর অন্যজন চলেছেন শিকাগো ধর্ম সভাতে যোগ দিতে। এঁদের একজন হলেন স্বামী বিবেকানন্দ ও অন্যজন হলেন আধুনিক ভারতের শিল্পের জনক জামশেদজি নুসেরওয়ানজি টাটা।

সেদিনের দুজনের আড্ডাতে উঠে এসেছিল ভারতবর্ষের ভবিষ্যৎ অর্থনীতি ও বাণিজ্যের প্রসঙ্গ। স্বামীজীর থেকে তিনি উৎসাহিত করেছিলেন দেশে ইস্পাত কারখানা ও শিক্ষা প্রতিষ্ঠান নির্মাণ করার। এছাড়া ও তাঁদের বার্তালাপে উঠে আসে জাপানের দেশলাই কারখানার ব্যবসার কথাও।

স্বামীজী জামশেদজিকে বলেছিলেন “জাপান থেকে দেশলাই আমদানি না করে কেন জামশেদজি ভারতবর্ষে কারখানা গড়ে তুলছেন না?”

তিনি আরও বলেন কারখানা হলে তো দেশের অর্থনৈতিক ব্যবস্থা মজবুত হ’বে। দেশের ছেলেরা কাজ পাবে এবং দেশের অর্থ দেশেই থাকবে।” নিজের থেকে চব্বিশ বছরের ছোট এক সন্ন্যাসীর কাছ থেকে এরকম একটা অভিমত পেয়ে সেদিন জামসেদজি টাটা বেশ অভিভূত হয়েছিলেন এবং তাদের কথোপকথন অনেক দূর গড়িয়েছিল। ব্রিটিশ শাসনে ভারতীয় জনগণ কতটা অত্যাচারিত হচ্ছে এবং যার জন্য দু’বেলা অন্ন সংস্থান করা কতটা কষ্টসাধ্য তা নিয়ে জামশেদজির কাছে বিশদে ব্যাখ্যা করেছিলেন স্বামীজী সেদিনের সেই জাহাজ-যাত্রায়।

১৮৯৮ সালের ২৩ শে নভেম্বর জামশেদজি স্বামীজিকে এক চিঠিতে লিখেছিলেন“ভারতের বিজ্ঞান চর্চা ও গবেষণার জন্য একটি প্রতিষ্ঠান গড়ার চিন্তা করছেন তিনি।”তাই তাঁকে অনুরোধ করেছিলেন ভারতীয়দের বিজ্ঞান শিক্ষার জন্য প্রচার পত্র লিখে দিতে।

তার মাঝেই স্বামীজী রামকৃষ্ণ মিশন নিয়ে খুব ব্যস্ত হয়ে পড়ায় তিনি জামশেদজির সেই অনুরোধ রাখতে পারেন নি।

ভারতের ইস্পাত কারখানা গড়ে তোলার স্বপ্ন টাটা তার উত্তরসূরী দের হাতে অর্পণ করে চলে গেলেন ১৯০৪ সালে। আর ১৯০৭ সালে তাঁরই পরবর্তী প্রজন্মের হাত ধরে গড়ে ওঠে টাটা স্টিল। এই কারখানাটি বর্তমানে ভারতের বৃহত্তম বহুজাতিক সংস্থারূপে আজ প্রতিষ্ঠিত। ১৯০৯ সালে গড়ে ওঠে টাটাদের উদ্যোগে ইনস্টিটিউট অফ সায়েন্স যা আজ আমাদের ভারতবর্ষের গর্ব। আর এটাই ছিল স্বামীজীর দূরদৃষ্টির এক উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত।

শিকাগো ধর্ম মহাসভায় স্বামীজীর বক্তৃতা

১৮৯৩ সালের ১১ই সেপ্টেম্বর শিকাগো ধর্ম মহাশভায় বক্তৃতা দিয়ে এক ইতিহাস সৃষ্টি করেন স্বামীজী। তারপর পুরো বিশ্ব তাকে এক ডাকে চিনে যায়।

সেই ধর্ম মহাসভায় তিনি উপস্থিত শ্রোতাদের “আমার আমেরিকার ভাই ও বোনেরা” বলে সম্বোধন করেন। এই সম্ভাষণে আপ্লুত হয়ে প্রায় সাত হাজার শ্রোতা সেদিন তিন মিনিট ধরে হাততালিতে হল কাঁপিয়ে দেন।

সেই বক্তৃতার সারাংশ ছিল

“আজ আপনারা আমাকে যে আন্তরিক ও সাদর অভ্যর্থনা করেছেন তার উত্তর দেওয়ার জন্য বলতে গিয়ে আমার হৃদয় এক অনির্বচনীয় আনন্দে পরিপূর্ণ হয়েছে। পৃথিবীর মধ্যে সর্বাপেক্ষা প্রাচীন সন্ন্যাসী সমাজের পক্ষ থেকে আমি আপনাদের ধন্যবাদ জানাই। সর্বধর্মের যিনি প্রসূতিস্বরূপ তাঁর নামে আমি আপনাদের ধন্যবাদ জ্ঞাপন করছি। সকল জাতি ও সম্প্রদায়ের অন্তর্গত কোটি কোটি হিন্দু নর-নারীর তরফে আমি আপনাদের ধন্যবাদ জানাই। সভা মঞ্চে সেই কয়েকজন বক্তা কেও আমি ধন্যবাদ জানাই যাঁরা প্রাচ্য দেশীয় প্রতিনিধিদের সম্বন্ধে এরূপ মন্তব্য প্রকাশ করলেন যে, অতি দূরদেশবাসী জাতিসমূহের মধ্য থেকে যাঁরা এখানে এসেছেন তাঁরাও বিভিন্ন দেশে পরধর্ম সহিষ্ণুতার ভাব প্রচারের গৌরব দাবি করতে পারেন। যে ধর্ম জগৎকে চিরকাল পরমত

সহিষ্ণুতা ও সর্বাধিক মত স্বীকার করার শিক্ষা দিয়ে আসছে। আমি সেই ধর্মভূক্ত বলে নিজেকে গৌরবান্বিত মনে করি। আমরা শুধু সকল ধর্মকেই সহ্য করি না, সকল ধর্মকেই আমরা সত্য বলে বিশ্বাস করি। যে ধর্মের পবিত্র সংস্কৃত ভাষায় “এক্সক্লুশন” (মানে পরিবর্তন) শব্দটি অনুবাদ করা যায় না আমি সেই ধর্মভুক্ত বলে গর্ব অনুভব করি। যে জাতি পৃথিবীর সকল ধর্মের ও সকল জাতির নিপীড়িত ও আশ্রয়প্রার্থী জনগণকে চিরকাল আশ্রয় দিয়ে আসছে, আমি সেই জাতির অন্তর্ভুক্ত বলে নিজেকে গর্বিত মনে করি।

কোটি কোটি নর নারী যে স্তোত্রটি প্রতিদিন পাঠ করেন, যে স্তবটি আমি শৈশব থেকে আবৃত্তি করে আসছি তাঁরই কয়েকটি পংক্তি উদ্ধৃত করে আমি আপনাদের বলছি বিভিন্ন নদীর উৎস বিভিন্ন স্থানে কিন্তু তারা সকলে কেমন এক সমুদ্রে তাদের জলরাশি ঢেলে মিলিয়ে দেয়। তেমনি হে ভগবান, নিজেও রুচির বৈচিত্র্যবশতঃ সরল ও কুটির নানা পথে যারা চলছে, তুমিই তাঁদের সকলের একমাত্র লক্ষ্য। পৃথিবীতে এ যাবৎ অনুষ্ঠিত সম্মেলন গুলির অন্যতম শ্রেষ্ঠ মহাসম্মেলন এই ধর্ম- মহাসভা। গীতা প্রচারিত সেই অপূর্ব মতেরই সত্যতা প্রতিপন্ন করছি। সেই বাণীই ঘোষণা করছি। যে যে ভাব আশ্রয় করে আসুক না কেন, আমি তাকে সেই ভাবেই অনুগ্রহ করে থাকি। হে মনুষ্যগণ সর্বতোভাবে আমার পথই অনুসরণ করে থাকে।

সাম্প্রদায়িকতা, গোঁড়ামি ও এগুলির ভয়াবহ ফলস্বরূপ ধর্মোন্মত্ততা এই সুন্দর পৃথিবীকে বহুকাল অধিকার করে রেখেছে। এরা পৃথিবীকে হিংসায় পূর্ণ করেছে। বরাবর একে নরশোণীতে সিক্ত করেছে, সভ্যতা ধ্বংস করেছে এবং সমগ্র জাতিকে হতাশায় মগ্ন করেছে। এই সকল ভীষণ পিশাচগুলি যদি না থাকতো তাহ’লে মানব সমাজ আজ পূর্বাপেক্ষা অনেক উন্নত হোতো। তবে ইহাদের মৃত্যুকাল উপস্থিত,

এবং আমি সর্বতোভাবে আশা করি, এই ধর্ম মহাসমিতির সম্মানার্থে আজ যে ঘন্টাধ্বনি নিনাদিত হয়েছে তাই-ই সর্ববিধ ধর্মোন্মত্ততা, তরবারি অথবা লিখনী মুখে অনুষ্ঠিত সর্বপ্রকার নির্যাতন এবং লক্ষ্যের দিকে অগ্রসর ব্যক্তিগণের মধ্যে সর্ববিধ অসদ্ভাবের সম্পূর্ণ অবসানের বার্তা ঘোষণা করুক।”

এই ছিল শিকাগোর সেই ধর্ম মহাসম্মেলনে স্বামীজীর ঐতিহাসিক বক্তৃতার সারাংশ। এই বক্তৃতার জন্য তাকে মাত্র দশ মিনিট বরাদ্দ করা হয়েছিলো। আসলে সেই বক্তৃতা চলেছিল সময়েরগণ্ডি পেরিয়ে অনেকক্ষণ।

স্বামীজীর ভারতে প্রত্যাবর্তন

শিকাগো ধর্ম মহাসম্মেলনে যোগদানের পর স্বামীজী প্রায় আড়াই বছর আমেরিকায় ছিলেন এবং ১৮৯৪ সালে ন্যুইয়র্কে বেদান্ত সোসাইটির প্রতিষ্ঠা করেন। এর মাঝে তিনি বেদান্ত এবং আধ্যাত্মবাদ প্রচারের জন্য ইউরোপে গিয়েছিলেন। তারপর ১৮৯৭ সালে তিনি ভারতের প্রত্যাবর্তন করেন। এই প্রত্যাবর্তনের সময়ে কিছু ঘটনা ঘটেছিলো।

স্বামীজী দেশে ফিরে আসার সেই সমূদ্র যাত্রা উপভোগ করেছিলেন এবং মাতৃভূমিতে ফিরে তাঁর ভবিষ্যৎ কাজগুলোর সম্পূর্ণ করার চিন্তায় মগ্ন ছিলেন। সেই সমুদ্রযাত্রায় তাঁর অন্য সহযাত্রীদের সাথে দু’জন খ্রীষ্টান মিশনারীও ছিলো।তারা স্বামীজীর সাথে কথা বলার সময় ঘৃণা এবং অবহেলার ভাব দেখিয়েছিলো হিন্দু ধর্মের বিষয়ে। স্বামীজী তখন মেজাজ হারিয়ে তাদের একজনকে জামার কলার ধরে বলেন”তুমি যদি আর একবারও আমার ধর্মকে অপমান কর তা’হলে তোমাকে ছুঁড়ে ওই সাগরের জলে ফেলে দেবো।” সেই খ্রিষ্টান মিশনারী তখন বললো “এরকম আর হ’বেনা।” এই ঘটনা স্বামীজী পরে এক শিষ্যের কাছে বলেছিলেন। তাঁকে তিনি বলেছিলেন “যদি কেউ তোমার মাকে অপমান করে তাহ’লে তুমি কি করবে?”সেই শিষ্য তখন স্বামীজীকে উত্তরে বলেছিলেন “আমি তাকে উচিত শিক্ষা দেবো।” স্বামীজী তাকে বলেছিলেন “সাবাস্।”

১৮৯৭ সালের ১৫ই জানুয়ারি তাঁর জাহাজ সিলৌনের উপকূলে পৌঁছয়। সেখানকার প্রাকৃতিক শোভা তিনি প্রাণভরে উপভোগ করেন।

যখন ইউরোপ থেকে স্বামীজীর প্রত্যাবর্তনের খবর ভারতে আসে দেশের মানুষ বিশেষ করে যুবসমাজ উজ্জীবিত হয়ে ওঠে এই ধর্মের দূতকে দর্শনের জন্য। স্বামীজী কলম্বো থেকে মাদ্রাজে আসেন। সেই যাত্রা পথে এক ছোট রেলস্টেশন পড়ে। সেখানে ট্রেন দাঁড়ায় না। সেখানকার মানুষেরা অধীর আগ্রহে অপেক্ষা করছিলেন স্বামীজীকে দেখার জন্য। সেখানে ট্রেন দাঁড়াবে না তাই তাঁরা রেল লাইনের ওপর শুয়ে পড়ে ট্রেন আটকে দিয়েছিলেন শুধু স্বামীজীকে একবার দর্শনের জন্য।

এইভাবে ১৯ শে ফেব্রুয়ারি স্টিমারে করে তিনি বজবজ বন্দরে পৌঁছন। সেখান থেকে তিনি রেল পথে শেয়ালদা স্টেশনে আসেন। সেদিন স্বামীজিকে বাংলা যুবসমাজের সেই অভ্যর্থনা ছিলো অবিস্মরণীয় এক ঐতিহাসিক দৃশ্য। সেদিন স্বামীজীর ঘোড়ার গাড়ি টেনেছিলেন ঘোড়ার বদলে কিছু উৎসাহী যুবক। পরে রাজা বিনয়কৃষ্ণ দেবের পৌরহিত্যে তাঁকে গণ অভ্যর্থনা দেওয়া হয়েছিল। সেদিনের সেই সভায় প্রায় হাজার পাঁচেক মানুষের জনসমাগম হয়েছিল বলে জানা যায়।

১লা মে ১৮৯৭ সালে স্বামীজী রামকৃষ্ণ মিশন প্রতিষ্ঠা করেন আধ্যাত্মবাদ প্রচার এবং সামাজিক ক্রিয়াকলাপ প্রসারের লক্ষ্যে। এই মিশনের মূল ভিত্তিই হোলো “কর্মযোগ।”

স্বামীজী ও ভগিনী নিবেদিতা

স্বামীজী রামকৃষ্ণ মিশন স্থাপনের লক্ষ্যে অর্থ সংগ্রহের অভিপ্রায়ে প্রথমবার ইউরোপ ভ্রমণ করেন ১৯৯৫ সালের নভেম্বর মাসে। সেই সফরে তাঁর সাথে সাক্ষাৎ হয় এক আইরিশ মহিলা মার্গারেট এলিজাবেথ নোবেলের সাথে। যিনি পড়ে স্বামীজীর মানসকন্যা ভগিনী নিবেদিতা নামে খ্যাত হন এবং বাংলায় এসে বহু জনহিতকর সমাজকল্যাণমূলক কাজের সাথে যুক্ত হয়ে পড়েন। ভগিনী নিবেদিতার জন্ম আয়ারল্যান্ডে। ওই দেশেই তিনি বড় হয়ে ওঠেন। মাত্র ২৮ বছর বয়সে তিনি লন্ডনের এক নামী স্কুলে প্রিন্সিপাল ছিলেন।

প্রথম বিশ্বযুদ্ধের ঠিক উনিশ বছর আগে ধনি দরিদ্রের বৈষম্য এবং জাগতিক ঈর্ষা এইসব দেখে সেদিনের সেই আইরিল কন্যার পার্থিব এবং ব্যবহারিক জীবন সম্বন্ধে

মোহভঙ্গ হয় এবং ঠিক সেই সময় তিনি স্বামীজীর সাক্ষাৎ লাভ করেন এবং তাঁর ত্রিশ বছরের মাথায় মর্গারেট নোবেল স্বামীজীর সাথে সাগর পাড়ি দিয়ে ভারতে চলে আসেন। যা তার জীবনে আমল পরিবর্তন এনে দেয়।

পরে স্বামীজী তাঁর নতুন নামকরণ করেন ভগিনী নিবেদিতা। পরে অল্প কয়েকদিনের জন্য তিনি আবার লন্ডনে ফিরে যান অনুদান সংগ্রহের লোককে যে রসদ দিয়ে তিনি পড়ে বহু সমাজ সংস্কারের কাজের সাথে যুক্ত হয়ে পড়েন। তিনি ১৯০২ সালে পাকাপাকিভাবে ভারতে ফিরে আসেন এবং সেবার কাজে নিজেকে সমর্পণ করেন।

স্বামীজীর দ্বিতীয় এবং তৃতীয়বার ইউরোপ ভ্রমণ

১৮৯৬ সালে স্বামীজী দ্বিতীয়বার ইউরোপ যান। সেই সময় তার সাথে সাক্ষাৎ হয় প্রখ্যাত ভারত বিশেষজ্ঞ জার্মান অধ্যাপক ম্যাক্স মূলারের সাথে। সেই সময় স্বামীজীকে দু’টি আমেরিকান বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যাপনার আমন্ত্রণ দেওয়া হয়। তিনি সবিনয়ে সেই আমন্ত্রণ ফিরিয়ে দিয়ে সাধন পথের এবং মানব সেবার প্রতি তাঁর অঙ্গিকার রক্ষা করেন। ইউরোপ থেকে ফিরে এসে সে দেশের নিয়মানুবর্তিতা এবং কর্তব্য নিষ্ঠা দেখে স্বামীজী হামেশাই বলতেন “গীতা করি আমরা আর গীতা করে ওরা।” দেশ বিদেশের বিভিন্ন স্থানে সংঘ প্রতিষ্ঠা,

পাশ্চাত্যে অবিরাম বক্তৃতা আর ভ্রমণ তার উপর সমস্ত দেশবাসীর স্নেহের অত্যাচারের ফলে স্বামীজীর শরীর এবার ভেঙ্গে পড়ল। তবুও তারই মধ্যে তিনি শ্রী রামকৃষ্ণ উপদিষ্ট পথে সন্ন্যাসী সংঘকে স্থায়ী ভিত্তির উপর দাঁড় করানোর চেষ্টা করেছিলেন। স্বামী রামকৃষ্ণানন্দকে মাদ্রাজে পাঠালেন শাখা কেন্দ্র গড়ে তুলতে। মুর্শিদাবাদের সারগাছিতে স্থায়ী সেবাশ্রম গড়ে তুললেন স্বামী অখন্ডানন্দজী। অন্যান্য সন্ন্যাসী ভাইদের ও নির্দিষ্ট দায়িত্ব দিলেন স্বামীজী। স্বামী সারদানন্দ ও স্বামী অভেদানন্দের ওপর যথাক্রমে আমেরিকা ও ইংল্যান্ডের কার্যভার দিলেন।

১৮৯৯ সালের ২০ শে জুন স্বামীজী তৃতীয়বারের জন্য পাশ্চাত্যে যান এবং দু’সপ্তাহ ইংল্যান্ডে থেকে আগস্ট মাসে আমেরিকা পৌঁছান। এবার আমেরিকায় তিনি নব্বইটিরও বেশী বক্তৃতা দিয়েছিলেন। তাঁর এবারকার পাশ্চাত্য ভ্রমণের মূল উদ্দেশ্য ছিলো এইসব দেশে তাঁর প্রতিষ্ঠিত কাজকর্ম কি রকম চলছে তা দেখা এবং তার ভিত্ সদৃঢ় করা। প্যারিস, ভিয়েনা, কনস্টান্টিনোপল, এথেন্স ও মিশর হয়ে স্বামীজী ৯ ডিসেম্বর ১৯০০ সালে আবার বেলুড় মঠে ফিরে আসেন। দেশে ফিরেই ২৭ শে ডিসেম্বর স্বামীজী মায়াবতী রওনা হন। সেখান থেকে ২৪ শে জানুয়ারি ১৯০০ সালে তিনি ফিরে আসেন এবং ৬ ফেব্রুয়ারি ট্রাস্ট ডীড রেজিস্ট্রি হয়। ১০ই ফেব্রুয়ারি মঠের

ট্রাস্টিদের অনুমোদনক্রমে স্বামী ব্রহ্মানন্দ রামকৃষ্ণ মঠের অধ্যক্ষ এবং স্বামী সারদানন্দ সম্পাদক হন।

এইভাবে নিজেকে তিনি সংঘের সমস্ত কার্য পরিচালনার দায়িত্ব থেকে সরিয়ে নিয়ে শেষ দু’বছর মহাসমাধির জন্য প্রস্তুত হ’তে থাকেন। সেই সময় গুরুভাই কিংবা শিষ্যরা কোন পরামর্শ চাইলেও তিনি দিতে চাইতেন না। তবে নিজেদের বুদ্ধিমতো কাজ করতে বলতেন। যাতে তাঁর অবর্তমানে তাঁরা সংঘ পরিচালনার ব্যাপারে নিজেরাই সিদ্ধান্ত নিতে পারেন।

অবশেষে ১৯০২ সালের ৪ঠা জুলাই সন্ধ্যা বেলা বেলুড় মঠে নিজের ঘরে তিনি ধ্যানে বসেছিলেন। রাত ৯ টা বেজে দশ মিনিটে সেই ধ্যানই মহাসমাধিতে পরিণত হয়। তখন স্বামীজীর বয়স হয়েছিলো ৩৯ বছর পাঁচ মাস ২৪ দিন। তাঁর স্থূল দেহের নাশ হ’লেও যে শক্তি বিবেকানন্দ রূপে আত্মপ্রকাশ করেছিল সূক্ষ্ম দেহে তা আজও কাজ করে চলেছে। কারণ পৃথিবীর মানুষের কাছে তিনি নিজেই সেই প্রতিশ্রুতি দিয়ে গেছেন “এমনও হতে পারে যে এই শরীরটাকে পুরনো কাপড়ের মতন ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে এর বাইরে চলে যাওয়াই আমি শ্রেয় মনে করব। কিন্তু কখনো আমি কাজ থেকে বিরত হবো না। সর্বত্র আমি মানুষকে অনুপ্রেরণা দিয়ে যাবো। যতদিন না প্রতিটি মানুষ বুঝতে শেখে যে সে ভগবান।”

তাই প্রত্যেক বছর ১২ই জানুয়ারি স্বামীজীর পবিত্র জন্মদিন “জাতীয় যুব দিবস”হিসেবে উদযাপিত হয়। স্বামীজীর আদর্শ, স্বামীজীর জীবন দর্শন দেশের প্রগতির অগ্রগতির জন্য আজও প্রাসঙ্গিক এবং শাশ্বত যা যুবকদের মধ্যে শক্তির সঞ্চার করে।

স্বামীজীর দুর্গাপূজো

১৯০১ সালে বেলুড় মঠে দুর্গাপূজো শুরু হয়। মূলতঃ স্বামী বিবেকানন্দের উদ্যোগেই এই পূজো শুরু হয়েছিলো। সারদা মাকেও নিয়ে আসা হয়েছিল সেই পূজোয়। স্বামীজী সারদা মাকে ১০৮ টি পদ্ম দিয়ে জ্যান্ত দুর্গার পূজো করেছিলেন। বেলুড় মঠে কুমারী পূজোর প্রচলন করেছিলেন স্বামীজীই। ১৯০১ সালের সেই দুর্গাপূজোর বেশ কিছুদিন আগে যেখানে স্বামীজীর মন্দিরের কাছে যে বেল গাছটি রয়েছে তার নীচে বসে ছিলেন তিনি। সেই সময়েই স্বামীজীর মনে মঠে দুর্গাপূজো করার ইচ্ছে জাগে বলে কথিত আছে। কুমোরটুলি থেকে প্রতিমা আনা হয়েছিল সেই পূজোয়। কোন বায়না দেওয়া না থাকলেও একজন প্রতিমা নিতে না আসায় পঞ্চমীর দিন প্রতিমা আনা হয় বেলুড় মঠে। সেদিন প্রতিমা আনতে গিয়েছিলেন

কৃষ্ণলাল মহারাজ। প্রাচীন বৈদিক মতে পুজোর বিধি মেনে পুজো করা হ’বে স্থির হয়েছিল। পুরনো ঠাকুরের মন্দির এবং বর্তমান মঠ ম্যানেজারের অফিসের মধ্যবর্তী জায়গায় পুজোর আয়োজন করা হয়েছিলো।

স্বামীজি যাঁদের সন্ন্যাস দিয়েছিলেন এরকম সাত আট জন এই পূজো করতে তাঁকে সাহায্য করেছিলেন। তাঁরা ছিলেন মুকুল, গোবিন্দ, কালীকৃষ্ণ, সুধীর ও সুনীল। এই দুর্গাপূজোয় প্রথম পূজারী হয়েছিলেন ব্রহ্মচারী কৃষ্ণলাল। সেই দুর্গাপুজো এবং মহাষ্টমীর দিন কুমারী পুজো বিধি মেনে আজও হয় আপন পরম্পরায়।

সেই পুজোর সংকল্প করা হয় সারদা মায়ের নামে। কেননা সন্ন্যাসীদের নামে তো সংকল্প হ’তে পারে না। সেই সময় সারদা মায়ের কাছে যাওয়া হয়। স্বামীজি উপায় বাতলে দেন। তিনি বলেন সারদা মায়ের নামে সংকল্প করতে। সেই পূজোয় সারদা মাকে হাওড়ার ঘুসুরি থেকে বেলুড়মঠে নিয়ে আসা হয়েছিলো।

স্বামীজীর নিয়মানুবর্তীতা

বেলুড় মঠে স্বামীজীর নির্দেশে রাত চারটের সময় ঘন্টা বাজিয়ে সবাইকে জাগিয়ে দেওয়া হোতো। সাধু ব্রহ্মচারীরা সবাই ঘুম থেকে উঠে প্রস্তুত হয়ে এসে ঠাকুর ঘরে ধ্যান জপ করতেন। স্বামীজীর প্রখর শাষনে এই নিয়মের কোন নড়চড় হওয়ার উপায় ছিলো না। তিনি এমন সব কঠোর নিয়ম করেছিলেন যে, যে সাধু বা ব্রহ্মচারী নির্দিষ্ট সময়ে ঠাকুর ঘরে আসতে পারবে না তাকে সেদিন বাইরে থেকে ভিক্ষা করে এনে খেতে হ’বে।মঠে সে সেদিন খেতে পাবেনা।

একদিন, মহারাজ স্বামী শিবানন্দ কোন কারণে নির্দিষ্ট সময়ে ঠাকুর ঘরে আসতে পারলেন না।

শিবানন্দজী ভিক্ষার ঝুলি নিয়ে বেরিয়ে গেলেন। স্বামীজী নীরবে তাঁর সেই চলে যাওয়া দেখলেন। তারপর খাবার সময়ে দেখা গেল স্বামীজী খাবার ঘরে আসেননি। অনেক সাধ্য সাধনা করেও তাঁকে খাওয়ানো গেল না। সারাদিন তিনি অভুক্ত রইলেন। দিনের শেষে ভিক্ষা করে ফিরে এলেন স্বামী শিবানন্দজী। স্বামীজী ছুটে এসে তাঁকে ধরলেন। সাগ্রহে বললেন “দেখি তারাদা ভিক্ষা করে কী কী এনেছেন? আসুন আমরা দুই ভাই একসাথে এই ভিক্ষান্ন খাই। কতদিন মাধুকরীর অন্ন খাইনি।”স্বামীজি ও স্বামী শিবানন্দ একসাথে সেদিন ভিক্ষান্ন গ্রহণ করলেন।

কোমল কঠিন স্বামীজী

একদিন স্বামীজী নতুন সন্ন্যাসী ও ব্রহ্মচারীদের নিয়ে বেদান্ত পাঠ ও ব্যাখ্যা করছেন। বেদান্তের আলোচনায় তিনি মগ্ন হয়ে গ্যাছেন। এর মাঝে স্বামী প্রেমানন্দ হৈ হৈ করে এসে বললেন “সবাই চলো ঠাকুরের আরতি করতে হ’বে।” বেদান্তের আলোচনায় এভাবে ব্যাঘাত ঘটায় স্বামীজীর বিশাল নয়ন প্রান্তে যেন অগ্নিস্ফুলিঙ্গ জ্বলে উঠলো। তিনি তীব্রভাবে স্বামী প্রেমানন্দজী কে বললেন “তুই কী ভেবেছিস? একটা ছবির সামনে চলতে পোড়া নাড়লেই শুধু তাঁর পুজো হয়? আর এখানে যেটা হচ্ছে সেটা তাঁর পুজো নয়?”তিনি এরপর আরো কঠোর ভাষায় প্রেমানন্দজীকে তিরস্কার করতে লাগলেন। অবশেষে সান্ধ্য পূজোর পর প্রেমানন্দজী কে কোথাও দেখা গেল না। যে স্বামীজীএতক্ষণ প্রেমানন্দজী কে তীব্র ভাষায় তিরস্কার করেছিলেন তিনিই শিশুর মতো বিলাপ করতে লাগলেন।

ও বলতে লাগলেন “ওরে বাবুরাম কোথায় গেল? সেকি আমার গালাগাল খেয়ে গঙ্গায় ডুবে আত্মহত্যা করলো?”একদিকে বাবুরাম মহারাজকে পাওয়া যাচ্ছে না তার উপর স্বামীজী তাঁকে দেখার জন্য এরকম ছটফট করছেন। মঠের সাধু ব্রহ্মচারীদের সে এক দিশাহারা অবস্থা। অবশেষে একজন দ্যাখেন বাবুরাম মহারাজ ছাদের উপর অন্ধকারের মধ্যে একা একা বসে আছেন। তাকে ধরে আনা হোলো স্বামীজীর কাছে। স্বামীজী বাবুরাম মহারাজকে দেখতে পেয়েই ব্যাকুল হয়ে তাঁকে জড়িয়ে ধরলেন। বাবুরাম মহারাজ এভাবে স্বামীজীর আলিঙ্গনাবদ্ধ হয়ে কেঁদে ফেললেন।। স্বামীজীর ও চোখে জল! দুই গুরু ভাই পরস্পরকে জড়িয়ে ধরে অঝোরে কাঁদতে লাগলেন। সে এক বিরল আবেগঘন দৃশ্যই বটে।

আর একদিন লাটু মহারাজ (স্বামী অদ্ভুতানন্দজী) স্বামীজীকে বললেন “তুমি এখন বিলেত থেকে এসে মঠে কতো রকম নতুন নতুন নিয়ম করেছ আমি ওসব মানতে পারবো না। আমার মন এখনো ওরকম ঘড়ি ধরা হয়নি যে তুমি ঘন্টা বাজালেই আমি ধ্যানে বসে পড়বো। সুতরাং আমি এখানে আর থাকবো না আমি চললাম। “স্বামীজী তখন তাঁর চলে যাবার ব্যাপারে সম্মতি দিলেন। কিন্তু লাটু মহারাজ সত্যিই চলে যাচ্ছেন দেখে স্বামীজী ছুটে এসে তাকে জড়িয়ে ধরে বল্লেন “দেখ লাটু কতো নতুন ছেলেরা এখন মঠে যোগ দিচ্ছে। একটা নিয়মের মধ্যে না রাখলে এরা সব বিগড়ে যাবে। এসব নিয়মকানুন তোর জন্যে নয়।”লাটুমহারাজ নিশ্চিন্ত হয়ে মঠে থেকে গেলেন স্বামীজীর বাঘা কুকুর বাঘা নামে একটি লেড়ি কুকুর মঠে থাকতো। স্বামীজীর সাথে ছিলো তার ভাব ভালোবাসার সম্পর্ক।

একদিন সেই কুকুরটি ঠাকুরের ভোগে মুখ দিয়ে ফেলায় মঠের সন্ন্যাসীরা বাঘাকে বেঁধে নিয়ে গিয়ে গঙ্গার ওপারে ছেড়ে দিয়ে এলেন। এদিকে মঠ বাঘাকে ছাড়লেও বাঘা কিন্তু মঠকে ছাড়বার পাত্র নয়। সাধুরা তাকে গঙ্গা পার করে দিয়ে ফিরে গেলে বাঘাও কিছুক্ষণ বাদে আরেকটি ফিরতি নৌকোয় উঠে বসলো। মাঝিরা তাকে নামাতে গেলে সে দাঁত খিঁচিয়ে তেড়ে আসে। অবশেষে নৌকোর অন্য যাত্রীরা মাঝিদেরকে বললো “কুকুরটা যখন কোনও ক্ষতি করছে না, চুপ করেই বসে আছে তখন নিয়েই চলো ওকে।”

বাঘা এইভাবে ফিরে এসে সারারাত বেলুড় মঠের আশেপাশেই লুকিয়ে রইলো। বাঘা সেখানে লুকিয়ে স্বামীজির জন্য অপেক্ষা করতে লাগলো। বাঘা জানতো স্বামীজী ভোর হবার আগেই স্নান ঘরে আসেন। স্বামীজী এলে বাঘা তার পায়ে মুখ ঘষতে ঘষতে কুঁই কুঁই করে কাঁদতে লাগলো। স্বামীজী বাঘাকে নিয়ে বেরিয়ে এসে মঠের সবাইকে ডেকে বল্লেন “বাঘাকে আর এভাবে যেন কেউ তাড়িয়ে না দেয়। ও চিরদিন মঠেই থাকবে। “তখন বাঘার আনন্দ আর দ্যাখে কে। লেজ নাড়তে নাড়তে গর্বের সঙ্গে সবার মুখের দিকে তাকিয়ে তাকিয়ে বাঘা ভৌ ভৌ কোরে আনন্দ করতে লাগলো। বাঘার মৃত্যুর পর তার মৃতদেহটাকে গঙ্গার জলে ভাসিয়ে দেওয়া হলো। পরের দিন দেখা গেল ভাঁটার টানে বাঘার নশ্বর দেহটি আবার মঠভূমিতে ফিরে এসেছে। তখন বাঘার দেহ সসম্মানে মঠের জমিতেই সমাহিত করা হয়েছিলো।

উপসংহার

রামকৃষ্ণ সংঘ নামক যে সংগঠনটি স্বামীজী তৈরি করেছিলেন সেই সংগঠনের মূল ভিত্তি ছিলো অকৃত্রিম ভালবাসা আর পরস্পরের প্রতি নিখাদ টান। আর এই ভালবাসার মূল কারণ হলেন প্রেমের ঠাকুর শ্রীশ্রী রামকৃষ্ণ দেব।

মঠের সবাই সবকিছুতেই ঠাকুরের এই বোধের সঞ্চার ঘটিয়ে স্বামীজীই সকলকে দুর্নিবার ভালোবাসায় আবদ্ধ রেখেছিলেন। মঠের সাধুদেরকে তিনি বলতেন “ঠাকুর যেমন আমাকে ভালবাসতেন আমি তেমন তোদেরকে ভালবাসি, তোরাও তেমনি জগৎটাকে ভালোবাস্ দেখি।”স্বামীজী যেন ছিলেন এই ভালোবাসারই মূর্তিমান বিগ্রহ। তিনি ভালোবাসা দিয়ে সংগঠনকে বেঁধে রেখেছিলেন। তাই কোন কোন ক্ষেত্রে পারস্পরিক মতপার্থক্য থাকলেও কেউ সেদিন আশ্রম রাজনীতির বলি হননি। কাউকে মন থেকে নির্বাসিত হ’তে হয়নি এখানেই স্বামীজীর সফলতা।

তরুণ স্বামী বিবেকানন্দের আদর্শ আজও যুব সমাজকে একইভাবে প্রেরণায় উদ্দীপিত করে। তাই বর্তমান দিকভ্রান্ত যুবসমাজের কাছে তথা বিশ্বের মানব সমাজের কাছে স্বামীজীর অনুধ্যান এত আদরনীয় ও গ্রহণযোগ্য হয়ে উঠেছে। তাঁর মতে ধর্মের প্রকৃত অর্থ হোলো মানব কল্যাণ। স্বামী বিবেকানন্দের আদর্শে ধর্ম হোলো যা মানুষকে কোন আচার অনুষ্ঠানে বেঁধে রাখবে না তাকে মুক্ত করে দেবে। জীবসেবাই হোলো স্বামীজীর ধর্মের মূল কথা।

তাঁর ধর্ম মহামিলনের ধর্ম। তাই আজ যখন মৌলবাদীদের হাঙ্গামায়, সাম্প্রদায়িকতার দাবদাহে বিশ্ব মানবসমাজ ওষ্টাগত প্রাণ তখনই বিশেষ প্রয়োজন শান্তি, সুস্থ পরিবেশ যে মুক্তানন্দ গঠন মন্ত্রের উদ্যোক্তা স্বামীজী।

স্বামীজীর সমাজ চেতনায় নারী একটি প্রধান ভূমিকার অংশীদার। নারীর গৃহবন্দী রূপ সমাজের পক্ষে শোভনীয় নয়। বর্তমানে নারী প্রগতির নাম করে অনেকেই পাশ্চাত্য পন্থা অনুসরণের মাধ্যমে সার্থকতা খুঁজেছেন। স্বামীজীর আদর্শ সেখানে বিরোধী। তাঁর কাছে নারী মুক্তির অর্থ হোলো তার আত্মবিকাশ ও চেতনার নবোন্মেষ।

শিক্ষা মানুষের জন্মগত অধিকার। কিন্তু পুঁথিগত শিক্ষালাভ কোরে উপার্জন করাই কারো একমাত্র লক্ষ্য হ’তে পারে না। মানুষের অন্তরের আত্মাকে জাগ্রত করার নামই শিক্ষা। কিন্তু বর্তমান স্বাধীন ভারতে আজও শিক্ষা ঠিক তেমনভাবেই অসাড় হয়ে আছে। আর ঠিক সেই কারণে প্রকৃত শিক্ষার সঠিক উন্মেষ আজও হয়নি। তাইতো আজকের শিক্ষা ব্যবস্থায় স্বামীজীর ভাবধারার প্রসার একান্তই প্রয়োজন।

পাশ্চাত্য ভোগবাদী জীবনধারার অন্ধ অনুসরণে আজ আমাদের যুবক যুবতীরা পোশাক পরিচ্ছদে, ব্যবহারে যথেচ্ছাচারে ভেসে যাচ্ছে। যুব সমাজের এরকম শোচনীয় স্খলন কোন সুস্থ সমাজের পক্ষেই কাম্য নয়।

তাই এদের জাগরনের জন্য আজ বিবেকানন্দের চর্চার একান্ত প্রয়োজন। সার্থক যুবসমাজ না থাকলে কোন দেশই উন্নতি করতে পারে না। সমাজ সৌধের মূল স্তম্ভ যে তারাই।

স্বামীজীর প্রাসঙ্গিকতার আলোচনা আজ সমাজের সর্বস্তরে বড়ই প্রয়োজন। স্বামীজীর বাণী হ’বে আজ জীবনে এগিয়ে চলার মন্ত্র। তাঁর আদর্শই হ’বে সমাজের বুকে চলার পাথেয়। তাই স্বামীজী কোন বিশেষ ধর্মের নয়, কোন বিশেষ জাতির নয় তিনি বিশ্ব মানবতার বন্ধু, দার্শনিক এবং পথপ্রদর্শক। তাঁর জীবন হোলো “যত্র জীব তত্র শিব।”অর্থাৎ শিবজ্ঞানে জীব সেবা।

প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ যেভাবেই হোক আজকের ভারতবর্ষকে তিনি প্রবলভাবে প্রভাবিত করেছেন। প্রজ্ঞা, তেজ এবং শক্তির এই যে প্রবাহ স্বামীজীর মাধ্যমে উৎসারিত হয়েছে আশা করা যায় আজকের যুব সমাজ তার সদ্ব্যবহার করতে ভুলে যাবে না। সবশেষে একথা অনস্বীকার্য যে আজ আমাদের সামনে যে অস্থিরতা, উদ্দেশ্যহীনতা, ভীরুতা বিরাজ করছে সেই অস্থিরতার অনেকটাই দূরীভূত হ’তে পারে যদি আমরা সবাই স্বামীজীর প্রদর্শিত পথ অনুসরণ করতে পারি।

স্বামীজীর যুগান্তকারী সেই আহবান দিয়েই এই আলোচনার ইতি টানছি। যাকে বলে গঙ্গা জলে গঙ্গা পূজো:

“ওঠো জাগো লক্ষ্যে না পৌঁছনো পর্যন্ত থেমো না।”