উনিশ শতকের শুরুর দিক অথবা পুরো উনিশ শতক জুড়েই এই বাংলায় চলমান বুদ্ধি বৃত্তিক একটি জাগরণ যা আদতেই ইউরোপীয় ধারার একটি নবজাগরণ ছিল। আধুনিক পণ্ডিতরা আজও বিশ্বাস করে থাকেন যে ব্রিটিশ শাসনের প্রভাবে বাংলায় শিক্ষিত সম্প্রদায়ের ব্যক্তিত্বরা জীবন ও বিশ্বাসের বিভিন্ন বিষয়ে অনুসন্ধিৎসু হয়ে ওঠেন ও প্রশ্ন তুলতে শেখেন এবং বলা হয়ে থাকে এই নতুন দৃষ্টিভঙ্গি বাংলার সমকালীন জীবনধারাকে বস্তুতান্ত্রিকভাবে বিশেষ প্রভাবিত করে। ও বিভিন্ন প্রতিবাদ মূলক আন্দোলন, নানা সংগঠন সমাজ ও সমিতি গঠন, ধর্মীয় সংস্কার আন্দোলন এবং নতুন শৈলীর বাংলা সাহিত্যের সৃষ্টি ও রাজনৈতিক চেতনা সহ আরও উদীয়মান অন্যান্য সামাজিক এবং রাজনৈতিক বিষয়কে এই নবজাগরণের ইতিবাচক লক্ষণ বলে যুক্তি দেখানো হয়েছে।

নবজাগরণ তত্ত্বের প্রবক্তাদের মতে এসব বিষয়ের মূলে ছিলো ইংরেজি ভাষার মাধ্যমে নবার্জিত বিভিন্ন ইউরোপীয় জ্ঞান। বিশেষ করে দর্শন,ইতিহাস,বিজ্ঞান ও সাহিত্য প্রভাবিত হয়েছিল সেই নবজাগরণ কালে। এই নবজাগরণে শুধুমাত্র বাংলার হিন্দু সমাজে উঁচুস্তরের সামান্য অংশ তাৎক্ষণিক ভাবে প্রভাবিত হলেও শেষ পর্যন্ত মুসলিম সমাজ ও অন্য সমাজের মধ্যেও প্রসার লাভ করেছিলো।

সেই শতকের শেষ পাদে নবজাগরণ আমাদের উপমহাদেশের অন্যসব প্রান্তেও ছড়িয়ে পড়ে। এই নবজাগরণকে রেনেসাঁস হিসাবে ও আখ্যায়িত করা হয়ে থাকে।

নবজাগরণের পুরোধা ব্যক্তিদের মধ্যে রাজা রামমোহন রায়, এইচ এল ভি ডিরোজিও, মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর এবং তাদের অনুসারী অক্ষয় কুমার দত্ত, পন্ডিত ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর, মাইকেল মধুসূদন দত্ত, বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় ও স্বামী বিবেকানন্দ প্রমুখ অগ্রগণ্য ছিলেন। এই নবজাগরণে নিবেদিত মনীষীরা যেসব পাশ্চাত্য চিন্তাধারায় উজ্জীবিত হয়েছিলেন তা ছিল যুক্তিবাদ, মানবতাবাদ, উপযোগবাদ, বিজ্ঞানবাদ, ব্যক্তিবাদ, দৃষ্টিবাদ, ডারউইনবাদ, সমাজবাদ ও জাতীয়তাবাদে উৎসর্গীগিত। ওই সময় এশিয়াটিক সোসাইটি অফ বেঙ্গল, শ্রীরামপুরের ব্যাপটিষ্ট মিশন, ফোর্ট উইলিয়াম কলেজ, হিন্দু কলেজ, ক্যালকাটা ইস্কুল বুক সোসাইটি, কলকাতা মেডিক্যাল কলেজ এবং কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের মতন প্রতিষ্ঠানগুলি বাংলার নবজাগরণে তাৎপর্যপূর্ণ প্রামাণ্য উদাহরণ বহন করে।

এই নবজাগরণে তেমন সমাজ সংস্কারের পুরোধা ছিলেন রাজা রামমোহন রায়, পন্ডিত ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর, মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর, অক্ষয় কুমার দত্ত তেমনি ধর্ম এবং মানবতার পথিকৃৎ ছিলেন শ্রী রামকৃষ্ণ পরমহংস, স্বামী বিবেকানন্দ এবং রানী রাসমণি। আর সাহিত্যের নবজোয়ার এনেছিলেন বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় ও মাইকেল মধুসূদন দত্ত। তাদেরই যোগ্য উত্তরসূরী হিসেবে বাংলা সাহিত্য ঋদ্ধ হয়েছে কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, কথা সাহিত্যিক শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, দ্বিজেন্দ্রলাল রায় এবং কাজী নজরুল ইসলামের কাব্য,সাহিত্য এবং সংগীতের মূর্ছনায়।

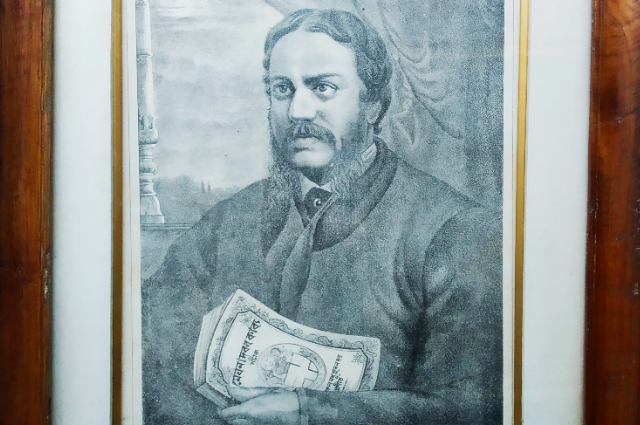

এবার মাইকেল মধুসূদন দত্তের কথায় আসি। মাইকেল মধুসূদন দত্ত যিনি বাংলা সাহিত্যে মধু কবি হিসেবে বহুল পরিচিত তিনি ১৮২৪ খ্রিস্টাব্দের ২৫ শে জানুয়ারি যশোর জেলার সাগরদাঁড়ি গ্রামের এক সম্ভ্রান্ত হিন্দু কায়স্থ পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি ছিলেন রাজনন্দন দত্ত ও জাহ্নবী দেবীর একমাত্র সন্তান।

রাজনারায়ণ দত্ত ছিলেন কলকাতার সদর দেওয়ানী আদালতের এক খ্যাতনামা উকিল। মধুসূদনের যখন ১৩ বছর বয়স সেই সময় থেকেই তার কলকাতায় বাস শুরু হয়।

মা জাহ্নবী দেবীর কাছেই তার রামায়ণ,মহাভারত এবং পুরাণের প্রথম পাঠ। তারপর সাগরদাড়ির পাশের গ্রামের শেখ পুরা মসজিদের ইমাম মুফতি লুৎফুল হকের কাছে তার প্রাথমিক পাঠ শুরু হয়। ইমামের কাছে তিনি বাংলা,ফরাসি ও আরবি পাঠের শিক্ষা নিয়েছিলেন। তেরো বছর বয়সে কলকাতায় এসে স্থানীয় একটি স্কুলে কিছুদিন পড়ার পর তিনি তদানীন্তন হিন্দু কলেজে(যা বর্তমানে প্রেসিডেন্সি কলেজ ) ভর্তি হন। তিনি যথেষ্ট মেধাবী ছাত্র ছিলেন। তাই খুব তাড়াতাড়িই তিনি কলেজের অধ্যক্ষ ডি এল রিচার্ডসনের প্রিয় ছাত্র হয়ে ওঠেন। রিচার্ডসন মধুসূদনের মনে কাব্য প্রীতির বীজ রোপন করেছিলেন। ওই কলেজেরই প্রাক্তন অধ্যাপক ডিরোজিওর স্বদেশ অনুরাগের স্মৃতিও তাঁকে বিশেষভাবে উদ্বুদ্ধ করেছিলো। সেই সময় তার সহপাঠী ছিলেন ভূদেব মুখোপাধ্যায়, রাজনারায়ণ বসু, গৌর দাস বসাক, প্যারীচরণ সরকার প্রমুখ নবজাগরণের বিশিষ্ট পথিকৃত বৃন্দ। মধুসূদন মাত্র আঠেরো বছর বয়সেই মহাকবি হওয়ার ও বিলাতে যাওয়ার উচ্চাশা মনে গেঁথে নিয়েছিলেন।

১৮৪৩ খ্রিস্টাব্দে রেফারেন্ড কৃষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়ের কাছে তিনি খ্রিস্ট ধর্ম গ্রহণের ইচ্ছা প্রকাশ করেন। তারপর সেই বছরই ৯ই ফেব্রুয়ারী তিনি মিশণ রোতে অবস্থিত ওল্ড মিশন চার্চ এ খ্রিস্ট ধর্ম গ্রহণ করেন। তাকে দীক্ষিত করেছিলেন পাদ্রী ডিলট্রি এবং তিনি তার মাইকেল নামকরণ করেন। এবং তিনি পরিচিত হন মাইকেল মধুসূদন দত্ত নামে। তার এই ধর্মান্তর সমাজে আলোড়ন সৃষ্টি করেছিলো। তাঁর পিতা রাজনারায়ণ তাকে ত্যাজ্যপুত্র ঘোষণা করেন। খ্রিস্টধর্ম গ্রহণের পর মধুসূদন শিবপুরের বিশপস কলেজে পড়াশোনা চালিয়ে যান। এখানেই তিনি গ্রিক,লাতিন, সংস্কৃত ইত্যাদি ভাষা শিক্ষা করেছিলেন। বিশপস কলেজেই কয়েকজন মাদ্রাজি ছাত্রের সঙ্গে মধুসূদনের বন্ধুত্ব হয়েছিল। রিশপস কলেজের পাঠ শেষ করে যখন কলকাতায় চাকরির চেষ্টা করে তিনি বিফল হন তখন সেই মাদ্রাজি বন্ধুদের সাথে ভাগ্যান্বেষণে মধুসূদন মাদ্রাজে চলে যান। শোনা যায় আত্মীয়-স্বজনের অজ্ঞাতুসারে নিজের পাঠ্যপুস্তক বিক্রি করে সেই টাকায় তিনি মাদ্রাজে চলে যান। শুরু হয় মধুসূদনের কঠিন জীবন সংগ্রাম।

তবে মধুসূদন মাদ্রাজে ও বিশেষ সুবিধা করে উঠতে পারেননি। তিনি স্থানীয় খ্রিষ্টান ও ইংরেজদের সহায়তায় একটি স্কুলে ইংরেজি শিক্ষকের চাকরি পান। তবে বেতন ছিল অতি সামান্য তাই ব্যয় সংকুলান হোতো না তার। ঠিক এই সময়েই তিনি ইংরেজি পত্রপত্রিকায় লিখতে শুরু করেন। মাদ্রাজ ক্রনিকল পত্রিকায় ছদ্মনামে তার কবিতার প্রকাশিত হতে থাকে। কিন্তু অর্থভাবে অচিরেই সেই পত্রিকাটিকে বন্ধ করে দিতে বাধ্য হন তিনি। এই নিদারুণ অর্থ কষ্টের মধ্যেই তিনি দ্য ক্যাপটিভ লেডি নামে তার প্রথম কাব্যটি রচনা করেন। কবি এবং দক্ষ ইংরেজি লেখক হিসাবে তার সুনাম ছড়িয়ে পড়ে। তিনি বাংলা ভাষায় সনেট এবং অমিত্রাক্ষর ছন্দের প্রবর্তক তিনি বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসে মহাকবি বিশেষনে আজও দীপ্তমান। বাংলা সাহিত্যে এভাবেই নবজাগরণ বা রেনেসাঁর পুনদা হয়ে ওঠেন মাইকেল মধুসূদন দত্ত।

হিন্দু কলেজের অধ্যয়নের সময়ই মধুসূদনের প্রতিভার বিকাশ ঘটে।১৮৩৪ খ্রিস্টাব্দে তিনি কলেজের পুরস্কার বিতরণী অনুষ্ঠানে ইংরেজি নাট্য বিষয়ক প্রস্তাব আবৃত্তি করে উপস্থিত সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করেন।।

সেই সময় তার সহপাঠী ছিলেন ভূদেব মুখোপাধ্যায়, রাজেন্দ্রলাল মিত্র, রাজনারায়ণ বসু, গৌরদাস বসাক প্রমুখ যারা পরবর্তী সময়ে স্বস্ব ক্ষেত্রে প্রতিষ্ঠা লাভ করেছিলেন এবং এরাও বাংলায় নবজাগরণের বাহক হিসেবেই স্বনাম খ্যাত। তাঁদের মধ্যে মধুসূদন উজ্জ্বলতম জ্যোতিষ্ক হিসেবে আত্মপ্রকাশ করেন। কলেজের পরীক্ষায় তিনি বরাবর স্বর্ণপদক পেতেন। কলেজে ছাত্র অবস্থায় নারী শিক্ষা বিষয়ে প্রবন্ধ রচনা করে তিনি স্বর্ণপদক লাভ করেন। কলেজে ছাত্র অবস্থায় তিনি কাব্য চর্চা শুরু করেন এবং তখন তার কবিতা জ্ঞানান্বেষণ, বেঙ্গল স্পেক্টেটার, লিটারেরি ব্লসম কমেট প্রভৃতি পত্রিকায় প্রকাশিত হতো।

আর তখন থেকেই তিনি বিদেশ যাওয়ার স্বপ্ন দেখতেন এবং তাঁর ধারণা ছিল বিলেতে যেতে পারলেই বড় কবি হওয়া সম্ভব। তাই পিতা তার বিবাহ ঠিক করলে খ্রিস্ট ধর্ম গ্রহণ করেন এবং সেই সময় থেকে তিনি নামের পূর্বে মাইকেল শব্দটি যুক্ত করেন। কিন্তু হিন্দু কলেজে খ্রিস্টানদের অর্ধন নিষিদ্ধ থাকায় তাকে কলেজ ত্যাগ করে বিশপস কলেজে ভর্তি হতে হয়। বিশপস কলেজ থেকে অধ্যায়ন সমাপ্ত করে তিনি মাদ্রাজে গমন করেন। মাদ্রাজ অবস্থানকালী তাঁর Timothy Pen Poem ছদ্মনামে দ্যা কেপটিভ লেডি এবং ভিশনস অফ দা পাস্ট প্রকাশিত হয়। ও হিন্দি এটার সঙ্গে তার প্রথম ও দ্বিতীয় বিবাহ এই মাদ্রাজেই সংঘটিত হয়। মাদ্রাজে বসেই তিনি হিব্রু, ফরাসি,জার্মান, ইতালিয়ান,তামিল ও তেলেগু ভাষা শিক্ষা করেন। ইতিমধ্যে মধুসূদনের পিতা-মাতা দুজনেরই মৃত্যু হয়। পিতার মৃত্যুর সংবাদ পেয়ে তিনি দ্বিতীয় স্ত্রী কেন্দ্রীয় তাকে নিয়ে১৮৫৬ খ্রিস্টাব্দের ফেব্রুয়ারি মাসে কলকাতা আসেন। সেখানে প্রথমে তিনি পুলিশ কোর্টের কেরানি এবং পরে দোভাষীর কাজ করেন। এ সময় বিভিন্ন পত্রপত্রিকায় প্রবন্ধ লিখে তিনি প্রচুর অর্থোপার্জন করেন। তার বন্ধুবান্ধবরা এ সময় তাকে বাংলা ভাষায় সাহিত্য চর্চা করতে অনুরোধ করেন। তিনি নিজেও বিলের থেকে ব্যর্থ হয়ে ফিরে আসার পর ভেতর থেকে এইরকমই একটি তাগিদ অনুভব করেন। পন্ডিত রামনারায়ণ তর্ক রত্নের রত্নাবলী নাটকটি তিনি ইংরেজিতে অনুবাদ করতে গিয়ে বাংলা নাট্য সাহিত্যে উপযুক্ত নাটকের অভাব অনুভব করেন এবং বাংলা নাটক রচনার সংকল্প গ্রহণ করেন। এই সূত্রেই তিনি পাইকপাড়ার রাজাদের বেলগাছিয়া থিয়েটারের সাথে জড়িয়ে পড়েন। এমনই এক পরিস্থিতিতে নাট্যকার হিসেবেই মধুসূদনের বাংলা সাহিত্যাঙ্গনে পদার্পণ ঘটে। তিনি মহাভারতের দেবযানী-যজাতি কাহিনী অবলম্বনে ১৮৫৮ খ্রিস্টাব্দে পাশ্চাত্য রীতিতে রচনা করেন শর্মিষ্ঠা নাটক এবং এই একই অর্থে মধুসূদন বাংলা সাহিত্যে নাটকের নবজাগরণের দিশারী। পরের বছর সমসাময়িক সমাজকে ব্যঙ্গ করে তিনি রচনা করেন দুটি প্রহসন ‘একেই কি বলে সভ্যতা’ ও ‘বুড়ো শালিকের ঘাড়ের রো’। যা আজকের দিনেও সমানভাবে গ্রহণযোগ্য। প্রথমটিতে তিনি ইংরেজি শিক্ষিত ইয়ং বেঙ্গলিদের মাদকাসক্তি, উশৃংখলতা ও অনাচারকে কটাক্ষ করেন এবং দ্বিতীয়টিতে রক্ষণশীল হিন্দু সমাজের আচার সর্বস্ব সমাজ পতিদের গোপন লম্পট্য তুলে ধরেন। এই ক্ষেত্রে মধুসূদন প্রতীক্ষিতের ভূমিকা পালন করেন। এই প্রহসন দুটির কাহিনী, সংলাপ ও চরিত্রের বিচারে আজও অতুলনীয়। মধুসূদনের কৃতিত্ব এখানেই যে তিনি যা কিছু রচনা করেছেন তাতেই নতুনত্ব এনেছেন। তিনি প্রথম পাশ্চাত্য সাহিত্যের আদর্শ বাংলা সাহিত্যে সার্থকভাবে প্রয়োগ করেন। তখনকার বাংলা সাহিত্যে রচনার শৈলীগত এবং বিষয় ভাবনা গত যে আড়ষ্টতা ছিল মধুসূদনটা অসাধারণ প্রতিভা ও দক্ষতা গুনে দূরীভূত করেন। ১৮ ৬০ খ্রিস্টাব্দে তিনি গ্রিক পুরাণ থেকে কাহিনী নিয়ে রচনা করেন পদ্মাবতী নাটক। এই নাটকেই তিনি পরীক্ষামূলকভাবে ইংরেজি কাব্যের অনুকরণে অমিত্রাক্ষর ছন্দ ব্যবহার করেন। বাংলা কাব্যে অমিত্রাক্ষর ছন্দের প্রচলন তিনিই করেন এবং এইভাবে তিনি বাংলা কাব্যকে ছন্দের বন্ধন থেকে মুক্তি দেন। বাংলা কাব্যে অমৃতাক্ষর ছন্দ ব্যবহারের এই সফলতা মধুসূদনকে ভীষণভাবে উৎসাহিত করে এবং এই ছন্দে ওই একই বছর তিনি তিলোত্তমা সম্ভব কাব্যটি রচনা করেন। পরের বছর ১৮৬১ খ্রিস্টাব্দে রামায়ণের কাহিনী নিয়ে সেই একই ছন্দে তিনি রচনা করেন মেঘনাদবধ কাব্য। এটি তার সর্বশ্রেষ্ঠ সৃষ্টি। এটি বাংলা ভাষায় রচিত প্রথম মৌলিক মহাকাব্য। এই কাব্যের মাধ্যমে তিনি বাংলা সাহিত্যে মহাকবির মর্যাদা লাভ করেন এবং আজও বাংলা সাহিত্যের নবজাগরণের বিষয় তিনি অমর হয়ে আছেন।

এই ভাবেই তার আবিষ্কৃত অমিত্রাক্ষর ছন্দ বাংলা সাহিত্যে প্রতিষ্ঠা লাভ করে। তিনি রামায়ণে বর্ণিত অধর্মাচারী, অত্যাচারী ও পাপী রাবণকে একজন দেশপ্রেমিক বীর যোদ্ধা ও বিশাল শক্তির আধার হিসেবে চিহ্নিত করে উনিশ শতকে বাঙালির নবজাগরণের শ্রেষ্ঠ কবির মর্যাদা লাভ করেন। এক্ষেত্রে তিনি ভারতবাসীর চিরাচরিত বিশ্বাসের মূলে আঘাত হেনে যে দৃষ্টান্ত স্থাপন করেন বাংলা সাহিত্যের নবজাগরণের গাথায় তা এক কথায় অতুলনীয়। মধুসূদনের কাব্যে এক ধরনের নারী বিদ্রোহের সুর লক্ষ্য করা যায়। তুমি তাঁর কাব্যের নায়িকাদের মধ্য দিয়ে যেন যুগ যুগ ধরে বঞ্চিত অবহেলিত আত্ম সুখ-দুঃখ প্রকাশে অনভ্যস্ত ও ভীত ভারতীয় নারীরা হঠাৎ আত্ম সচেতন হয়ে জেগে ওঠে। তারা পুরুষের কাছে নিজেদের ভালো-মন্দ সুখ-দুঃখ ও কামনা বাসনা প্রকাশে হয়ে ওঠে প্রতিবাদী। তাঁর বীরাঙ্গনা পত্র কাব্যের নায়িকাদের দিকে তাকালে এ কথার সত্যতা উপলব্ধ হয়। নারী চরিত্রে এরকম দৃঢ়তার প্রকাশ বাংলা সাহিত্যে মধুসূদনের আগে আর কারো রচনায় দেখা যায় না। মধুসূদনের এসময়ের অপর দুটি রচনা হোলো কৃষ্ণকুমারী ও ব্রজাঙ্গনা। প্রথমটি রাজপুত উপাখ্যান অবলম্বনে একটি বিয়োগান্ত নাটক এবং দ্বিতীয়টি রাধা কৃষ্ণ বিষয়ক গীতিকাব্য। এই পড়বে তিনি দীনবন্ধু মিত্রের নীলদর্পণ নাটকটি ইংরেজিতে অনুবাদ করেন। তিনি কিছুদিন হিন্দু প্যাট্রিয়ট পত্রিকাটি সম্পাদনাও করেন।

১৮৬২ খ্রিস্টাব্দের ৯ই জুন মধুসূদন ব্যারিস্টারি পড়ার উদ্দেশ্যে বিলেত গমন করেন এবং গ্রেজ ইন এ যোগদান করেন। সেখান থেকে তিনি ১৮৬৩ খ্রিস্টাব্দে প্যারিস হয়ে ভার্সাই নগরীতে যান এবং সেখানে তিনি প্রায় দু’বছর ছিলেন। ভাষায় কি অবস্থানকালীন তার জীবনে দুটো গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা ঘটে। এখানে বসেই তিনি ইতালীয় কবি পেত্রাকের অনুকরণে বাংলায় সনেট লিখতে শুরু করেন বাংলা ভাষায় সেটি হল এক বিস্ময়কর সৃষ্টি। কারণ এর আগে বাংলা ভাষায় সনেটের প্রচলন ছিলো না। আর তারপরই তিনি যেন মাতৃভূমি ও মাতৃভাষাকে নতুনভাবে এবং একান্ত আপন করে দেখতে ও বুঝতে পারেন। যার চমৎকার প্রকাশ ঘটেছে তার ‘বঙ্গভাষা’ ও 'কপোতাক্ষ নদ’এইসব সনেট ধর্মী কবিতার মাধ্যমে। তার এই সনেট গুলি ১৮৬৬ খ্রিস্টাব্দে চতুর্দশপদী কবিতাবলী নামে প্রকাশিত হয়। ভার্সাই নগরীতে দু'বছর থাকার পর তিনি ১৮৬৫ খ্রিস্টাব্দে আবার ইংল্যান্ডে যান ও ১৮৬৬ খ্রিস্টাব্দে গ্রেজ ইন থেকে ব্যারিস্টারি পাস করেন। ১৮৬৭ খ্রিস্টাব্দের ৫ই জানুয়ারী দেশে ফিরে তিনি কলকাতা হাইকোর্টে আইন ব্যবসায় যোগদান করেছিলেন। কিন্তু ওকালতিতে সুবিধে করতে না পারার দরুণ ১৮৭০ খ্রিস্টাব্দের জুন মাসে মাসিক এক হাজার টাকা বেতনে হাইকোর্টের অনুবাদ বিভাগে যোগাযোগ করেন। দু'বছর পর এ চাকরি ছেড়ে তিনি আবারও আইন ব্যবসা শুরু করেন। এবার তিনি সাফল্যের মুখ দেখতে পান। অমিতব্যয়িতার কারণে তিনি বিনগ্রস্ত হয়ে পড়েন। এই অমিতাভ ব্যায়িতা ছিল তার স্বভাবগত বৈশিষ্ট্য। এই একই কারণে তিনি বিলেতে অবস্থানকালেও বিপদগ্রস্ত হয়েছিলেন এবং পন্ডিত ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের আনুকূল্যে সেবার উদ্ধার পান। জীবনের এই টানা পূরণের মধ্য দিয়েও মধুসূদন তার কাব্য এবং সাহিত্য চর্চা অব্যাহত রাখেন। হোমারের ইলিয়াড অবলম্বনে ১৮৭১ সালে তিনি রচনা করেন হেক্টরবধ। তার সর্বশেষ রচনা হোলো মায়াকানন নাটক। বাংলা ভাষায় তাঁর বারোটি গ্রন্থ এবং ইংরেজি ভাষায় প্রকাশিত পাঁচটি গ্রন্থ আছে।

মধুসূদন ছিলেন বাংলা সাহিত্যের একজন যুবক প্রবর্তক কবি। তিনি তার কাব্য এবং সাহিত্যে বিষয় সংগ্রহ করেছিলেন সংস্কৃত মহাকাব্য ও পুরাণ থেকে। পাশ্চাত্য সাহিত্যের আদর্শ অনুযায়ী সমসাময়িক ইংরেজি শিক্ষিত বাঙালির জীবন দর্শন ও রুচির উপযোগী করে তিনি তা কাব্যে রূপায়িত করেন এবং তার মধ্য দিয়েই বাংলা সাহিত্যে এক নবজাগরণ বা নবযুগের ধারার সূচনা হয়। তাই উনিশ শতকের বাঙালির নবজাগরণের অন্যতম পথিকৃৎ ছিলেন মাইকেল মধুসূদন দত্ত। যিনি তার অনন্য সাধারণ প্রতিভার সাহচর্যে বাংলা ভাষার অন্তর্নিহিত শক্তি আবিষ্কার করে এই ভাষা ও সাহিত্যের যে উৎকর্ষ সাধন তিনি করেন এরই ফলস্বরূপ তিনি বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসে আজও অমর হয়ে আছেন। সেই কারণেই তিনি বাংলা সাহিত্যে মধু কবি নামে এক উজ্জ্বল জ্যোতিষ্ক হয়ে ভাস্বর হয়ে আছেন।

তবে বাংলার এই মহান প্রতিভার শেষ জীবন অত্যন্ত দুঃখ দারিদ্রের মধ্যে অতিবাহিত হয়েছে। ঋণেরদায় অর্থাভাব, অসুস্থতা, চিকিৎসাহীনতা ইত্যাদি কারণে তার জীবন হয়ে উঠেছিলো দুর্বিসহ। শেষ জীবনে তিনি উত্তরপাড়ার জমিদারদের লাইব্রেরি ঘরে বসবাস করতেন।। কি হোম থিয়েটার মৃত্যুর ঠিক তিনদিন পরে ১৮ ৭৬ খ্রিস্টাব্দের ২৯শে জুন বাংলার এই মহাকবি ক পদ্ধতি অবস্থায় জেনারেল হাসপাতালে শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন।

বাংলা সাহিত্য জগতের সেই মহাকবির মর্মস্পর্শী কবিতার কয়েকটি লাইন দিয়ে এই প্রবন্ধের ইতি টানছি।

“দাড়াও পথিকবর, জন্ম যদি তব বঙ্গে!

তিষ্ঠ ক্ষণকাল! এ সমাধিস্থলে

(জননীর কোলে শিশু লভয়ে যেমতি বিরাম।)

মহীর পদে মহানিদ্রাবৃত দত্ত কুলোদ্ভব কবি শ্রী মধুসূদন!

যশোরে সাগরদাঁড়ি কপোতাক্ষ তীরে জন্মভূমি, জন্মদাতা

দত্ত মহামতি।”