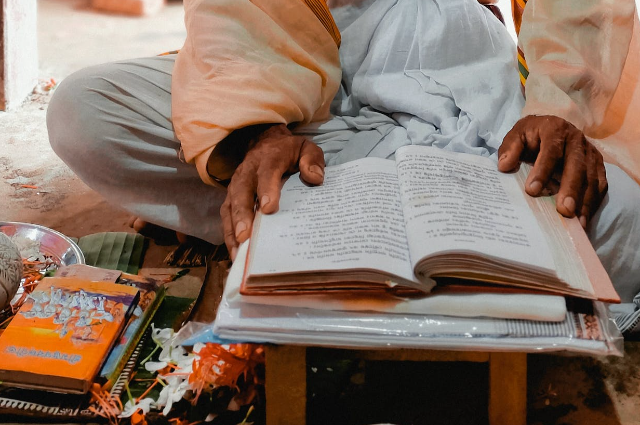

Photo by Dollar Gill on Unsplash

हमारा देश हिन्दी भाषी ,संस्कृत से उत्पन्न विविध भाषाओं का देश है। हमारी भाषा अंग्रेजी लहजे की भाषा नहीं है और न ही लिपि कहीं भी अंग्रेजी की तरह है। खड़ी बोली हो या अन्य क्षेत्रीय भाषाएं यहाँ पर हिन्दी की तरह ही थोड़े बहुत हेर-फेर के साथ भाषाओं का विकास हुआ है, जिनमें अवधी, भोजपुरी, मराठी, पंजाबी, बुंदेलखंडी, ब्रजभाषा आदि.. हैं।

दक्षिण भारतीय भाषाएं यद्यपि अलग हटकर हैं पर वे भी अंग्रेजी से मेल नहीं खाती हैं। वैदिक युग में हमारे धर्म ग्रंथों की रचना संस्कृत में हुई है। हमारे देश के उत्तर भारत के लोग चाहते हैं कि हिंदी भाषा ही हमारे काम-काज की भाषा होनी चाहिए, क्योंकि यह हमें विरासत में मिली है और संस्कृत से ही निस्रत है। यह हमारे भारतीय होने की पहचान है,हमारा गौरव है। हमारे सभी धर्म ग्रंथ या तो संस्कृत में हैं या फिर वे हिंदी में हैं,अतः हम भारतीयों का दायित्व है कि हम अपनी इस पहचान को बनाए रखने में सहायक बनें। इसके लिए भारत सरकार ने बहुत से प्रयास किए हैं। राज्यों में हिंदी संस्थान के माध्यम से अहिंदी भाषी क्षेत्रों में हिंदी ज्ञान दिया जा रहा है और उत्कृष्ट साहित्य भी यहाँ उपलब्ध है। जहाँ पर हिंदी सिखाने के लिए ऐसे संस्थान नहीं हैं,वहाँ से हिंदी भाषी क्षेत्र में आकर विविध प्रांतों के विद्यार्थी हिंदी सीखते हैं और अपने क्षेत्र में जाकर हिंदी के ज्ञानवर्धन का कार्य करते हैं। अहिंदी भाषी राज्यों का उनका समृद्ध साहित्य है। समस्त आर्यावर्त की संस्कृति साहित्य को समझने के लिए एक बहुसंख्यक बोली जाने वाली भाषा का आम जन को जानना आवश्यक हो जाता है। क्यों कि आज का युग आवागमन और एक दूसरे पर निर्भरता का है।

कह सकते हैं कि हिंदी भाषा भारत में सर्वमान्य समझी जाने वाली भाषा बन गयी है। कश्मीर से कन्याकुमारी तक हम इसमें वार्तालाप कर सकते हैं। अन्य भाषी राज्यों के साहित्य का हिंदी में अनुवाद होने से यह एक समृद्ध भाषा बनती जा रही है। जिससे हिंदी साहित्य का भी अन्य भाषाओं में अनुवाद हुआ है। आज एक राज्य दूसरे राज्य के करीब आए हैं और अपने व्यावसायिक, कलात्मक, धार्मिक आयोजनों के माध्यम से सम्पूर्ण मानवता को एक सूत्र में पिरोने का कार्य कर रहे हैं। इस कारण हर राज्य में दूसरे स्थान का भोजन, गीत-संगीत, त्योहार आदि अपनाने की परम्परा विकसित हो रही है।

छठ मात्र बिहार का त्योहार नहीं है अब, लोहड़ी, पोंगल,दिवाली,होली ,ईद सभी लोग हर क्षेत्र में मना रहे हैं।

क्या है "वसुधैव कुटुम्बकम"

- वसुधा - पृथ्वी,

- एव - ही,

- कुटुम्ब - परिवार

अर्थ: सम्पूर्ण धरती ही परिवार है।

भावार्थ: जिस प्रकार मनुष्य अपने परिवार में द्वेष रहित आचरण करता है ठीक उसी प्रकार जगत के संपूर्ण मानवों के साथ वैसा ही आचरण करना चाहिए।

इस विचार को समस्त विश्व तक पहुँचाने के लिए हमारी सरकार विदेशी धरती पर भी हिंदी का प्रचार प्रसार करने में संलग्न है। साहित्य की भूमिका भी इसमें अहम है। क्यों कि यह हमारी भाषा में हैं और इसी के माध्यम से अपने विचार दूसरों तक पहुँचा सकते हैं। तब प्रश्न यह उठता है कि क्या विदेश में साहित्य हिंदी भाषा के माध्यम से प्रचलित हो सकता है ? इसके लिए आवश्यक है कि वह विद्वान जो साहित्य में अभिरुचि रखते हैं, उन्हें मूल रूप में भी पुस्तकें पढ़ने को मिलें और वे अपनी भाषा में उन्हें अनूदित भी कर सकें।

हिन्दी हमारे देश की भाषा कैसे है,,आइए इसका इतिहास नीचे लिखे विवरण से देखते हैं -(गूगल आलेख से)

"सम्पूर्ण भारत में मिले शिलालेखों एवं ताम्रपत्रों के अध्ययन से यह निष्कर्ष निकलता है कि आठवीं शताब्दी ईसापूर्व तक संस्कृत आर्यों की सामान्य बोलचाल की भाषा होने के साथ-साथ साहित्य लेखन की भाषा भी थी। कालांतर में दूसरी शताब्दी ईसापूर्व में यह भाषा देश में पाली और विदेश में अरबी एवं फारसी में परिवर्तित हो गयी। तीसरी शताब्दी ईसापूर्व तक आते-आते पाली भाषा से अपभ्रंश भाषा प्राकृत का जन्म हुआ। हिंदी साहित्य का उद्भव इसी प्राकृत भाषा से हुआ है। यह सिंधु के उस पार फारस में हिंदवी नाम से जानी जाने लगी। वस्तुतः हिंदवी शब्द की उत्पत्ति सिंधी भाषा से हुई है क्योंकि फारसी लोग 'स' को 'ह' उच्चारित करते थे। यही हिंदवी शब्द बाद में हिंदी हो गया।"( डाक्टर विदुषी शर्मा )

अतः भारत की सभी भाषाओं का का जन्म प्राकृत भाषा या हिंदवी से हुआ है । इसीलिए हिंदी में दक्षिण एशियाई,अरबी ,फारसी और मूल तत्सम शब्द बहुतायत में मिलते हैं।

हिंदी अपने देश में बहुसंख्यक समुदाय द्वारा बोली तो जाती है। पर स्थिति दुविधामय है ? इसका मुख्य कारण है क्षेत्रवाद। साथ ही अहम की भावना। भारत बहु-भाषी देश है और लोग अपनी भाषा से बहुत प्यार करते हैं और वही उनकी अभिव्यक्ति का माध्यम भी है। साथ ही हिन्दी को अपनाने से उन्हें अपनी पहचान खोने का डर भी लगता है।

जिस तरह कोई कर्मचारी अपने घर के बुजुर्ग का आदर उतना नहीं करता जितना एक फर्म के मालिक का, जिसमें वह काम करता है। उसी तरह से अधिकांश जनमानस अब अंग्रेजी में काम करने के लिए तैयार है और हिंदी में कम । इसका मुख्य कारण भी है , हमारे देश में अभी विविध संस्थानों में अंग्रेजी में ही काम करने की व्यवस्था है। फिर भी एक सूत्र में बांधने के लिए हिंदी भाषा को अपनाने की बात कही जाती है और उसे अपनाने भी लगे हैं लोग।

वैश्विक धरातल पर वसुधैव कुटुम्बकम की पहुँच के बहुत से माध्यम हो सकते हैं।

- भाषा

- धर्म

- राजनीति

- व्यापार

- साहित्य

वैश्विक धरातल पर "वसुधैव कुटुम्बकम" की अवधारणा को प्रचारित करने हेतु अपनी ही भाषा की जरूरत है । क्योंकि हमारे धर्म ग्रंथ संस्कृत में हैं या हिंदी में। हमारा समृद्ध साहित्य रामचरित मानस हिंदी में ही है। महाभारत और उपनिषद भी हिन्दी में अनुवादित हो गये हैं। विदेशी धरती पर इनकी महत्ता बताने के लिए वहाँ किसी एक भाषा को ही प्राथमिकता देनी होगी , जिससे यह पहचान बन सके कि यह भारत की भाषा है। इसके लिए आवश्यक यह है कि हमारे ग्रंथों और विविध भाषा-भाषी क्षेत्र के साहित्य का सभी विदेशी भाषाओं में अनुवाद किया जाए। हमने पिछली सदी में देखा है कि रूसी भाषा के साहित्य का हिंदी में अनुवाद किया गया था। जिससे हमारे देश में रूस के बारे में बहुत सहजता से मालूम हुआ। मक्सिम गोर्की को आम जनता ने पढ़ा और जाना। लेनिन,स्तालिन,रूस की क्रांति, साम्यवाद , मार्क्सवाद से जितना रूबरू हम हुए थे ,उसका प्रभाव भी जनमानस पर स्पष्ट दिखाई देने लगा था। भारत में कम्यूनिज्म की उपज रूसी साहित्य को ही माना जा सकता है। "विश्व के सभी मजदूरो एक हो जाओ" का नारा वहीं से शुरु हुआ। लेकिन हर विचारधारा का अभ्युदय और विलुप्तप्राय होते जाना समय और प्रकृति का नियम है।

उसके बाद शुरू हो गया है पूंजीवाद, उपभोक्तावाद जो कि पश्चिमी देशों की देन है । ठंड होने के कारण वहाँ खाद्यान्न उत्पादन की संभावनाएं बहुत कम थीं। अतः वह मुख्य रूप से टेक्नोलॉजी और उपयोगी सामान बेच कर अपनी जीविका के लिए व्यापार करने लगे । कच्चा माल बाहर से मंगा कर दैनिक जरूरत का सामान बना कर बेचना उनके लिए सुगम था। हथियार बेचना भी उनका मुख्य व्यवसाय है । शक्ति संतुलन के नाम पर आज पूरा यद्यपि विश्व शांति की बात तो करता हैं , लेकिन देशों की सुरक्षा के लिए इनका निर्माण भी चल रहा है । कोई खरीददार है तो कोई विक्रेता। कहा जा सकता है कि अपने सामान को बेचने के लिए सभी देश अन्य देशों में अपने बाजार तलाश कर रहे हैं । "समस्त भूमि चरवाहों की"। उक्ति में भी "वसुधैव कुटुम्बकम" की छाप कहीं न कहीं दिखाई पड़ती ही है।

हजारों साल पहले सम्पूर्ण विश्व चरवाहों का समाज ही कहा जा सकता है। चरवाहे हमेशा एक स्थान से दूसरे स्थान पर भ्रमण करते हुए मौसम के अनुकूल अपने डेरे चाहे जहाँ डाल कर रुकते थे और आगे बढ़ जाते थे। उनके साथ ही भाषा, किंवदंतियां, संस्कृति, कहानियां, संगीत, वाद्ययंत्र,भोजन ,भोजन पकाने की पद्धतियां भी प्रचलित होती थीं। "वसुधैव कुटुम्बकम" की भावना यहाँ भी परिलक्षित होती है।

बंजारा समाज जो राजदरबारों के लिए पहले हथियार बनाया करते थे । आज लोहे का सामान बना कर बेचते हैं। ये भी संस्कृतियों के संवाहक रहे हैं। रात में इनके डेरे पर बहुत सी कहानियां और परम्परागत गीत गाये जाते हैं , जिनसे इतिहास इनके साथ-साथ चलता है। जहाँ पर ये रुकते हैं,वहाँ की भाषा में बातें करना भी सीख जाते हैं। ये व्यापार भी करते हैं। पहले ये हींग ,रंग ,जड़ी बूटियां, लोहे के सामान आदि घरों में बेचकर स्थानीय लोगों से मेलजोल करके अपने जीवन की छाप छोड़ते हैं और उस क्षेत्र की खूबियां, कमियां साथ लेकर आगे बढ़ जाते हैं। हमारे समाज में लखटकिया बंजारे की कहानी के माध्यम से घर के बड़े लोग इनके जीवनवृत को पीढ़ी दर पीढ़ी आगे बढ़ाते रहते थे।

हजारों वर्ष पहले हमारे धर्म ग्रंथों में जब सम्पूर्ण धरती ही परिवार है। लिखा गया था।

उस समय भी समाज यायावर प्रकृति का ही था। कुछ लोग आध्यात्मिक साधना हेतु एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाकर करते थे और फिर दूसरे स्थान पर चलते जाते थे। जैसे पानी आगे की यात्रा करता जाता है। वह कभी लौटता नहीं है। वैसे ही मनुष्य भी जीवन जीते थे। जहाँ जीवन के अनुकूल परिस्थितियां होती थीं। वहीं पर अपने घर मिट्टी -पेड़ों की टहनियों आदि से बना कर रहने लगते। जमीन बेचने खरीदने का काम बहुत बाद में शुरू हुआ है। व्यक्ति को कहीं पर रहने के लिए जमीन क्रय करने की जरूरत नहीं थी। यही भावना आगे चलकर उपनिवेश काल में हमें देखने को मिलती है। कोलम्बस हों या वास्कोडिगामा अपनी नाव ,जहाजी बेड़े लेकर दूसरे देशों में पहुँचे और अपनी जड़ें वहाँ जमायीं। सात समुंदर पार की कहानियां हमारे यहाँ भी बहुत प्रचलित रही हैं।

व्यापार ने भी "वसुधैव कुटुम्बकम" को पुष्पित पल्लवित किया है। आज चीन हर छोटी-बड़ी वस्तु को बना कर हमारे बाजार में छाया हुआ है। जो व्यापारी हैं वे जनमानस की भौतिकवादी नब्ज को पहचानते हैं। स्वयं को विद्वान और प्रगतिशील की श्रेणी में बनाए रखने हेतु दूसरे देशों का साहित्य भी भारत में पहुँचता है और हमारा भी । हमारे वेद , रामायण देश से बाहर लोकप्रिय भी है। अंग्रेजों के समय अंग्रेजी का विस्तार हुआ। लोगों ने उनकी भाषा सीखी और उसमें काम किया। समस्त प्रशासनिक, न्यायिक कार्य इसी भाषा में होने लगा। हमारा संविधान भी उनकी ही भाषा में बना। उनसे पहले क्षेत्रीय आधार पर अपनी-अपनी भाषाओं में ही कार्य करते थे। आजादी के समय देश विविध रियासतों को मिलकर एकसूत्र में बंधा। तब पूरे देश में एक कानून के तहत सभी कार्य सम्पन्न होने लगे । परिणाम स्वरूप अंग्रेजी पढ़ना आवश्यक हो गया। आजादी के बाद भी वही कानून हमारी व्यवस्था पर कायम रहे तो अंग्रेजी सम्पर्क सूत्र की भाषा बनकर हमारे यहाँ अपनी उपस्थिति दर्ज कराती है। इसीलिए हमारे अंग्रेजी के लेखक जितनी जल्दी प्रसिद्धि पाते हैं उतने हिंदी के लेखक शायद ही बेस्ट सेलर की श्रेणी में आते हों। धीरे धीरे स्थितियां बदल रही हैं। फिर भी इस बात से इंकार नहीं किया जा सकता है कि हिंदी हमारी आम और खास की भाषा है। भारत में विदेशी साहित्य जब यहाँ की जमीं पर जड़ें जमाने लगा तो विकास के लिए व्यापार में तरक्की को , मानव की स्वतंत्रता , विचारों की अभिव्यक्ति, श्रम की महत्ता, जातीय-नस्लीय भेदभाव को मिटाना महत्वपूर्ण माना जाने लगा है। इन्हीं विचारों के परिणाम स्वरूप भारतवंशियों ने भी बाहर की राजनीति में अपनी धाक जमाना शुरू कर दिया है।

ब्रिटेन में ऋषि सुनक जो आई टी कम्पनी इम्फोसिस के संस्थापक नारायण मूर्ति के दामाद हैं। बाबी जिंदल, निक्की हैली अमेरिका के विभिन्न राज्यों में गवर्नर रह चुके हैं। निक्की हैली राष्ट्रपति पद की उम्मीदवार भी हैं। कनाडा की संसद में भारतीय मूल के पंद्रह से अधिक सांसद हैं । उनमें से पाँच केंद्रीय मंत्रिमंडल में मंत्री हैं। अमेरिका की उपराष्ट्रपति कमला हैरिस है। दीपक चौपड़ा अंतरराष्ट्रीय ख्याति के लेखक और सेमीनार वक्ता हैं। कहा जा सकता है कि विश्व *"वसुधैव कुटुम्बकम* की ओर जा रहा है। हमारे देश के विशिष्ट उद्योगपति विदेशी भूमि पर अपना व्यवसाय और रिहायश को प्राथमिकता दें रहे हैं। भारत से प्रतिभाओं का पलायन इसी भावना का हिस्सा है। जॉब के लिए विदेश को तरजीह वहाँ की विशेषताएं ही आकर्षित करती हैं। यह क्रम वसुधैव कुटुम्बकम अवधारणा का हिस्सा कहा जा सकता है।

विदेशी भूमि पर जड़ें जमाते भारतीय अमेरिका,कनाडा, इंग्लैंड, आस्ट्रेलिया, जर्मनी में सबसे अधिक छात्र भारतीय मूल के हैं। इन पांचों देशों में भारतीय मूल के आईटी क्षेत्र में काम कर रहे हैं। सुंदर पिचाई अमेरिका में गूगल के हैड,सत्या नडेला आईबीएम के प्रमुख,ट्यूटर के पराग अग्रवाल रह चुके हैं। बिल गेट्स की माइक्रोसॉफ्ट कम्पनी में भी बड़े पदों पर भारतीय कार्य कर रहे हैं। विश्ववैंक के अध्यक्ष भारतीय मूल के अजय बंगा ,गीता गोपीनाथन अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष की उपाध्यक्ष हैं। सौम्या स्वामीनाथन विश्व स्वास्थ्य संगठन में उपाध्यक्ष जैसे मुख्य पदों पर कार्यरत हैं।

- क्रस्ट्रियन कंगालू त्रिनिदाद की प्रेसीडेंट हैं।

- डब्ल्यू राम करावन सिसली के प्रेसिडेंट हैं।

- इरफान अली गुआना के प्रेसिडेंट हैं।

- सी संतोखी सूरीनाम के प्रेसीडेंट हैं।

- पृथ्वीराज सिंह रूपन मारीशस के प्रेसिडेंट हैं।

- लियो बरादकर आयरलैंड के प्रेसिडेंट हैं।

- प्रवीन जगन्नाथ मारीशस के प्रधानमंत्री हैं।

- फिजी में कई बार भारतीय मूल के लोग प्रमुख पदों पर रह चुके हैं।

एक नज़र इस पहलू पर भी डालते हैं कि कितने भारतीय अब विदेशी धरती पर पहुँच गये हैं।

कनाडा की दस प्रतिशत आबादी भारतीय मूल की है। कतर जैसे मुस्लिम राष्ट्र में जिसकी कुल आबादी चार लाख से कम है, भारतीय मूल के कामगारों की संख्या छः लाख से अधिक है।( कुल विदेशी मूल की संख्या वहाँ की जनसंख्या लगभग छः गुनी यानी पच्चीस लाख से अधिक है)

चालीस लाख लोग अमेरिका में भारतीय मूल के लोग हैं। यूएई में पैंतीस लाख ,सऊदी अरेबिया में पच्चीस लाख, चौंतीस देशों में भारतीय मूल के लोग राष्ट्राध्यक्ष रह चुके हैं। गूगल से साभार उपर्युक्त जानकारी गूगल सर्च से साभार ली गयी है।

भाषा,समाज, साहित्य और संस्कृति विचारकों, विश्लेषकों, समाजशास्त्रियों के अनुसार व्यक्ति सामाजिक प्राणी होता है। जब समाज प्रगति करता है और स्वस्थ जीवन- मूल्यों की स्थापना समाज में होने लगती है। परिणाम स्वरूप सौहार्द्र और आपसी तालमेल बढ़ जाता है। तभी समाज एकजुटता और परस्पर सहयोग के बंधनों में बंध जाता है। यही वह समय होता है,जब व्यक्ति अपने आप से हट कर दूसरों के हित की भावना से भर जाता है। यही वह भाव है,जब समाज में व्यक्ति स्वार्थ (निज हित) से ऊपर उठ कर परमार्थ (परहित) की ओर बढ़ता है।

यही भावनाएं इंसान के हृदय में संवेदनाओं को जन्म देती हैं और मनुष्य समाज में रहने वाले दूसरे व्यक्तियों के विषय में भी उसी प्रकार सहानुभूति और लगाव को महसूस करता है,जो वह अपने परिवार के लिए करता आया है। आगे बढ़कर यही भावनाएं "वसुधैव कुटुम्बकम" के रूप में परिलक्षित होती हैं। इसके लिए यह भी आवश्यक है कि हम अन्य के प्रति सहनशील हों, दूसरे धर्म, संस्कृति, साहित्य का सम्मान करें और सीखने , समझने की क्षमता विकसित करें। ग्राह्यता का भाव हमें विकसित बनाता है। पश्चिमी देशों में यह स्पष्ट रूप से परिलक्षित होता है। गीता के प्रचार-प्रसार हेतु स्वामी प्रभुपाद ने भगवान कृष्ण के जीवन दर्शन का प्रसार किया। शिकागो में स्वामी विवेकानंद का हृदय से स्वागत किया गया और वहाँ के जनमानस ने अपने ज्ञान के विस्तार को गति प्रदान की। इसका मतलब यह नहीं है कि वे अपने धर्म से विमुख हो गये। उसी प्रकार ज्ञान-विज्ञान के लिए जिजीविषा भारतीयों में भी प्रतिरोपित करनी होगी। समाज का विकास सामूहिक विकास होता है। अपनी ही प्रमुखता या श्रेष्ठता सिद्ध करने या सभी का मुखिया बनने का गुमान हमारी प्रगति में बाधक बन सकता है।

उत्कृष्ट साहित्य की पहचान यही है कि वह भाषा,जाति, संप्रदाय,देश ,काल, सीमाओं से परे हो। संकुचित मानसिकता से अवरोध पैदा हुए हैं।

साहित्य ही समाज को परस्पर भाईचारे और अपनत्व से जोड़ता है। जिससे व्यक्ति स्वयं को समाज का अभिन्न अंग मानकर समाज के हित को ही अपना हित मानता है।

राष्ट्रकवि मैथिलीशरण गुप्त की निम्न लिखित लाइनें विचारणीय हैं। जो साहित्य के व्यापक लक्ष्य को इंगित करती है:

“निज हेतु बरसता नहीं,व्योम से पानी।

हम हों समष्टि के लिए,व्यष्टि बलिदानी।”

अर्थात जिस प्रकार आकाश से बारिश का पानी अपने लिए नहीं बरसता,उसी प्रकार हमें भी व्यक्तिगत हित से हटकर समष्टिगत हितों के लिए जीना चाहिए। समाज में साहित्य का स्तर ऊँचा होगा , तब ही उच्चतर जीवन-मूल्य समाज में स्थापित होने लगते हैं और व्यक्ति का चिंतन व्यापक हो जाता है। समस्त विश्व अपना परिवार और सभी लोग अपने लगने लगते हैं। मानवीय संवेदना का स्तर ऊँचा उठने लगता है। व्यक्ति के हृदय में व्यापकता और विशालता आती है, तो उसका चिंतन भी विशाल और विशद हो जाता है। ज्यों-ज्यों व्यक्ति का चिंतन व्यापक होता है,उसके जीवन के संस्कारों में भी विशालता आती है और तब मानव की संस्कृति में भी उच्चता दिखाई देती है। यहाँ महात्मा गांधी के व्यक्तित्व का उदाहरण दिया जा सकता है। उनके हृदय की विशालता ने ही उन्हें अहिंसा का समर्थक बना दिया। उनके हृदय में अपने पराए का भेद ,जाति का भेद , ऊंच नीच का भेद समाप्त हो चुका था। जिसके कारण आज विश्व में उन्हें सम्मान मिला हुआ है।

साहित्य में समुच्चय का चिंतन उसे सर्वग्राही और व्यापक विस्तार देता है। जिससे उस देश की संस्कृति को भी व्यापकता मिलती है, जहाँ से ऐसा साहित्य अपनी यात्रा शुरू करता है। ऐसे सकारात्मक चिंतन से ही व्यक्ति, परिवार, समाज,देश और विश्व को स्थायित्व,प्रेम , सद्भावना, सन्मार्ग का संदेश प्राप्त होता है। एक अच्छा साहित्य व्यक्ति के चिंतन को परिमार्जित, सर्वहितकारी बनाता है।

"शिक्षा, प्रशिक्षण और सूचना का उद्देश्य मानव अधिकार की एक सार्वभौमिक संस्कृति का निर्माण करना है।" - (संयुक्त राष्ट्र विश्व कार्यक्रम)

विश्व पर साहित्य का प्रभाव बहुत बड़ा है। साहित्य में संस्कृति को आकार देने, विश्वदृष्टिकोण को प्रभावित करने और विभिन्न संस्कृतियों और पृष्ठभूमि के लोगों को जोड़ने की शक्ति है। साहित्य संचार, अभिव्यक्ति और विचारों को साझा करने के लिए एक उपकरण के रूप में कार्य करता है।"

प्रश्न उठता है कि हिंदी साहित्य को वैश्विक साहित्य कहा जा सकता है?

वैश्वीकरण के दौर में हिंदी वैश्विक परिदृश्य में अपना महत्त्वपूर्ण स्थान बना रही है। हिंदी भाषा में विस्तारीकरण के लिए समाहित करने और सामंजस्य स्थापित करने का गुण प्रमुखता से है। यह विदेशी भाषाओं के शब्दों को स्वयं में आत्मसात करने की क्षमता रखती है । इसका लचीलापन , समायोजन की स्वीकृति उसके विकास में सहयोगी सिद्ध हो रही है। हिंदी भाषा को बोलने-समझने वाले व्यक्तियों की संख्या भी अधिक है। जिससे यह संपर्क भाषा के तौर पर आसानी से स्थापित हो जाती है। उपभोक्तावादी संस्कृति ने भी हिंदी भाषा के प्रचार-प्रसार में काफी योगदान दिया है। बाजार के दृष्टिकोण से बहुराष्ट्रीय कंपनियाँ विज्ञापनों और बाजार की भाषा को समझने के लिए हिंदी की ओर बढ़ी हैं। यद्यपि यह व्यावसायिक हितार्थ ही है। फिर भी भाषाई प्रसार में इसकी अपनी मुख्य भूमिका है। हिंदुस्तान लीवर को बहुत कम लोग ही जानते होंगे कि यह एक विदेशी कम्पनी है। वसुधैव कुटुम्बकम की अवधारणा को विस्तार देने में इन व्यावसायिक केंद्रों की भूमिका को नकारा नहीं जा सकता है ।

वैश्विक फलक पर हिंदी और उसका साहित्य

वैश्विक फलक पर हिंदी भाषा का संप्रेषण मौखिक रुप के साथ-साथ लिखित साहित्य के रूप में भी होता है। इसका कारण है यहाँ रचित उत्तम साहित्य,अनुवाद गुणवत्ता। प्रवासी भारतीयों का योगदान भी भाषा को अन्तर्राष्ट्रीय स्तर तक पहुँचाने में महत्वपूर्ण कहा जा सकता है। जो अपने साथ अपनी भाषा, संस्कृति आचार-विचारों को भी लेकर गए और अपनी भाषा में ही साहित्य रचना कर इसे और समृद्ध बनाया है। थाईलैंड, हांगकांग, फिजी, सूरीनाम, मॉरिशस इत्यादि ऐसे देश हैं, जहाँ हिंदी भाषी प्रचुर मात्रा में उपस्थित हैं। विश्व के डेढ़ सौ से भी अधिक देशों में हिंदी के शिक्षण के लिए केंद्र खोले गए हैं जिस कारण हिंदी की व्यापकता दिन-प्रति-दिन बढ़ती जा रही है। साथ ही हिंदी साहित्य का प्रचार-प्रसार भी हो रहा है। हिंदी साहित्य की भक्तिकालीन अनुपम कृति ‘रामचरितमानस’ की लोकप्रियता विश्वभर में फैली हुई है।

सारांश

अंतरराष्ट्रीय स्तर पर हिंदी के प्रसार के लिए निश्चित रूप से बहुत काम हो रहा है। उसी प्रकार हमें अपने अहिंदी भाषी प्रदेश के लोगों को भी विश्वास में लेना होगा,तो हिंदी अवश्य ही पूरे भारत वर्ष में अपनायी जाएगी और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भी उसका सम्मान बढ़ेगा। साथ ही देश एक सूत्र में बंधा रहेगा।

सभी पहलुओं पर विचार कर के और उसके प्रचार प्रसार के लिए किए जाने वाले प्रयासों से विश्वास के साथ कहा जा सकता है कि धीरे-धीरे हिंदी अपने देश से बाहर विदेश की धरती पर भी फलेगी -फूलेगी। इसके साथ ही भारतीय साहित्य का भी प्रचार प्रसार होगा और हमारे ग्रंथों में वर्णित "सर्वे भवन्तु सुखिन सर्वे सन्तु निरामया " का संदेश पूरी दुनिया को राह दिखाएगा। विश्व में शांति और सौहार्द कायम होगा। क्यों कि जब सारा विश्व एक ही भावभूमि पर काम कर रहा होगा तो युद्ध किसके बीच होगा ? हमारे सैनिक,उसके सैनिक, हमारी जनता,उसकी जनता का भेद मिटने लगेगा । सब एक दूसरे की सुविधा और संप्रभुता का ख्याल रखेंगे। मानवाधिकारों का संरक्षण होगा । हथियारों के स्थान पर साहित्य प्रतिस्थापित होगा जहाँ मानवीय संदर्भ, उद्देश्य, उपादेयता के सही मायने शासनाध्यक्षों, धर्माधिकारियों और जनमानस को समझ आएंगे।