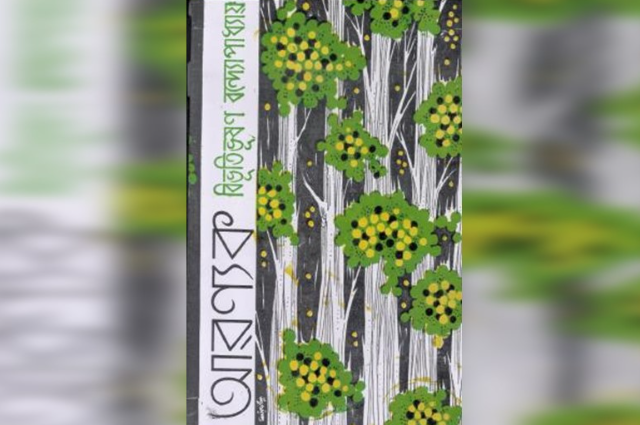

বাংলা সাহিত্যে 'আরন্যক' অনন্য। সম্পূর্ণ মৌলিক ও অভিনব সৃষ্টি।আরন্যক শুধু অরন্য বর্ননা নয়।তার সত্তারও পরিচয়।আদিম অরন্যপ্রকৃতি আর মাটির কাছাকাছি কিছু সহজ সরল মানুষ - দুইয়ে মিলে অরন্যসত্তার পূর্ণ পরিচয়।

১৯২৪ থেকে ১৯২৮ সাল পর্যন্ত বিহারের পূর্নিয়া ভাগলপুরের গহন জঙ্গলমহলে এক প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা লাভ করেছিলেন বিভূতিভূষণ।'স্মৃতির রেখা' থেকে জানতে পারি একটা কঠিন, শৌর্যপূর্ণ, গতিশীল,ব্রাত্যজীবনের ছবি আঁকতে চেয়েছিলেন তিনি।মানুষগুলির দারিদ্র্য আর সরলতা তাঁর সংবেদনশীল মনে গভীর দাগ কেটে যায়।উপলদ্ধির সেই সঞ্চয় থেকে অনেক পরে নিঃসৃত হয় 'আরন্যক' (১৯৩৭--১৯৩৯)।

বাংলা সাহিত্যের আসর তখন কল্লোল প্রগতিগোষ্ঠীর লেখকদের কোলাহলে পূর্ণ।একদিকে কাল মার্কসের আশ্বাসভরা সাম্যবাদ।অন্যদিকে,ফ্রয়েডের জটিল মনস্তাত্ত্বিক যৌনবাদ।এছাড়াও বিজ্ঞানের নানা তত্ব ও যন্ত্রবাদ সে সময়কার সাহিত্যে লক্ষনীয় বৈশিষ্ট্য হয়ে উঠেছিল।মূলতঃ কল্লোল যুগের আমদানি করা এই চিন্তা ধারার জটিল প্রতিক্রিয়াতেই বিভূতিভূষণের প্রকৃতি ও মানুষ আশ্রয়ী অদ্ভূত শান্তরঙের অভিব্যক্তি ঘটেছিল।যার প্রথম প্রকাশ আমরা দেখি 'পথের পাঁচালি'তে সেই অচেনা অথচ একান্ত বাস্তব জগতের কাহিনীকে তিনি আশ্চর্য শিল্পরূপ করেছিলেন।

তবু পথের পাঁচালির পটভূমি আমাদের অপরিচিত নয়। কিন্তু আরন্যক যেন অনেক দূরের পথ।এখানে বাংলাদেশ নেই। তার সামাজিক, পারিবারিক কোনো পরিচিত পরিবেশের চিহ্নমাত্র এখানে চোখে পড়েনা।দিকদিগন্তব্যাপী নির্জন অরন্য সমাদৃত এ এক সম্পূর্ণ অপরিচিত রহস্যনিবিড় যাযাবর জীবনপরিবেশ।

আরন্যক শাস্ত্র বলতে আমরা বুঝি উপনিষদকে। উপনিষদ শব্দের অর্থ রহস্যময়। বিভূতিভূষণ এই উপন্যাসে আমাদের জন্যে এক নতুন উপনিষদ রচনা করে গেছেন।অরন্য প্রকৃতিকে তিনি আধ্যাত্মিক অনুভূতির আধাররূপে চিত্রিত করেছেন।উপনিষদের ঋষির মতো তিনিও যেন সমস্ত পাঠককে আহ্বান করেছেন প্রকৃতির সেই নিবিড় ,শাশ্বত সৌন্দর্যের রহস্যরসে অবগাহন করার জন্যে।

আরন্যকের অরন্য পরিসর সংকীর্ণ বা সীমাবদ্ধ ভূখণ্ড নয়।প্রায় আট দশ হাজার বিঘে জুড়ে তার বিস্তৃতি।কোথাও উন্মুক্ত প্রান্তর ও তৃণভুমি।কোথাও কাশবন,ঝাউবন।কোথাও বা শুধুই ছড়ানো ছিটানো ঝোপঝাড় বনফুল।একদিকে সরস্বতী কুন্তীর তীরভূমির স্বপ্নসৌন্দর্য্যের মায়াকানন।অন্যত্র নানা বন্যজন্তু অধ্যুষিত জটিল ঘনসন্নিবিষ্ট অরন্যানী।আছে হ্রদ,নদী,টিলা,পাহাড়,চারণভূমি।মকাই বা চীনাদানার ছোট্ট ছোট্ট ক্ষেত।আর আছে বন কেটে আবাদ করা জমির ওপর ক্রোশের পর ক্রোশ বিছানো হলুদরঙা সর্ষেফুলের সুবর্ণ গালিচা।রূপবৈচিত্র্যের যেন আর অন্ত নেই।দেখে দেখে মনের আকাঙ্খা মেটে না।নয়নের তৃষা ঘোচে না।

আরন্যকের প্রকৃতি পল্লিলালিতা,মাধুর্যময়ী প্রকৃতি নয়।এ প্রকৃতি ঘরছাড়া উদাসীন প্রকৃতি।এর রূপ কখনও মন হুহু করা বৈরাগ্যের রূপ।কখনো ছায়াচ্ছন্ন বা জ্যোৎসালোকিত রহস্যের রূপ।আবার কখনও বা ভয়ঙ্করীরূপ।লেখকের ভাষায় "মে কথাটা বারবার নানাভাবে বলিবার চেষ্টা করিতেছি, কিন্তু কোনোবারই ঠিকমতো বুঝাইতে পারিতেছি না,সেটা হইতেছে এই প্রকৃতির একটা রহস্যময় অসীমতার, দূরধিগম্যতার,বিরাটত্বের ও ভয়াল গান ছমছম করানো সৌন্দর্যের দিকটি।" দিগন্তব্যাপী বনঝাউ আর কাশের বনের নিস্তদ্ধতার মধ্যে জাগে ঘুমপাড়ানিয়া আচ্ছন্নতা।তাই অরন্যসত্তার সাথে পরিচয়ের নিবিড় মূহুর্তে বাস্তব প্রকৃতিকেই সত্যচরনের স্বপ্নের মতো মনে হয়।

প্রকৃতির রহস্যময় দিকটার সঙ্গে অতিপ্রাকৃত রাজ্যের একটা সহজ সম্পর্ক অনায়াসেই স্থাপিত হতে পারে।মহিষের দেবতা 'টাঁরবাঢ়ো', রামচন্দ্র আমিন ও আসরফি টিন্ডেলের আশ্চর্য কুকুর দর্শন,গনু মাহাতোর মুখে উড়ুক্কু সাপ ও জীবন্ত পাথরের গল্প অরন্য পরিবেশের সঙ্গে বিশ্বস্ত সঙ্গতিসূত্রেই এসেছে।বর্ণিত অঞ্চলগুলির নামের মধ্যেও মহাপ্রান বর্ণের আধিক্য রহস্যময়তার সূচক হিসেবে কাজ করেছে ।মহালিখা, মোহনপুর,ফুলবইতার,ধনঝরি প্রভূতি নামের মধ্যে ঘনবনঝাউয়ের দীর্ঘনিশ্বাসের ঈঙ্গিত মেলে।বিভূতিভূষণ আসলে কবি।কবিপ্রানের অধিকারী বলেই তিনি জীবন ও জগৎকে সুরে বাজতে দেখেছেন।অরন্যের ঘাসে,গাছে,জলে, জঙ্গলে,আকাশে,নরনারীতে শুনেছেন প্রানের সুর।এই চোখেই মূল্য পেয়েছে অজানা কুসুম।অসনাক্ত বনলতা।অনাদৃত গুল্ম।পাকুড় গাছের মাথায় পারাবতের দলকে বসে থাকতে দেখে সত্যচরণের মনে হয়েছে,থোকা থোকা ফুল ফুটেছে।মহালিখারূপের জঙ্গলে বড় বড় গাছের ডালপালা মাথার ওপর যেন চন্দ্রাতপের সৃষ্টি করেছে।মোহনপুরা রিজার্ভ ফরেস্টের জ্যোৎস্নার সাগর সাঁতরে রহস্যের আলো আঁধারীতে এই কবির যাত্রা।

আরন্যকের অরন্য চেতনা আমাদের জীবনানন্দের 'ধূসর পান্ডুলিপি 'কবিতাটির কথা স্মরণ করায়।যদিও রূপসী বাংলার লালিতা ভাগলপুরের নাড়া বইহারের জঙ্গলে খোঁজা নিরর্থক।তবুও বিস্ময় আর কৌতূহল উভয়ের কবিদৃষ্টির মূলে সক্রিয়। জীবনানন্দের বিখ্যাত প্রতীকে,রূপকে,হেমন্তের অনুষঙ্গের পৌনঃপুনিকতায় জীবনের পীড়াক্লান্ত অনুভূতির প্রকাশ স্পষ্ট। কিন্তু সংকটাপন্ন সভ্যতার আর্তি বিভূতিভূষণের চেতনাকে অধিকার করেনি।প্রকৃতি তাঁর কাছে জীবনের অংশ রূপে প্রতিভাত।তিনি তুচ্ছকে মহৎ করে তোলেন না।পূর্ণের অংশ বলে তাঁর কাছে সবকিছুই স্বরূপতঃ পূর্ন।এই বিশ্ববোধের ব্যাপার উপন্যাসে বিভূতিভূষণের দান। এখানেই তাঁর প্রকৃতিচেতনার মৌলিকতা।

বাস্তবতা ও রোমান্টিক বিস্ময়ের সহজ সমম্বর বিভূতিভূষণের প্রকৃতি চেতনার অসআমআন্য পরিচায়ক। ওয়ার্ডওয়ার্থের প্রকৃতিচেতনার মধ্যেও এই দ্বিমুখীসত্ত্বা অনুভব করা যায়।যদিও আরন্যকের প্রকৃতি আর ওয়ার্ডওয়ার্থের প্রকৃতির মধ্যে বৈসাদৃশ্যও আছে। ওয়ার্ডওয়ার্থের প্রকৃতি নাতিশীতোষ্ণমন্ডলের প্রকৃতি।তার স্বভাব মৃদু।রূপও শান্ত।মানুষের ওপর তার প্রভাব সর্বদাই কল্যানের। কিন্তু আরন্যকের প্রকৃতি কেবল শান্তসৌন্দর্যৈর ভান্ডার নয়।তার একটা ভয়াল ,নিষ্ঠুর দিকও আছে।তাছাড়া আত্যন্তিক নীতিবাদ দোষদুষ্ট। কিন্তু বিভূতিভূষণ সচেতনভাবে কোনো তত্ত্বেরআলোকে প্রকৃতিকে দেখেননি।বাহ্যরূপের অন্তরালে প্রকৃতির নিগূঢ় প্রানসত্তার সন্ধান করেছেন। রহস্যময় প্রকৃতিরাজ্যে তন্ময়তআর মধ্য দিয়ে বিশ্বদেবতার আভাস।তারই হাতছানিতে জীবনের অন্তহীন পথ ধরে একটি নির্দিষ্ট পরিনামে যাত্রা --এখানেই বিভূতিভূষণ স্বকীয় স্বাতন্ত্র্যে উজ্জ্বল।

আরন্যকের প্রকৃতিচেতনার অন্যতম বৈশিষ্ট্য এর ইতিহাসবোধ।যে বিয়োগান্ত ঐতিহাসিক নাটক এদেশে অভিনীত হয়ে গেছে প্রকৃতি তার সাক্ষী শুধু নয়,প্রকৃতি তার অংশও।লবটুলিয়া আজমাবাদের বিশাল অরন্য কিম্বা মহালিখারূপের দূর বিসর্পিত পর্বতমালার মধ্যএ লেখক সেই ইতিহাসকে প্রত্যক্ষ করেছেন।কখনও রাজা দোবরুপান্নার পূর্বপুরুষদের সমাধিভূমি দর্শন করতে যাওয়ার পথে।কখনও বা ভানুমতী ও তার সহচারীবৃন্দের ঝুলননৃত্য দেখতে দেখতে।অনার্য সভ্যতার গৌরবদীপ্ত দিনগুলি,আর্যজাতিকতৃক অনার্যজয়ের সুদূর করুণস্মৃতি লেখকের চেতনায় জাগ্ৰত হয়েছে প্রকৃতিরই মাধ্যমে।

আরন্যকের প্রকৃতি স্বয়ংসিদ্ধ, আত্মনির্ভর প্রকৃতি।তার সৌন্দর্য,তার ঐশ্বর্য,তার মহিমা সবই তার নিজস্ব।বাইরে থেকে আরোপিত হয়নি কিছুই।সত্যচরন আসার পূর্বেও এদের সবকিছুই ছিল।সত্যচরণ ফিরে যাবার পরেও এদের রেশ রয়ে যাবে। মহালিখারূপের শৈলে শৈলে।ধনঝরি পাহাড়ের সর্বাঙ্গ জুড়ে।তারপর একদিন মহাকালের নিষ্ঠুর হস্তক্ষেপে এতযত্নে,এত পরিশ্রমে গড়ে তোলা গ্ৰাম কৃষিক্ষেত্র, হাটবাজার,হনুমানজীর ধ্বজা মন্দির,হাজার মানুষের কলকাকলি সব নিশ্চিহ্ন হয়ে মুছে যাবে।আবার প্রকৃতি এসে তার পুরাতন সাম্রাজ্য অধিকার করবে।অতিদূর ভবিষ্যতে আছে তার পুনরাবির্ভাবের আশা।

বিভূতিভূষণ সম্পর্কে একটা বহুল প্রচারিত মন্তব্য... তিনি রাজনীতি সচেতন সাহিত্যিক নন।যদিও এই বক্তব্য আজকেরদিনে সম্পূর্ণ সমর্থনযোগ্য নয়। তাঁর সাহিত্যের নবমূল্যায়নে এই মন্তব্যের সীমাবদ্ধতা ধরা পড়ে। বিভূতিভূষণের রাজনৈতিক সচেতনতা অবশ্যই মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় বা তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়ের মতো সোচ্চার নয়।অর্থগন্ধী সমাজের বিরুদ্ধে সরাসরি প্রতিবাদ নয়।সাম্যবাদী আদর্শের ভিত্তিতে নতুন শোষণমুক্ত সমাজগড়ার স্বপ্ন নিয়ে তিনি উপন্যাস লেখেননি।কারন তিনি প্রত্যক্ষভাবে রাজনীতির সঙ্গে যুক্ত ছিলেননা।কোনোদিনই। তাঁর রাজনীতি সচেতনতা অন্যদিক থেকে।তা সমাজ সচেতনতা ও সমাজবাস্তবতারই নামান্তর।আরন্যক উপন্যাসেও এই রাজনীতি সচেতনতা আছে ছড়িয়ে ছিটিয়ে।আরন্যক বাংলা উপন্যাসে প্রথম সবুজ বিপ্লব।

বিভূতিভূষণ তাঁর অভিজ্ঞতায় দেখেছেন, ঔপনিবেশিক বর্হিহস্তক্ষেপে জীবনের ধারাবাহিকতায় বিচ্ছেদ এনেছে।প্রকৃতি পরিবেশ ধ্বংস হয়েছে। বিভূতিভূষণ সমাজের ভাঙনে আর ইতিহাসের পুনরুজ্জীবন পান না।তাই তিনি প্রকৃতিকে অবলম্বন করেন। গুরুত্ব দেন প্রায় প্রাকৃতিক সেই মানুষগুলির ওপর যারা এই প্রকৃতিরই প্রসারন ।যারা ঔপনিবেশিক বাস্তবের বাইরে। বিভূতিভূষণের প্রকৃতি ও প্রকৃতিলগ্ন মানুষ ঔপনিবেশিক সাম্রাজ্যবাদী সভ্যতার বিরুদ্ধে প্রচ্ছন্ন প্রতিবাদ।

রেনেসাঁসের সময় থেকেই পাশ্চাত্য দেশে প্রকৃতি হয়ে ওঠে প্রতিযোগিতার আধার।যোগ্যতম ঊর্ধ্বতনের ক্ষেত্র।আরন্যকের প্রকৃতিচেতনা বিজ্ঞানের পশ্চিমীশিক্ষার বিপরীত।এই প্রকৃতিচেতনা একদিকে আসে রাজুপাঁড়ে ভানুমতীর জীবন থেকে,আসে রক্তমেঘস্তূপ,জ্যোৎস্নালোকিত প্রান্তর থেকে।আসে ঊনিশ শতকের বিচ্ছিন্ন মধ্যশ্রেনীর প্রতিবাদে,বিজ্ঞানের মুক্তির স্বপ্ন থেকে। ঔপনিবেশিক রাষ্ট্র অর্থনীতি,রাজনীতি,সমাজনীতি নিয়ন্ত্রন করে। কিন্তু প্রকৃতিকে নিয়ন্ত্রন করতে পারে না।প্রকৃতিকে নিয়ন্ত্রন করা যায় না।তাকে জয় করা এক ভয়ঙ্কর পরিনতি।এইভাবে আরন্যক উপন্যাসে বিভূতিভূষণের প্রকৃতিচেতনা এক সংহতদীক্ষার জন্ম দেয়।

আরন্যকের অরন্যপথে বহুমানুষের আসাযাওয়া।এরা সভ্যতা,নাগরিকতা থেকে বহুদূরে।আদিম অরন্যের অধিবাসী।এদের জীবনে চেতনার সংঘর্ষ বা অস্তিত্বের আর্তনাদ নেই।আছে নির্জনতা।আত্মসমাহিত শান্তি।সমস্ত বাহুল্য আয়োজন সম্ভারের বর্জন। আকাঙ্খা পরিধির নির্মম সংকোচ।ক্ষীণ আর্থসামাজিক পটে পরস্পর বিচ্ছিন্ন এই মানুষগুলি।কোনো নির্দিষ্ট সামাজিক বা পারিবারিক ইতিহাস এদের নেই। নিম্নবর্গের এই দেহাতি মানুষগুলি সম্পর্কে বিভূতিভূষণের হৃদয়ে এক গভীর অনুকম্পা ও ভালবাসা আছে।তাই এদের একান্ত সাধারন জীবনযাপনের কথাও অনবদ্যভাবে জীবন্ত হয়ে ওঠে আরন্যক উপন্যাসে।

যে কোনো উপন্যাসেই প্রান হচ্ছে তার চরিত্র। লেখকের চরিত্রসৃষ্টির নৈপুণ্যের ওপরই নির্ভর করে তার সাফল্য। বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায় আরন্যকের ক্যানভাসে রঙতুলির সাহায্যে ফুটিয়ে তুলেছেন প্রাকৃতিক অরন্যানীর মাধুর্য্যমন্ডিত চিত্র।আর এই প্রাকৃতিক সৌন্দর্যের পাশাপাশি অবধারিতভাবেই এসেছে অরন্যের মানুষজনের ব্রতজীবনের অর্থনৈতিক, সামাজিক, লৌকিক জীবনচিত্র।অরন্যপ্রিয় বিভূতিভূষণের অঙ্কিত চরিত্রগুলি অরন্যের সাথে মিলেমিশে হয়ে উঠেছে সজীব ও প্রাণবন্ত।

আরন্যকের মায়ারাজ্যের রাস্তা আমাদের পরিচিত পৃথিবী থেকে দূরে।সে রাস্তার দিকনিরূপনের নিশানা কালপুরুষ,সপ্তর্ষিমন্ডল।সেই পথে লক্ষপতই সাঁওতাল সাহুর মতো দার্শনিক মহাজনের সাক্ষাৎ মেলে।রাজপুত দেবী সিং -এর বিধবা স্ত্রী কুন্তার মতো চরিত্রবতীর সাক্ষাৎ পাওয়া যায়।সাক্ষাৎ পাওয়া যায় পুরানো অহংবোধকে আঁকড়ে থাকা অনার্য রাজা দোবরুপান্নাও ।আবার এই পথ ধরেই চলেছে গিরধারীলাল,ধাতুরিয়া, রাজুপাঁড়ে, রাসবিহারী সিং,নন্দলাল,যুগলপ্রসাদ,মটুকনাথ ,ভানুমতী,মঞ্চী প্রভৃতি বিভিন্ন চরিত্রের বিরাট মিছিল।

আরন্যক উপন্যাসে সবচেয়ে বেশি আকর্ষন করে কনিষ্ঠতম চরিত্র ধাতুরিয়া নামের দলের বারোতেরো জনের মধ্যে লেখককেও আলাদা করে টেনে আনে সে।তার নাচের ভঙ্গিটি ভারি সুন্দর।"একমাথা ঝাঁকড়া চুল ভারিশান্ত,সুন্দর চোখ,মুখ,কুচকুচে কালো।" সত্যচরনের মনে গেঁথে থাকে ধাতুরিয়ার গলার গান---"রাজা লিজিয়ে সেলাম ম্যায় পরদেশিয়াঁ।" কিছুকাল পরে রাসবিহারী সিং -এর বাড়ি আবার যখন দেখা হয়, তখন ধাতুরিয়া সাবলম্বী।একক নৃত্যক।হোলিতে তাকে বায়না করে আনা হয়েছে।

ক্ষুৎকাতর শিল্পীর অদম্যকলাসৃষ্টির চেষ্টাকে বিভূতিভূষণ বারবার সন্মান জানিয়েছেন। সাবলম্বী লোকশিল্পী ধাতুরিয়া আরন্যক উপন্যাসে অন্য এক ধরনের বাতাসের ঝলক এনে দিয়েছে।আধপেটা খেতে পাওয়া ধাতুরিয়ার জীবিকা এই নাচ ।গাঙ্গোতাদের বাড়ি থেকে তার পাওনা দুআনা আর আধসের মকাইয়ের ছাতু।তার কথায়...."....ভাল ভাল নাচ শিখেছিলাম, কিন্তু এখানে দেখবার লোক নেই।তাতে বড় দুঃখ হয়।'ছক্করবাজী ' নাচটা না নেচে ভুলতে বসেছি।" লোকশিল্পীর এই অবমাননা ও আত্মপীড়ন,ধাতুরিয়ার মরমী চিত্রন আরো একবার মনে করিয়ে দেয় নিশ্চিন্দিপুরের হরিহরকে।লেখককে মনে করায় কথক পিতা মহানন্দকে সত্যচরন ধাতুরিয়ার শিল্পচেতনাকে মর্যাদা দিতে চাইলেও যুগে যুগে,দেশে দেশে অসংখ্য ধাতুরিয়ার শিল্পস্পৃহা ধীরে ধীরে ধ্বংসের পথে পা বাড়াচ্ছে।আস্পৃহা ও আকাঙ্খার প্রতি আকুলতা জাতিবৃত্তিকে টিকিয়ে রাখার অদম্য চেষ্টাকে বিভূতিভূষণ আবারও সন্মান দিয়েছেন সংস্কৃত টোল খুলে ,জমি দিয়ে,ব্রাক্ষণ পন্ডিত মটুকনাথকে।ছাত্রদের শিক্ষাদানেই সে সন্তুষ্ট সবচেয়ে বেশি।গাঙ্গোতা সন্তানরা শুধুমাত্র খেতে পাবার আশাতেই একে একে ভিড় জমায় মটুকনাথের টোলে।পড়ার আগ্ৰহ তাদের কারোরই নেই। কিন্তু তাতেই খুশি হয় মটুকনাথ তার সৃষ্টিসত্তা, শিল্প চেতনা বাস্তবরূপ লাভ করে এই টোলের মধ্য দিয়েই।এই সৃষ্টিসত্তারই মূর্ত প্রকাশ নিজের টোলে,নিজের হাতে গড়া সরস্বতী মূর্তিপূজার মধ্য দিয়ে। মটুকনাথ তাই কৃতজ্ঞ ম্যানেজার সত্যচরনের কাছে।এও হয়তো মহানন্দ বা হরিহরের পুনঃপ্রতিষ্ঠা।

আরন্যকের প্রকৃতিতে,গাছপালা জঙ্গলকে আপন সন্তানের মত সযত্নে বড় করে তোলার মত মন নিয়েও যে মানুষ দিনযাপন করতে পারে,তার উজ্বল দৃষ্টান্ত প্রকৃতি প্রেমিক যুগলপ্রসাদ।এই মানুষটির নিজের সামান্য অর্থ আর অঢেল সময় ব্যয় করে দেশবিদেশের গাছগাছালি সংগ্ৰহ করে আনে।সরকারী জঙ্গলকে সাজিয়ে তোলার জন্যে। শুধুমাত্র প্রকৃতির সৌন্দর্য্যের ডালি ভরিয়ে তোলার জন্যে।সত্যচরণের জবানীতে.. ."তাহার জ্ঞান দেখিয়া আশ্চর্য হইতে হয়।নিছক সৌন্দর্যের এমন পূজারীই বা কটা দেখিয়াছি? .... শুধু বনের সৌন্দর্য সম্পদ বাড়াইবার চেষ্টায় তার অক্লান্ত পরিশ্রম ও উদ্বেগ।" আসলে আরন্যক অবক্ষয়ের প্রতিমুখে কল্পনা করা হয়েছে যুগলপ্রসাদকে।সে যেন এই বনের প্রানকে ধ্বংসের স্বাদ থেকে রক্ষা করার অতন্দ্র প্রহরী।

আরন্যক -এর অন্যতম বৈশিষ্ট্যপূর্ণ চরিত্র কুন্তা। সে সত্যচরণের ভুক্তাবশিষ্টের প্রার্থী।অন্ধকার শীতের রাতে তার এই অন্নপ্রার্থনা চরম দারিদ্র্যেরই পরিচায়ক ক্রমশঃ জানতে পারি,কুন্তার অতীত। রাজপুত দেবী সিং বাঈজী কন্যা কুন্তার প্রেমে পড়ে তাকে বিয়ে করে সন্মান দেয়। কিন্তু দেবী সিং -এর মৃত্যুর পর শিশুপুত্র-কন্যাদের নিয়ে সে অসহায়,নিঃস্ব।তবু সে ভিক্ষা করতে রাজি নয়।রাজি নয় আত্মসন্মান বিসর্জন দিতেও। রাসবিহারী সিং -এর কুপ্রস্তাবকে সে হেলায় তুচ্ছ করে চলে আসতে পারে।কুন্তা প্রেমের মর্যাদা দিতে জানে।জানে নিজের মর্যাদা রক্ষা করতেও।---"মেরে ফেল বাবুজী,জান দেগা ধরম দেগা নেহীন।" সত্যচরণের প্রতি কুন্তার কৃতজ্ঞতার শেষ নেই।তাই নিম্নজাতের অসুস্থ গিরধারীলালের সেবা করতে সে একমুহূর্তের জন্যও কুন্ঠাবোধ করেনা।

অরন্যবাসী আর এক আকর্ষণীয় চরিত্র মঞ্চী।ফসলকাটুনী মজুর বৃদ্ধ নকছেদী ভকতের দ্বিতীয়া স্ত্রী সে।'খাটো' খেয়েই জীবন অতিবাহিত হয় তার।তবু সে হাস্যময়ী,সদাচঞ্চল।মেলায় গিয়ে সস্তাদামের মনোয়ারী জিনিস কিনেই বেজায় খুশি হয় সে।তাই সতের সের সর্ষের বিনিময়ে একটা হিংলজের মালাই তার সবচেয়ে প্রিয় বস্তুতে পরিনত হয় শেষপর্যন্ত।সত্যচরণ দ্বিতীয়বার মঞ্চীর সাক্ষাৎ পায় কুসুমফুলের ক্ষেতে কর্মরতা অবস্থায়। হতদরিদ্র সংসারে হাতে গড়া রুটি আর বনধুঁধুলের তরকারি দিয়ে আপ্যায়ন করে সে।অরন্যের মাটির মেয়ে,বন্য হরিনী মঞ্চী ধূর্ত মানুষের ছলনায় সহজেই ধরা দিয়ে চলে যায়।তার স্বামী, সপত্নী,সত্যচরণের সঙ্গে সঙ্গে পাঠকদেরও সে নাড়া দিয়ে যায়।সত্যচরণের কলমেও তাই অনায়াসেই ধরা পড়ে মঞ্চীর স্বভাব বৈশিষ্ট্য --" এ বনভূমির সে যেন বনলক্ষী, পরিপূর্ণা যৌবনা,প্রানময়ী,তেজস্বিনী অথচ মুগ্ধা, অনভিজ্ঞা বালিকাস্বভাব ।"এই হারিয়ে যাওয়া মেয়েটার জন্য শেষপর্যন্ত একটা দীর্ঘশ্বাস না ছেড়ে পারেননি সত্যচরণ ---"কি যে হল মেয়েটার!"

আর এক অসাধারন মানুষের পরিচয় বিভূতিভূষণ আমাদের দিয়ে গেছেন আরন্যকে।সে ধাওতাল সাহু।বয়স তেষট্টি, চৌষট্টি।নিরভিলাষ অরন্যের মতই নিরভিমান ধাওতাল সাহু।সত্যচরণের কথায়..."বিত্তে নিস্পৃহতা ও বৃহৎ ক্ষতিকে তাচ্ছিল্য করবার ক্ষমতা যদি দার্শনিকতা হয়,তবে সাঁওতাল সাহুর মতো দার্শনিক আমি তো অন্তত দেখি নাই।"

সত্যচরণের লেখনীতে অধিকাংশই ধরা পড়েছে পরিবারছুট, বেঁচে থাকার তাগিদে এসে পড়া অরন্যের কয়েকটি পৃথক চরিত্র। রাজুপাঁড়ে, বনওয়ারীলাল, ধাতুরিয়া,গনু মাহাতো,ধাওতাল, মটুকনাথ,যুগলপ্রসাদ,সুজন সিং, গিরধারীলাল-- এরা সবাই এক একটি বিচ্ছিন্ন দ্বীপের অধিবাসী।কারোর সঙ্গে কারোর যোগসূত্র নেই।

আরন্যকে পারিবারিক যোগসূত্রের উপস্থাপনার একমাত্র উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত সাঁওতাল রাজা দোবরুপান্না বীরবর্দীর পরিবার।এই পরিবার বয়ে আনা সংস্কৃতির বাহক নয়। এদের সঙ্গে অরন্যের আদি শিকড়ের যোগ। এদের আছে বংশধারা,নিজস্ব লৌকিক বিশ্বাস,দেবতা, সমাধিক্ষেত্র,সামাজিক প্রতিষ্ঠা ও মিথ।

সাঁওতাল বিদ্রোহের নেতা দোবরুপান্না বীরবর্দী।সভ্যজগতের প্রতিনিধি সত্যচরণের সঙ্গে ভারতীয় জীবনের আবহমান মানুষ দোবরুপান্নার প্রথম সাক্ষাৎ দ্বন্দ্বে,দোলাচলে,বিস্ময়ে চমকপ্রদ।আদিম সভ্যতা সংস্কার বিশ্বাসের বাহক দোবরুপান্না।শিকার প্রসঙ্গে তার মন্তব্য --"ওসব(চাষবাস) আমাদের বংশে নিয়ম নেই।শিকার করার মান সকলের চেয়েও বড়,তাও একসময় ছিল বর্শা নিয়ে শিকার। সবচেয়ে গৌরবের।"হীনবল কিন্তু অহঙ্কৃত এই মানুষটি আরন্যকের বৃক্ষ জগতের একমাত্র বনস্পতি।তার বিশ্বাসের জগৎ মাটির অনেকটা ভেতরে পর্যন্ত গ্ৰথিত।

আরন্যকের ভানুমতী আদিমনারী। লেখকের সৌন্দর্যচিন্তা ও অতীতপ্রীতির মূর্তরূপ। সাঁওতাল রাজকন্যা সে।বন্য পরিবেশে স্বাস্থ্যে সৌন্দর্যে অতুলনীয়।অরন্যের সমস্ত সৌন্দর্য ও সারল্যকে ভানুমতী যেন নিজের মধ্যে সংহত করেছে।বন্য সরলতার পাশাপাশি তার সম্ভ্রমবোধ ও সুরুচি সত্যচরণকে মুগ্ধ করেছিল।ঝুলনোৎসবের মূর্তিমতী আনন্দ সে।তাই বারেবারেই গ্ৰাম্যকিশোরীর আতিথ্য গ্ৰহন করে তাকে খুশি করতে চেয়েছেন সত্যচরণ।পাঠিয়ে দিয়েছেন তার পছন্দের আয়না। অবচেতন মনে ভানুমতীকে বিয়ে করে সুখনীড় গড়ার স্বপ্নও দেখেছে সত্যচরণ। কিন্তু বাস্তবের টান স্বীকার করে নিয়ে শেষপর্যন্ত ফিরে যেতে হয়েছে কলকাতায়।বিদায় নেবার আগেও সত্যচরণ বিদায়ের কথা মুখ ফুটে বলতে পারেনি ভানুমতীকে।

এই অরন্যসভার চরিত্রেরা নামে,কাজে ব্যবহারে হৃদবৃত্তিতে পরিবেশের সঙ্গে একসুরে বাঁধা।অরন্য ও পাহাড় এদের মনকে মুক্ত ও দৃষ্টিকে স্বচ্ছতা দান করেছে।এদের ভালবাসা আমাদের মানুষের তুলনায় অনেক বেশি মুক্ত,দৃঢ় ও উদার।এই সরল ,দেহাতি গ্ৰাম্য মানুষগুলির সুখ দুঃখের জীবনকথা শুনতে সত্যচরণের অপার কৌতুহল।সত্যচরণ তাঁর সংবেদনশীল হৃদয়ে এই অদ্ভূত মানুষগুলোর জন্য একরকম আর্দ্রতা অনুভব করেন।

সত্যচরণ গভীর নিষ্ঠার সঙ্গে লক্ষ্য করেছেন, জঙ্গল মহলের লোকজন বড় গরীব ।ভাত এদের কাছে বিলাসিতা।মকাইদানা সিদ্ধ,বাথুয়া শাক আর বুনো কুল এদের প্রধান খাদ্য। সারাবছর জুড়ে এদের জীবনে চলে কঠিন সংগ্ৰাম। নতুন ওঠা চর বা জঙ্গলমহলে বন্দোবস্ত নিয়ে এরা চাষবাস করে। নিদারুণ শীতের রাতে জড়ো করে রাখা কলাইয়ের ভূষির মধ্যএ ছোট ছেলেদের আকন্ঠ গুঁজে দিয়ে শীত নিবারণ করে।সেই ওম-ই এদের অত্যন্ত প্রিয়।জাতি বর্ণগত পরিচয় বা সংস্কার কিম্বা জন্মসূত্রে এদের কেউ গাঙ্গোতা, কেউ দোয়াদ, কেউ বা ব্রাক্ষণ, আসলে এদের একটাই পরিচয়।এরা দরিদ্র,ক্ষুৎকাতর,জীবনপিয়াসী।

আরন্যক উপন্যাসে একটি ভ্রমনশীল লোকসংস্কৃতি চোখে পড়ে।এই সংস্কৃতি বয়ে বেড়ায় গরীব কাটুনীরা। ফসল কেটে বেড়ানো নারীপুরুষের সংসার।দক্ষিন ভাগলপুর থেকে ফুলকিয়া বইহারে সর্ষে কাটতে আসে এরকমই একদল। ফসল কাটার শ্রম তার অর্থাগমের অল্প কটা দিনে জমে ওঠে অরণ্য।মেলা বসে,গাড়ি গাড়োয়ান,মারোয়াড়ি মহাজন আর হালুইকর, পেটাইওলা,ফিরিওলার ভিড় হয়।তারা আসে ভিন দেশ থেকে।রঙ তামাশা দেখিয়ে দু'পয়সা রোজগার করতেও কেউ কেউ আসে।নাচ দেখানো,রামসীতা সেজে ভক্তের পূজা আদায়,হনুমানজীর সিঁদুর মাখা মূর্তি হাতে পান্ডা ঠাকুর।---অরন্যপটে চলমান জীবনের নানা কুশীলবের ক্ষণ অভিনয়।সবই পেটের দায়ে।বাধ্য হয়ে।এই দীনতা সত্যচরণের চোখে ধরা পড়ে। ক্ষমাশীল তাঁর অন্তঃকরণ কোনো এক প্রসন্নতায় মেনে নেয় মানুষের বাঁচার সমূহ প্রচেষ্টাকে।

ফুলকিয়া বইহারে পনেরো দিনের উৎসবে গরীব মানুষ সব খুইয়ে ফেলে। কিন্তু খুব আনন্দ পায়। ক'দিনের গ্ৰাম্যসংস্কৃতির বয়ে আনা শাখাপ্রশাখায় স্নাত হয় তারা।মঞ্চী বলে সত্যচরণকে...." বেশ ভাল করে লোক গাইয়ে এবার এসেছিল। একদিন কল্লুটোলায় বড় বকাইন গাছের তলায় একটা লোক ঢোলক বাজিয়েছিল।শুনেছিলেন? কি চমৎকার বাবুজি।" সত্যিই চমৎকার কিনা বিভূতিভূষণ সে মন্তব্য সত্যচরণকে দিয়ে করাননি। দেখিয়েছেন সরলা বন্যমেয়ের তাতে আনন্দ পাওয়ার সমস্ত উচ্ছ্বাসকে।

গ্ৰাম্য লোকসংস্কৃতির চলমানতার অন্য এক ধরন দেখি আরন্যকের পঞ্চম পরিচ্ছদে।কাছারিতে ঢোলের শব্দ শুনে বেরিয়ে আসেন সত্যচরণ।দক্ষিণ দেশে এবার ধান মরে যাওয়াতে অজন্মা হয়েছে।লোকে চালাতে না পেরে দেশে দেশে নাচের দল নিয়ে বেরিয়ে পড়েছে।ক্ষুধার জ্বালায় পথে বেরোনো এই দলটি দেখে সত্যচরণের মনে হয় ---"নাচের কিছু

জানুক আর না জানুক পেটে দুটি খাইবার আশায় সব ধরনের সব বয়সের লোক ইহার মধ্যএ ঢুকিয়া পড়িয়াছে।---এই মনে হওয়াটুকু ভারি সত্য উপলব্ধির বহিঃপ্রকাশ।নিভৃত বন্যতআর সঙ্গে মানানসই এই ক্ষুৎপীড়িত নাচের দল একটা অন্য মর্যাদা পায় আরন্যক উপন্যাসে।

সত্যচরণের রোমান্টিসিজমের সঙ্গে একটা মিডিওকার মরালিটি কাজ করেছে। ভানুমতীর প্রতি দৃষ্টিভঙ্গি ---এর প্রমান দেয়।সত্যচরণ ভানুমতীকে ঘিরে এক কল্পস্বর্গের কথা ভাবেন----"এইখানে যদি থাকিতে পারিতাম! ভানুমতীকে বিবাহ করিতাম! এই মাটির ঘরের জ্যোৎস্না ওঠা দাওয়ায় সরল বন্যবালা রাঁধিতে রাঁধিতে এমনি করিয়া ছেলেমানুষী গল্প করিত।আমি বসিয়া বসিয়া শুনিতাম।ভাবিতেও বেশ লাগে।কি সুন্দর স্বপ্ন।"---কিন্তু এ স্বপ্ন স্বপ্নই থেকে যায়।শাহরিক জীবনের মসৃনতা,তার বিত্তবৈভব প্রতাপ সত্যচরণকে ছিন্ন করে ভানুমতীর কাছ থেকে।প্রমান হয়,শিক্ষিত ও লোকায়তে মেলানো প্রায় অসম্ভব।

লবটুলিয়ার ঐ অঞ্চলে সত্যচরণই উন্নতির অভিশাপ নিয়ে আসে।সত্যচরণ সেই অরন্যনিধন ও জনপদ উৎসের প্রধান স্থপতি। কিন্তু এই জনপদ এক সংহত প্রকৃতি ও মানুষের জীবন ধ্বংস করে তৈরি।--এ চৈতন্য লেখকের স্পষ্ট।অরন্য ধ্বংস করে এই বসতি আসলে আনন্দকে,প্রকৃতিকে মেরে উন্নতি।তাই সত্যচরণের অনুতাপ মিশিয়ে বলতেই হয় ---"হে অরন্যানীর আদিম দেবতারা ক্ষমা করিও আমায়।"

সত্যচরণ ঔপনিবেশিক নাগরিক সভ্যতার প্রতিনিধি।এই সভ্যতার কাছে তিনি দায়বদ্ধ।সামাজিক, অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক আবহের চাপে আধুনিকতাকেই সমর্থন করেছেন কার্যত। যুগ পরিবর্তনকে স্বীকার করে প্রকৃতির নির্মম ধ্বংসলীলায় মগ্ন হয়েছেন। ধনতান্ত্রিক সভ্যতার লোলুপ দৃষ্টি থেকে তিনি মাধুর্যময়ী প্রকৃতিকে রক্ষা করতে পারেননি। কিন্তু একাজে তার মনের সমর্থন ছিলনা।তাই দ্বন্দ্ব,যন্ত্রনা,অপরাধবোধ থেকে তিনি মুক্ত হতে পারেননি শেষ পর্যন্ত।---"আমার এ স্মৃতি সুখের নয়, দুঃখের।এই স্বচ্ছন্দ প্রকৃতির লীলাভূমি আমার হাতেই বিনষ্ট হইয়াছিল,বনের দেবতারা সেজন্য আমায় ক্ষমা করিবেন না জানি।নিজের অপরাধের কথা নিজের মুখে বলিলে অপরাধের ভার শুনিয়াছি লঘু হইয়া যায়।"

আরন্যক এক স্বতন্ত্র আর্থসামাজিক বৃত্তের মধ্যে সত্যচরণ চাকুরির সূত্র নিয়ে উপস্থিত হয়েছিলেন। জীবনের কিছু সময় এদের সঙ্গে অতিবাহিত করেছিলেন। কিছু কিছু ক্ষেত্রে তাদের সুখদুঃখ মূহুর্তেও সামিল হয়েছিলেন। কিন্তু কখনওই একেবারে মিশে যেতে পারেননি।কারন মধ্যবিত্ত বাঙালি সততার self indentity-কে তিনি নষ্ট করতে পারেননি। নগর মনষ্ক লেখক পরে প্রকৃতি থেকে সরে আসলে Identity-এর Crisis অনুভব করেন।

বহুকাল পরে বাদাম গাছের তলায় সত্যচরণের ছিন্ন স্মৃতির সূত্র ধরে আসে এরাই।কুন্তার কথা মনে হয়।...মনে হয় ধাতুরিয়ার কথা....নাটুয়া বালক ধাতুরিয়া! .... মনে পড়ে সরল মহাজন ধাওতাল সাহুকে।..কত অতি দরিদ্র বালিকা,নরনারী,কত দুর্দান্ত প্রকৃতির মহাজন,গায়ক,কাঠুরে,ভিখারির বিচিত্র জীবনযাত্রার সঙ্গে পরিচয় হইয়াছিল।"কেমন আছে কুন্তা,কত বড় হয়ে উঠেছে সুরতিয়া,মটুকনাথের টোল আজও আছে কিনা,ভানুমতী তাদের শৈলবেষ্টিত অরন্যভূমিতে কি করিতেছে,অনুতপ্তা মঞ্চী তার স্বামীর কাছে ফিরে এসেছে কিনা,রাখালবাবুর স্ত্রী ,ধ্রুবা, গিরধারীলালকে কেমন অবস্থায় আছে--এসব প্রশ্ন সত্যচরণের চিরঅজ্ঞতাই থেকে যায়।আরন্যক -এর সমাপ্তির ভাষা গভীর মানবপ্রীতির নিবিড় রসানুভূতিতে সিক্ত।কতকাল আর তাহাদের খবর রাখি না...এই দীর্ঘশ্বাস থেকেই বোঝা যআয় নিম্নবর্গের সরল,অশিক্ষিত দরিদ্র মানুষগুলো সত্যচরণের চেতনাকে কী গভীরভাবে স্পর্শ করেছিল।

পরিবেশের বৈচিত্র্য বিষয়বস্তুর মৌলিকতায়,আর সর্বোপরি শিল্পরসের আস্বাদে আরন্যক ভারতীয় সাহিত্যে তো বটেই, বিশ্বসাহিত্যেও অতুলনীয়।

বিভূতিভূষণের অরন্যপ্রীতি কি ব্যাহত করে দিয়েছে অরন্যই?এ প্রশ্ন কেউ কেউ তুলেছেন।অরন্যের রহস্য কি ভয়াল কখনও কখনও ক্রুর?এ অরন্যের অধিবাসীরা অরন্যের এই বাতাবরণে থেকে কী উত্তর দেবে?তাদের কাছে অরন্যকে ভালোবাসা আর ভয় পাওয়া...দুই-ই মিলেমিশে গেছে।এ সম্বন্ধে সচেতনার প্রশ্ন বোধকরি তাদের নেই।চীনা ঘাসের দানা,ঘাটো অথবা উপবাস.....একে সঙ্গী করে এ জীবন প্রবাহিত।হিংস্র প্রানীর থাবা যখন এদের উপর এসে পড়ে তখনও একধরনের নিয়তির মতোই তারা মেনে নেয়।সত্যচরনের মনে হয়েছে দুটি ভূট্টারদানা আর চীনাবাদামের এককাঠা দনার জন্য প্রকৃতির অমন স্বপ্নকুঞ্জ ধ্বংস করা উচিত নয়।অরন্যের মানুষগুলি গাছপালার সৌন্দর্য বোঝে না,তারা জানে পশুরমতো খেটে জীবনধারন করতে।

বিভূতিভূষণ অরন্যপ্রেমিক যুগলপ্রসাদকে নিয়ে এসেছেন এই উপন্যাসে।যুগলপ্রসাদ এই অরন্যে নতুন গাছ লাগায়,ফুল ফোটায় আর অরন্যের সৌন্দর্যে মুগ্ধ হয়। বিভূতিভূষণ বলেছেন ---"যদি সত্যকার কোনো অরন্যপ্রেমিক থাকতো তবে ক্যার্লিফোনিয়ার যোসেমাই ন্যাশনাল পার্ক,দক্ষিন আফ্রিকার ক্রগার ন্যাশনাল পার্ক, বেলজিয়াম কঙ্গোর পার্ক,ন্যাশনাল অ্যালবার্ট -এর মতো এ অরন্যকে সেই মর্যাদা দিত।" উপন্যাসে এ মন্তব্য না থাকলেও ক্ষতি ছিলনা।কেননা,আমরা জানি কলোনিয়ালিজমের কাঠামোয় এ অবতারনা করেননি। তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়ে সে ইঙ্গিত আছে। বরং বাস্তুহীন এবং সদ্যবাস্তু পাওয়া মানুষগুলির চিত্তে মহিষের দেবতার প্রতিবিশ্বাস,ছলনাময়ী দিনপরীর রক্তশোষনের আতঙ্ক বাসা বেঁধে থাকে।বনের চাপ অন্ধকার এদের মূক-বধির করে রেখেছে।সত্যচরণ রামচন্দ্রের উন্মাদ হয়ে যাওয়া আর ইজারদারের পুত্রের মৃত্যুতে জঙ্গল ছেড়ে কলকাতায় চলে আসবে ঠিক করেছিল কিন্তু শেষ পর্যন্ত সে জঙ্গল ছাড়তে পারেনি।

যুগলপ্রসাদ কি আধুনিক ইকোসিস্টেমের প্রতি ইঙ্গিত দিয়েছিলেন? বিভূতিভূষণ কি কুন্তা,মঞ্চী, ভানুমতী, সুরতিয়া,রাখালবাবুর স্ত্রী, গিরধারীলাল,রাজু পাঁড়ে, দোবরুপান্না প্রমুখের জীবনকেই কাম্য মনে করেছিলেন? একেবারেই না। রবীন্দ্রনাথ জাপানের পথে প্রত্যেকটি বন্দরের কুশ্রী অবস্থা দেখে ক্ষুদ্ধচিত্তে বানিজ্যদানবের দানবলীলা সংবরণ করে'মানব হতে হবে'---এই আকাঙ্খা ব্যক্ত করেছিলেন। পরিকল্পনাহীন যেসব বন্দর গড়ে উঠেছে তার মূলে রয়েছে লোভ। রবীন্দ্রনাথ বলেছেন --"মুনাফার নেশায় উন্মত্ত হয়ে এই বিশ্বব্যাপী দ্যূতক্রীড়ায় নিজেকে পণ রেখে কতদিন খেলা চালাবে? এ খেলা ভাঙতেই হবে।যে খেলায় মানুষ লাভ করার লোভে নিজেকে লোকসান করে চলেছে সে কখনোই চলবে না।" আরন্যকের যুগলপ্রসাদের কথাও বোধকরি এই।আধুনিক মানুষের ভাবনাও কি তাই নয়?