Image by sangbadpratidin.in

সম্ভবত ভারত উপমহাদেশের প্রথম ও দীর্ঘতম বাংলাভাষা আন্দোলন। কিন্তু ২০১১ সালে এর শতবর্ষ পূর্তিতেও কোনও উচ্চবাচ্য হয়নি, ২০২১-ও পেরিয়ে গেল উপেক্ষা উপহার দিয়েই। অথচ মানভূম ও তার বাংলাভাষা আন্দোলন হল ১৯১২ থেকে ১৯৫৬ পর্যন্ত সুদীর্ঘ ৪৪ বছর ধরে চলা এক নিরবচ্ছিন্ন লড়াইয়ের নাম যেখানে কোনও নির্দিষ্ট তারিখকে ‘শহীদ দিবস’ চিহ্নিত করার উপায় নেই বলেই কি এই উপেক্ষা? বিহারে চলে যাওয়া বাংলার নিজস্ব ভূমি ফিরে পাওয়ার দিনটি নিয়ে প্রচারের ঢক্কানিনাদ তো দূর, আলোচনাই হয়নি ঠিকমতো।

মানভূম, ধলভূল, জঙ্গলমহল ছিল বরাবরই স্বাতন্ত্র্যপ্রেমী অঞ্চল যাকে নিয়ন্ত্রণে রাখতে ইংরেজ সরকারকে বারবার নাকাল হতে হয়েছে। ১৭৬৫-তে দেওয়ানি পাওয়া ইস্তক ব্রিটিশদের একের পর এক বিদ্রোহের মুখোমুখি হতে হয়। পঞ্চকোটের প্রজা বিদ্রোহের কারণেই খাজনা অনাদায়ে নিলাম হওয়া জমিদারি ফেরাতে হয়েছিল পঞ্চকোটরাজকে। ৬৬ বছর ধরে চলা চুয়াড় বিদ্রোহ, সাঁওতাল বিদ্রোহ – সব মিলিয়ে মানভূম নিয়ে মোটেই স্বস্তিতে ছিল না ব্রিটিশ শাসকরা। তাই বারবার প্রশাসনিক বিভাজন হয়েছে অঞ্চলটার। কাটাছেঁড়া করতে করতে ১৮৩৩ সালে ৭৮৯৬ বর্গমাইল ক্ষেত্রফলের মানভূম জেলা গঠিত হয়। তাকে আরও ছেঁটে ১৮৭৯ সালে করা হয় প্রায় অর্ধেক (৪১১২ বর্গমাইল)। ১৯৫৬-র ১লা নভেম্বর পুরুলিয়ার বঙ্গভুক্তি যেন সেই রাজনৈতিক কাটাছেঁড়ার ধারাবাহিকতা বজায় রেখেই, কারণ বিহার থেকে বাংলায় আসতে গিয়ে পুরুলিয়াকে মানভূমের থেকেই পৃথক হতে হয়েছে। ২১শে ফেব্রুয়ারি যেখানে আন্তর্জাতিক খ্যাতি ও সমীহ লাভ করেছে, কিছুটা দেরিতে হলেও ১৯শে মে যেখানে আলোচনার পরিসরে এসেছে, সেখানে পুরুলিয়া ও পশ্চিমবঙ্গেরও বিশেষ প্রাপ্তির দিন ১লা নভেম্বরকে নিয়ে পশ্চিমবঙ্গবাসীর সমান্যতম উচ্ছ্বাসও নেই।

ভাষা আন্দোলনের সূচনা:

বাঙালী তখন এত আত্মকেন্দ্রিক ছিল না। মধ্যবিত্ত নামে এক শ্রেণি আবার বড্ড সমাজ ও রাজনীতি সচেতন। সেই বাঙালীকে কমজোর করতেই ১৯০৫-এ লর্ড কার্জন বাংলার বিভাজন করেন প্রশাসনিক সুবিধার দোহাই দিয়ে। বাংলা জুড়ে প্রবল প্রতিবাদের মুখে পড়ে ১৯১২ সালের ১লা এপ্রিল বৃটিশ সরকার বঙ্গভঙ্গ তা প্রত্যাহার করতে বাধ্য হয়। পূর্ব-পশ্চিম ফের জোড়া লাগালেও কিছুটা চক্রান্ত করেই বাংলাভাষী মানভূম জেলাটিকে নব-নির্মিত বিহার-উড়িষ্যা রাজ্যের অন্তর্ভূক্ত করা হয়েছিল। মানভূম ধলভূমে প্রতিবাদ ধ্বনিত হয়েছিল তখন থেকেই। মানভূম বার অ্যসোসিয়েশন মানভূম জেলার বঙ্গভুক্তির দাবিতে প্রস্তাব গ্রহণ করে। মানভূম বার অ্যসোসিয়েশন মানভূম জেলার বঙ্গভুক্তির দাবিতে প্রস্তাব গ্রহণ করে।[১] সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় “The Bengali” পত্রিকায় এর তীব্র প্রতিবাদ করে বাংলার সীমানা পুনর্নিধারণের দাবি জানালেও অন্যান্য নেতারা ও বৃহত্তর বঙ্গসমাজ সেদিন বুঝতে পারেননি, বাংলার অঙ্গহানি হচ্ছে। মানভূমে বাংলাভাষীদের প্রান্তিক হয়ে পড়ার আশঙ্কা বিহার বা কেন্দ্রীয় প্রশাসন কেউই আমল দেয়নি, বলা যায় ইচ্ছাকৃতভাবেই। ১৯৩৬ সালে পৃথক উড়িষ্যা রাজ্যও তৈরি হল, কিন্তু মানভূমের বাংলায় ফেরা হল না।

জাতীয়তাবাদী ও বাংলাভাষা আন্দোলনের সমান্তরাল গতি:

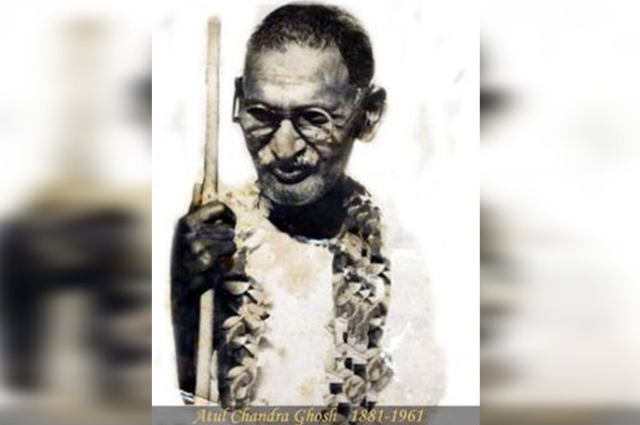

পরাধীন ভারতে জাতীয়তাবাদী আন্দোলনে মানভূমের অংশগ্রহণ বাঙালীর হাত ধরেই। রজনীকান্ত সরকার কংগ্রেস প্রতিনিধি হিসেবে কলকাতা অধিবেশনে যোগদানের পরই মানভূমে কংগ্রেসের ভিত্তি তৈরি হয়। ১৯২১-এ রাজেন্দ্রপ্রসাদ মানভূম এসে অসহযোগ আন্দোলনের আহ্বান দিতে পেশা জলাঞ্জলি দিয়ে পুরুলিয়া বার অ্যাসোসিয়েশনের সদস্য ও অন্যান্য বাঙালীরা জাতীয়তাবাদী আন্দোলনে ঝাঁপিয়ে পড়ে।[২] অতুলচন্দ্র ঘোষ সপরিবারে গৃহত্যাগ করে ‘শিল্পাশ্রম’ নামে আশ্রম গড়ে তোলেন,[৩] যা ১৯৪৭ পর্যন্ত মানভূম কংগ্রেসের কর্মশালা হয়ে ওঠে। কংগ্রেস মুখপত্র ‘মুক্তি’ পত্রিকাও শুরু হয়েছে বাঙালী নিবারণচন্দ্র চক্রবর্তীর সম্পাদনায়।

১৯৩৫-এ চালু প্রাদেশিক স্বায়ত্বশাসনের সুবাদে বিহারে জাতীয় কংগ্রেস প্রদেশ সরকার গঠন করে। কিন্তু কেন্দ্রীয় সিদ্ধান্তে ১৯৩৬ সালে উড়িষ্যা আলাদা হওয়ার পর বিহার সরকার বাংলাভাষী মানভূম হাতছাড়া হওয়ার আশঙ্কা ভুগতে থাকে। মানভূমে বিহারের আধিপত্য কায়েম রাখতে তড়িঘড়ি তৈরি হল ডাঃ রাজেন্দ্রপ্রসাদের সভাপতিত্বে “মানভূম বিহারী সমিতি”। পাল্টা প্রস্তুতি নিতে তৈরি হল “মানভূম বাঙালী সমিতি”। ‘মানভূম বিহারী সমিতি’ হিন্দী স্কুল খুলে হিন্দী প্রচারের আয়োজন করলে ‘মানভূম বাঙালী সমিতি’ও বাংলা স্কুল খুলে পাল্টা প্রতিযোগিতায় শামিল হল। ১৯৩৭-এ রাজ্যস্তরেও “বিহার বাঙালী সমিতি” প্রতিষ্ঠিত হল।[৪] অর্থাৎ ইংরেজের বিরুদ্ধে জাতীয়তাবাদী আন্দোলনের পাশাপাশি বাঙালী-বিহারি ভাষা-জাতিগত রেষারেষিও শুরু হয়ে গেল। ১৯৩৮-এ মানভূম কংগ্রেসের রঘুনাথপুর অধিবেশনে মানভূমকে বাংলায় ফেরত আনার বেসরকারি প্রস্তাবও উঠল।[৫]

১৯৩৯-এ বিহারে কংগ্রেস সরকার গঠন করলে জনহিতে কিছু উন্নয়নমূলক কাজ হলেও বাঙালীদের দমিয়ে রাখা যেন হয়ে দাঁড়াল সরকারের অন্যতম অ্যাজেন্ডা। বাঙালী দমনে জারি করল বৈষম্যে ভরা “Domicile Rule”।[৬] অবশ্য ‘বিহার বাঙালী সমিতি’র চেষ্টায় অবশ্য সেই কুখ্যাত আইন ক্রমে নিষ্ক্রিয় হয়ে যায়। এরপর ১৯৪২-এ ভারত ছাড়ো আন্দোলন শুরু হলে সমগ্র মানভূমেও তার ঢেউ আছড়ে পড়ল। পুলিসের গুলিতে নিহত হন চুনারাম মাহাত ও গোবিন্দ মাহাত। ১৯৪৭ পর্যন্ত বড়সড় জাতীয়তাবাদী আন্দোলনের বদলে জেলা কংগ্রেসের উদ্যোগে প্রত্যন্ত গ্রামে সমবায় আন্দোলন, সমাজ সংস্কার ও আদিবাসীদের মধ্যে শিক্ষা বিস্তার ইত্যাদি কর্মসূচি এগোতে লাগল যার মূল উদ্যোক্তা ছিল বাঙালী নেতৃ ও কর্মীবৃন্দ, যদিও আদিবাসীদের মধ্যে শিক্ষা বিস্তার নিয়েও হিন্দী বনাম বাংলার রেষারেষি লেগেই ছিল।

কিন্তু ১৯৪৭-এ স্বাধীনতার পর মানভূমের ২২,৭৯,২৫৯ জন মানুষ শাসক হিসাবে কাদের পেল? একের পর এক বিজ্ঞপ্তি জারি করে শুরু হল বাংলাভাষী স্কুল ইনস্পেক্টরকে বদলি, হিন্দীতে সাইনবোর্ড টাঙানো বাধ্যতামূলক করা, বাংলায় বোর্ড লাগানোতে নিষেধাজ্ঞা জারি, বাংলা মাধ্যম বিদ্যালয়গুলির অনুমোদন বাতিল, আদিবাসীদের নিজস্ব চয়ন বাংলার বদলে হিন্দীতে শিক্ষালাভে প্ররোচিত বা কার্যত বাধ্য করা –ইত্যাদি। মানে বাংলায় পঠন-পাঠন ও বাংলাভাষী শিক্ষকদের কোণঠাসা করার যাবতীয় আয়োজন। সেই সঙ্গে ১৯৪৬-এ প্রণীত ‘জননিরাপত্তা আইন’-এর অজুহাতে সভাসমিতি বন্ধ করে আদতে বাঙালী কংগ্রেসিদের কণ্ঠরোধ করা হচ্ছিল।[৭] অর্থাৎ বিহার কংগ্রেস নিজেরই শাখা সংগঠন মানভূম কংগ্রেস-কে দমানোর প্রচেষ্টায় লেগে পড়ল।

লোকসেবক সঙ্ঘের জন্ম:

বাংলাভাষাভাষীদের ওপর লাগাতার আক্রমণের পরিস্থিতিতে স্থির হয় ১৯৪৮-এর ৩০ এপ্রিলে বান্দোয়ান থানার জিতান গ্রামে অনুষ্ঠিতব্য মানভূম জেলা কংগ্রেসের অধিবেশনে ভাষার প্রসঙ্গটি আলোচিত হবে এবং সেই মর্মে একটি বিজ্ঞপ্তি দেওয়া হয় মুক্তি পত্রিকায়।[৮] ‘মুক্তি’র সম্পাদকীয় স্তম্ভে যে সুরে পরিস্থিতি ব্যাখ্যায়িত হয়েছিল তাতেই স্পষ্ট হয়ে গিয়েছিল অধিবেশনের প্রধান আলোচ্য বিষয় হতে চলেছে ভাষাগত বিবাদের মীমাংসা। প্রসঙ্গত ‘মুক্তি’র সম্পাদক বিভূতিভূষণ দাশগুপ্ত মানভূম জেলা কংগ্রেসেরও সম্পাদক ছিলেন।

৩০শে এপ্রিল সন্ধ্যায় অতুলচন্দ্র ঘোষের সভাপতিত্বে অধিবেশন শুরু হয় যার আট দফা প্রস্তাবের মধ্যে তৃতীয়টি ছিল জাতিগত ও ভাষাগত বিদ্বেষ রোধ করে গান্ধীবাদী আদর্শে জাতীয়তাবাদী কর্মসূচি বজায় রাখা।[৯] “মানভূম জেলা কংগ্রেস বরাবরই মহাত্মাজীর প্রদর্শিত পথে জাতীয়তার আদর্শের অনুসরণ করিয়া সছে, দেশের বিষম দুঃসময়ে ও অশান্তিপূর্ণ অবস্থায় মানভূমে কোনও অশান্তি ঘটে নাই। কিন্তু বর্তমান ধনিক ও প্রতিক্রিয়াপন্থীগণ জেলার শাসন কর্তৃপক্ষের সহযোগে পরিস্থিতি বিষাক্ত ও দুঃসহ করিয়া তুলিতেছে। মানভূম জেলা বিহারে থাকিবে কি বাংলায় যাইবে- তাহার মীমাংসা করার ভার নিখিল ভারতীয় নেতৃবৃন্দের ওপর রহিয়াছে। তথাপি ইহাকে উপলক্ষ করিয়া জেলায় নানারূপ অপপ্রচার ও অপচেষ্টার দ্বারা ভাষা ও জাতিগত বিদ্বেষের সৃষ্টি করা হইতেছে। ...কংগ্রেস কর্মীদের উপর অযথা পীড়ন ও ভীতিপ্রদর্শন হইতেছে”।[১০] তাছাড়া অভিযোগ কংগ্রেস অনুমোদিত “আদিম জাতি সেবামণ্ডল”কে উপেক্ষা করে নতুন কমিটি খাড়া করে স্থানীয় প্রশাসন আদিবাসীদের মধ্যে রাষ্ট্রভাষা প্রসারের নামে উপজাতীয়তা ও প্রাদেশিকতা ছড়াচ্ছে। ওদিকে ১৯৪৬ সালের “জন নিরাপত্তা আইন”-এর সুযোগ নিয়ে মানভূমে সভাসমিতিও নিষিদ্ধ। মোটের ওপর এই প্রস্তাবের মূল প্রতিপাদ্য ছিল বাংলাই মানভূমবাসীর ভাষা, এই ভাষাতেই শিক্ষালাভ ও অফিস আদালতের কাজ অব্যাহত থাকুক।

প্রস্তাব পাঠ হতে না হতেই হিন্দীভাষীদের প্রবল প্রতিক্রিয়া। মানভূমের বাঙালী প্রধান মহকুমা সদর পুরুলিয়া ও ধানবাদ শিবিরের মতানৈক্য প্রকাশ্যে আসে। ভাষা বিষয়ক সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ প্রস্তাবটির উপস্থাপনাই পিছিয়ে যায় ২৫ মে শিল্পাশ্রম অধিবেশন পর্যন্ত।[১১] মাঝখান থেকে মানভূম জেলা কংগ্রেসের সাথে ধানবাদ মহকুমা কমিটির বিরোধ স্পষ্ট হয়। প্রসঙ্গত মানভূমের দুটি মহকুমার মধ্যে সদর পুরুলিয়ায় বাঙালীরা সংখ্যায় অনেক বেশি (৮৩%) ও ধানবাদে বিহারি কিছু বেশি (৫৯%)।

পরবর্তী দুই অধিবেশনে সংখ্যাগরিষ্ঠ সমর্থিত সভাপতি অতুলচন্দ্রের প্রস্তাব নাটকীয়ভাবে পরাজিত হতে সভাপতি অতুলচন্দ্র ঘোষ, সম্পাদক বিভূতিভূষণ দাশগুপ্ত সহ পুরুলিয়া মহকুমার ৩৪ জন এবং ধানবাদের ১ জন সদস্য একযোগে কংগ্রেস নিজ পদ থেকে পদত্যাগ করেন। অনেক অনুরোধ উপরোধেও তাঁরা পদত্যাগ পত্র প্রত্যাহার করলেন না। পরে আরও ৩ জন পদত্যাগ করেন। ঠিক হল পদত্যাগ পত্রগুলো নিয়ে সিদ্ধান্ত ২০শে জুনের শিল্পাশ্রম অধিবেশনে নেওয়া হবে।[১২] তার আগেই ১৩ই জুন থেকে পুঞ্চা থানার পাকবিড়ায় মানভূম জেলা কংগ্রেস কর্মীদের অধিবেশনে স্থির ছিল তার দ্বিতীয় দিন ১৪ই জুন প্রায় ৫০০ কংগ্রেসকর্মী ও ১০০০ দর্শককে সাক্ষী রেখে জন্ম নিল একটি নতুন রাজনৈতিক দল – “লোক সেবক সঙ্ঘ”।[১৩]

এর পরিচালক – সভাপতি অতুলচন্দ্র ঘোষ এবং সাতজন সচিব। বাংলাভাষীদের সঙ্গে বিহার কংগ্রেসের পাকাপাকি দূরত্ব সূচিত হল। পদত্যাগের খবর ছড়িয়ে পড়তে জনগণ স্বতস্ফূর্তভাবে পুরুলিয়ায় হরতাল পালন করে। কংগ্রেসকেও নতুন সভাপতি ও সম্পাদক নির্বাচন করতে হবে। নতুন কংগ্রেস কমিটির কাজ হল হিন্দীর প্রচার ও লোকসেবকের কাজে ব্যাগড়া দেওয়া। বাঁধকু্য়ো লাইসেন্স, নগদ বেতন থেকে স্বাধীনতা সংগ্রামীর সার্টিফিকেট নানা টোপ দিয়ে হিন্দীভাষীদের বাংলাভাষীদের চেয়ে সংখ্যাগরিষ্ঠ প্রমাণ করা। ওদিকে ‘শিল্পাশ্রম’ ও ‘মুক্তি’ পত্রিকা কংগ্রেসের বদলে ‘লোকসেবক সঙ্ঘ’-এর কেন্দ্র ও মুখপত্র হয়ে দাঁড়ায়। পরাধীন ভারতে যেখানে মানভূমের জাতীয়তাবাদী আন্দোলনের অভিষেক হয়েছিল বাংলাভাষীদের হাতে, স্বাধীনতার মাত্র আট মাসের মধ্যে তাদেরই ‘লোকসেবক সঙ্ঘ’ নামে আলাদা সংগঠন তৈরি করে কংগ্রেস ছেড়ে বেরিয়ে আসতে হয় বাঙালী হিসেবে অস্তিত্ব বজায় রাখার তাগিদে।

Image by wikipedia.org

বিহার সরকারের দমন নীতি: কংগ্রেস বনাম লোকসেবক সঙ্ঘ:

Bihar Text-Book Committee এযাবৎ পাঠ্যক্রমের সমস্ত বই বাংলা ও হিন্দী দুটো ভাষাতেই ছাপাত। ১৯৪৮-৪৯ সালে প্রথম মাধ্যমিক স্তরে কোনও পাঠ্যপুস্তক বাংলায় ছাপা হল না।[১৪] জেলার আদিবাসী স্কুল (aboriginal) স্কুলগুলিতে প্রচলিত বাংলা মাধ্যমের বদলে হিন্দীতে পড়ানো, হিন্দীতে সাইনবোর্ড টাঙানো, খাতাপত্র লেখা বাধ্যতামূলক করে সার্কুলার জারি করা হল। অথচ আদিবাসী বিশেষত সাঁওতালরা মুখে সাঁওতালিতে কথা বললেও বাংলাই তাদের শিক্ষালাভের ও লেখার ভাষা।

শিক্ষকদের যোগ্যতা, ছাত্র সংখ্যা কোনটাই খতিয়ে না দেখে ১৯৪৮ সালে প্রায় একশো হিন্দী স্কুলকে অনুমোদন দিয়ে সরকারি সাহায্যের জন্য সুপারিশ করা হয়েছিল। অন্যদিকে চলল বাংলাভাষী শিক্ষকদের হ্যানস্থা, বাংলা মাধ্যম সেকশন বন্ধ, বাংলায় সাইনবোর্ড নিয়ে অশান্তি ইত্যাদি দ্বারা প্রবলভাবে বাংলাভাষা দমন। প্রতিটি বিদ্যালয়ে বাধ্যতামূলক হল হিন্দীতে ‘রামধুন’ গাওয়া।[১৫] সেই সঙ্গে মানভূম যে বাংলাভাষী নয়, বাঙালীরা যে বহিরাগত, বাঙালী পরিচালিত জেলা ও পৌর প্রশাসন যে আদিবাসীদের অত্যাচার করে বাংলা ভাষা চাপিয়ে দিয়েছে সেটা প্রতিপন্ন করতে উঠে পড়ে লাগল বিহার সরকার।

এভাবে বাংলাকে অকস্মাৎ হিন্দীর মাধ্যমে প্রতিস্থাপিত করা ডাঃ রাজেন্দ্র প্রসাদের বাঙালী বিহারি বিতর্ক সম্বন্ধে সিদ্ধান্ত (Bengali Bihari question, page 3), Bihar Education Code-এর বিধান (Notification no. 1194 E.R., Dt 4th August, 1993), ১৯৪৫-৪৬-এর নির্বাচনী ইস্তেহার তথা ১৯৪৮ সালের ১লা মে ভারত সরকার ভারত ইউনিয়নের ২৪টি বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাইস চ্যান্সেলর, স্যার এম. এস. ভাটনগর, ডঃ সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়কে নিয়ে গঠিত কমিটির ঘোষণা – কোনওটা দ্বারাই সমর্থিত ছিল না। ১৯৩১-এর করাচি কংগ্রেসের ভাষাভিত্তিক রাজ্য গঠনের প্রস্তাব তো উপেক্ষিতই।

বাংলায় শিক্ষাদানের বিরুদ্ধে ফতোয়া জারি করার পর সরকারি দপ্তরগুলির চিঠিপত্র ও যাবতীয় নির্দেশবলীও হিন্দীতে লেখা বাধ্যতামূলক করা হল। বাংলায় লেখা দলিল রেজিস্ট্রি হওয়া বন্ধ হয়ে যাওয়াতে উকিল, দলিল লেখক, সরকারি কর্মচারী থেকে জনসাধারণ সব একযোগে ক্ষুব্ধ হয়ে ওঠে। ১৯৩৭ সালের বিহার রেজিস্ট্রেশন বিধি উল্লেক করে বাংলাভাষী অঞ্চলে রেজিস্ট্রির কাজে বাংলাভাষার বৈধতা প্রমাণ করেন আইনজীবিরা। ২০শে আগস্ট থেকেই বাংলায় লেখা দলিল যথারীতি রেজিস্ট্রি হতে শুরু করে যদিও নতুন নোটিসটি তখনও প্রত্যাহৃত হয়নি।

১০ই জানুয়ারি ১৯৪৯ পুরুলিয়ার বার অ্যাসোসিয়েশন জরুরি সভা করে শিক্ষার মাধ্যম হিসাবে বাংলাকে সম্পূর্ণ বাতিল করার বিরুদ্ধে জরুরি সভা করে প্রস্তাব গ্রহণ করে।[১৬] ভাষা ছাড়া সব বিষয়ে হিন্দীকেই শিক্ষার মাধ্যম করাতে অভিভাবকরাও ক্ষিপ্ত হয়ে উঠল। ২১ জানুয়ারি ১৯৫৯ শিক্ষামন্ত্রীর কাছে বাংলাভাষী ছাত্রদের অভিভাবকরা দরখাস্ত করলেন, “আমরা....পুরুলিয়া জিলা স্কুলের ৫৭০ জন ছাত্রের ৩৩৪ জন বাংলাভাষী ছাত্রের অভিভাবক। আমাদের সন্তানগণ হিন্দী একেবারেই না জানার দরুণ ক্লাসে হিন্দীর মাধ্যমে শিক্ষাগ্রহণ করতে অসমর্থ। অত্যুৎসাহী শিক্ষকগণ আমাদের সন্তানেরা যে ভীষণ অসুবিধায় পড়িয়াছে তাহা মানিতে স্বীকার করেন না। ....ছাত্রগণ মিনতি করলে ভয় দেখানো হয় ও ঠাট্টা করা হয়।...এভাবে বাংলাকে অকস্মাৎ হিন্দীর মাধ্যমে পরিবর্তিত করা বিহার এডুকেশন কোডের বিধান অনুযায়ী (Notification no. 1194 E.R., Dt 4th August, 1993) সমর্থনযোগ্য তো নয়ই – ডাঃ রাজেন্দ্র প্রসাদ বাঙালী বিহারী বিতর্ক সম্বন্ধে যে সিদ্ধান্ত দিয়াছিলেন তাহারও সম্পূর্ণ বিরোধী।”[১৭] বাংলা শিক্ষার ওপর কোপের প্রতিবাদের শেষে ১৯৪৯-এর ৯ ফেব্রুয়ারী পুরুলিয়া শহরের একাধিক স্কুলের চার হাজার শিক্ষাকর্মী ও পড়ুয়া বয়কটের ডাক দেয়। ১১ই ফেব্রুয়ারি তো সমগ্র পুরুলিয়া শহর জুড়েই ২৪ ঘণ্টা হরতাল পালিত হয়।[১৮] পুলিস প্রশাসন দ্বারা আন্দোলন দমনের পাশাপাশি চলতে লাগল Educational Council গঠন করা হয় যার আওতায় একের পর এক হিন্দী স্কুল স্থাপন করে মূলত সাঁওতাল, ভূমিজ, কুর্মী (মাহাত) ও অন্যান্য অনগ্রসর শ্রেণীর এলাকায় বাংলাকে হটিয়ে হিন্দী প্রসারের এবং বাংলাভাষী আদিবাসীদের জোর করে হিন্দীভাষী হিসেবে দাগিয়ে দেওয়ার সরকারি উদ্যোগ। ১৯৫১-য় “বিহার সরকারী ভাষা আইন (১৯৫০)” দ্বারা দেবনাগরী অক্ষরে হিন্দীভাষার ব্যবহারকে রাজ্যজুড়ে বাধ্যতামূলক করার উদ্যোগ তীব্রতর হল।[১৯] অথচ ১৯৫৩ সালের ১লা এপ্রিল স্বয়ং শিক্ষামন্ত্রী বদ্রীনারায়ণ বর্মার লিখিত পরিসংখ্যান জানায় মানভূমের সদর পুরুলিয়ায় বাংলা মাধ্যমে ছাত্রসংখ্যা ৮৩% শতাংশ ও হিন্দী মাধ্যমে ১৭%; আর ধানবাদ মহকুমায় এই অনুপাত যথাক্রমে ৪১% ও ৫৯%।[২০] অর্থাৎ ১৯৪৮ থেকে হিন্দী বাধ্যতামূলকভাবে চাপিয়ে দেওয়া সত্ত্বেও বাংলায় পঠনপাঠনকারী ছেলেমেয়ের সংখ্যা ছিল হিন্দীর চেয়ে অনেক গুণ বেশি।

২১শে মে ১৯৫২ সালে বিহার বিধানসভার এক অধিবেশনে বাদানুবাদ তীব্র হতে শিক্ষামন্ত্রী অভিযোগ করেন, বহিরাগত বাঙালীরাই স্থানীয় জনতা বিশেষত হরিজনদের ভাষাকে দমন করে বাংলা চাপিয়ে দিয়েছে। ১৯২১-২২ থেকে কংগ্রেসকে নেতৃত্ব দেওয়া অতুলচন্দ্র ঘোষের মতো ব্যক্তিও বহিরাগত ঘোষিত হয়ে গেলেন।

মানভূমের প্রথম সত্যাগ্রহ:

১৯৪৯-র ২৩শে মার্চ লোকসেবক সঙ্ঘের সচিব বিভূতিভূষণ দাশগুপ্ত দিল্লীতে নিখিল ভারতীয় কংগ্রেস কমিটির পার্লামেন্টারি বোর্ডের কাছে ১২ দফা দাবি সমন্বিত একটি অভিযোপত্র জমা দিয়ে উৎপীড়ন বন্ধ করার আবেদন জানান। কিন্তু দু সপ্তাহ পর্যন্ত সদুত্তর না পেয়ে ৬ই এপ্রিল থেকে লোকসংবক সংঘের নেতৃত্বে শুরু হয় “বিহার জন নিরাপত্তা আইন” নামের কালা কানুনের বিরুদ্ধে “মানভূম জনমুক্তি আন্দোলন”। গৃহীত হয় ৬ই এপ্রিল থেকে ১৬ই এপ্রিল পর্যন্ত পুরুলিয়া মহকুমার ২১টি থানার মোট ৬৪টি গ্রামে সত্যাগ্রহ কর্মসূচি।[২১] তাতে যে ভাবে স্ত্রী-পুরুষ নির্বিশেষে লোকসেবকের সত্যাগ্রহীদের সভা ভুণ্ডুল, লাঠিপেটা, গাড়ি ভাঙচুর, চোখে লঙ্কাগুঁড়ো, পুলিস ও ভাড়া করা গুণ্ডা দিয়ে তাতে বিহার সরকারের ছবিটা করালতর হয়ে ওঠে। আন্দোলনে সাঁওতালি ও কুর্মী মাহাতদের স্বতস্ফূর্ত অংশগ্রহণ ও আহত হওয়া প্রমাণ করল তাদের হিন্দীভাষী হিসাবে চালানোর চেষ্টা কতটা মিথ্যাচার।

উত্তপ্ত পরিবেশে এরপর ২৫শে এপ্রিল ১৯৪৯-র বেলা ন’টায় পশ্চিমবঙ্গ প্রদেশ কংগ্রেসের সভাপতি সুরেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় ও বিহার প্রদেশ কংগ্রেস সভাপতি প্রজাপতি মিশ্র শিল্পাশ্রমে প্রথমে অতুলচন্দ্র ঘোষ ও পরে অন্যান্য নেতাদের সঙ্গে দেখা করেন।[২২] মানভূমের পরিস্থিতি নিয়ে দু’দিন ধরে আলোচনাতেও কোনও সমাধানসূত্র বেরিয়ে এল না।

অন্ন-বস্ত্র সংকট, জনগণনায় কারচুপি ও দ্বিতীয় সত্যাগ্রহ:

১৯৪৯-এই বর্ষাভাবে খরার ফলে তীব্র খাদ্য সংকট, গণবণ্টনের অব্যবস্থা, তারই মধ্যে সরকারের চাষীদের সাহায্য করার বদলে ধান সঞ্চয়ে রাখা নিষিদ্ধ চাপিয়ে তাদের কাছ থেকে জোর করে লেভি আদায় এবং অনাহার মৃত্যু[২৩] – এই পরিপ্রেক্ষিতে লোকসেবক সংঘের পক্ষ থেকে বিহার ও কেন্দ্রের খাদ্যমন্ত্রী যথাক্রমে অনুগ্রহ নারায়ণ ও কানাইলাল মুন্সীর কাছে আলোচনার জন্য যান অরুণচন্দ্র ঘোষ ও বিভূতিভূষণ দাশগুপ্ত।[২৪] খাদ্যের পাশাপাশি দেখা দেয় চূড়ান্ত বস্ত্র সংকট। বাজারে আমদানি কম, চড়া দামে কমজোরি কাপড় পরেই লজ্জা ও শীত নিবারণ তথা পৌষ-পার্বণে নিয়মরক্ষা। ‘ফেয়ার প্রাইস’-এর দোকান থাকলেও প্রচণ্ড ভিড় ও সঙ্গে কালোবাজারির দাপটে চাহিদার চেয়ে যোগান কম। বিহার সরকার নির্বিকার।

তাদের সামনে ১৯৫১-র লোকগণনা যার প্রস্তুতি ১৯৪৮-৪৯ থেকেই। এতদিন সাঁওতাল (সাঁওতাল), ভূমিজ (মুণ্ডারি), বাউরি, বাগদি, মুদি (ওঁরাও) ও মাহাত (কুর্মী)দের ‘আদিম জাতি বিদ্যালয়’ স্থাপন করে বাংলা হটিয়ে হিন্দী শেখানোর চেষ্টা সফল হয়নি। এখন জনগণনার সুযোগে সমম্ত আদিবাসী ও হরিজনদের ‘দ্বিতীয় ভাষা’ হিন্দী হিসেবে নথিকৃত হতে লাগল। পুলিস, ফরেস্টার, বনকর্মী, আদিবাসী ও ওয়েলফেয়ার অফিসার থেকে চৌকিদার, হিন্দী শিক্ষক সকলে ষড়যন্ত্রে শামিল। লোকসেবকের সভাপতি অতুলচন্দ্র ঘোষ এই কারচুপির অভিযোগ জানিয়ে ও প্রতিকার চেয়ে প্রধানমন্ত্রী জওহরলাল নেহেরুকে টেলিগ্রাম করেন।[২৫][২৬] কিন্তু ততদিনে চক্রান্ত অনেকটাই সফল।

১৯৪৯-এর সত্যাগ্রহের পর থেকে বাঙালী বাড়িতে ঢুকে হুজ্জোতি করা আর সেই সঙ্গে হোলিতে বাঙালী বা বাঙালী অধিকৃত দোকান দেখলেই গায়ে নোংরা জল নর্দমার পাঁক ছিটিয়ে অত্যাচার শুরু হল। মেয়েদেরও রেয়াত করা হোত না। আনন্দোৎসব হয়ে গেল বিভীষিকা।

জননিরাপত্তা আইন-খাদ্য আইন-বস্ত্র সংকট-লোকগণনায় কারচুপি -সন্ত্রাস এই বহুবিধ অনাচারের প্রতিবাদে লোকসেবক সঙ্ঘ গ্রহণ করল দ্বিতীয় সত্যাগ্রহের কর্মসূচী। ১৯৫১ সালের ৯ই মার্চ থেকে ৬ই এপ্রিল পুরুলিয়া জুবিলি ময়দানে প্রায় দশ হাজার মানুষের জমায়েত হল ‘বিহার জন নিরাপত্তা আইন’ সজ্ঞানে অমান্য করেই তা হল। ক্রমশ অন্যত্রও জনসভা হতে লাগল। প্রথমে ৯ই মার্চ থেকে ৩০শে এপ্রিলের মধ্যে দফায় দফায় সত্যাগ্রহ ও হরতাল কর্মসূচীর পরিপ্রেক্ষিতে আবার উঠে এল বিহার কংগ্রেসি সরকারের পরিচিত অত্যাচারী রূপটা। একদিকে প্রহার, মিথ্যে অভিযোগে গ্রেপ্তার, কারানিক্ষেপ অন্যদিকে বাংলাবিরোধী অপপ্রচার। প্রতিবাদ উঠলে আরও বেশি নিষ্ঠুরতা।

পুলিসি নির্যাতনের এই পরিস্থিতির মধ্যে বলরামপুর থানার ২০-২২টি গ্রাম কমিউনিস্ট পার্টির নেতৃত্বে বেশ কিছুদিন ধরেই মুক্তাঞ্চল হয়ে গিয়েছিল।[২৭] সেখানে পুলিস সেখানে গেলে কাউকে ধরার বদলে নিজেরাই বেদম প্রহার খেয়ে আসত। সেনাও ব্যর্থ।[২৮][২৯] ১৯৫০-এ কিছু নেতা ধরা পড়লেও জন নিরাপত্তা আইন, খাদ্য ও বস্ত্র আইনের প্রতিবাদে ৪-৫ বছর ব্যাপী কৃষক আন্দোলনকে কেন্দ্র করে বলরামপুর থানার কানা, আমারু, ডমনতোড়, জোরাডি, হাসপুর ইত্যাদি গ্রামগুলোতে কমিউনিস্ট নেতৃত্ব সেই যে দুর্বার ঘাঁটি গড়ে তুলেছিল, সেটাই আজকের মাওবাদী ভাবধারার সূত্রপাত করেছিল কিনা ভেবে দেখার। আসলে ‘তেভাগা’ জাতীয় এই আন্দোলনকে বিহার সরকারের প্রচারে ভাষা আন্দোলন হিসাবে দেখানো হয়। প্রকৃত গবেষণার অভাবে এর ইতিহাসও সামনে আসেনি।

মানভূমের প্রথম সাধারণ নির্বাচন ও লোকসেবক সঙ্ঘ:

লাগাতার আন্দোলন এবং দু-দু’বার সত্যাগ্রহের পর ১৯৫২-র সাধারণ নির্বাচনের প্রাক্কালে ১৯৫১ সালের ১৩ই ডিসেম্বর বিহার সরকার ‘বিহার জননিরাপত্তা আইন’ প্রত্যাহার করে নেয়। লোকসেবক সঙ্ঘ ‘ইঞ্জিন’ প্রতীক নিয়ে নির্বাচনে অংশগ্রহণের সিদ্ধান্ত নেয়।[৩০] স্বাধীন দেশে প্রথম সাধারণ নির্বাচন হল ১৯৫২ সালের ৩রা জানুয়ারি থেকে ২৪শে জানুয়ারি। লোকসেবক সঙ্ঘ মানভূম জেলা থেকে মোট ১৮ জন (পুরুলিয়া-১২, ধানবাদ-৮) বিধানসভা প্রার্থী ও ৪ জন (পুরুলিয়া=২, ধানবাদ-২) লোকসভা প্রার্থী নির্বাচিত হতে পারে।

লোকসভায় কংগ্রেস ২টি (ধানবাদ থেকে) ও লোকসেবক সঙ্ঘ ২টি করে আসন পেল। বিধানসভার ১৮টি আসনের মধ্যে লোকসেবক সঙ্ঘ ৭টি, কংগ্রেস ৭টি, জনতা পার্টি ২টি এবং স্বতন্ত্র প্রার্থীরা ২টি আসনে বিজয়ী হল। ৬টি সংরক্ষিত আসনের ৩টি সঙ্ঘ, ৩টো কংগ্রেস। অর্ধাৎ প্রধান দুই যুযুধান শিবিরের অবস্থান তুল্যিমুল্যি। ভোটে দক্ষিণ মানভূমে পুরুলিয়া থেকে বান্দোয়ান পর্যন্ত লোকসেবক সঙ্ঘের ব্যাপক সাফল্য বাংলাভাষীদের জনসমর্থন নেই অপপ্রচারের যোগ্য জবাব। পরবর্তী ৫ বছর পাটনা বিধানসভায় এই সাত বিধায়ক ও লোকসভায় দুই সাংসদের সৌজন্যেই মানভূমের দাবি দাওয়াগুলো উচ্চারিত হোত।

১৯৫২ সালের নির্বাচনের পর দেখা গেল ভাষাভিত্তিক রাজ্য গঠনের দাবি মানভূমের একা নয়। মূলত দেশের অখণ্ডতার দোহাই দিয়ে বিহার ও কেন্দ্রীয় সরকারের অনেক টালবাহানার পর শেষ পর্যন্ত গঠিত হয় ‘সীমা কমিশন’।

ভাষার ভিত্তিতে রাজ্য পুনর্গঠনের দাবি:

ইতিমধ্যে মানভূমবাসীর দাবি দাওয়ার সঙ্গে পশ্চিমবঙ্গের একাত্মতা স্থাপিত হয়েছে। এই পরিস্থিতিতে পশ্চিমবঙ্গ বিধানসভায় একটি প্রস্তাব সর্বসম্মতিক্রমে গৃহীত হয় যাতে বিহারের কাছ থেকে পশ্চিমবঙ্গের দাবি –

“(১) গঙ্গা উপত্যকার মহানন্দা নদীর এপারে পুর্ণিয়া জেলার কিসানগঞ্জ ও সদর মহকুমার অংশবিশেষ। (২) ভাগীরথী উপত্যকায় সাঁওতাল পরগণার রাজমহল, পাকুড়, দুমকা, জামতাড়া, দেওঘর। (৩) দামোদর উপত্যকায় সাঁওতাল পরগণার সদর ও গিরিডি মহকুমা এবং মানভূমের সদর মহকুমার একাংশ। তন্মধ্যে ধানবাদের সাথে বিহারের যোগ রাখিবার জন্য একাংশ বাদ যাইবে। (৪) সুবর্ণরেখা উপত্যকার সিংভূম জেলার ধলভূম মহকুমা এবং মানভূমের সদর মহকুমার অংশ, তন্মধ্যে টাটানগর বাদ যাইবে।” লোকসেবক সঙ্ঘ ‘ইঞ্জিন’ প্রতীক নিয়ে নির্বাচনে অংশগ্রহণ করল।[৩১] পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী বিধানচন্দ্র রায় ব্যাখ্যা দেন, “ভাষার ভিত্তিতে প্রদেশ গঠনের নীতিতে ইহা দাবি করা হইতেছে না, উদ্বাস্তু পুনর্বসতি এবং অর্থনৈতিক ও শাসনকার্যের সুবিধার জন্য ঐ সমস্ত এলাকাগুলি দাবি করা হইতেছে।”

ব্যস! এই প্রস্তাবে বিহারে হুলুস্থূল বেধে গেল। দিল্লীতেও কম হল্লা হল না। প্রজাপতি মিশ্র বিধানচন্দ্র রায়কে তীব্র ভাষায় আক্রমণ করে বলেন, বিহার সূচ্যগ্র ভূমিও ছাড়িবে না, প্রয়োজনে সংগ্রাম করবে। বিহারের প্রচারমন্ত্রী মহেশ্বর প্রসাদ আবার আবার হুমকি দিলেন, “পশ্চিমবঙ্গ এরূপ দাবি করিলে বিহারে বাংলাভাষীদের জীবন অতিষ্ঠ করিয়া তোলা হইবে।” [৩২]

ডঃ শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়, বঙ্গীয় প্রাদেশিক হিন্দু মহাসভার নির্মলচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের পারস্পরিক সৌহার্দ্য রক্ষার তাগিদে ও বহিরাগত উস্বাস্তু পুনর্বসন দ্বারা দেশের অর্থনীতিকে বিপর্যয় থেকে বাঁচানোর খাতিরে পশ্চিমবঙ্গের লাগোয়া কয়েকটি বাংলা ভাষাভাষী অঞ্চল অবিলম্বে পশ্চিমবঙ্গে আনার পক্ষে সওয়াল করে বক্তৃতা দেন। সাফাই – বাংলাভাষী যে অঞ্চলগুলি ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদের চক্রান্তে বিহারে চলে গিয়েছিল সেইটুকুরই বঙ্গভুক্তি চাওয়া হচ্ছে।

১৯৫২ সালে ভারতীয় কমিউনিস্ট পার্টির তুষার চ্যাটার্জী লোকসভায় ভাষাভিত্তি রাজ্য পুনর্গঠনের প্রস্তাব রাখলে তার পক্ষে বিপক্ষে তুমুল তর্ক হয়। সমর্থনে দীর্ঘ বক্তব্য রাখেন ‘জনসঙ্ঘ’-এর প্রতিষ্ঠাতা শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়। বাংলার পক্ষে মত দেন কমরেড এ. কে. গোলাপন, মাদ্রাজের কংগ্রেস নেতা অনন্ত শয়নম্ আয়েঙ্গার এঁরাও । কিন্তু সবরাষ্ট্রমন্ত্রী ডাঃ কৈলাস নাথ ও প্রধানমন্ত্রী জওহরলাল নেহেরু শ্যামাপ্রসাদের যুক্তি সমর্থন করলেও জাতীয় ঐক্যের স্বার্থে প্রস্তাব নাকচ করে দিলেন। ১৯৫২-র ১২ই জুলাই প্রস্তাবটি ১৬১-৭৭ ভোটে অগ্রাহ্য হয়ে যায়।[৩৩]

Image by https://uniquetimes.org

বাংলা-বিহার চাপান-উতোর:

বলা বাহুল্য বিহার মন্ত্রীসভায় বাংলার দাবি নস্যাৎ হয়ে যায়। মুখ্যমন্ত্রী শ্রীকৃষ্ণ সিংহের মতে দার্জিলিং এবং জলপাইগুড়ির সাথে বাংলার অবশিষ্ট অংশের সংযোগের জন্য ভূমিখণ্ডের দাবি নাকি হিটলারের পোলিশ করিডোর দাবির কথা স্মরণ করিয়ে দেয়। বরং ভাষাঐক্য ও প্রশাসনিক সুবিধার্থে পশ্চিমবঙ্গ থেকে দার্জিলিং, জলপাইগুড়ি ও মালদহের অংশ এবং দিনাজপুর ও বীরভূমকে কেটে বিহারে জুড়ে দেওয়া হোক। তাছাড়া মানভূমে বাঙালীর অস্তিত্ব থাকলেও বাকি জায়গাগুলোতে বাংলাভাষীর সংখ্যা যৎসামান্য বলে খতিয়ান দেখান ।

পশ্চিমবাংলার রাজ্য কংগ্রেস সভাপতি অতুল্য ঘোষও ৩০শে আগস্ট ১৯৫২-তে কলকাতায় বিবৃতি দিয়ে বিহার মুখ্যমন্ত্রীর মন্তব্যকে বেদনাদায়ক বলেন। স্মরণ করান, “…১৯১২ সালের পর বহু কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটির অধিবেশনে বিহারের বহু নেতাই এই অঞ্চলগুলিকে বাংলায় ফিরাইয়া দিবার প্ররিশ্রুতি দিয়াছিলেন।” [৩৪][৩৫] পত্রিকা তাছাড়া স্বাধীনতার চড়া মূল্য দিতে বাংলা দু’ভাগ হওয়ায় উদ্বাস্তু সমস্যায় তো পশ্চিমবঙ্গকেই জর্জরিত হতে হচ্ছে আর বাস্তুহারা বাঙালীর ধনপ্রাণের মূল্যেই অবশিষ্টভারত স্বাধীনতা ভোগ করছে।

উত্তপ্ত পরিস্থিতির মধ্যে তেলেগু ভাষাভাষীদের জন্য মাদ্রাজ থেকে পৃথক অন্ধ্র রাজ্য গঠনের দাবিতে অনশনরত কংগ্রেস কর্মী শ্রীরামুলুর মৃত্যু হল।[৩৬][৩৭] বেঘোরে পড়ে গঠিত হল অন্ধ্র প্রদেশ ১৯৫৩-র ১লা অক্টোবর। কেন্দ্র সরকার এই নিয়ে উচ্চ পর্যায়ের কমিশন গঠনের অঙ্গীকার করল। কলকাতাতেও বৈদ্যনাথ ভৌমিক ও সুখেন্দুবিকাশ দাস এবং জীবনকৃষ্ণ খাঁড়া (৪৫ দিন) অনশন শুরু করলে পরিস্থিতির মোকাবিলায় গঠিত হল ‘রাজ্য পুনর্গঠন কমিশন’। এর মধ্যে একটা ব্যাপার লক্ষ্যনীয়, সেই সময় সব রাজনৈতিক দলেই কিছু তদ্গত নেতা কর্মী ছিলেন যাঁরা বৃহত্তর জনস্বার্থে সংকীর্ণ রাজনৈতিক অবস্থান ভুলে বিষয়ভিত্তিক একতা দেখিয়েছিলেন যা পশ্চিমবঙ্গে বর্তমানে একেবারে উধাও।

রাজ্য পুনর্গঠন কমিশন:

১৯৫৩-র ২৩শে ডিসেম্বর লোকসভায় প্রধানমন্ত্রী এই কমিশন গঠনের কথা ঘোষণা করলেন।[৩৮][৩৯) উড়িষ্যার রাজ্যপাল ফজল আলি, রাজ্যসভার সদস্য পণ্ডিত হৃদয়নাথ কুঞ্জরু ও মিশরের তৎকালীন রাষ্ট্রদূত সর্দার কে.এস. ভগতকে নিয়ে গঠিত হল কমিশন যার চেয়ারম্যান হলেন সৈয়দ ফজল আলি। ঐতিহাসিক পটভূমি, বর্তমান পরিস্থিতি ও আনুসঙ্গিক বিষয় খতিয়ে দেখে কমিশনকে ১৯৫৫-র জুন মাসের মধ্যে রিপোর্ট পেশ করতে বলা হয়। এরপরেই শুরু লাগাতার ‘টুসু সত্যাগ্রহ’ আর সীমা কমিশনের আতঙ্কে বিহার সরকারের মিথ্যাচার।

টুসু সত্যাগ্রহ:

[৪০] টুসু পরব আসলে শষ্যোৎসব যাতে পৌষ মাস জুড়ে সন্ধ্যেবেলা গাওয়া হয় টুসুগান। লোকসেবক সঙ্ঘ এই লোকগীতিকেই করে তোলে সত্যাগ্রহী আন্দোলনের হাতিয়ার যা সভা সমিতি ভাষণের চেয়ে দ্রুততর মিশে গেল জনমানুষের শিরায় শিরায়। শুরু হয়েছিল ১৯৫৪-র ৯ই জানুয়ারি আর শেষ হয় ৮ই ফেব্রুয়ারি।[৪১] ‘টুসুগানে মানভূম’ বই ছেপে কয়েক লক্ষ কপি বিক্রি হয়ে গেল। “ও বিহারী ভাই, তোরা রাখতে লারবি ডাঙ দ্যাখাঁই” প্রায় মানভূমের জাতীয় সঙ্গীত হয়ে উঠল। সাধারণত অন্তজ শ্রেণির এই পার্বণে বিদগ্ধজনেরাও গান বাঁধতে লাগলেন। সামান্য টুসুগানের ওপরেও বিহার সরকার নিষেধাজ্ঞা জারি করল। কাররুদ্ধ হলেন একাধিক নেতানেত্রী কর্মী নানা রকম সাজানো মিথ্যে অভিযোগে।

নির্বিচারে ৩৩ জন সত্যাগ্রহীর ৬-১২ মাস কারাদণ্ড ও জরিমানায় অসন্তোষে অগ্নিতে ঘৃতাহূতি হল ৭৩ বছর বয়সী ক্রনিক প্লুরিসিতে ভোগা লোকসেবকের বর্ষীয়ান নেতা অতুলচন্দ্র ঘোষের সশ্রম কারাদণ্ডে, সেইসাথে জরিমানায়। একদা ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামী যাঁর ভাতা ও অন্যান্য সুবিধা পাওয়ার কথা তাঁর প্রতি এই নিষ্ঠুরতায় পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য কংগ্রেস সভাপতি প্রতিবাদে ফেটে পড়েন। প্রতিবাদের ঝড় ওঠে সারা দেশেই। বিহার সরকার কোনঠাসা হয়ে যায়। তার মধ্যে ভজহরি মাহাতর কোমরে দড়ি পরিয়ে টেনে নিয়ে যাওয়ার বিরুদ্ধেও ওঠে প্রবল প্রতিক্রিয়া। বিহার বিধানসভা থেকেও প্রধানমন্ত্রীর কাছে প্রতিবাদপত্র যায়।

রাজ্য সীমা কমিশন গঠন ও প্রতিক্রিয়া:

[৪২] ১৯৫৩-র ডিসেম্বরে গঠিত সীমা কমিশন ১৯৫৪-র ২৪শে এপ্রিলের মধ্যে যার যা দাবি দাওয়া আছে পেশ করতে বলা হল। লোকসেবক সঙ্ঘ আন্দোলনের পথ ছেড়ে দাবিপত্র তৈরিতে ব্যস্ত হয়ে পড়ে এবং অতিরিক্ত সময় চেয়ে নেয়। বর্ধিত সময়সীমা কমিশন ৩১শে মের মধ্যে লোকসেবক সঙ্ঘ ১২০০ পৃষ্ঠার স্মারকলিপি পেশ করে। সদর লোকাল বোর্ড, পুরুলিয়া বার অ্যাসোসিয়েশন সহ মানভূম ধলভূমের একাধিক সংগঠন মানভূম ও ধমভূমকে বাংলার অন্তর্ভূক্ত করার দাবি সনদ পেশ করে। এমন কি ধানবাদ জনসাধারণও একই দাবিতে স্মারকলিপি জমা দেয়। তাছাড়া পশ্চিমবঙ্গ সরকার, বঙ্গীয় প্রাদেশিক কংগ্রস কমিটি, ইন্ডিয়ান অ্যাসোসিয়েশন, ভারতীয় হিন্দু মহাসভা, ভারতীয় কমিউনিস্ট পার্টি, ভারতীয় জনসঙ্ঘ, ভাতীয় প্লান্টার্স অ্যাসোসিয়েশন ইত্যাদি সংগঠনও নিজস্ব রাজনৈতিক অ্যাজেন্ডা সরিয়ে রেখে মানভূম ও ধলভূমের বঙ্গভূক্তির সপক্ষে স্মারকলিপি দেয়।

বিহার সরকার কিছু বিহারীপন্থী বাংলাভাষীকে সঙ্গে নিয়ে বাঙালীদের বিরুদ্ধে কুৎসা, অপপ্রচার, কাঁচা গালমন্দ, মারধোর গুণ্ডামির প্ররোচনা, লোকাল বোর্ডের প্রস্তাব জেলা বোর্ডকে নাকচ করার জন্য চাপ ইত্যাদি করেও হালে পানি পেল না। উল্টে কৃষ্ণবল্লভ সহায়রা সম্মুখীন হলেন প্রতিবাদী সভার। হিন্দীভাষীরা জঙ্গল লুঠ করেও ছাড়া পায় ,আর গরীব পাতা কুড়ুনিকে শুকনো ডালপালা-পাতা কুড়োনোর জন্য ফরেস্টারকে ঘুষ দিতে হয়। অভিযোগ তো একটা নয়। কিন্তু সবকটিরই জবাব বাংলাভাষীদের মুখ বন্ধ করে দেওয়া।

Image by indianetzone

বাংলা বিহার মুখ্যমন্ত্রী বৈঠক:

[৪৩] কেন্দ্রীয় ওয়ার্কিং কমিটির নির্দেশে বাংলা বিহার সংঘাত মিটিয়ে নেওয়ার উদ্দেশ্যে ১৯৫৪ সালে দুই রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রীর মধ্যে বৈঠকের পর বিধানচন্দ্র রায় বিস্ময়করভাবে বিহারে বাংলাভাষা ও বাংলাভাষীর স্বার্থ সুরক্ষিত আছে বলে বিবৃতি দেন। এই বিবৃতি থেকে বিহার স্বাভাবিকভাবেই সুবিধা উসুল করতে চাইছিল। অতুল্য ঘোষ যথারীতি এর তীব্র বিরোধিতা করেন।

সীমা কমিশন রিপোর্ট:

রাজ্য পুনর্গঠন কমিশনের দুজন সদস্য ডাঃ কুঞ্জরু ও সর্দার পানিকর ১৯৫৫ সালের ২৮শে জানুয়ারি পাটনায় এসে ৩১শে জানুয়ারি পর্যন্ত অবস্থান করেন। সফরসূচীতে ছিল যথাক্রমে পুর্ণিয়া, কিসানগঞ্জ, দুমকা, মানভূমের মাইথন, ধানবাদ, পুরুলিয়া, তারপর রাঁচী, ধলভূমের চাইবাসা, খরসোঁয়া ও শেষে জামশেদপুর।[৪৪]

লোকসেবক সঙ্ঘ ছাড়াও পাটনা, মাইথন, পুরুলিয়া ও অন্যত্র বিভিন্ন সংগঠন, নেতা, মন্ত্রীদের সাক্ষ্য খতিয়ে দেখা হয়। পুরুলিয়ায় লোকসেবক সঙ্ঘ প্রতিনিধিরা আলোচনার পর পেশ করেন ১৪০০ পৃষ্ঠার (প্রথমে ১২০০-র সঙ্গে পরে ২০০ পৃষ্ঠা সংযুক্ত হয়ে) বিশদ রিপোর্ট।[৪৫] সরকারি পক্ষে সীমা কমিশনের কাছে ভুল তথ্য, ভুয়ো সাক্ষ্য জুটিয়ে সত্য গোপনের ত্রুটি ছিল না। সঙ্গে বিধান রায়ের দেওয়া ক্লীন চিট তো ছিলই। সরকারি মদতপুষ্ট এক পক্ষ ঝাড়খণ্ড রাজ্য গঠনের প্রস্তাবও দেয়। কয়েক দশক পরে সেই উস্কানি বুমেরাং হয়ে ফিরবে কে ভেবেছিল?

পুরুলিয়ায় সন্ধ্যেবেলা কমিশনের বিনোদনের আসরে যে নাচনি নাচের আয়োজন ছিল, তাতে শিল্পীরা যে হিন্দী জানেই না তা গোপন থাকে না। সাধ্যমতো সাক্ষ্য প্রমাণ, আশপাশের জনজীবন সব খতিয়ে দেখে কমিশন ৬ই ফেব্রুয়ারি মানভূম ত্যাগ করেন। এরপর বিহার মুখ্যমন্ত্রীর আপত্তি সত্ত্বেও ৭-৮ই ফেব্রুয়ারি বিহারের সীমান্তবর্তী এলাকা সরেজমিন পরিদর্শন এবং লোকসেবক নেতা অতুলচন্দ্র, বার অ্যাসোসিয়েশন ও সাংবাদিকদের সঙ্গে সাক্ষাত করে যান পশ্চিমবঙ্গের প্রদেশ কংগ্রেস সভাপতি অতুল্য ঘোষ। এই পরিভ্রমণের অভিজ্ঞতার বিবৃতি ১২ই ফেব্রুয়ারির আনন্দবাজারে প্রকাশিত হলে বাংলাভাষীর ওপর বিহার সরকারের সন্ত্রাসের দৃশ্যটি আর একবার প্রকাশ্যে আসে।[৪৬] অতুল্যবাবুও বাংলা ও বাঙালীর স্বার্থ দেখেছিলেন, রাজনৈতিক শিবির নয়।

কমিশনের আহ্বানে দার্জিলিং-এ আলোচনার ভিত্তিতে সংযুক্ত হয় ৪০০ পাতার সংযোজনী স্মারকলিপিও (supplementary memorandum)। দিল্লীতেও লোকসেবক সঙ্ঘের তৎপরতা বাড়ে।[৪৭]

কানাঘুষোর মধ্যে ২১ মাস ধরে নানা দিক খতিয়ে দেখে ১৯৫৫-র ৩০শে সেপ্টেম্বর ১১টা ৩০মিনিটে রাজ্য পুনর্গঠন কমিশন ভারত সরকারের কাছে ৩০০ পৃষ্ঠার রিপোর্ট পেশ করে।[৪৮] রাষ্ট্রপতি ডাঃ রাজেন্দ্র প্রসাদ, প্রধানমন্ত্রী জোহরলাল নেহেরু ও স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী গোবিন্দ বল্লভ পন্থের হাতে তুলে দেওয়া হয় এই রিপোর্ট। জনসাধারণে প্রকাশিত হয় ১০ই অক্টোবর। এতে ভারতে কটা রাজ্য হবে ও কিসের ভিত্তিতে তার সুপারিশ ছিল। ভারতীয় সংবিধানে যে ১৪টি ভাষাকে আঞ্চলিক ভাষার স্বীকৃতি দেওয়া আছে, তার মধ্যে উর্দু ও সংস্কৃতভাষী আলাদা এলাকা নেই বলে বাকি ১২টি ভাষা নিয়ে ১৬টি রাজ্যের সুপারিশ করা হল। এদিকে মানভূমকে খণ্ডিত করে পুরুলিয়া সদর ও ধানবাদ মহকুমা আলাদা করা হল। পুরুলিয়ায় ছিল ২১টি থানা আর ধানবাদে ১০টি।[৪৯] কমিশন ধানবাদ মহকুমা এবং লোকগণনায় হিন্দীভাষী বেশি হওয়ায় পুরুলিয়ার চাষ থানা বিহারে রেখে বাকি পুরুলিয়া পশ্চিমবঙ্গের অন্তর্ভুক্ত করার পরামর্শ দিল। কিছু ভূপ্রাকৃতিক দিকও বিবেচিত হয়েছিল।

পুর্ণিয়া জেলার মহানন্দা নদীর পূর্বভাগে কিসানগঞ্জ মহকুমার প্রায় ৮০০ বর্গমাইল অঞ্চলও বাংলায় থাকবে। ধানবাদ, ধলভূম (বাংলাপ্রধান মেনেও), সাঁওতাল পরগণা, কাছাড়, গোয়ালপাড়া প্রভৃতি প্রায় ১৫০০০ বর্গমাইলের ২০ লক্ষ বঙ্গভাষী বাংলার বাইরে বিহারেই থাকতে হবে। মূলত উড়িয়াভাষী সেরাইকেলা ও খরসোঁয়াকেও উড়িষ্যার না দিয়ে বিহারেই রাখা হল।

রাজ্য পুনর্গঠন সাব কমিটি:

[৫০] এই রিপোর্টে মানভূম, বাংলা ও বিহার কেউই খুশি নয়। তার ওপর আবার প্রধানমন্ত্রী জওহরলাল নেহেরু, স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী গোবিন্দবল্লভ পন্থ, শিক্ষামন্ত্রী আবুল কালাম আজাদ ও কংগ্রেস সভাপতি ইউ এন গেধর-কে নিয়ে রাজ্য পুনর্গঠন সাব কমিটি গঠন করে পুরুলিয়ার আরও প্রায় ১৫০০ বর্গমাইল এলাকাকেও বিহারে রাখার সুপারিশ করল। কিন্তু এতে বাংলা ও মানভূমবাসীর তীব্র প্রতিক্রিয়া দেখে সিদ্ধান্ত কার্যকর করা পিছিয়ে গেল। টাটা কোম্পানির জলাধার নির্মাণের অজুহাতে ডাঃ রায়ের সম্মতিক্রমে বিহারে রেখে দেওয়া হল আরও কিছু অংশ। শেষ পর্যন্ত পুরুলিয়া মহকুমারও চাষ, চন্দকিয়ারি, চাণ্ডিল, ইচাগড় ও পটমদা সমেত মোট ১১, ০৮,৭০০ জনসংখ্যার ১৯০৫ বর্গমাইল অঞ্চলের বাঙালীকে হতাশ করে বিহারেই রেখে দেওয়া হল। সদর মানভূমের মাত্র ২৪২৪ বর্গমাইল এলাকা বাংলায় এল যার তৎকালীন জনসংখ্যা ১১,৬৯,৩৫৯। বাকি অর্ধেক ১১,০৯,৯০০ মানুষ যার সংখ্যাগরিষ্ঠ বাংলাভাষী বাংলার বাইরে থেকে গেল।

রাজ্য সীমা কমিশন রিপোর্টের প্রতিক্রিয়া: তৃতীয় সত্যাগ্রহ:

এই অপূর্ণ পাপ্তিতেও কোপ বসায় মানভূম ১৯৫৬-র ১৫ই জানুয়ারি পৌষ সংক্রান্তিতে আবার টুসু সত্যাগ্রহের রাস্তা নেয়। ‘বঙ্গালি’ অধিকৃত সামান্য জমি হারিয়ে ১৭ই জানুয়ারি বিহার সরকারও হরতাল পালন করে। পুলিস প্রশাসন ও ভাড়া করা হরতাল সমর্থকরা ১৮-৩১ জানুয়ারি গুণ্ডামি, নাশকতা, রেলের তার কাটা ইত্যাদি দ্বারা জনজীবন বিপর্যস্ত করে রেখেছিল। শেষে জয়পুর গ্রাম থেকে অগত্যা প্রধানমন্ত্রী ও পশ্চিবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রীর কাছে তারবার্তা যায়।[৫১] ওদিকে পশ্চিমবঙ্গ ও মানভূম ২১ তারিখে একযোগে হরতাল ও অরন্ধন পালন করে।[৫১] পুরুলিয়ায় ১৪৪ ধারা অমান্য করে একদল লোকসেবক কর্মী ও বলরামপুরে কমিউনিস্ট পার্টির নেতৃত্বে সত্যাগ্রহ করে একাধিক কর্মীও গ্রেপ্তার হন। রাজনৈতিক ভেদাভেদের ঊর্ধ্বে ওঠার সত্যিই এক আশ্চর্য উদাহরণ এই ভাষা আন্দোলন। প্রবল দমন সন্ত্রাসেও সত্যাগ্রহীদের দমানো যায়নি। বরং ১৪৪ ধারা প্রত্যাহার করতে হয়।

বাংলা বিহার সংযুক্তিকরণ প্রস্তাব ও প্রতিক্রিয়া:

[৫২] সীমা কমিশনের রিপোর্টে দুই রাজ্যের কেউই সন্তুষ্ট নয় দেখে বাংলা ও বিহারের দুই মুখ্যমন্ত্রী আলোচনা করে যুগ্ম বিবৃতি দেন দুই রাজ্যকে সংযুক্ত করে বাংলা ও হিন্দী দুটি সরকারি ভাষাওয়ালা নতুন ‘পশ্চিমবঙ্গ ও বিহার সংযুক্ত প্রদেশ’ গড়ার উদ্ভট প্রস্তাব রাখেন। এর প্রধান রাজধানী হবে কলকাতা ও দ্বিতীয় রাজধানী পাটনা। আইন-শৃঙ্খলা বিভাগ ও নীতি হবে অভিন্ন।

কিন্তু সারা বাংলাজুড়ে এই জোড়তালির বিরুদ্ধে প্রবল বিরোধিতা দেখে বিধান রায় ঘোষণা করেন ১৯৫৬-র এপ্রিল-মে নাগাদ কলকাতা উত্তর-পশ্চিম লোকসভা কেন্দ্রের উপনির্বাচনে কংগ্রেস প্রার্থী পরাজিত হলে তিনি সংযুক্তিকরণ প্রস্তাব প্রত্যাহার করে নেবেন। বিহারেও অনেক সংগঠন এই সংযুক্তি প্রস্তাবে অখুশি ছিল।

Image by https://indianexpress.com

বঙ্গ সত্যাগ্রহ:

[৫৩] ওদিকে ১৬ই মার্চ বাংলা-বিহার সংযুক্তি প্রস্তাবের বিরুদ্ধে হরতাল পালিত হয়ে রাসমেলায় জনসভা বসে মানভূমে যার সভাপতিত্ব করেন অতুলচন্দ্র ঘোষ। এর মধ্যে লোকসভায় রাজ্যগুলির সীমানা নির্ধারণ বিষয়ে বিল এলে দেখা যায় পশ্চিমবঙ্গ ও বিহারের সীমানা নির্ধারক কোনও বিল আসেনি। পুরুলিয়ার বঙ্গভুক্তি ও বাংলা-বিহার সংযুক্তি দুটো বিষয়ই অমীমাংসিত।

স্থির হয় ২০ এপ্রিল ১৯৫৬ মানভূমের পুঞ্চা থানার পাকবিড়া গ্রাম থেকে ভোরবেলা ১০ জন মহিলা সমেত ১০০৫ জন সত্যাগ্রহী কলকাতার মুখে পদযাত্রা করবে। এই খবরে সারা পশ্চিমবঙ্গের মানুষ উৎসাহে মেতে ওঠে। সত্যাগ্রহীদের থাকা খাওয়ার জন্য তোড়জোড় শুরু হয়ে যায় বাঁকুড়া, বর্ধমান, হুগলি ও কলকাতার নানা জায়গায়। কলকাতা পৌঁছে ৬ই মে জনসভা ও ৭ই মে সত্যাগ্রহ অনুষ্ঠিত হওয়ার কথা। ২১শে এপ্রিল শনিবার বাংলার সীমান্তে পৌঁছলে তাদের দেওয়া হয় চন্দনের ফোঁটা, খৈ, উলুধ্বনি, শঙ্খধ্বনি সহ বিপুল অভ্যর্থনা। এরপর পদযাত্রীর দল বাঁকুড়া, বর্ধমান, হুগলি, কলকাতা -পশ্চিমবঙ্গের যেখানেই গেছে পেয়েছে বিপুল গণসম্বর্ধনা। চুঁচুড়ায় বিধায়ক হেমন্ত কুমার বসু বলেন, “এই সংগ্রাম শুধু মানভূমের নয়, সারা পশ্চিমবাংলার এবং সমস্ত বাংলা ভাষাভাষী অঞ্চল একত্রিত না হওয়া অব্দি সংগ্রাম চলবে।”[৫৪]

অতুলবাবুও অভিভূত হয়ে যান পশ্চিমবঙ্গবাসীর অভ্যর্থনায়। ৬ই মে দলটি হাওড়া ব্রীজ অতিক্রম করে মহানগরীতে প্রবেশ করে প্রায় ২০০ মাইল পদযাত্রা শেষে। ভাষা ভিত্তিক রাজ্য গঠনের ও ভারতের সমস্ত বাংলাভাষী বিচ্ছিন্ন অঞ্চলকে বাংলার অন্তর্ভুক্তিকরণের দাবিতে এক ঐতিহাসিক পদযাত্রার স্মৃতি কী করে পশ্চিমবঙ্গের মানুষ এত তাড়াতাড়ি ভুলে গেল সেটাই বিস্ময়ের। ইতিপূর্বে দুই সোভিয়েত ইউনিয়নের ক্রশ্চেভ ও বুলগানিনের ভারত ভ্রমণেই একমাত্র কলকাতা অনুরূপ উন্মাদনা দেখিয়েছিল। সেদিন কিন্তু রাজপথের দুই ধারে খই উলুধ্বনি পুষ্পবৃষ্টিকারী ফুল-মালা দিয়ে সম্বর্ধিত করেছিলেন প্রজা সোশালিস্ট পার্টির সুরেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, জ্যোতি বসু প্রমুখ নেতৃবৃন্দও। সমাবেশে ১৪৪ ধারা ভেঙে ১০০০ সত্যাগ্রহী কারাবরণ করেন। তাদের মুক্তির পর তুমুল উন্মদনায় পুনরায় সম্বর্ধিত হওয়ার মধুর স্মৃতি নিয়ে ২০শে মে একটি বিশেষ ট্রেনে ভোর ৪টেয় রওনা হয়ে বঙ্গ-সত্যাগ্রহীদের দলটি ৩.১৫ নাগাদ পুরুলিয়া প্রত্যাবর্তন করে।[৫৫] পশ্চিমবাংলার মানুষের সেই উচ্ছ্বাস উন্মাদনাই প্রমাণ করে মানভূমের নাড়ীর যোগ বাংলার সঙ্গেই। ওদিকে ধলভূম থেকেও ১৭৫ জনের একটি সত্যাগ্রহীর দল ধলভূম মুক্তি পরিষদের নেতৃত্বে পদব্রজে কলকাতা পৌঁছিয়ে হাজরা পার্কে সম্বর্ধিত হয়।[৫৬]

বাংলা-বিহার সংযুক্তিকরণ প্রস্তাব প্রত্যাহার:

বঙ্গ সত্যাগ্রহ চলাকালীনই কলকাতার উত্তর-পশ্চিম লোকসভা কেন্দ্রের উপনির্বাচনের ফল ঘোষিত হয়। প্রত্যাশিতভাবে কংগ্রেস বামপন্থী সমর্থিত প্রার্থীর কাছে হেরে যান। বিধানচন্দ্র ৩মে দিল্লী থেকে ফিরে সংযুক্তি প্রস্তাব প্রত্যাহার করেন।এতে বিহারে তুমুল ক্ষোভের সঞ্চার হয়। তারা ঐ রিপোর্ট মানে না, বাংলাকে কুশাগ্র পরিমাণ জমিও ছেড়ে দেবে না। সুতরাং কেন্দ্র সিদ্ধান্ত কার্যকর করতে গেলে কণামাত্র সহযোগিতা বিহার সরকার করবে না।[৫৭]

সংযুক্তিকরণ প্রস্তাব প্রত্যাহিত হওয়ায় সীমা কমিশনের সুপারিশ লোকসভায় পেশ করে বিলটি আইনে পরিণত করার আশু প্রয়োজনীয়তা দেখা দিল; কারণ ১৯৫৭-র ফেব্রয়ারিতে ভারতের দ্বিতীয় সধারণ নির্বাচন।

লোকসভায় পশ্চিমবঙ্গ-বিহার ভূমি হস্তান্তর আইন পাস:

[৫৮] ২৫শে জুলাই ১৯৫৬ সরাষ্ট্রমন্ত্রী বি.এন.দাতার ‘পশ্চিমবঙ্গ বিহার ভূমি হস্তান্তর’ বিলটি পেশ করেন। দাতার, কুঞ্জরু ও রামস্বামী পশ্চিমবঙ্গের দাবিকে জোরালো সমর্থন জানান। বিলটি এরপর যুক্ত সিলেক্ট কমিটিতে পাঠানো হয়। কিন্তু বিহার ভুয়ো ‘ল্যাঞ্জুয়েজ হ্যান্ডবুক’ বিলি করে, পাঞ্জাবের ঠাকুরদাস ভার্গবের অভিনয় আশ্রয় করে প্রমাণের চেষ্টা চালিয়ে যায় হস্তান্তরিত হতে চলা জমি বাংলাভাষী নয়। ১৭ আগস্ট অন্যান্যদের সঙ্গে আবার কমরেড তুষার চ্যাটার্জীর পাশে বঙ্গীয় হিন্দু মহাসভার নির্মলচন্দ্র চ্যাটার্জী একযোগে বাংলার হয়ে হাল ধরেন। নির্মলবাবুই ল্যাঙ্গোয়েজ হ্যান্ডবুকের কারচুপি ধরে ফেলেন। এইদিন দীর্ঘ বিতণ্ডার পর বাংলা বিহার সীমানা নির্ধারক বিলটি লোকসভায় পাস করা হয় যা কার্যকরী করার কথা ১লা নভেম্বর ১৯৫৬।[৫৯] ২৮শে আগস্ট বিলটি অপরিবর্তিতরূপে রাজ্যসভায় গেল। সেখানেও বিল নিয়ে উত্তপ্ত আলোচনা হল। যাইহোক, ১লা সেপ্টেম্বর ১৯৫৬ রাষ্ট্রপতি ডাঃ রাজেন্দ্রপ্রসাদ ‘বাংলা বিহার ভূমি হস্তান্তর’ বিলে সাক্ষর করার পর সেটি আইন হিসেবে স্বীকৃত হয়।

সরকারি নথি পাচার:

[৬০] কিন্তু ১৭ই আগস্ট লোকসভায় বিল পাস হওয়ার আড়াই মাসের মধ্যে ১লা নভেম্বর তা কার্যকরী হবে, এই সিদ্ধান্ত গ্রহণের পর থেকেই বিহার সরকার পুরুলিয়ার বিভিন্ন অফিস, জজকোর্ট থেকে ফাইলপত্র, দুষ্প্রাপ্য বই, পুরোনো রেকর্ড যাতে মানভূম ছাড়াও বর্ধমান বাঁকুড়ার তথ্যও ছিল, এমন কি আসবাবপত্র পর্যন্ত বিহারে পাচার শুরু করে দিল। যে ষোলটি থানা পশ্চিমবঙ্গের সঙ্গে যুক্ত হওয়ার কথা তাদের নথিও চলে গেল অন্যত্র। পুরুলিয়ার সরকারি কর্মচারীদের ৭ই অক্টোবরের মধ্যে কে কোন সরাকরের অধীনে বদলি চায় জানাতে বলা হল। নতুবা ঐ সমস্ত কর্মচারীরা পশ্চিমবঙ্গের অধীনে কাজ করবেন ধরে নেওয়া হবে।

পুরুলিয়ার বঙ্গভুক্তি:

Image by https://indiarailinfo.com

[৬১] পুরুলিয়া পশ্চিবঙ্গে যাচ্ছে – ঘোষণা হয়ে গেছে। ১৯৫৬-র ৩১শে অক্টোবর রাত থেকেই বাজি ও প্রদীপে সমগ্র পুরুলিয়ায় যেন দীপাবলী উযদাপন। যদিও সমগ্র ধলভূম এবং মানভূমের কিছু অংশের বাংলাভাষীরা বিহারে থেকে যাওয়ায় হতাশ, তবু ৪৪ বছর লড়াই করার পর যে অংশটুকুর দাবি মিটল, তার উম্নাদনা উৎসাহ যে তুঙ্গে থাকবে, তা বলা বাহুল্য। ১লা নভেম্বর থেকে ১২ই নভেম্বর পর্যন্ত টানা তেরোদিন ধরে চলল নানা আলোচনা, বক্তৃতা ও নতুন ভূমিকায় কর্তব্যকর্ম পরিকল্পনা। পাশাপাশি সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান। ১-২ নভেম্বর নিবারণ পার্কে একটানা জ্বলেছিল ২৫০০ প্রদীপ। মানভূমের শিল্প সংস্কৃতির ওপর একটি প্রদর্শনীও আয়োজিত হয়েছিল। বিহারের একটি মহকুমা থেকে পশ্চিমবঙ্গের এক পূর্ণাঙ্গ জেলায় পরিণত হয়েছে পুরুলিয়া। পশ্চিমবঙ্গে অন্যান্য জেলা থেকে বিশিষ্টরা আমন্ত্রণ পেয়ে সেখানে জড়ো হয়েছেন।

শুধু উৎসব আনন্দে মাতা নয়, গৃহীত হয় কৃষিজীবী শ্রমিকদেরকে সহযোগিতা করার ও বন্যার্তদের অর্থ সাহায্যের অঙ্গীকারও। লোকসেবক সঙ্ঘ এর পরেও প্রায় দেড় দশক ধরে পুরুলিয়ায় কংগ্রেসী কুশাসন বিরোধী প্রধান রাজনৈতিক দল এবং গ্রামভিত্তিক কৃষিউন্নয়নের রূপকার হিসেবে সক্রিয় ছিল।

বিপুল উৎসাহ ও উদ্দীপনা নিয়ে পশ্চিমবঙ্গের মানচিত্রে আসা এই পুরুলিয়া ক্রমশ কীভাবে ও কেন মাওবাদী জঙ্গিদের আস্তানা হয়ে উঠল, সেটাও খতিয়ে দেখা দরকার। আজ যেসব আদিবাসী ও অন্তজরা সমাজের মূল স্রোত থেকে তিতবিরক্ত হয়ে নিজেদের স্বেচ্ছায় বিচ্ছিন্ন করে ফেলেছে, চার দশক ধরে চলা বাংলাভাষা আন্দোলনে তাদের সক্রিয় অংশগ্রহণ ছাড়া কিন্তু পুরুলিয়ার বঙ্গভুক্তি সম্ভব হোত না। সেদিনের সত্যাগ্রহীরা কোন অভিমানে বা কীসের ইন্ধনে বিচ্ছিন্নতাবাদের আশ্রয় নিয়েছে, সেটা সনাক্ত করা না গেলে বাংলা ও বাঙালী বিরোধী আবেগ তৈরি হওয়া অস্বাভাবিক নয়। এমনিতেই ‘সাঁওতাল’ ভাষার বাংলা অর্থ নিয়ে ক্ষোভ আছে, তারপর পাহাড় ও কুচবিহারের মতো যদি জঙ্গলমহলেও পৃথক রাজ্য গঠনের দাবি ওঠে পরিস্থিতি জটিলতর হয়ে যাবে।

লক্ষ্যণীয়, এই দীর্ঘ রক্তক্ষয়ী সংগ্রামের পরেও কিন্তু বাঙালীদের বিহারি, হিন্দীভাষী বা হিন্দীভাষার প্রতি কোনও জাতক্রোধ অবশিষ্ট নেই, যদিও আধিপত্যকামিতা ও সম্প্রসারণবাদ নিয়ে সঙ্গত অভিযোগ আছে। কিন্তু দেশের ঐক্যের খাতিরে বা সর্বভারতীয় সংযোগের স্বার্থে অথবা বিনোদনের তাগিদে, হিন্দী বহু বাঙালীর জীবনে সহাবস্থান করছে। অবশ্য বৈষম্যের অনুভব যে একেবারে হয় না তা নয়। আসলে জাতীয়তাবাদের সঙ্গে ভাষাগত প্রাদেশিক পরিচয়ের সংঘাতে বাঙালী বড় দিশাহীন ও অসহায়। আসাম থেকে সারা ভারতবর্ষ, এমন কি পশ্চিমবঙ্গেও – বাঙালী কিন্তু খুব সহজে পর-সংস্কৃতি সহিষ্ণুতা দেখাতে গিয়ে প্রায়ই নিজে ভাষা-সংস্কৃতিগতভাবে নতজানু হয়ে যায়। তমসার মধ্যে আলোকরেখা একটাই, সেদিন দলমত নির্বিশেষে পশ্চিমবাংলা ও মানভূমের প্রতিটি রাজনৈতিক দল কাদা ছোঁড়াছুড়ি সরিয়ে রেখে স্বাজাতির স্বার্থে যে বিরল একতার পরিচয় দিয়েছিল, তা হয়তো আবার কোনওদিন ফিরে আসবে; কারণ ‘ইতিহাস পুনরাবৃত হয়’।

[মূল দেহ: ৫১৫২ শব্দ]

. . .

তথ্যসূত্র:

- ধানবাদ ইতিবৃত্ত: অজিত রায়

- দিলীপ কুমার গোস্বামী: মানভূমের ভাষা আন্দোলন ও পুরুলিয়ার বঙ্গভুক্তি, ব্রজভূমি প্রকাশনী, ২০১৪ পৃ. ১৯

- ঐ পৃ, ২০

- ঐ পৃ ২১

- ঐ পৃ ২২

- ঐ পৃ ২১

- ঐ পৃ ৩৭

- মুক্তি, ১৯ এপ্রিল ১৯৪৮

- দিলীপ কুমার গোস্বামী: মানভূমের ভাষা আন্দোলন ও পুরুলিয়ার বঙ্গভুক্তি, ব্রজভূমি প্রকাশনী, ২০১৪ পৃ. ৩৬-৩৭

- ঐ, পৃ. ৩৭

- গোস্বামী: ২০১৪, পৃ. ৩৯

- মুক্তি, ৭ জুন ১৯৪৮

- মুক্তি, ২৮ জুন ১৯৪৮

- মুক্তি, ২৭ ডিসেম্বর, ১৯৪৮

- Circular No. 701/5R-6-48, Purulia, the 18th March, 1948 to All the Sub-Inspector of School in the district of Manbhum.

- মুক্তি, ১৭ই জানুয়ারি ১৯৪৯

- মুক্তি, ৩১শে জানুয়ারি ১৯৪৯

- গোস্বামী: ২০১৪ পৃ. ৫১

- মুক্তি, ২৪ ডিসেম্বর ১৯৫১ বিহার বিধানসভা বিতর্ক,

- ১ লা এপ্রিল ১৯৫৩,

- মুক্তি, ৪ঠা এপ্রিল ১৯৪৮

- মুক্তি, ৯ই মে ১৯৪৮

- মুক্তি, ২৫শে সেপ্টেম্বর ১৯৫০ মুক্তি,

- গোস্বামী, ২০১৪ পৃ. ৬৫-৬৬

- মুক্তি, ফেব্রুয়ারি ১৯৫১।

- গোস্বামী, ২০১৪, পৃ. ৫১

- মুক্তি, ২৮সে আগস্ট ১৯৪৮

- মুক্তি, ৩০শে এপ্রিল ১৯৫১।

- ১৬ই বৈশাখ সোমবার

- মুক্তি, ২২শে অক্টোবর ১৯৫১

- পশ্চিমবঙ্গ বিধানসভা প্রসিডিংস্ ১৯৫২

- মুক্তি, ২৫শে আগস্ট ১৯৫২

- মুক্তি, ২২শে অক্টোবর ১৯৫২

- অমৃতবাজার ১ সেপ্টেম্বর আগস্ট ১৯৫২,

- দিলীপ কুমার গোস্বামী: ২০১৪, পৃ. ৮১

- ফেব্রুয়ারি ১৯৫১।

- দিলীপ কুমার গোস্বামী: ২০১৪ পৃ. ৮২

- মুক্তি ফেব্রুয়ারি ১৯৫১

- দিলীপ কুমার গোস্বামী: ২০১৪ পৃ. ৮৩

- দিলীপ কুমার গোস্বামী: ২০১৪ পৃ. ৮৫

- মুক্তি ৪ঠা জানুয়ারি ১৯৫৪

- দিলীপ কুমার গোস্বামী: ২০১৪ পৃ. ৮৫

- মুক্তি, ১৪ই জুন ১৯৫৪

- মুক্তি, ৩১শে জানুয়ারি ১৯৫৫

- দিলীপ কুমার গোস্বামী: ২০১৪ পৃ. ১০২

- আনন্দবাজার পত্রিকা, ১২ই ফেব্রুয়ারি ১৯৫৫

- মুক্তি, ১৪ই ফেব্রুয়ারি ১৯৫৫

- দিলীপ কুমার গোস্বামী: ২০১৪ পৃ. ১০৭

- ঐ পৃ ১৩৮

- ঐ পৃ. ১০৯-১১০

- মুক্তি, ১৩ই ফেব্রুয়ারি ১৯৫৬

- দিলীপ কুমার গোস্বামী: ২০১৪ পৃ. ১১৪

- ঐ পৃ ১১৯

- মুক্তি, ১৩ই ফেব্রুয়ারি ১৯৫৬

- মুক্তি, ৭ই মে ১৯৫৬

- দিলীপ কুমার গোস্বামী: ২০১৪ পৃ. ১৩১

- ঐ পৃ. ১৩১

- ঐ পৃ ১৩৩-১৩৯

- মুক্তি ১লা অক্টোবর ১৯৫৬

- মুক্তি ১লা নভেম্বর ১৯৫৬

- দিলীপ কুমার গোস্বামী: ২০১৪ পৃ. ১৪২-১৪৮

এছাড়া:

- সুভাষ মুখোপাধ্যায়: ১৯১২ খৃষ্টাব্দে বিহার ভুক্তির বিরুদ্ধে মানভূমে প্রতিবাদী আন্দোলন

- রাখাল চক্রবর্ত্তী: পঞ্চকোটের ইতিহাস, পৃ ৯৩ -৯৭

- তরুণদেব ভট্টাচার্য্য: পুরুলিয়া, পৃ ৯৭

- Dalton: Pg 174

- অরুণ চৌধুরী: ‘দিগম্বর চক্রবর্ত্তী’, দেশহিতৈষী, ১৬ জুলাই, ১৯৯৯