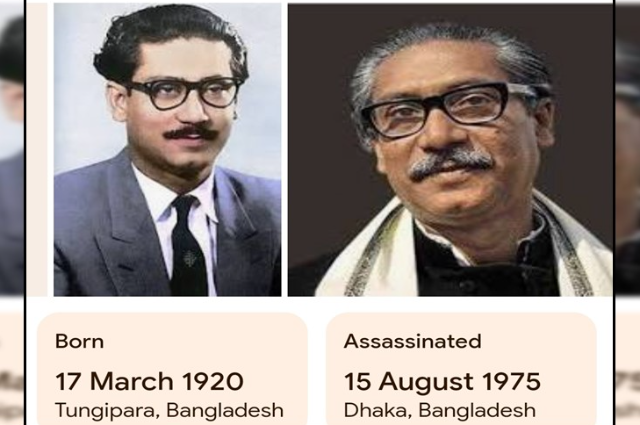

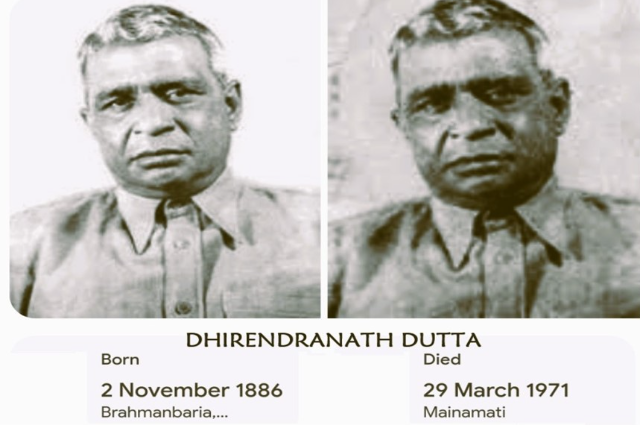

বাংলাদেশের ভাষা আন্দোলন থেকে মুক্তিযুদ্ধের সঙ্গে যে নামটি অবিচ্ছেদ্যভাবে জড়িয়ে আছে, সেটি হল শেখ মুজিবর রহমান। ভারতভাগ করে পাকিস্তান গড়ে ওঠা ইস্তক ভাষা আন্দোলনের পুরোভাগে ছিলেন হিন্দু বাঙালীরা। ধীরেন্দ্রনাথ দত্ত প্রথম পাকিস্তান পার্লামেন্টে বাংলাভাষাকে যুগ্ম রাষ্ট্রভাষা করার দাবি তুলে সরকারি কাজকর্ম থেকে বাংলা অপসারণের তীব্র প্রতিবাদ জানান যেটা সমর্থন করেন শ্রীশচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, প্রেমহরি বর্মণ প্রমুখের মতো সদনে উপস্থিত গুটিকয় শুধু হিন্দু নেতারাই, কিন্তু পরবর্তীকালে ভাষা আন্দোলনের মানচিত্রে তাঁরা ততটা প্রধান্য পাননি। বরং ক্রমশ পাকিস্তানবিরোধী বাঙালী জাতিসত্তার মুখ হয়ে ওঠেন মুজিবর রহমান যিনি ভারত অবিভক্ত থাকাকালে পাকিস্তানেরই দাবিদার ছিলেন, সোহ্রাবর্দি পরিচালিত গ্রেট ক্যালকাটা কিলিং-এর সময় সোহ্রাবর্দির ঘনিষ্ঠ মুসলিম লীগের সক্রিয় সদস্য ছিলেন এবং তাছাড়া নোয়াখালিতে হিন্দু গণহত্যার না নেভা আগুনে নতুন করে ইন্ধনের জোগানদার।[1] যাইহোক স্বাধীন বাংলাদেশের রূপকার হিসাবে তাঁর অবদান অস্বীকারের জায়গা নেই, আমরা সেটাই আলোচনা করব।

অবিভক্ত ভারতের বঙ্গ প্রদেশের অন্তর্ভুক্ত ফরিদপুর জেলার গোপালগঞ্জ দায়রা আদালতের সেরেস্তাদার শেখ লুৎফর রহমান ও সায়েরা খাতুনের ছয় পুত্রকন্যার সংসারে তৃতীয় সন্তান ছিলেন ছিলেন মুজিবর। ১০২৭ সালে সাত বছর বয়সে গিমাডাঙ্গা প্রাথমিক বিদ্যালয়ে পড়াশুনো শুরু। তারপর ১৯২৯ থেকে ’৩৪ পর্যন্ত গোপালগঞ্জ পাবলিক স্কুলে পাঠাভ্যাস। জটিল চক্ষূরোগের কারণে বছর চারেক বিরতির পর ১৯৩৭ সালে গোপালগঞ্জে মাথুরানাথ ইনস্টিটিউট মিশন স্কুলে সপ্তম শ্রেনীতে ভর্তি হন যেখান থেকে মুজিব ম্যাট্রিকুলেশন পাশ করেন।

পরবর্তীকালে সক্রিয় রাজনীতিতে না এলে হয়তো তাঁর মিশনারি স্কুলে পরিদর্শনে যাওয়া বেঙ্গল প্রেসিডেন্সির তৎকালীন প্রধানমন্ত্রী (এখনকার পরিভাষায় মুখ্যমন্ত্রী) ফজলুল হক ও তাঁর পরবর্তী বাংলার প্রধানমন্ত্রী ও তারও পরে পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রী হুসেন শহীদ সোহরাবর্দির বিদ্যালয়ের ছাদ সংস্কারের দাবি পেশ করাকে প্রথম রাজনৈতিক কর্মকাণ্ড বলে সনাক্ত করা হতো না। তবে ঘটনাচক্রে মুজিবর এই দুই পাকিস্তানপ্রেমী রাজনৈতিক ব্যক্তিত্বেরই ঘনিষ্ঠ হয়েছিলেন। ১৯৪০ সালে নিখিল ভারত মুসলিম ছাত্র ফেডারেশনে যোগ দিয়ে এক বছর মেয়াদের জন্য নির্বাচিত হয়েছিলেন। ১৯৪২ সনে এনট্র্যান্স পাস করার পর কলকাতা ইসলামিয়া কলেজে (বর্তমান নাম মাওলানা আজাদ কলেজ) আইন পড়ার জন্য ভর্তি হন। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীন কলেজে পড়ার সময় থেকেই মুজিবরের সক্রিয় রাজনীতিতে পদার্পণ। ১৯৪৩ সালে তিনি বেঙ্গল মুসলিম লীগে যোগ দেন এবং কাশ্মিরী বংশদ্ভুত বাঙালী মুসলিম নেতা হুসেইন শহীদ সোহরাবর্দীর সান্নিধ্যে আসেন। এই সময় তাঁর ছাত্র আন্দোলনের মুখ্য লক্ষ্য ছিল একটি পৃথক মুসলিম রাষ্ট্র হিসেবে পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার জন্য আন্দোলন। ১৯৪৩ সনে বঙ্গীয় মুসলিম লীগের কাউন্সিলরও নির্বাচিত হন। ১৯৪৪ সনে বর্তমান বাংলাদেশের কুষ্টিয়ায় নিখিল বঙ্গ মুসলিম ছাত্র লীগের সম্মেলনে কলকাতায় বসবাসকারী ফরিদপুরবাসীদের নিয়ে তৈরি "ফরিদপুর ডিস্ট্রিক্ট এসোসিয়েশনের" সেক্রেটারি মনোনীত হন। এর দুই বছর পর ইসলামিয়া কলেজ ছাত্র ইউনিয়নের মহাসচিব নির্বাচিত হন। ১৯৪৬-এ পাকিস্তাবের দাবিতে জিন্নার ডাইরেক্ট অ্যাকশন ডে ঘোষণা ও সোহরাবর্দির অক্টারলোনি মনুমেন্টের তলায় ভাষণের জেরে ‘গ্রেট ক্যালকাটা কিলিং’ নামে কুখ্যাত দাঙ্গার সময় মুজিবর ছিলেন সোহরাবর্দির অন্যতম বিশ্বস্ত অনুচর। তখন নিশ্চয়ই ভাবেননি, ভবিষ্যতে এই পাকিস্তানের বিরুদ্ধেই বাঙালী জাতীয়তা সংগঠিত করার গুরু দায়িত্ব একদিন তাঁরই কাঁধে বর্তাবে।

১৯৪৭-এ দেশবিভাগের বছর মুজিবরের কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীনে ইসলামিয়া কলেজ থেকে বিএ ডিগ্রী লাভ। ভারত থেকে বিচ্ছিন্ন পৃথক পাকিস্তান রাষ্ট্র গঠিত হওয়ার পর শেখ মুজিব পূর্ব পাকিস্তানে ফিরে এসে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের আইন বিভাগে ভর্তি হন। ১৯৪৮ সালের জানুয়ারি ৪ তারিখে প্রতিষ্ঠা করেন ‘পূর্ব পাকিস্তান মুসলিম ছাত্র লীগ’ যা তাঁকে উক্ত প্রদেশের অন্যতম প্রধান ছাত্রনেতায় পরিণত করে। ইসলামিক আদর্শের প্রতি আনুগত্য সত্ত্বেও এ সময় কিছুটা সমাজতন্ত্রের দিকেও ঝোঁকেন।

ভাষা আন্দোলনের সূচনা ও পরিণতি

স্বাধীনতা ইস্তক পূর্ববঙ্গের সমাজ ও রাজনীতিতে লাগাতার যে দুর্যোগ ঘনিয়ে থাকে, তার সূত্রপাত হয়েছিল মূলত ভাষা নিয়ে। ১৯৪৭ সালে ভারত ভাগের পর পূর্ববঙ্গের ৪ কোটি ৪০ লক্ষ বাংলাভাষী মানুষ ৬ কোটি ৯০ লাখ জনসংখ্যাবিশিষ্ট নবগঠিত পাকিস্তানের নাগরিকে পরিণত হয়। জনসংখ্যার নিরীখে পাকিস্তানে বাঙালী সংখ্যাগরিষ্ঠ হলেও পাকিস্তান সরকার, প্রশাসন এবং সামরিক বাহিনীতে ছিল পশ্চিম পাকিস্তানিদের সংখ্যাগরিষ্ঠতা। দাঙ্গার জেরে পূর্ববঙ্গ থেকে শিক্ষিত ও পদস্থ হিন্দু বাঙালীরা ক্রমাগত নিহত ও বিতাড়িত হওয়ায় সরকারি দপ্তরগুলির দখল নিতে থাকে পশ্চিম পাকিস্তানিরা। এই সুযোগেই তারা বাংলা ভাষাকে দাবিয়ে বঙ্গভাষী ও বঙ্গবাসীদের ওপর উর্দু চাপিয়ে দিতে চায়।

১৯৪৭ সালে দেশভাগ তথা স্বাধীনতার কিছুদিন পরেই পরেই করাচিতে অনুষ্ঠিত জাতীয় শিক্ষা সম্মেলনের ঘোষণাপত্রে উর্দুকে পাকিস্তানের একমাত্র রাষ্ট্রভাষা হিসেবে ব্যবহারের সুপারিশ করে প্রচারমাধ্যম, বিদ্যালয়, মুদ্রা ও ডাকটিকিট, পাকিস্তান পাবলিক সার্ভিস কমিশনের অনুমোদিত বিষয়তালিকা ইত্যাদি থেকে বাংলাকে মুছে ফেলার আয়োজন হয়। পূর্ববঙ্গে ব্যাপক ক্ষোভের মধ্যে ১৯৪৭ সালের ৮ ডিসেম্বর ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় চত্বরে বাংলাকেও রাষ্ট্রভাষার মর্যাদাদানের আনুষ্ঠানিক দাবি প্রথম উত্থাপিত হয়।

এরপর ১৯৪৮ সালের ২৩শে ফেব্রুয়ারী পাকিস্তান গণপরিষদে ইংরেজী ও উর্দুর পাশাপাশি সদস্যদের বাংলায় বক্তৃতা প্রদান এবং সরকারি কাজে বাংলা ব্যবহারের জন্য একটি সংশোধনী প্রস্তাব উত্থাপন করেন ‘গণপরিষদ’ (Assembly member ) সদস্য ধীরেন্দ্রনাথ দত্ত। পার্লামেন্ট সদস্য প্রেমহরি বর্মন, ভূপেন্দ্র কুমার দত্ত এবং শ্রীশচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় তাঁর এ প্রস্তাবকে স্বাগত জানান। কিন্তু তমিজুদ্দিন খানের নেতৃত্বে পাকিস্তান গণপরিষদের (Constituent Assembly of Pakistan) সকল মুসলমান সদস্য (মুসলিম লীগের) এমনকি বাঙালী মুসলিমরাও একযোগে এ প্রস্তাবের বিরোধিতা করায় সদনের ভোটাভুটিতে প্রস্তাবটি খারিজ হয়ে যায়। সুযোগ পেয়ে খাজা নাজ়িমুদ্দিন সেই প্রস্তাবের নিন্দা করে বক্তৃতা দেন, “পূর্ব বাংলার অধিকাংশ মানুষ চায় রাষ্ট্রভাষা উর্দু হোক”। কিন্তু গণপরিষদের খবর প্রকাশ পেতে হিন্দু-মুসলমান উভয় সম্প্রদায়ের বাঙালীর সম্মিলিত বিক্ষোভে কলেজ বিশ্ববিদ্যালয়ে ক্লাস বয়কট, ধর্মঘট ইত্যাদি চলতে থাকে। আন্দোলনে জড়ানোয় মুজিবর গ্রেফতারও হন।

১৯৪৮-এর ২১ মার্চ ঢাকার পূর্ববঙ্গে নিজের প্রথম সফরে গিয়েই রেসকোর্স ময়দানে (অধুনা সোহ্রাবর্দি উদ্যান) পাকিস্তানের স্থপতি ও গভর্নর জেনারেল মহম্মদ আলি জিন্নাহ্ ঘোষণা করেন, “উর্দুই হবে পাকিস্তানের একমাত্র রাষ্ট্রভাষা, অন্য কোনও ভাষা নয়।” পুনরায় বিক্ষোভ। ওদিকে ১৯শে মার্চ থেকে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের চতুর্থ শ্রেণীর কর্মচারীদের অধিকার আদায়ের আন্দোলনে জড়িয়ে মুজিবর ১১ সেপ্টেম্বর কারায় নিক্ষিপ্ত হন। মুক্তি পেয়েই মুসলিম লীগ বিরোধী প্রার্থীর বিজয় উদযাপন করতে গিয়ে পুনরায় আটক হন। চতুর্থ শ্রেণীর কর্মীদের জন্য আন্দোলনের জেরে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে বহিষ্কৃতও হন।

আওয়ামি মুসলিম লীগ গঠন ও মুজিবরের নেতৃত্বে আন্দোলন

১৯৪৯-র ২৩ জুন পূর্ব বাংলার কিছু জাতীয়তাবাদী নেতা মুসলিম ভেঙে বেরিয়ে এসে All Pakistan Awami Muslim League প্রতিষ্ঠা করেন। মৌলানা আবদ্দুল হামিদ খান ভাসানি প্রেসিডেন্ট, শামসুল হক জেনারেল সেক্রেটারি, আতাউর রহমান ভাইস প্রেসিডেন্ট, ইয়ার মহম্মদ খান খাজাঞ্চি (treasurer) নির্বাচিত হন। আর শেখ মুজিবর রহমান, খোন্দকর মোস্তাক আহমেদ ও এ.কে. খান হলেন প্রথম যুগ্ম সচিব (Joint Secretaries)। কালক্রমে এই আওয়ামি লীগের নেতৃত্ত্ব দিয়েই শেখ মুজিবর হয়ে দাঁড়ান বাংলার ভাষা আন্দোলন ও মুক্তিযুদ্ধের অন্যতম পুরোধা পুরুষ।

১৯৫০-এ প্রধানমন্ত্রী লিয়াকত আলির আগমন উপলক্ষে আওয়ামী মুসলিম লীগের ঢাকায় দুর্ভিক্ষবিরোধী মিছিলে নেতৃত্ব দিয়ে শেখ মুজিবরের আবার দুই বছর কারাদণ্ড হয়। দু বছর টানাপোড়েনের পর ১৯৫২ সালের ২৭ জানুয়ারি পাকিস্তানের প্রথম বাঙালী প্রধানমন্ত্রী খাজা নাজ়িমুদ্দিনও ঢাকার পল্টন ময়দানে এক বক্তৃতায় বলেন, “পাকিস্তানের রাষ্ট্রভাষা হবে উর্দু।” এই ঘোষণাই কার্যত পূর্ববঙ্গের ভাষা আন্দোলনের আনুষ্ঠানিক সূচনা করে দেয়।

প্রতিবাদে ‘রাষ্ট্রভাষা সংগ্রাম পরিষদ’ ৩০ জানুয়ারি ঢাকায় ছাত্র ধর্মঘট পালন করে। ২১ ফেব্রুয়ারি হরতাল, সমাবেশ ও মিছিলের বিস্তারিত কর্মসূচি গৃহীত হয়। সঙ্গে সঙ্গে জারি হয় ২১ ফেব্রুয়ারি থেকে ঢাকায় এক মাসের জন্য সভা, সমাবেশ ও মিছিল নিষিদ্ধ করে ১৪৪ ধারা। এই আইন ভঙ্গ ও মাতৃভাষার দাবিতে মিছিল সমাবেশকে কেন্দ্র করেই শহরের বিভিন্ন জায়গায় চলে ধরপাকড়, গুলিবর্ষণ। মুজিবর তখন জেলে। তিনি ১৪ ফেব্রুয়ারি থেকে অনশন শুরু করেন। ১৩ দিন অনশনের পর ২৬ ফেব্রুয়ারি মুক্তি পান।

১৯৫৩ সালের ৯ জুলাই মুজিবর পূর্ব পাকিস্তান আওয়ামী লীগের মহাসচিব (সেক্রেটারী জেনারেল) নির্বাচিত হন। ঐ বছরের সাধারণ নির্বাচনে লড়ার জন্য ৪ঠা ডিসেম্বর ফজলুল হক, মৌলানা ভাসামি ও আওয়ামি লীগের হুসেন শাহিদ সোহ্রাবর্দি মিলে তৈরি করেন যুক্ত ফ্রন্ট।

১৯৫৪ সালে ভাষা সংক্রান্ত অচলাবস্থা কাটাতে করাচিতে মুসলিম লীগের সংসদীয় কমিটির একটি সভায় প্রধানমন্ত্রী মোহাম্মদ আলি বোগগরার সভাপতিত্বে সিদ্ধান্ত নেওয়া হয় বাংলাভাষাকে উর্দুর সমমর্যাদা দিয়ে যুগ্ম রাষ্ট্রভাষা করা হবে। ঘোষণা মাত্র পশ্চিম পাকিস্তানের বিভিন্ন প্রদেশের ছয়টি ভাষাকে একই মর্যাদা দেওয়ার দাবি ওঠে। প্রতিবাদে মৌলবি আবদুল হক (“বাবা উর্দু”)-এর নেতৃত্বে প্রায় ১ লক্ষ মানুষ মিছিল করে। ফলে সিদ্ধান্ত স্থগিত করা হয়। এই অস্থিরতায় প্রাদেশিক নির্বাচন হলে যুক্তফ্রন্ট ২৩৭ টি আসনের মধ্যে ২২৩ টিতে বিপুল ব্যবধানে জয়ী হয়, যার মধ্যে ১৪৩ টি আসনই পেয়েছিল আওয়ামী লীগ। মুসলিম লীগ কার্যত উড়ে গেলেও ত্রিদলীয় জোট সরকার গঠিত হয় আওয়ামি লীগ, মুসলিম লীগ ও রিপবলিকান পার্টিকে নিয়ে। ১৫ মে মুজিবর কৃষি ও বন মন্ত্রণালয়ের দায়িত্ব পান। শেষ পর্যন্ত ১৯৫৪ সালের ৭ মে বাংলাকে একটি রাষ্ট্রীয় ভাষা হিসাবে মেনে নিতে বাধ্য হয় মুসলিম লীগ। কিন্তু ২৯ মে পাকিস্তানের গভর্নর জেনারেল মালিক গোলাম মাহমুদ যুক্তফ্রন্ট সরকার ভেঙে দেন। ৩০ মে করাচি থেকে ঢাকা ফেরা মাত্র মুজিবকে আটক করা হয়। মুক্তি পান ২৩ ডিসেম্বর।

১৯৫৪-র ২১ অক্টোবর বাংলাদেশ আওয়ামী মুসলিম লীগের বিশেষ অধিবেশনে সর্বসম্মতিক্রমে দলের নাম থেকে ‘মুসলিম’ শব্দটি বাদ দেওয়া হয়। শেখ মুজিব পুনরায় দলের মহাসচিব নির্বাচিত হন। ১৯৫৫-র ৩ ফেব্রুয়ারি আওয়ামী লীগের তরফে খসড়া সংবিধানে স্বায়ত্ত্বশাসন অন্তর্ভুক্ত করার দাবি ওঠে। তড়িঘড়ি প্রধানমন্ত্রীর আলি বোগরার উদ্যোগে ‘পূর্ববঙ্গ’-এর নতুন নামকরণ হয় ‘পূর্ব পাকিস্তান’। সম্ভবত, ভাষার সংঘাতে হেরে গিয়েই পূর্ব বাংলার গায়ে পাকিস্তানের অঙ্গরাজ্য হিসাবে শিলমোহর মারার প্রয়োজন অনুভূত হয়েছিল।

১৯৫৫ সালের ৫ জুন মুজিবর আইন পরিষদের সদস্য মনোনীত হন। ১৭ জুন আওয়ামী লীগ পল্টন ময়দানে আয়োজিত এক সম্মেলনে ২১ দফা দাবী পেশ করে, যার মধ্যে অন্যতম ছিল পূর্ব পাকিস্তানের স্বায়ত্তশাসনের দাবি, যা না পেলে আইন সভার সমস্ত সদস্য পদত্যাগ করবেন বলে সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। ২৫ আগস্ট পাকিস্তানের করাচিতে গণপরিষদের অধিবেশনে শেখ মুজিব বলেন: “Sir [President of the Constituent Assembly], you will see that they want to place the word ‘East Pakistan’ instead of ‘East Bengal’. We have demanded so many times that you should use Bengal instead of Pakistan. The word ‘Bengal’ has a history, has a tradition of its own. You can change it only after the people have been consulted. If you want to change it then we have to go back to Bengal and ask them whether they accept it. So far as the question of One-Unit is concerned it can come in the constitution. Why do you want it to be taken up just now? What about the state language, Bengali? What about joint electorate? What about Autonomy? The people of East Bengal will be prepared to consider One-Unit with all these things. So, I appeal to my friends on that side to allow the people to give their verdict in any way, in the form of referendum or in the form of plebiscite.” [স্যার (গণপরিষদের প্রেসিডেন্ট), আপনি দেখবেন ওরা "পূর্ব বাংলা"-র পরিবর্তে "পূর্ব পাকিস্তান" নাম রাখতে চায়। আমরা বহুবার দাবি জানিয়েছি পাকিস্তানের পরিবর্তে আপনাদের বাংলা [বঙ্গ] ব্যবহার করতে হবে। "বাংলা" শব্দটার একটি নিজস্ব ইতিহাস, ঐতিহ্য আছে। একমাত্র আমাদের জনগণের সঙ্গে আলাপ-আলোচনা করেই নাম পরিবর্তন করতে পারেন। বাংলায় গিয়ে সেখানকার জনগণকে জিজ্ঞেস করতে হবে, তারা নাম বদল মেনে নেবে কিনা। এক ইউনিটের প্রশ্নটা সংবিধানের গঠনতন্ত্রে অন্তর্ভুক্ত করা যেতে পারে। আপনারা এটাকে এখনই কেন লাগু করতে চান? বাংলা ভাষাকে, রাষ্ট্রভাষা হিসেবে গ্রহণ করার ব্যাপারে কি হবে? যুক্ত নির্বাচনী এলাকা গঠনের কি হবে? আমাদের স্বায়ত্তশাসন সম্বন্ধে ভাবছেন? পূর্ব বাংলার জনগণ অন্যান্য প্রশ্নগুলোর সমাধানের সাথে এক ইউনিটের প্রশ্নটাকে বিবেচনা করতে প্রস্তুত। তাই আমি আমার ঐ অংশের বন্ধুদের কাছে আবেদন জানাব, যাতে জনগণ ‘রেফারেন্ডাম’ অথবা গণভোটের মাধ্যমে দেওয়া রায়কে মেনে নেন। ] ১৪ জুলাই রাষ্ট্রীয় প্রশাসনে সামরিক উপস্থিতির বিরুদ্ধেও একটি প্রস্তাব পেশ করেন মুজিব।

বলা বাহুল্য মুসলিম লীগ এতে বেঁকে বসে। নির্বাচনকে সামনে রেখে যুক্তফ্রন্ট যাতে আন্দোলনের আর কোনও সুযোগ না পায়, সেজন্য শুরু হয় যুক্তফ্রন্টের নেতা-কর্মীদের ধড়পাকড় শুরু হয়। ৪ সেপ্টেম্বর ১৯৫৫ মুজিবের নেতৃত্বে একটি দুর্ভিক্ষ বিরোধী মিছিল বেরোলে পুলিসি গুলিবর্ষণ করে যাতে কমপক্ষে তিনজন নিহত হয়।

১৯৫৬-য় ক্ষমতার মোহে নিজের পার্টির সঙ্গে বিশ্বাসঘাতকতা করে সোহরাবর্দি নিজেরই দলের প্রধানমন্ত্রী আলি বোগরার বিরুদ্ধে আনা মুসলিম লীগের অনাস্থা প্রস্তাব (no confidence movement) সমর্থন করে পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রী হয়ে করাচি চলে যান। অথচ দলকে পূর্ণ সময় দিতে মুজিব একযোগে শিল্প, বাণিজ্য, শ্রম, দুর্নীতিরোধ এবং গ্রামীণ সহায়তা মন্ত্রণালয়ের দায়িত্ব পেয়েও ১৯৫৭ সালের ৩০ মে মন্ত্রীপরিষদ থেকে পদত্যাগ করেন। তবে সোহরাবর্দি ১৯৫৭ সালের ডিসেম্বরেই পদত্যাগ করতে বাধ্য হন, যেখানে ৭ আগস্ট মুজিব সরকারি সফরে ঘুরে আসেন চীন ও সোভিয়েত ইউনিয়ন।

এরপর ১৯৫৮-র ৭ অক্টোবর পাকিস্তানের রাষ্ট্রপতি মেজর জেনারেল ইস্কান্দার মির্জ়া এবং সেনাবাহিনী প্রধান আইয়ুব খান দেশে সামরিক আইন জারি করে সবরকম রাজনৈতিক কর্মকাণ্ড নিষিদ্ধ ঘোষণা করলে ১১ অক্টোবর মুজিবরকে আটক করা হয়। জেলের মধ্যেই ভিত্তিহীন অভিযোগে বারবার আটকে রাখা হয়। ১৯৬১ সালে জেল থেকে ছাড়া পেয়ে মুজিব গোপনে গড়ে তোলেন ‘স্বাধীন বাংলা বিপ্লবী পরিষদ’। পরিণামে ১৯৬২ সালের ৬ ফেব্রয়ারি জননিরাপত্তা আইনে আবার বন্দী হন। ২রা জুন চার বছরব্যাপী চলা ‘মার্শাল ল’ অপসারণের পর ১৮ জুন তাঁকে মুক্তি দেওয়া হয়। ২৫ জুন থেকে অন্যান্য রাজনৈতিক নেতাদের সঙ্গে নিয়ে আইয়ুব খান আরোপিত বিভিন্ন রাজনৈতিক ইস্যুর বিরুদ্ধে সরাসরি সংগ্রামে নেমে পড়েন। ২৪ সেপ্টেম্বর লাহোরে গিয়ে পদত্যাগী প্রধানমন্ত্রী সোহরাবর্দীকে সাথে নিয়ে ফের বিরোধী দলগুলির সম্মিলিত কাঠামো ‘জাতীয় গণতান্ত্রিক ফ্রন্ট’ গড়ে তোলেন। সোহ্রাবর্দিও মুজিবরের সঙ্গে বাংলার বিভিন্ন স্থানে ঘুরে ঘুরে যুক্তফ্রন্টের পক্ষে জনমত তৈরি করেন। ১৯৬৩-র ডিসেম্বর সোহ্রাবর্দি লন্ডনে মারা যাওয়ার পর আন্দোলনের গুরুভার কার্যত সেই মুজিবের হাতেই রয়ে গেল, যিনি সেই পথ থেকে নিজের উচ্চাভিলাষের স্বার্থে একদিনের জন্যও সরে যাননি। ১৯৬৪ সালের ২৫ জানুয়ারি মুজিবের বাসায় অনুষ্ঠিত এক বৈঠকে আওয়ামী লীগকে পুনরায় সংহত করার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়।

পূর্ব-পশ্চিম বৈষম্য ও মুক্তিযুদ্ধের সূচনা

যদিও পাকিস্তানের মোট জনসংখ্যায় পূর্ব পাকিস্তানি অর্থাৎ বাঙালীরা ছিল সংখ্যাগুরু হলেও রাজনৈতিক ও সামরিক ক্ষমতা কুক্ষিগত ছিল পশ্চিম পাকিস্তানিদের হাতে। পাকিস্তান মিলিটারিতে ১৯৬৫ সাল পর্যন্ত বাঙালীর সংখ্যা ছিল মাত্র ৫%, তাও উচ্চ কম্যান্ডার পদগুলিতে নয়। কারণ মাছ-ভাত খেকো বাঙালীরা পশ্চিমা পাঠান বা পাঞ্জাবিদের মতো তো যোদ্ধা জাত নয়। প্রতিরক্ষায় বিপুল ব্যয় করা হলেও পূর্ব পাকিস্তানে সেই সংক্রান্ত কোনও বরাত পাওয়া বা বাণিজ্যচুক্তিরও অনুমতি দেওয়া হোত না, অথচ পাকিস্তানের মোট রপ্তানি আয়ের সিংহভাগ ছিল পাট যার যোগান দিত পূর্ব পাকিস্তান। ১৯৬৫ সালে পাকিস্তানের কাশ্মীর আক্রমণের জেরে ইন্দো-পাক যুদ্ধেও ( Indo-Pakistani War of 1965 ) পূর্ব পাকিস্তানের অংশগ্রহণের তেমন সুযোগ না ঘটায় বাঙালীদের মধ্যে সামরিক নিরাপত্তার অভাব আরও বেশি সঞ্চারিত করে। ভাগ্যিস ঘটেনি, তাই মুক্তিযুদ্ধে ভারতের কাছে সাহায্য চাওয়ার মুখ ছিল।

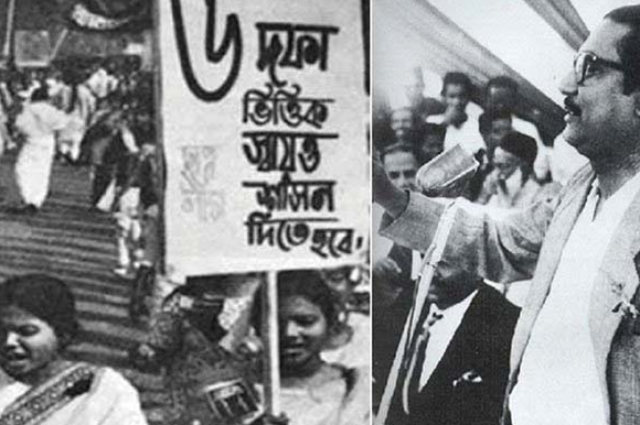

পূর্ব-পাকিস্তানিরা দেখল পশ্চিম-পাকিস্তানি প্রশাসন একের পর এক গণতান্ত্রিক উপায়ে নির্বাচিত বাঙালী প্রধানমন্ত্রীকে ক্ষমতাচ্যুত করা হচ্ছে। পূর্ব-বঙ্গের নামও পূর্ব-পাকিস্তান করা হল। তার ওপর পরপর দুই পশ্চিম পাকিস্তানি সামরিক স্বৈরাচারী জেনারেল আয়ুব খান (২৭ অক্টোবর ১৯৫৮ – ২৫ মার্চ ১৯৬৯) ও ইয়াহিয়া খান (২৫ মার্চ ১৯৯৯ – ২০ ডিসেম্বর ১৯৭১) দণ্ডমুণ্ডের কর্তা হওয়ার পর পূর্ব পাকিস্তান জুড়ে গণহত্যা ও গণতন্ত্র হত্যার আয়োজন। পূর্ববঙ্গেরও অধিকাংশ রাজনৈতিক-সক্রিয় উলেমারা হয় নির্বিকার, নয়তো সরাসরি পশ্চিম পাকিস্তানের সমর্থক। এমতাবস্থায় মুজিব আইয়ুব-বিরোধী সর্বদলীয় প্রার্থী ফাতিমা জিন্নাহকে সমর্থন করায় নির্বাচনের দুই সপ্তাহ পূর্বে তাকে আটক করে রাষ্ট্রদ্রোহিতার অভিযোগে এক বছরের কারদণ্ড দেওয়া হয়। উচ্চতর আদালতের রায়ের মুজিবকে মুক্তি দেওয়া হলেও বাংলার জনগণ খেপে ওঠে। সমাজ ও অর্থনৈতিক পরিস্থিতিও সংকটে। মরিয়া হয়ে ১৯৬৬ সালে ৫ ও ৬ ফেব্রুয়ারি লাহোরে অনুষ্ঠিত বিরোধী রাজনৈতিক দলগুলোর এক সম্মেলনে আওয়ামী লীগের পক্ষ থেকে মুজিবুর রহমান পূর্ব পাকিস্তানের স্বায়ত্তশাসন প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে ছয় দফা দাবি পেশ করেন।

প্রথম দফা: ‘লাহোর প্রতিশ্রুতি’ অনুযায়ী সরকারের বৈশিষ্ট্য হবে Federal বা যৌথরাষ্ট্রীয়, যেখানে সংসদীয় পদ্ধতিতে কেন্দ্রীয় ব্যবস্থাপক সভার নির্বাচন হবে অঙ্গরাজ্যগুলো থেকে প্রত্যক্ষ এবং সার্বজনীন প্রাপ্তবয়স্ক ভোটাধিকারের ভিত্তিতে। আর কেন্দ্রীয় ব্যবস্থাপক সভার প্রতিনিধি নির্বাচন জনসংখ্যারভিত্তিতে হবে। [The Constitution should provide for a Federation of Pakistan in its true sense based on the Lahore Resolution, and the parliamentary form of government with supremacy of a Legislature directly elected on the basis of universal adult franchise.]

দ্বিতীয় দফা : কেন্দ্রীয় সরকারের দায়িত্ব থাকবে কেবল প্রতিরক্ষা ও বৈদেশিক বিষয় এবং তৃতীয় দফায় ব্যবস্থিত শর্তসাপেক্ষ বিষয়। [The federal government should deal with only two subjects: Defense and Foreign Affairs, and all other residual subjects should be vested in the federating states.]

তৃতীয় দফা : পুর্ব ও পশ্চিম পাকিস্তানের জন্য দুটি পৃথক কিন্তু উভয় অঞ্চলে অবাধে বিনিময়যোগ্য মুদ্রা চালু করতে হবে। অথবা বিকল্পে একটি মুদ্রা-ব্যবস্থা চালু থাকতে পারে এই শর্তে যে, যাতে কেন্দ্রীয় সংরক্ষণ ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে এক অঞ্চল থেকে অন্য অঞ্চলে সম্পদ কিংবা মূলধন পাচার হতে না পারে। তাছাড়া পূর্বাঞ্চের নিজস্ব আর্থিক নীতির জন্য আলাদা রিজার্ভ ব্যাংক থাকবে। [Two separate, but freely convertible currencies for two wings should be introduced; or if this is not feasible, there should be one currency for the whole country, but effective constitutional provisions should be introduced to stop the flight of capital from East to West Pakistan. Furthermore, a separate Banking Reserve should be established and separate fiscal and monetary policy be adopted for East Pakistan.]

চতুর্থ দফা : রাজস্ব ধার্য ও আদায়ের ক্ষমতা থাকবে অঙ্গরাজ্যগুলোর হাতে। প্রতিরক্ষা ও বৈদেশিক ব্যয় নির্বাহের জন্য কেন্দ্রীয় সরকারকে অঙ্গরাজ্যগুলি রাজস্বের নির্ধারিত অংশ জমা দিলেও সাংবিধানিক বিধান অনুযায়ী রাজস্বনীতির উপর নিয়ন্ত্রণ নিশ্চিতভাবে অঙ্গরাজ্যগুলোর হাতে থাকবে। [The power of taxation and revenue collection should be vested in the federating units and the federal centre would have no such power. The federation would be entitled to a share in the state taxes to meet its expenditures.]

পঞ্চম দফা : প্রতিটি অঙ্গরাজ্য যাতে স্বীয় নিয়নন্ত্রণাধীনে তার উপার্জিত বৈদেশিক মুদ্রার পৃথক হিসাবে রাখতে পারে, সংবিধানে সেই বিধান থাকতে হবে। কেন্দ্রীয় সরকারের বৈদেশিক মুদ্রার প্রয়োজন অঙ্গরাজ্যদুটি সমান হারে বা নির্ধারিত অনুপাতে মেটাবে। কেন্দ্রীয় সরকারের হঅতে দেশের বৈদেশিক নীতির কাঠামোর দায়িত্ব থাকলেও বৈদেশিক বাণিজ্য ও বৈদেশিক সাহায্য সংক্রান্ত চুক্তি সম্পাদনের ক্ষমতা আঞ্চলিক বা প্রাদেশিক সরকারগুলোকে দিতে হবে। [There should be two separate accounts for the foreign exchange earnings of the two wings; the foreign exchange requirements of the federal government should be met by the two wings equally or in a ratio to be fixed; indigenous products should move free of duty between the two wings, and the constitution should empower the units to establish trade links with foreign countries.]

ষষ্ঠ দফা : ফলপ্রসূভাবে জাতীয় নিরাপত্তা রক্ষার কাজে সাহায্যের জন্য অঙ্গরাজ্য দুটিকে নিজস্ব মিলিশিয়া বা আধা-সামরিক বাহিনী গঠনের ক্ষমতা দিতে হবে। [East Pakistan should have a separate military or paramilitary force, and Navy headquarters should be in East Pakistan.]

প্রত্যাশিতভাবে পশ্চিম পাকিস্তানের রাজনীতিকরা এই প্রস্তাব খারিক করে দেয়। অল পাকিস্তানি আওয়ামি লীগ, ন্যাশনাল আওয়ামি লীগ পার্টি, জামাত-ই-ইসলামি, নিজ়াম-ই-ইসলাম সবাই একযোগে এই দাবিগুচ্ছের বিরোধিতা করে। এমনকী আওয়ামি লীগ ছাড়া পূর্ব পাকিস্তানের অন্যান্য রাজনৈতিক দলগুলিও সমর্থন করে না। তবু পূর্ব পাকিস্তানের মাটিতে এই ‘৬-দফা’ আন্দোলন ক্রমশ বৃহত্তর রূপ পেতে থাকে। এই দাবিগুলির জন্য জনসমর্থন জোটাতে সারা পূর্ববঙ্গ ঘুরে বারবার গ্রেফতার হন মুজিব। জনতার বিক্ষোভ অগ্রাহ্য করে তাঁকে দু বছর কারাবন্দীও রাখা হয়। ১৯৬৮-তে মুক্তির পর ‘কেন্দ্রীয় ছাত্র সংগ্রাম পরিষদ’ ঐ বছরই ২৩ ফেব্রুয়ারি ঢাকার রেসকোর্স ময়দানে (অধুনা সোহরাওয়ার্দী উদ্যান) আয়োজিত বিশাল জনসভায় এক লাখ খানেক জনতার সামনে শেখ মুজিবর রহমানকে "বঙ্গবন্ধু" উপাধি প্রদান করে। মুজিবও ছাত্র সংগ্রাম পরিষদের তোলা এগার দফা দাবিকে পূর্ণ সমর্থন জানান।

১৯৬৮ সালের প্রথমদিকে পাকিস্তান সরকার শেখ মুজিব এবং আরও ৩৪ জন বাঙালী সামরিক ও সিএসপি কর্মকর্তার বিরুদ্ধে ভারতের অঙ্গরাজ্য ত্রিপুরার রাজধানী আগরতলায় ভারত সরকারের সাথে বৈঠক করে পূর্ব পাকিস্তানকে বিচ্ছিন্ন করার ষড়যন্ত্র করেছে — এই অভিযোগে একটি মামলা দায়ের করে। এটি ইতিহাসে “আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলা” নামে সুপরিচিত। মূল অভিযুক্ত মুজিবকে বিচ্ছিন্নতাবাদী আখ্যায়িত করে মুজিবসহ সমস্ত অভিযুক্তকেই ঢাকা সেনানিবাসে অন্তরীণ রাখা হয়। সমগ্র পূর্ব পাকিস্তানব্যাপী প্রতিবাদের ঝড় উঠে। কিন্তু ১৯ জুন ঢাকা সেনানিবাসের অভ্যন্তরে কঠোর নিরাপত্তার মধ্য দিয়ে অভিযুক্ত আসামীদের বিচার শুরু হয়।

১৯৬৯ সালে আইয়ুব খানের আহ্বান করা একটি সর্বদলীয় সম্মেলনে মুজিবের ছয়-দফা প্রস্তাবসহ অন্যান্য রাজনৈতিক দলের চাহিদাগুলো প্রত্যাখ্যাত হলে মুজিবর সম্মেলন ছেড়ে বেরিয়ে আসেন। ৫ ডিসেম্বর সোহরাওয়ার্দীর মৃত্যুবার্ষিকী উপলক্ষে আয়োজিত এক জনসভায় মুজিবের ঘোষণা: “...আমি পাকিস্তানের পক্ষ থেকে আজ ঘোষণা করছি যে, এখন থেকে এই দেশকে 'পূর্ব পাকিস্তানের' বদলে 'বাংলাদেশ' ডাকা হবে"।

বাংলাদেশ ঘোষণায় শুধু স্বায়ত্বশাসন নয়, কার্যত সার্বভৌমত্বের দাবি উপ্ত রইল। অনেকের মতে বাঙালীদের সেই আন্দোলন নাকি দ্বিজাতিতত্ত্বকে অস্বীকার করার নামান্তর, যার ভিত্তিতে পাকিস্তান রাষ্ট্রের সৃষ্টি। অবশ্য বাংলাদেশের স্বাধীনতার জন্য যারা লড়েছিলেন তাঁদের মধ্যে অনেকেই এক সময় ভারত ভেঙে পাকিস্তান গঠনের পক্ষেই ছিলেন। ব্যাপারটা চরমে পৌঁছয় ১৯৭০ সালে যখন পাকিস্তানের নির্বাচনে ‘পূর্ব পাকিস্তান আওয়ামী লীগ’ নিরঙ্কুশ সংখ্যাগরিষ্ঠতা অর্জন করায় ‘পূর্ব পাকিস্তান আওয়ামি লীগ’ সরকার গঠনের, আর শেখ মুজিবর রহমান হন প্রধানমন্ত্রী পদের দাবিদার হয়ে ওঠেন। দ্বিতীয় সংখ্যাগরিষ্ঠ দল ‘পাকিস্তান পিপলস পার্টি’র নেতা ও প্রাক্তন বিদেশমন্ত্রী জ়ুলফিকার আলি ভুট্টো মুজিবকে প্রধানমন্ত্রী মানতে রাজি নন। প্রস্তাব দিলেন, পাকিস্তানের দুই প্রদেশের জন্য থাকবে দু'জন প্রধানমন্ত্রী। অথচ দুই পাকিস্তানের সমান স্বার্থরক্ষাকারী মুজিবের ৬-দফা দাবি মেনে নিতেও ভুট্টো নারাজ। মানে বাঙালীরা কোনও মতেই পাকিস্তানের শাসক হতে পারে না, আবার নিজেরাও স্বায়ত্বশাসন পেতে পারে না।

১৯৭১-এর ৩রা মার্চ মুজিব, ভুট্টোর ও রাষ্ট্রপতি জেনারেল ইয়াহিয়া খানের ঢাকার বৈঠক স্থির হয়েও কোনও কারণ ছাড়াই বাতিল হয়ে যায়। এতে মুজিবরের ডাকে দেশ জুড়ে টানা ৫ দিন ধরে চলে বিক্ষুব্ধ মানুষের হরতাল ও অসহযোগ। ৭ই মার্চ ১৯৭১ মুজিবর রেসকোর্স ময়দানে আরও চার দফা দাবি পেশ করেন – ১. অবিলম্বে সামরিক আইন প্রত্যাহার করতে হবে। ২. সামরিক বাহিনীকে সেনানিবাসে ফিরে যেতে হবে। ৩. নিহত ব্যক্তিদের সঠিক সংখ্যা অনুসন্ধান করতে হবে। ৪. ২৫ মার্চে জাতীয় পরিষদের অধিবেশনের আগে নির্বাচিত প্রতিনিধিদের হাতে ক্ষমতা হস্তান্তর করতে হবে। তাঁর ঐতিহাসিক ভাষনে শেখ মুজিব সরাসরি ঘোষণা করলেন, "এবারের সংগ্রাম আমাদের মুক্তির সংগ্রাম, এবারের সংগ্রাম স্বাধীনতার সংগ্রাম"। সেই বক্তৃতা মুক্তিযুদ্ধের আনুষ্ঠানিক ঘোষণা হলেও প্রস্তুতি শুরু হয়েছিল অনেক আগেই।

গৃহযুদ্ধের আশঙ্কায় বাধ্য হয়ে ইয়াহিয়া খান ঢাকায় এসে মুজিবের সঙ্গে সরকার গঠন ও ক্ষমতা হস্তান্তরের ব্যাপারে আলোচনা শুরু করেন। স্থির হয় জোট সরকার তৈরি হবে যেখানে মুজিবর রহমান হবেন প্রধানমন্ত্রী আর ভুট্টো রাষ্ট্রপতি। কিন্তু এর আড়ালে চলতে থাকে পূর্ব পাকিস্তানে গণহত্যা চালানোর সামরিক প্রস্তুতি। “বেলুচিস্তানের কসাই” হিসেবে পরিচিত জেনারেল টিক্কা খানকে পূর্ব পাকিস্তানের গভর্নর হিসেবে ঢাকায় আনা হয়। ১০-১৩ মার্চ পূর্ব পাকিস্তানে আকাশ ও সমুদ্রপথে আসে ঝাঁকেঝাঁকে সৈন্য ও অস্ত্রশস্ত্র। ২৫ মার্চ ইয়াহিয়া খান পাকিস্তানি বাহিনীকে বাঙালী নিধনযজ্ঞের সবুজ সংকেত দিয়ে সন্ধ্যায় গোপনে পশ্চিম পাকিস্তান যাত্রা করেন।

স্বাধীনতার ঘোষণা, মুক্তিযুদ্ধ ও বাংলাদেশ গণহত্যা মূল নিবন্ধ: ১৯৭১ সালের বাংলাদেশ গণহত্যা

সামরিক বাহিনীর বৈঠকে ইয়াহিয়া খানের নির্দেশ ছিল, "তিরিশ লক্ষ বাঙালীকে হত্যা করো, তখন দেখবে বাকিরা আমাদের হাত চেটে খাবে।" সেই মতো ২৫শে মার্চ রাতে পাকিস্তানি সামরিক বাহিনী “অপারেশন সার্চলাইট” নাম দিয়ে শুরু করে গণহত্যা [এশিয়া টাইমসের ভাষ্য অনুযায়ী]। সারা পূর্ব পাকিস্তান জুড়ে যে নির্বিচারে গণহত্যা চলে, তার মধ্যে নারী নিধন ছিল সবচেয়ে ব্যাপক ও রোমহর্ষক। “ভাইয়ের রক্তে রাঙা একুশে ফেব্রয়ারি” হলেও মুক্তিযুদ্ধ ছিল বোনেদের রক্তে রাঙানো। বিশ্বের সর্বকালের সেরা নারীমেদ উৎসব যে এই পূর্ব বাংলারই মাটিতেই সদম্ভে অনুষ্ঠিত হয়েছিল, তা এতদিন পরে সগর্বে স্মরণ করা যেতেই পারে।

জেনারেল আমির আবদুল্লাহ খান নিয়াজ়ির নেতৃত্বে পাকিস্তানি সেনার সঙ্গে তাদের সমর্থক রাজাকার জামাত-ই-ইসলামি ২ থেকে ৪ লক্ষ বাঙালী মেয়েকে ধর্ষণ করে বলে উইকিপেডিয়ায় উল্লিখিত থাকলেও, স্বাধীন বাংলাদেশের বেশ কিছু গবেষকের (যেমন নাজমুল হক) দাবি সংখ্যাটা কম করে দশ লক্ষ। শুধু ধর্ষণ নয়, লক্ষ ছিল পরিকল্পিতভাবে বাঙালী বিশেষত হিন্দু বাঙালী নির্মূলিকরণ, যার ফলে একে “systematic genocidal rape” বলে চিহ্নিত করা হয়। ইমাম ও ধর্মবেত্তাদের তাতে শুধু সমর্থন নয়, রীতিমতো অনুপ্রেরণা ছিল। মোহাম্মদ নাজমুল হক লিখেছেন, “...সম্ভবত সবচেয়ে কম সময়ে সবচেয়ে বেশী ধর্ষণের রেকর্ডটাও আমাদের পকেটেই যাচ্ছে। আর এই ধর্ষণ উৎসবের হালালাইজেশানটা করা হয়েছিলো ধর্মের নামে।” তিনি ‘মুক্তিযুদ্ধের দলিলপত্র’, মুনতাসীর মামুনের লেখা ‘বীরাঙ্গনা’ ইত্যাদি থেকে উদ্ধৃত করে সেই নারকীয়তার যা ছবি তুলে ধরেছেন, তা পৃথিবীর ইতিহাসে বিরলতমের মধ্যে একটি। আক্রোশের কেন্দ্রবিন্দু ঢাকা হলেও পুরো দেশজুড়ে হত্যাকাণ্ড চালানো হয়, যার মূল লক্ষ ছিল হিন্দু জেনোসাইড। অথচ ১৯৪৮-এ গণপরিষদে (National Assembly) উর্দুর পাশাপাশি বাংলা ভাষার ব্যবহারের দাবি প্রথম ধীরেন্দ্রনাথ দত্ত তুললেও এবং তা প্রেমহরি বর্মন, ভূপেন্দ্র কুমার দত্ত, শ্রীশচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় প্রমুখরা সমর্থন করলেও, তখনকার রাজনৈতিক মানচিত্রে হিন্দু নেতারা ছিলেন পুরোপুরি প্রান্তিক।

২৫ মার্চ গণ্ত্যা শুরুর রাতেই বঙ্গবন্ধুসহ তার পাঁচ বিশ্বস্ত সহকারীকে গ্রেপ্তার করা হয়। টেক্সাসবাসী মুক্তিযোদ্ধা ও মুক্তিযুদ্ধ সম্পর্কিত নথি সংগ্রাহক মাহবুবুর রহমান জালালের মতে গ্রেপ্তার হওয়ার আগে ২৫ মধ্যরাত্রি বা ২৬ মার্চ প্রথম প্রহরেই ‘বাংলাদেশের স্বাধীনতা’ লিখিত ঘোষণা করে যান বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান। তার অনুদিত রূপ হল: “এটাই হয়ত আমার শেষ বার্তা, আজ থেকে বাংলাদেশ স্বাধীন। আমি বাংলাদেশের মানুষকে আহ্বান জানাই, আপনারা যেখানেই থাকুন, আপনাদের সর্বস্ব দিয়ে দখলদার সেনাবাহিনীর বিরুদ্ধে শেষ পর্যন্ত প্রতিরোধ চালিয়ে যান। বাংলাদেশের মাটি থেকে সর্বশেষ পাকিস্তানি সৈন্যটিকে উৎখাত করা এবং চূড়ান্ত বিজয় অর্জনের আগে পর্যন্ত আপনাদের যুদ্ধ অব্যাহত থাকুক।” এরপর পূর্ব বাংলা রেজিমেন্টের মেজর জিয়াউর রহমান মুজিবের হয়ে ২৭ মার্চ স্বাধীনতা ঘোষণা করলে আন্তর্জাতিক গণমাধ্যম মারফত বিশ্ববাসী জানতে পারে।

১৯৭১ সালের ১৭ এপ্রিল মুক্তিযুদ্ধ পরিচালনার জন্য অস্থায়ী বাংলাদেশ সরকারের আনুষ্ঠানিক প্রতিষ্ঠা হয় কুষ্টিয়া জেলার মেহেরপুর মহকুমা (বর্তমানে জেলা) বৈদ্যনাথতলার অন্তর্গত ভবেরপাড়া (বর্তমান মুজিবনগর) গ্রামে। অস্থায়ী রাষ্ট্রপতি হন সৈয়দ নজ়রুল ইসলাম এবং প্রধানমন্ত্রীর হন তাজউদ্দিন আহমেদ। দায়িত্বপ্রাপ্ত প্রথম সরকার ২৬ মার্চ থেকে বাংলাদেশকে আনুষ্ঠানিকভাবে স্বাধীন সার্বভৌম রাষ্ট্র’ ঘোষণা করে। আর পাকিস্তানি সেনাদের প্রতিহত করতে বাংলাদেশময় ছড়িয়ে পড়ে গেরিলা বাহিনী, যারা ভারতের গোয়েন্দা সংস্থা ‘র’-এর কাছে তালিম পেত বলে অভিযোগ। নিত্যদিন গণধর্ষণ, গণহত্যার কারণে অগণিত শরনার্থীর স্রোতে জেরবার হয়ে এছাড়া ভারতের উপায়ও ছিল না।

মুক্তিযুদ্ধ চলাকালীন কত মানুষ প্রাণ হারিয়েছে তার পরিসংখ্যান বিভিন্ন গণমাধ্যমে বিভিন্ন। বিভিন্ন বিশ্বকোষ (ইউকিপেডিয়া) ও বিভিন্ন বইয়ে সংখ্যাটি ২,০০,০০০ থেকে শুরু করে ৩০,০০,০০০ পর্যন্ত উল্লেখ করা হয়েছে। মাঝে মাঝে আবিষ্কৃত গণকবর থেকে একটুও অতিরঞ্জন ছাড়াই মনে করা হয় সংখ্যাটি ৩০ লক্ষর কম নয়। প্রায় এক কোটি শরণার্থী ভারতে আশ্রয় না নিলে সংখ্যাটা আরও বাড়ত। নারীনিগ্রহের বর্ণনায় যা যাওয়াই ভালো।

ভারত-পাকিস্তান যুদ্ধ

লাগাতার বেপরোয়া গণহত্যা চালিয়েও মুক্তিযোদ্ধাদের দমাতে না পেরে ক্ষুব্ধ পাকিস্তান ৩২টি যুদ্ধবিমান নিয়ে ৩রা ডিসেম্বর ভারতের পশ্চিম সীমান্তে ও অভ্যন্তরে বিমান হামলা শুরু করে, যদিও ঐদিন বিকেল পাঁচটায় ‘রেডিও পাকিস্তান’ প্রচার করে “ভারত পশ্চিম পাকিস্তানের সীমান্তজুড়ে আক্রমণ শুরু করেছে।” বাধ্য হয়ে প্রধানমন্ত্রী ইন্দিরা গান্ধী যুদ্ধ ঘোষণা করেন, “I am placing my country in the war front” কারণ “এতদিন ধরে বাংলাদেশে যে যুদ্ধ চলে আসছিল তা ভারতের বিরুদ্ধে যুদ্ধে পরিণত হয়েছে।” ভারতীয় সামরিক বাহিনীকে একই সঙ্গে পশ্চিম সীমান্তে পাক-বাহিনীর মোকাবিলা ও পূর্বে বাংলাদেশের মুক্তিযোদ্ধাদের সাহায্য দুটোই করতে হয়।

ভারত আনুষ্ঠানিক যুদ্ধ ঘোষণা করার মাত্র ১৩ দিনের মাথায় যৌথবাহিনী ঢাকার উপকণ্ঠে পৌঁছে যায়। খান সেনাদের নৃশংস নারকীয় বর্বরতা থেকে পরিত্রাণ পেতে বাংলাদেশের জনগণও স্বতঃস্ফূর্তভাবে পাশে দাঁড়িয়েছিল তাদের। ওদিকে পশ্চিমপ্রান্তে ভারতীয় বিমান হামলায় ইতিমধ্যেই পাকিস্তানি বিমানবাহিনী পরাস্ত হয়েছিল। অনিচ্ছাকৃত যুদ্ধে জড়ানোর আগে শ্রীমতী গান্ধী বিশ্বের এ প্রান্ত থেকে ও প্রান্তে দৌড়েছেন আন্তর্জাতিক মহলের সমর্থন পেতে। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের রাষ্ট্রপতি নিক্সন নয় মাস ধরে চলা বিভীষিকাকে পাকিস্তানের আভ্যন্তরীণ ব্যাপার বলে দায় এড়িয়ে গিয়েছিলেন। অথচ পাকিস্তানের পরাজয় সমাগত দেখে তৎক্ষণাৎ যুদ্ধবিমানবাহী জাহাজ (USS Enterprise) বঙ্গপোসাগারের দিকে রওনা করিয়ে দেন। সোভিয়েত নৌবাহিনীও ( Soviet Navy) পরমাণু ক্ষেপণাস্ত্র সমন্বিত দুটি নৌবহর পাঠিয়ে টানা তিন সম্তাহ মার্কিন রণপোতকে ভারত মহাসাগরে আটকে রাখে। চিনও পাকিস্তানকে সাহায্যের আশ্বাস দিয়েছিল, যা সোভিয়েত রাশিয়ার জন্যই আটকানো গেছে।

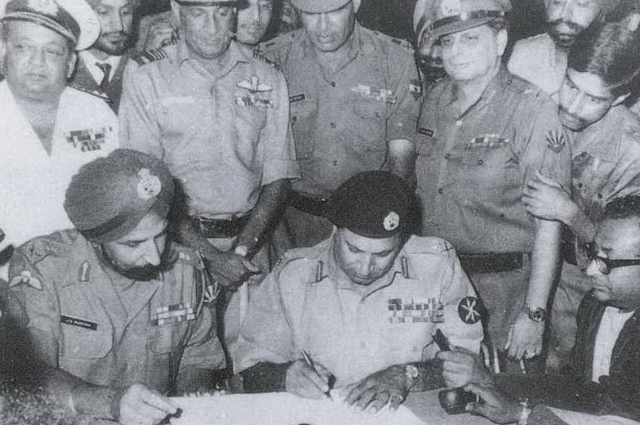

১৬ ডিসেম্বর বিকেলে রেসকোর্স ময়দানে (বর্তমান সোহরাওয়ার্দী উদ্যান) বাংলাদেশে দায়িত্বপ্রাপ্ত পাকিস্তানি ইস্টার্ন কমান্ডের অধিনায়ক লেফটেন্যান্ট জেনারেল নিয়াজ়ি হাজার হাজার উৎফুল্ল জনতার ভিড়ে ভারত-বাংলাদেশ যৌথ বাহিনীর পূর্ব রণাঙ্গনের প্রধান অধিকর্তা লেফটেন্যান্ট জেনারেল জগজিৎ সিং অরোরার কাছে আত্মসমর্পণের দলিলে স্বাক্ষর করেন। প্রায় ৯৩,০০০ পাকিস্তানি সৈন্য আত্মসমর্পণ করে, যা ছিল দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর সর্ববৃহৎ আত্মসমর্পণ অনুষ্ঠান। বাকি পাকিস্তানি সৈন্যকে অস্ত্রত্যাগ করাতে ২২ ডিসেম্বর পর্যন্ত সময় লেগে যায়। কিন্তু বাংলাদেশ ততদিনে পাকিস্তানের দখল থেকে সম্পূর্ণভাবে মুক্ত। নয় মাস ব্যাপী রক্তক্ষয়ী মুক্তিযুদ্ধের অবসান ঘটে প্রতিষ্ঠিত হয় বাঙালী জাতির প্রথম স্বাধীন রাষ্ট্র ‘বাংলাদেশ’।

যুদ্ধ শেষ হল ঠিকই, কিন্তু ইন্দিরার আবেদনে সাড়া দিয়ে জাতিসঙ্ঘ আরও আগে হস্তক্ষেপ করলে নয় মাস ব্যাপী নৃশংস গণধর্ষণ ও গণহত্যা আটকানো যেত। বিশ্বজনমত এই পৈশাচিক ব্যাপক হত্যাকাণ্ডের বিপক্ষে থাকলেও আমেরিকার চাপে রাষ্ট্রসঙ্ঘ যে নিস্পৃহতা দেখায়, তাকে নিন্দার ভাষা নেই। কিন্তু যে সেনানায়করা পূর্ব পাকিস্তানে দেশোদ্রোহী দমনের নামে অধীনস্থ সেনাদের নারী ধর্ষণ ও হাড় হিম করা খুনে প্ররোচনা দিতেন, তাঁদের কেন শাস্তি হল না সেটা মস্ত বড়ো প্রশ্ন। প্রশ্ন উঠেছে, আত্মসমর্পণ পর্ব শুরু হতেই ভারতীয় প্রধানমন্ত্রী শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধীর পূর্ব ও পশ্চিম উভয় রণাঙ্গনে ভারতের পক্ষ থেকে একতরফা যুদ্ধবিরতি ঘোষণা কেন করলেন। এর মূল্য এককভাবে ভারতকেই দিতে হয়েছে এবং হয়ে চলেছে।

৬ ডিসেম্বর ১৯৭১ দক্ষিণ এশিয়ার দুই দেশ ভারত ও ভুটান আনুষ্ঠানিকভাবে স্বাধীন ও সার্বভৌম বাংলাদেশকে স্বীকৃতি দেয়। ভারতের কয়েক ঘণ্টা আগেই এই মর্মে ভুটানের পক্ষ থেকে তারবার্তার পৌঁছলেও ভারতের স্বীকৃতির আন্তর্জাতিক তাৎপর্য ছিল অনেক বেশি। পাকিস্তানের বিশ্বস্ত বন্ধু চিন ১৯৭৫ সালের ৩১ আগস্টের আগে পর্যন্ত বাংলাদেশের স্বাধীন সার্বভৌম সত্তা মেনে নেয়নি।

মুজিবের প্রত্যাবর্তন

১৬ ডিসেম্বর ১৯৭১-এ যে ৯৩ হাজার পাকিস্তানি সেনা উদ্বাহু আত্মসমর্পণ করে, মাত্র আট মাস পরে ২ আগস্ট ১৯৭২-এ সাক্ষরিত ‘শিমলা চুক্তি’ অনুযায়ী তাদের মুক্তি দেয় ভারত; ঐসব নরপিশাচরাই যে হিন্দু মুসলিম নির্বিশেষে পূর্ববাংলা জুড়ে রেকর্ড হারে অপহরণ, গণধর্ষণ ও গণহত্যার রূপকার, সব জেনেও।

ঘটনার ৪০ বছর পর নেপথ্যের গল্প বলেছেন প্রাক্তন ভারতীয় ডিপ্লোম্যাট শঙ্কর এস ব্যানার্জী, যিনি বাংলাদেশের বর্তমান প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার কাছ থেকে অক্টোবর ২০১৩-য় ‘Friend of Bangladesh Liberation War’ সম্মান পেয়েছেন। পাকিস্তানের মিলিটারি কোর্টে মুজিবরের মৃত্যুদণ্ডাদেশ মোটামুটি পাকা। ফাঁসির বদলে হতে পারত যে কোনও মুহূর্তে নিষ্ঠুর হত্যালীলা। মুক্তিযুদ্ধ জয়ের পর যদি দেশটা নেতাশূন্য অনাথ হয়ে যায়, তাহলে তো সব আয়োজন বৃথা। এই পরিস্থিতিতে বঙ্গবন্ধুকে নিরাপদে রাওয়ালপিণ্ডি থেকে ঢাকায় ফিরিয়ে আনাটা শ্রীমতী গান্ধীর কাছে ছিল অগ্রাধিকার। সেই সঙ্গে জেনেভা চুক্তি (Geneva Convention) (যা অন্যান্য দেশগুলোর পালনের দায় নেই) মেনে প্রায় লাখ খানেক পাকিস্তানি সেনাকে সম্মানজনক ও স্বাস্থ্যকর ভাবে জেলে পোষার খরচটাও ছিল যুদ্ধ ও শরণার্থী বিধ্বস্ত ভারতের পক্ষে ছিল মহা দায়।

তাই পূর্ব পাকিস্তানের প্রাক্তন (১৬ ডিসেম্বর ১৯৭১ পর্যন্ত) Chief Secretary (সর্বোচ্চ সিভিল পদাধিকারী) যুদ্ধবন্দী মুজাফ্ফর হুসেনকে কারাগারের বদলে ভারতীয় আমলার বাংলোয় ভিআইপি খাতিরে রেখে তাঁর স্ত্রী লায়লা হুসেনের মধ্যস্থতায় লন্ডনে ভুট্টোর কাছে মুজিবকে ফেরানোর প্রতিশ্রুতি আদায় করেন। তারই প্রতিদানে কোনও বাধ্যবাধকতা ছাড়াই আট মাস পরে নিতান্ত সৌজন্য বশত ভারত ৯৩০০০ পাক সেনাকে বিমান মাসুলের ব্যয় বহন করে ইসলামাবাদ ফিরিয়ে দেয়। সেই সিদ্ধান্ত উচিত ছিল কিনা সে প্রসঙ্গে যাচ্ছি না।

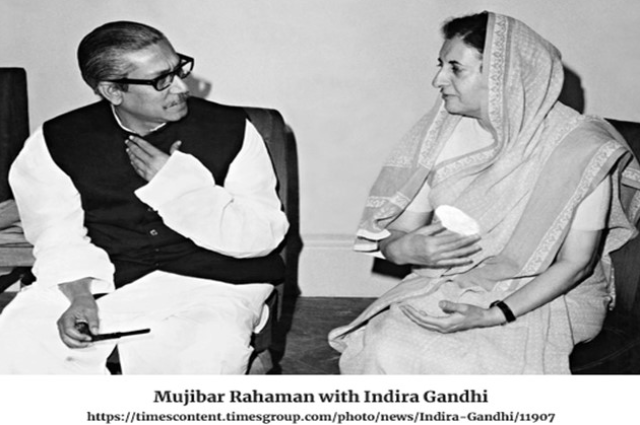

যাইহোক, ভারতের হস্তক্ষেপে পাকিস্তানে মৃত্যদণ্ডাদেশ রদ হয়ে ১৯৭২-এর ৮ই জানুয়ারি মুজিবর মুক্তি পেয়ে লন্ডন হয়ে নতুন দিল্লী পৌঁছান। প্রধানমন্ত্রী ইন্দিরা গান্ধীর সঙ্গে সাক্ষাতের পর জনসমক্ষে মুক্তকণ্ঠে বলেন, “ভারতের জনগণ, আমার জনগণের শ্রেষ্ঠ বন্ধু”। অতঃপর ১০ জানুয়ারি বাংলাদেশে ফিরে এসে মুজিবর বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রীত্ব লাভ করেন।

বাংলাদেশ পুনর্গঠন ও শেষ জীবন

এরপর যুদ্ধবিধ্বস্ত বাংলাদেশে উদ্বাস্তু পুনর্বাসন, আর্থিক সংস্কার, খাদ্য সরবরাহের ব্যবস্থা, স্বাস্থ্যসেবা ইত্যাদি ব্যবস্থা ছিল প্রধানমন্ত্রী হিসাবে মুজিবের কাছে মস্ত বড় চ্যালেঞ্জ। হাজার হাজার বাঙালী পাকিস্তান থেকে চলে আসে। দুর্ভিক্ষ পরিস্থিতি সৃষ্টি হয়। ১৯৭৩ সালে কৃষি, নগর অবকাঠামো ও কুটিরশিল্পের ওপর সমীক্ষা করে পাঁচ-বছরের একটি পরিকল্পনা প্রকাশ করা হয়। কিন্তু তা সত্ত্বেও ১৯৭৪ সালে চালের দাম হঠাৎ বেড়ে যাওয়ায় একটি দুর্ভিক্ষ হয়। দায় চাপে মুজিব সরকারের অব্যবস্থাপনার ওপরেই। তাছাড়া তাঁর আমলে শিল্পের অবনতি, শিল্পে ভারতীয় নিয়ন্ত্রণ এবং জাল টাকা কেলেঙ্কারি ইত্যাদি নিয়েও মানুষের ক্ষোভ জমে ওঠে; সেসব যে যুদ্ধবিধ্বস্ত দেশে অবশ্যম্ভাবী, তা কেউ বুঝতে চায় না।

তারই মধ্যে মুজিবের কূটনৈতিক সাফল্যের তালিকায় ছিল পাকিস্তানের স্বীকৃতি আদায় এবং ওআইসি, জাতিসঙ্ঘ ও জোট-নিরপেক্ষ আন্দোলনে বাংলাদেশের সদস্যপদ নিশ্চিত করা। তিনি যুক্তরাষ্ট্র, যুক্তরাজ্য ও অন্যান্য ইউরোপীয় দেশে ভ্রমণ করে বাংলাদেশের উন্নয়নকল্পে সহযোগিতা চান। এই উদ্দেশ্যে ভারতের সাথে একটি ২৫ বছর মেয়াদি মিত্রতা চুক্তি স্বাক্ষর করেন, যার ফলে ভারত বাংলাদেশের অর্থনৈতিক ও মানব সম্পদ উন্নয়নে ব্যাপক সাহায্যের পাশাপাশি বাংলাদেশের নিরাপত্তা বাহিনী ও আধিকারিকদের প্রশিক্ষণেরও দায়িত্ব নেয়। মুজিব ইন্দিরা গান্ধীর সঙ্গে আজীবন ঘনিষ্ঠ সুসম্পর্ক বজায় রাখেন।

কিন্তু এসবের স্থায়িত্ব মাত্র তিন বছর। একদিকে বাংলাদেশকে ধর্মনিরপেক্ষ ঘোষণা করায় মৌলবাদীরা রুষ্ট, অন্যদিকে বামপন্থীরাও বিপক্ষে। এদের যুঝতে মুজিব নিজের ক্ষমতা বাড়ানোর চেষ্টা করলে আরও বেশি শত্রুতার সম্মুখীন হন। ১৯৭৫-এর ১৫ আগস্ট বাংলাদেশের কিছু মিলিটারি অফিসার রহমান পরিবারে নির্মম হত্যাকাণ্ড চালায়। তাঁর দুই মেয়ে শেখ হাসিনা ও শেখ রেহানা পশ্চিম জার্মানিতে থাকায় বেঁচে গেলেও তাদের বাংলাদেশে ফিরে আসার ব্যাপারে নিষেধাজ্ঞা জারি করা হয়। শুধু আভ্যন্তরীণ অসন্তোষ নয়, শঙ্কর ব্যানার্জীর মতে সেই হত্যাকাণ্ড ছিল আইএসআই (ISI)-এর ১৯৭১-এ অপূর্ণ অ্যাজেন্ডারই পূর্ণতা প্রাপ্তি।

কিন্তু দেশের জন্য কার্যত সারা জীবন উৎসর্গ করেও দেশবাসীর কাছে শেষ জীবনে এতটা জনপ্রিয়তা হারান বঙ্গবন্ধু, যে তাঁর পরিবারের হত্যায় বাংলাদেশে তেমন কিছু জনরোষ দেখা দেয়নি। তবে মুজিবকন্যা বাংলাদেশের বর্তমান প্রধানমন্ত্রী পিতার কৃতজ্ঞ পুত্রী ও বাংলাদেশের যথার্থ প্রতিভূ হয়ে ভারতের প্রয়াত প্রধানমন্ত্রী শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধীকে (আমার মতে ‘বাংলাদেশের সারোগেট মাদার’) মরণোত্তর ‘বঙ্গবন্ধু’ সম্মানে ভূষিত করে যে সদর্থক বার্তা দিয়েছেন, তার মূল্যায়ন নিশ্চয়ই হবে।

ধার্মিক মুজিবের কৃতজ্ঞতা

যুদ্ধবিধ্বস্ত দেশকে নেতৃত্ব দিতে গেলে কিছু সংস্কারমূলক কাজ তো করতেই হয়। সেটুকু শেখ মুজিবর রহমান নিশ্চয়ই করেছিলেন। তার সাথে অসাম্প্রদায়িকতার অসামান্য নিদর্শন স্বরূপ শেখ সাহেব পাকিস্তানী বাহিনীর সাথে আঁতাতের অভিযোগে ১৯৭২ খ্রীষ্টাব্দে যে ইসলামিক ফাউন্ডেশন-কে নিষিদ্ধ করা হয়েছিল, তা পুনরায় চালু করেন।[21] ইসলামি গোষ্ঠীগুলোর চাপেই মদ তৈরি ও বিপণন এবং জুয়া খেলা নিষিদ্ধ করেন,[22] যেটাকে অবশ্য কটাক্ষ করা যায় না।

মজার ব্যাপার ১৬ই ডিসেম্বর ১৯৭২ আইন মন্ত্রী ডঃ কামাল হোসেইনের সভাপতিত্বে Constitution Drafting Committee বাংলাদেশের সংবিধানে "Secularism" বা ‘ধর্মনিরপেক্ষতা’ শব্দটি শামিল করা হয়, যা কিনা দক্ষিণ এশিয়ায় প্রথম।[23] এই মহত্বের ছলনায় ভুলেই ১৯৭৬ সালে ৪২তম সংবিধান সংশোধন দ্বারা ভারতীয় সংবিধানেও ‘ধর্মনিরপেক্ষতা’ শব্দটির অন্তর্ভুক্তি বা বলা ভালো চক্ষুপ্রক্ষালক ভণ্ডামির জমি তৈরি হয়।

ওদিকে তাঁর শাসনে অসন্তুষ্ট দক্ষিণপন্থী সমাজতান্ত্রিক দলগুলোর সমর্থন পেতে তিনি সন্দেহভাজন যুদ্ধাপরাধীদের প্রতি শর্তসাপেক্ষে সাধারণ ক্ষমার কথা ঘোষণা করেন। ১৯৭৩ খ্রীষ্টাব্দের ৩০শে নভেম্বর সাধারণ ক্ষমার ঘোষণায় আশা প্রকাশ করেন, “মুক্তিযুদ্ধে পাকিস্তানকে সহায়তাকারী দালালেরা” তাদের ভুল বুঝতে পেরে দেশের উন্নয়নে আত্মনিয়োগ করবে বলে এবং ‘দালাল অধ্যাদেশে’ আটক ও সাজাপ্রাপ্ত আসামীদের ১৬ই ডিসেম্বরের মধ্যে মুক্তি দেওয়ার কথাও ঘোষণা করেন।[22] তবে হত্যা, ধর্ষণ, অগ্নিসংযোগ ও বিস্ফোরক ব্যবহারে দোষী সাব্যস্তদের সাধারণ ক্ষমার আওতায় আনা হয়নি। সংস্থান করেন বিশেষ ক্ষমার। ‘বঙ্গবন্ধু ও ইসলামী মূল্যবোধ’ নামক গ্রন্থে তাঁর উদারতার অনেক উজ্জ্বল সাক্ষ্য বিধৃত।[24][25] মানে তাঁর নিজেরই অভিযোগ অনুযায়ী ইসলামের নামে করা “মানব ইতিহাসের জঘন্যতম ধ্বংসযজ্ঞ” নিজে ক্ষমতা লাভের পরেই ক্ষমার যোগ্য হয়ে যায়!

শুধু তাই নয়, আন্তর্জাতিক ইসলামিক মানচিত্রে ও ইসলামিক বাংলাদেশে ক্ষমতায় থাকতে সংবিধানে ‘সেকুলার’ কথাটা সেঁটেই তিনি বাংলাদেশকে ধ্বংসকারী ও ভারতের সহজাত শত্রু পাকিস্তানের সঙ্গেই ঘনিষ্টতা বাড়াতে থাকেন। পুরস্কারস্বরূপ ১৯৭৪ সালের ২২শে ফেব্রুয়ারি পাকিস্তান বাংলাদেশকে স্বীকৃতিও দেয়। আর ২৩শে ফেব্রুয়ারি শেখ মুজিব লাহোরে অনুষ্ঠিত ইসলামি সম্মেলন সংস্থা Organization of Islamic State-এর সম্মেলনে যোগ দেন।[26] উক্ত সম্মেলনে মুজিব তার চরম প্রতিদ্বন্দ্বী ও একদা প্রাণ নিতে উদ্যোগী জুলফিকার আলী ভুট্টোর সঙ্গেও আন্তরিক সম্পর্ক গড়ে তুলেছিলেন,[27] যা পাকিস্তানের কাছে স্বাধীন সার্বভৌম রাষ্ট্র রূপে স্বীকৃতি পেতে সহায়ক ছিল।[22]

বস্তুত মার্কেটিংটা ভালোই জানতেন। অত্যন্ত অল্প সময়ে বিশ্বের প্রায় সব রাষ্ট্রের স্বীকৃতি আদায় ও ১৯৭৪ খ্রীষ্টাব্দের ১৭ সেপ্টেম্বর জাতিসংঘের ১৩৬তম সদস্যপদ লাভ ছিল শেখ সাহেবের উল্লেখযোগ্য সাফল্য। ২৫ সেপ্টেম্বর জাতিসঙ্ঘের সাধারণ সম্মেলনে যোগ দিয়ে বাংলায় বক্তৃতা রেখে নজির গড়েন।[28]

১৯৭৫-এর ১৫ই আগস্ট বাংলাদেশের কতিপয় মিলিটারি অফিসার আইএসআই (ISI) যোগশাযোশে রহমান পরিবারে হত্যাকাণ্ড চালানোর পর বাংলাদেশে তেমন কিছু জনরোষ দেখা দেয়নি। কারণ মুখে গণতন্ত্রের কথা বললেও একাধিপত্য কায়েমের প্রবণতা সামরিক শাসকদের মতো মুজিবরের মধ্যেও দানা বেঁধেছিল। যিনি ভারতকে কাশ্মীর সমস্যা সমাধানের জন্য কাশ্মীরী জনতার গণভোট নেওয়ার পরামর্শ দিয়েছিলেন, তিনি কিন্তু নিজে গণতন্ত্রের কণ্ঠরোধ করার জন্যই দেশবাসীর কাছে জনপ্রিয়তা হারিয়েছিলেন।

তবে মুজিবকন্যা বাংলাদেশের বর্তমান প্রধানমন্ত্রী পিতার কৃতজ্ঞ পুত্রী ও বাংলাদেশের যথার্থ প্রতিভূ হয়ে পিতার পদাঙ্ক অনুসরণে হিন্দু ধর্ষণ-লুণ্ঠন-হত্যায় লাগাতার পরোক্ষ সায় জুগিয়েও ভারত বাংলা উভয় দেশের মন জিতে নিয়েছেন ভারতের প্রয়াত প্রধানমন্ত্রী শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধীকে মরণোত্তর ‘বঙ্গবন্ধু’ এবং ২০১৩ সাল পর্যন্ত ২৫৪ জন ভারতীয়কে ‘Friend of Bangladesh Liberation War’ স্বীকৃতি দেওয়ার সৌজন্য দেখিয়ে।[29]

শত্রু সম্পত্তি আইনের পুনর্জন্ম (Reincarnation of Enemy Property Act)

ধর্মনিরপেক্ষতার কথা যখন উঠলই তখন ‘পতিত সম্পত্তি আইন’ (Vested Property Act)-এর কথা না বললে পাপ হবে। লুঠপাট অগ্নি সংযোগ করে আর্থিক দিক দিয়ে নিঃস্ব নির্বল করে দেওয়া তো ছিল এবং আছেই, সেই সঙ্গে হিন্দুদের সম্পত্তি যখন তখন বাজেয়াপ্ত বা দখল করে নেওয়ার সরকারি আইন সেই পাকিস্তান আমল থেকেই ছিল ‘শত্রু সম্পত্তি আইন’ (Enemy Property Act) নামে। ধর্মনিরপেক্ষ সরকার চক্ষূলজ্জাবশত ‘শত্রু’ শব্দটিকে সরিয়ে ‘পতিত’ লিখে একই কাজ আরও জোরলো ও সফল ভাবে চালিয়ে যাচ্ছে। পতিত সম্পত্তি বললে পতিত জমির মতোই অনুর্বর, অবাঞ্ছিত মনে হবে; এবং তাকে দখল করে সরকারি কাজে লাগালে পড়ে থাকা বেওয়ারিশ সম্পত্তির সদ্গতি বলেই প্রতিভাত হবে।

চমৎকার ব্যবস্থা! ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক আবুল বরকত জানিয়েছেন, এই আইন বাঙালী হিন্দুর ২১,০০,০০০ একর (৮৫০০ বর্গকিলোমিটার) জমি বেদখল করতে কাজে লাগানো হয়েছে, যা তাদের অধিকৃত জমির মোটামুটি ৪৫%।[30]

. . .

তথ্যসূত্র :

- Batabyal, Rakesh (2005). Communalism in Bengal: From Famine to Noakhali, 1943–47. New Delhi: Sage Publications. p. 276. ISBN 0-7619-3335-2. The situation never returned to normal ... The entire area was ablaze with tension throughout the next few months ... [In] 1947, Yunus Mia Pandit while presiding over the meeting in Khilparato to celebrate Pakistan Day on 23 March, criticized untouchability and absence of Purdah system among the Hindus and justified their boycott by the Muslims.

- Bengali Language Movement https://en.wikipedia.org

- শেখ মুজিবুর রহমান - উইকিপিডিয়া (wikipedia.org)

- Al Helal, Bashir (2012). "Language Movement". In Islam, Sirajul; Jamal, Ahmed A. (eds.). Banglapedia: National Encyclopedia of Bangladesh(Second ed.). Asiatic Society of Bangladesh. Archived from the original on 7 March 2016.

- বাংলাভাষা আন্দোলন https://bn.wikipedia.org/wiki

- Choudhury, G. W. (April, 1972)। "Bangladesh: Why It Happened"। International Affairs। Royal Institute of International Affairs। 48 (2): 242–249। doi:10.2307/2613440। IISN 0020-5850। জেস্টোর 2613440।

- দৈনিক আজাদ। ২৪ ফেব্রুয়ারি ১৯৪৮।

- R. Upadhyay (২০০৭-০৪-০৭)। "De-Pakistanisation of Bangladesh"। Bangladesh Monitor, South Asia Analysis Group। ২০০৭-০৬-১১ তারিখে মূল থেকে আর্কাইভ করা। সংগ্রহের তারিখ ২০০৭-০৬-১৬।

- Awami League https://en.wikipedia.org/wiki/Awami_League

- Hussain, Ahmede (31 July 2009). "Promises to Keep". Star Weekend Magazine. The Daily Star.

- শেখ মুজিবর রহমান https://bn.wikipedia.org/wiki

- Political Profile of Bongobondhu Sheikh Mujibur Rahman" (ইংরেজি ভাষায়)। বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ। ২০০৬-০৪-২৬ তারিখে মূল থেকে আর্কাইভ করা। সংগ্রহের তারিখ ২০০৬-০৭-০৬।

- "Six-point Programme". Banglapedia. Archived from the original on 4 March 2016. Retrieved 22 March 2016.

- "Mr. Chowdhury becomes President of Bangladesh. - Cabinet formed by Sheikh Mujib."। Keesing's Record of World Events (ইংরেজি ভাষায়)। 18 (2): 25111। ফেব্রুয়ারি ১৯৭২।

- Bangladesh Liberation War https://en.wikipedia.org

- Sajjad, Tazreena (2012) [First published 2009]. "The Post-Genocidal Period and its Impact on Women". In Samuel Totten (ed.). Plight and Fate of Women During and Following Genocide. Transaction Publishers. pp. 219–248. ISBN 978-1-4128-4759-9.

- Ghadbian, Najib (2002). "Political Islam: Inclusion or violence?". In Kent Worcester; Sally A. Bermanzohn; Mark Ungar (eds.). Violence and Politics: Globalization's Paradox. Routledge. ISBN 978-0-415-93111-3.

- Mookherjee, Nayanika (2012). "Mass rape and the inscription of gendered and racial domination during the Bangladesh War of 1971". In Raphaelle Branche; Fabrice Virgili (eds.). Rape in Wartime. Palgrave Macmillan. ISBN 978-0-230-36399-1.

- ফ্রাঙ্ক, ক্যাথরিন (২০০২)। ইন্দিরা: দ্য লাইফ অব ইন্দিরা নেহরু গান্ধী (ইংরেজি ভাষায়)। যুক্তরাষ্ট্র: হাফটন মাফলিন। পৃষ্ঠা ৩৮৮। আইএসবিএন 0-395-73097-X।

- হাসান, মেহেদী (১৭ ডিসেম্বর ২০১৭)। "স্বীকৃতি ঠেকাতে সর্বাত্মক চেষ্টা ছিল পাকিস্তানের: যুদ্ধাপরাধীদের রক্ষা ও যুদ্ধবন্দিদের মুক্তিই ছিল লক্ষ্য"। কালের কণ্ঠ। সংগ্রহের তারিখ ২০ সেপ্টেম্বর ২০২০।

- "ইসলামিক ফাউন্ডেশন পরিচিতি"। জাতীয় তথ্য বাতায়ন। ইসলামিক ফাউন্ডেশন। ৩ মার্চ ২০১৯। সংগ্রহের তারিখ ২০ সেপ্টেম্বর ২০২০।

- রমন, বি (২৯ আগস্ট ২০০৬)। "মুজিব অ্যান্ড ইসলাম" (ইংরেজি ভাষায়)। ১১ জুন ২০০৭ তারিখে মূল (পিএইচপি) থেকে আর্কাইভ করা। সংগ্রহের তারিখ ২৯ আগস্ট ২০০৬।

- "Struggle for the Soul of Bangladesh Lailufar Yasmin, University of Dhaka, Associate Professor, Department of International Relations. Posted on: 5th December 2014.

- চ্যানেল আই অনলাইন, সাব্বির হোসেন। "যুদ্ধাপরাধীদের ক্ষমা ও পুর্নবাসন করেছিল জিয়াউর রহমান"। মুক্তিযুদ্ধ ই-আর্কাইভ। সংগ্রহের তারিখ ১ ফেব্রুয়ারি ২০২১।

- "সাধারণ ক্ষমা — বঙ্গবন্ধু ও ইসলামী মূল্যবোধ"। সংগ্রামের নোটবুক। সংগ্রহের তারিখ ১ ফেব্রুয়ারি ২০২১।

- হাসান, মেহেদী (১৭ ডিসেম্বর ২০১৭)। "স্বীকৃতি ঠেকাতে সর্বাত্মক চেষ্টা ছিল পাকিস্তানের: যুদ্ধাপরাধীদের রক্ষা ও যুদ্ধবন্দিদের মুক্তিই ছিল লক্ষ্য"। কালের কণ্ঠ। সংগ্রহের তারিখ ২০ সেপ্টেম্বর ২০২০।

- ডন মিডিয়া গ্রুপ (২ অক্টোবর ২০১৭)। "Special Report: Democracy in Disarray 1974–1977" [বিশেষ প্রতিবেদন: ছত্রভঙ্গ গণতন্ত্র ১৯৭৪-১৯৭৭]। DAWN.COM (ইংরেজি ভাষায়)। ডন। সংগ্রহের তারিখ ১৭ সেপ্টেম্বর ২০২০।

- আব্দুল মোমেন, এ কে (১৫ আগস্ট ২০১৬)। "জাতিসংঘে বঙ্গবন্ধু"। কালের কণ্ঠ। সংগ্রহের তারিখ ২০ সেপ্টেম্বর ২০২০।

- Liberation War: More foreign friends to be recognised. Mohiuddin Alamgir. Wed Mar 27, 2019 12:00 AM Last update on: Wed Mar 27, 2019 02:58 AM

- Barkat, Abul; Zaman, Shafique uz; Khan, Md. Shahnewaz; Poddar, Avijit; Hoque, Saiful; Uddin, M Taher (February 2008). Deprivation of Hindu Minority in Bangladesh: Living With Vested Property. Dhaka: Pathak Shamabesh. pp. 73–74. ASIN B005MXLO3M.

- 1971: The Apology question and Pakistan’s army museum, Syed Badrul Ahsan Published: February 15, 2023 9:43 am https://www.indianarrative.com