সম্প্রতি আসামের মুখ্যমন্ত্রী শ্রী হিমন্ত বিশ্বশর্মা দক্ষিণ আসামের বাংলাদেশ সংলগ্ন জেলা করিমগঞ্জের নতুন নামকরণ করেছেন – “শ্রীভূমি”। অসমীয়া জাতিসত্তা তো বটেই ভারতীয় রাষ্ট্রবাদের দিক দিয়েও বিষয়টা তাৎপার্যপূর্ণ, এমনকি যে বাঙালীকে অসমীয়ারা শত্রুতার জন্য বেছে নিয়েছে, এই নাম পরিবর্তন একদিক দিয়ে সেই বাঙালীর ইতিহাসের সঙ্গেও সামঞ্জস্যপূর্ণ। কারণ আসামেই এই ভূমিখণ্ড ছিল আদিতে বাংলারই জেলা শ্রীহট্টের অংশ, বাঙালীর নিজস্ব ভূমি, যে বাঙালীর আদি ধর্মসংস্কৃতি হিন্দুত্ব। ভারতের স্বাধীনতার নামে কাটাছেঁড়ায় সবচেয়ে ক্ষতবিক্ষত হয়েছে এই বাংলা ও বাঙালী, মানে হিন্দু বাঙালী। এর ফলে বাংলার বিস্তীর্ণ অংশ ভারতভুক্ত বাংলা পশ্চিমবঙ্গের পরিবর্তে মানচিত্রের ওলটপালটে অন্তর্ভুক্ত হয়ে যায় ‘আসাম’ নামক রাজ্যে। বরাকের তিন জেলার যা জনমানচিত্র, তাতে ভারতভুকক্ত হয়েও সাম্প্রদায়িক হিংসা থেকে বাঙালী রক্ষা পায়নি, বরং অতিরিক্ত প্রাপ্তি হিসাবে প্রাদেশিক হিংসারও মুখে পড়তে হয়। শ্রীভূমির সম্মানে সমগ্র হিন্দু বাঙালী শ্রীভূমি প্রাদেশিক হিংসাবরাক উপত্যকার ইতিহাসটাই ঝালিয়ে নেওয়া যাক।

বাংলাভাষা আন্দোলনে বরাক যে বাংলাদেশের, শিলচর যে ঢাকার পূর্ববর্তী, সাল-সন দিনাঙ্ক তো তাই বলে। তবে আসাম বা বরাকের বাংলাভাষা আন্দোলনের পটভূমি ঠিক কোথা থেকে আরম্ভ করলে সবচেয়ে সুবিচার হয়, সঠিক ঘটনাক্রম অনুসৃত হয়, তা নির্ধারণ করা দুরূহ শুধু নয়, অসম্ভবের কাছাকাছি। কারণ আসাম রাজ্যে অসমীয়া অণু-জাতিসত্তা, অহমীকরণ সম্প্রসারণবাদ, ভাষাগত অবদমন-সংঘাত, জনজাতি আবেগ, সাম্প্রদায়িক এজেন্ডা – এতকিছু কিংবা আরও কিছুকিছু বিষয় অত্যন্ত জটিল আবর্তে ফেঁসে রয়েছে। তাই কোন আলোচনা কোন বিষয়ের অধীনে করা বিধেয়, তা স্থির আজ পর্যন্ত করা যায়নি। তাই চেষ্টা করছি সবকটি দিকই ছুঁয়ে যেতে।

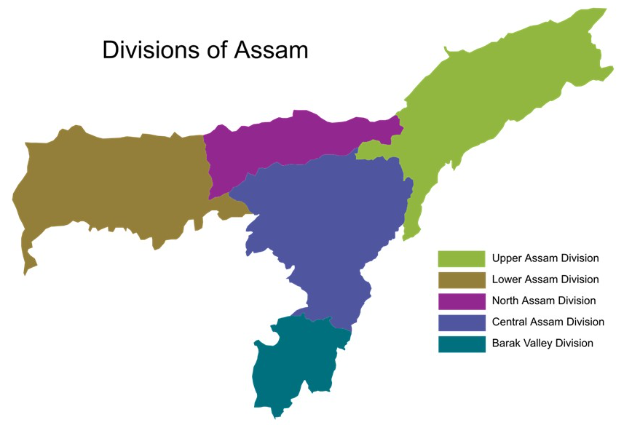

বরাক উপত্যকা যার নামকরণ বরাক নদীর নাম থেকে, দক্ষিণ আসাম নামেও পরিচিত)।[1] আসাম রাজ্যের তিনটি প্রশাসনিক জেলা নিয়ে গঠিত - কাছাড়, করিমগঞ্জ, এবং হাইলাকান্দি। এই উপত্যকার প্রধান শহর হল শিলচর কাছাড় জেলায়। আগে কাছাড় ও হাইলাকান্দি ব্রিটিশ ভারতের কাছাড় জেলায় এবং করিমগঞ্জ শ্রীহট্ট বা সিলেট জেলার অন্তর্গত ছিল। ১৯৪৭ সালে ভারত বিভাগের সময় করিমগঞ্জকে পূর্ববাংলার সিলেট জেলা থেকে কেটে ভারতের আসাম রাজ্যের সঙ্গে জুড়ে দেওয়া হয়, এবং সিলেটের বাকি অংশ তৎকালীন পূর্ব পাকিস্তানের অন্তর্ভুক্ত হয়। এখানকার মানুষের মান্য ভাষা বাংলা আর কথ্যভাষা হিসাবে সচরাচর সিলেটি উপভাষার চল, যা অবশ্যই বাংলারই উপভাষা।

"বরাক" নামটি 'ব্রা' ও 'ক্রো' শব্দদুটির সমণ্বয় থেকে এসেছে। ব্রা-র অর্থ বিভক্ত হওয়া এবং ক্রো-র অর্থ উপরের অংশ বা শাখা। বরাক নদীটি করিমগঞ্জ জেলার হরিতিকরের কাছে সুরমা নদী এবং কুশিয়ারা নদীতে বিভক্ত হয়েছে। এই বিভাজিত নদীর শাখাস্রোতকে স্থানীয় মানুষেরা 'ব্রাক্রো' নামে উচ্চারণ করত। বহুবছর ধরে উচ্চারণ বিকৃতির ফলে ব্রাক্রো নামটি বরাকে পরিণত হয়েছে।[2][3]

বঙ্গভূমি বরাক কি আসামের?

বরাকের ইতিবৃত্ত তুলে ধরার জন্য দেবব্রত দত্তর ‘History of Assam’ এবং সঞ্জীব দেবলনস্করের আন্তর্জালকে প্রকাশিত ‘বরাক চর্চা’ পর্যায়ের “ইতিহাস কিংবা প্রাক্-ইতিহাস, বরাক একশো ভাগ বাঙালী” শীর্ষক আলোচনাকে আশ্রয় করেছি। দুটি ইতিবৃত্তে ফারাক নেই বিশেষ। জায়গায় জায়গায় সঞ্জীববাবুকে সরাসরি উদ্ধৃত করেছি।

“সঞ্জীব দেবলনস্কর জানাচ্ছেন দক্ষিণ আসামের তিনটি জেলাই মধ্যযুগে ‘কাছাড়’ নামেই পরিচিত ছিল যেটি ভৌগোলিকভাবে বঙ্গীয় সমভূমিরই ভৌগোলিক ভাবে অঞ্চলটি বঙ্গীয় সমভূমিরই সম্প্রসারিত অঞ্চল। প্রাগৈতিহাসিক পর্ব (প্রাচীন যুগ) থেকেই এ অঞ্চলে আর্য-ব্রাহ্মণ্য জনগোষ্ঠীর আগমন, কৃষিসংস্কৃতির বিকাশ, ত্রিপুরি-কামরূপী এবং হরিকেল-সমতট রাষ্ট্রশক্তির আত্মপ্রকাশ। সব মিলিয়ে দশম শতকে শ্রীহট্ট রাজ্যের অভ্যুত্থান পর্যন্ত একটি ঐতিহাসিক রূপরেখার আদল পাওয়া যায় যদিও ওই পর্বে অঞ্চলটি এক বা একাধিক রাষ্ট্রশক্তির আওতায় আসে। কিন্তু দ্বাদশ-ত্রয়োদশ শতকে স্বাধীন সার্বভৌম শ্রীহট্ট রাজ্যের বিভাজন, পতন এবং তুর্ক-আফগান শাসন প্রতিষ্ঠা এবং পরবর্তীতে ত্রিপুরী সাম্রাজ্যের প্রতিষ্ঠার পর বরাক উপত্যকার সমাজ ও জাতি-গঠনের ইতিহাসে দ্বিতীয় পর্বের সূচনা ধরা যায়।”[4]

“ত্রিপুরি শাসনের সপক্ষে বিভিন্ন প্রত্ননিদর্শন, লোকশ্রুতি ছাড়াও বরাকবিদদের হাতে এসেছে ত্রিপুরি রাজা, আদি ধর্মফা প্রদত্ত একটি সংস্কৃত তাম্রপত্র, যেখানে “ত্রিপুরা চন্দ্রবানাব্দে মকরন্দে রবৌ শুক্লপক্ষে পঞ্চদশী দিনে” (৬৪১ খ্রিস্টাব্দে) ক্রোশিয়া (কুশিয়ারা) নদীর তীরে ভূমিদানের কথা রয়েছে। তাছাড়া খ্রিস্টীয় ষষ্ঠ-সপ্তম শতকে কামরূপরাজ ভাস্কর বর্মণকে তাঁর বৃদ্ধ প্রপিতামহ ভূতিবর্মণের দেওয়া নবীকৃত তাম্রশাসনে উল্লেখ আছে ‘চন্দ্রপুরি বিষয়া’র সীমারেখায় কাছাড় জেলার একাধিক অঞ্চলের অবস্থিতির, যা এ অঞ্চলে কামরূপ রাজ্যের সাক্ষ্যও বহন করছে। অন্য দিকে, দক্ষিণ-পূর্ববঙ্গের সমতট ভূমির সামন্তরাজ লোকনাথের অপর একটি তাম্রশাসনে সমতল কাছাড়ে ‘জয়তুঙ্গবর্ষ’-এর অন্তর্গত ‘সুরঙ্গ বিষয়া’তে ব্রাহ্মণকে ভূমিদানের কথা রয়েছে।[4] সবচেয়ে বড়ো কথা, বিভিন্ন পুরাণ ও স্মৃতিশাস্ত্রে বরাক উপত্যকার সংস্কৃত নাম ‘সুবঙ্গবর্ষ’ আবিষ্কৃত হওয়ার পর এই অঞ্চলে বাঙালীর বসবাসের প্রাচীনত্ব নিয়ে কথা উঠতে পারে না। তাছাড়া ঐতিহাসিক হেড়ম্বচন্দ্র বরপূজারী তাঁর ‘History of Assam’ বইয়ে জানিয়েছেন, খ্রীষ্টীয় পঞ্চম ও ষষ্ঠ শতকে কামাখ্যা সংলগ্ন অঞ্চলে নবদ্বীপ থেকে ব্রাহ্মরা এসে বসতি করেন রাজার আমন্ত্রণে। মোটমুটি একই সময়ে বরাক উপত্যকার মণিপুর সংলগ্ন শৈবতীর্থ ভূবন পাহাড়ে এবং বদরপুরে কপিলাশ্রমেও ব্রাহ্মণদের বসতি শুরু হয়। ক্রমশ অব্রাহ্মণ হিন্দু বাঙালীরাও এসে বাসা বাঁধে।[4] সুতরাং ‘ভূমিপুত্র’ শব্দটি অহমদের চেয়ে অনেক বেশি হিন্দু বাঙালীদের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য।

প্রাচীন সংস্কৃত গ্রন্থ ‘কৃতসার’-এ শ্রীহট্টকে ‘হরিকেল’ বলে উল্লেখ করা হয়েছে। সেই সঙ্গে ত্রিপুরা, কুমিল্লা, শ্রীহট্টের বিভিন্ন স্থানে হরিকেল মুদ্রার আবিষ্কার এ অঞ্চলে হরিকেল রাজ্যের বিস্তার স্পষ্ট করেছে। শ্রীহট্টের ‘পশ্চিমভাগ তাম্রফলক’ থেকে দশম শতকে শ্রীহট্ট-কাছাড়ে সমাজ ও রাষ্ট্র গঠনের নতুন তথ্য পাওয়া যায়। চতুর্দশ শতকে ত্রিপুরি রাজত্বের বিস্তৃতি ঘটে কাছাড়ের লালা, প্রতাপগড় অঞ্চলে। তার অবসান হয় ১৫৬২ খ্রিস্টাব্দে কাছাড়ে কোচ শক্তির আত্মপ্রকাশে। কোচ সেনাপতি চিলারায় মাইবাঙ রাজকে পরাভূত করে সমতল কাছাড় পর্যন্ত অগ্রসর হন এবং নিজের ভাই কমল নারায়ণকে উপ-রাজ নিযুক্ত করে ফিরে যান।[5] একাধিক রাজা কাছাড়ের খাসপুরে রাজত্ব করার পর শেষ রাজা ভীমসিংহের কন্যার সঙ্গে ‘ডিমাসা’ রাজবংশের যুবরাজ লক্ষীচন্দ্রের বিবাহ ও দুই রাজ্যের সংযুক্তিতে কোচ রাজত্বের অবসান হয়। ১৭৪৫ খ্রিস্টাব্দ থেকে সমতল কাছাড়ে ‘ডিমাসা’ রাজত্বের পত্তন ও সম্প্রসারণ ঘটে, চলে ১৭৫৯ পর্যন্ত। এঁদের রাজধানী ছিল খাসপুর।[6]

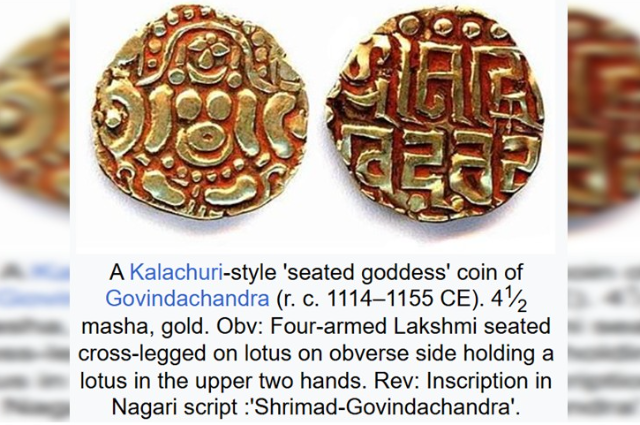

১৭৫০ থেকে ১৮৩০ খ্রিস্টাব্দ ক্রমান্বয়ে একাধিক রাজা খাসপুরে রাজত্ব করেন। এর মধ্যে ডিমাসা বংশের মহারাজা কৃষ্ণচন্দ্র এবং গোবিন্দচন্দ্র ছিলেন নিঃসন্তান। গোবিন্দচন্দ্রের সীমানা ছিল বর্তমান নওগাঁ জেলার যমুনামুখ ও ডবকলার নিকট পর্যন্ত। উত্তরাংশের বা পার্বত্য কাছাড়ের নেতা কাচাদিন বা কাহিদান (Kahi Dan) কখনই গোবিন্দচন্দ্রের অধীনতা মানেন নি। কাচাদিনকে গোবিন্দচন্দ্র কৌশলে হত্যা করার পর তাঁর পুত্র তুলারাম প্রতিশোধ নিতে কাছাড়-রাজের ওপর নাগা, কুকি প্রভৃতি পার্বত্য উপজাতিদের সংঘবদ্ধ করে বারবার আক্রমণ চালান। পরপর তিনটি যুদ্ধে জিতেও যান। ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির মধ্যস্থতায় চুক্তি অনুযায়ী গোবিন্দচন্দ্র উত্তর কাছাড়ের স্বাধীন সেনাপতি বা করদ রাজা হিসাবে তুলারামকে মেনে নেন।[3][4]

কৃষ্ণচন্দ্র এবং গোবিন্দচন্দ্রের রাজত্বকাল থেকেই রাজ্যে ইংরেজদের আনাগোনার শুরু। একদিকে সিলেট ইংরেজদের হস্তগত; অন্যদিকে কাচাদিন ছাড়াও ব্রহ্মদেশ ও মণিপুরের সাম্রাজ্য বিস্তারে কাছাড়ে রাজনৈতিক পরিস্থিতি জটিল হতে থাকে। ফলে রাজ্যে বহিঃশত্রুর মোকাবিলার জন্য ইংরেজদের সাহায্যও প্রার্থনা করা হয়। ১৮২৪ সালে কর্নেল ইনিস ব্রহ্মসৈন্যদের প্রতিহত করেন। এর পর বড়লাট বাহাদুরের প্রতিনিধি ডেভিড স্কটের সঙ্গে ১৮২৬ খ্রিস্টাব্দে ডিমাসা রাজার একটি চুক্তি হয়। কার্যত এই ‘বদরপুর সন্ধি’র পরই ডেভিড স্কটের হাতে কাছাড়ের স্বাধীনতার অবসান।[3][4]

সঞ্জীব দেবলনস্করের মতে, “গোবিন্দচন্দ্র ছিলেন স্বভাবকবি, প্রশাসনে উদাসীন। স্বাভাবিক ভাবেই রাজ্যের প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা দুর্বল হয়ে পড়ে। এই সুযোগে মণিপুরি যুবরাজদের ক্ষমতা প্রদর্শনের অন্যতম ক্ষেত্র হয়ে ওঠে কাছাড়। তাঁদের ষড়যন্ত্রে রাজা গোবিন্দচন্দ্র রাজধানী ছেড়ে অস্থায়ী রাজধানী, হরিটিকরে সরে আসেন। অবশেষে ১৮৩০ খ্রিস্টাব্দে মণিপুরী যুবরাজ গম্ভীর সিংহের চক্রান্তে গোবিন্দচন্দ্র আততায়ীর হাতে নিহত হন। কাছাড়ের রাজসিংহাসন শূন্য হয়ে পড়ে। অপুত্রক রাজাকে ইতিপূর্বে সিংহাসনের উত্তরাধিকারের জন্য দত্তক গ্রহণ করতেও ইংরেজরা বাধা দিয়েছিল। এ দিকে, ডিমাসা সেমফঙের সদস্যরাও উত্তরাধিকারী নির্বাচনের বিষয়ে একমত হতে পারেন না। রাজমহিষী ইন্দুপ্রভার বৈধতা নিয়ে ইংরেজরা তো বটেই, প্রভাবশালী ডিমাসা প্রতিনিধিরফাও প্রশ্ন তোলেন। পরিস্থিতি জটিল হয়ে ওঠে। ইংরেজরা এটাই চাইছিল। প্রজারা নিরাপত্তাহীনতায় রাজ্য ছেড়ে পালিয়ে যেতে থাকে। এই অবস্থায় ১৮৩২ সালের ১৪ অগস্ট, একটি অধ্যাদেশ জারি করে ডিমাসা রাজতন্ত্রের অবসান ঘটিয়ে ইংরেজরা কাছাড় অধিগ্রহণ করল। কাছাড়ের প্রশাসক নিযুক্ত হলেন ক্যাপ্টেন টমাস ফিশার।”[4]

ওদিকে তুলারামের মৃত্যুর পর (১৮৫১) তাঁর দুই পুত্র নকুলরাম ও ব্রজনাথ উত্তরাধিকার ভোগ করতে থাকে। ইংরেজ সরকারের সঙ্গে তাঁদের চুক্তি ছিল ব্রিটিশ সরকারের অনুমতি ছাড়া কোনও সামরিক অভিযান চালাবে না। কিন্তু চুক্তি ভেঙে নকুলরাম নাগাদের সঙ্গে বিবাদে জড়িয়ে মারা যাওয়ার পর ইংরেজ সরকার ১৮৫৪-তে উত্তর কাছাড়ও কব্জা করে নেয়।[3][4]

“অধিগ্রহণের পর ‘নন-রেগুলেটেড প্রভিন্স’ কাছাড়কে লর্ড উইলিয়াম বেন্টিঙ্কের ‘মিনিটস্’ অনুযায়ী বাংলা প্রদেশের অন্তর্ভুক্ত করা হয়। সুপারিনটেন্ডেন্টই তখন একাধারে প্রশাসক, বিচারক এবং রাজস্ব প্রধান। তাঁর আদালতের বিরুদ্ধে আপিলের জন্য যেতে হত চেরাপুঞ্জিতে, উত্তর-পূর্বাঞ্চলে গভর্নর জেনারেলের প্রতিনিধি ডেভিড স্কটের কার্যালয়ে। মুক্তারি প্রথার বিরুদ্ধে প্রবর্তিত হল তহশিলদারি প্রথা। ফৌজদারি এবং দেওয়ানি মামলাগুলিকে আনা হল কলকাতা উচ্চ ন্যায়ালয়ের আওতায়। কাছাড় জেলাটিকে আনা হল সিলেটের দায়রা বিচারকের আওতায়। প্রতিরক্ষার জন্য প্রথমে কাছাড় লেভি, পরে ‘সুরমা ভ্যালি লাইট ইনফ্যান্ট্রি’ গঠন করা হয়। পরে এই লাইট ইনফ্যান্ট্রি রূপান্তরিত হল ‘আসাম রাইফেলসে’। ১৮৫৭ সালে সিপাহি বিদ্রোহের রণাঙ্গন হিসেবে কাছাড়ের মাটিতে ঝরল সিপাহিদের রক্ত।”[4]

১৮২৬ সালে যখন ইংরেজ প্রথম অহমরাজ্য অধিকার করে তখন তার অন্তর্ভূক্ত ছিল মাত্র পাঁচটি জেলা — কামরূপ, দরং, নওগাঁ, শিবসাগর ও লখিমপুর। এর ছয় বছর পর ১৮৩২-এ দক্ষিণ কাছাড় এবং তারও পরে ১৮৫৪-তে উত্তর কাছাড়ও কাম্পানির শাসনে চলে আসে। প্রথমে ঢাকা ও পরে কলকাতা থেকে এইসব অঞ্চলের শাসনকার্য চালানো হত। এরও পরে ব্রহ্মপুত্র উপত্যকার জেলাগুলিকে নিয়ে চিফ কমিশনার শাসিত প্রদেশ হিসেবে ১৮৭৪ সালে শিলং-এ রাজধানী স্থাপন করে ব্রহ্মপুত্র উপত্যকার পূর্বোক্ত পাঁচটি জেলার সঙ্গে আশেপাশের অন-আসামীয় অঞ্চল জুড়ে আধুনিক আসাম রাজ্যের পত্তন করে ইংরেজ। প্রশাসনিক সুবিধার্থে অসমকে সংগঠিত করার জন্য প্রয়োজন জনসংখ্যা এবং রাজস্ব বৃদ্ধির। সেই উদ্দেশে ১৮৭৪ খ্রিস্টাব্দে তিনটি বঙ্গবাসী জেলা গোয়ালপাড়া, সিলেটের ও কাছাড়কেও অসমের সঙ্গে জুড়ে দেওয়া হল।[4] “আর এরই সঙ্গে প্রাক-ঔপনিবেশিক পর্বের স্বাধীন ‘কাছাড় রাজ্য’ হয়ে গেল অসম প্রদেশের একটি জেলা। এক কালের স্বাধীন সার্বভৌম রাজ্য ও পরবর্তী কালে বাংলা ডিভিশনের অঙ্গ কাছাড়ের গরিমার পতনের শুরু তখন থেকেই।”[4]

“স্বাধীন ভারতের মাটিতে বঙ্গীয় ঐতিহ্যের ধারা বহন করে আসা আবহমানকালের ভারতীয় ঐতিহ্য-লালিত এই নির্বাসিতা ভূমির সন্তানের অস্তিত্ব, নাগরিকত্ব, ভাষা এবং সাংস্কৃতিক বৈধতা আজ প্রমাণ সাপেক্ষ! ইতিহাসের এ এক নির্মম পরিহাস!”[4]

বরাকের জনবিন্যাসের রূপান্তর:

কিন্তু পরিহাসের চালচিত্র একদিনে গড়ে ওঠেনি। শ্রীহট্ট বা সিলেটে মধ্যযুগের গোড়ায় ইসলামি ধর্মগুরু শাহজালালের বেশ কয়েকজন শিষ্য পূর্ব প্রান্তের মহকুমা করিমগঞ্জ অঞ্চলে ছড়িয়ে পড়ে, যার প্রভাবে ব্যাপক ধর্মান্তরণ হয়ছিল। এদের উত্তর প্রজন্মকেও ‘ভূমিপু্ত্র’ না বলার কারণ নেই। কেন না ধর্ম বদলালেও তারা ভুঁইফোঁড় বহিরাগত নয়। উপরন্তু ব্রহ্মপুত্র উপত্যকায় মুখ্যত ময়মনসিংহ অঞ্চলের কৃষিজীবী বাঙালী মুসলমানদের আগমন শুরু হয় ব্রিটিশ প্রশাসনের পৃষ্ঠপোষকতাতেই যেহেতু ব্রহ্মপুত্রের ‘ভূমিপু্ত্র'রা ছিল কৃষিশ্রমে বিমুখ।[7] ১৯২১-এ আগত শিশুসমেত ৩ লক্ষ মুসলিম জনসংখ্যা ১৯৩১ সালের মধ্যে গিয়ে দাঁড়ায় ৫ লক্ষে।[8]

১৯০৬-এ মুসলিম লীগ প্রতিষ্ঠার পর আসামে মুসলিম সংখ্যাধিক্য বাড়ানোর বিশেষ উদ্যোগ দেখা যায়, যা প্রাদেশিক স্বায়ত্ব শাসন পাওয়ার পর মহম্মদ সাইদুল্লাহ্ ও মইনুল হক চৌধুরীর মুখ্যমন্ত্রিত্ব ও কৃষিমন্ত্রীত্বের অধীনে খুবই বেড়ে যায়।[9] দেশভাগের অভিঘাতেও তাদের খুব বেশি ওপার বাংলায় চলে যাওয়ার দরকার পড়েনি। বরং বাংলাদেশ মুক্তিযুদ্ধের সময় পূর্ববঙ্গ থেকে মুসলিম বাঙালী আগমনের ঢল নামে, যে স্রোত বহুদিন পর্যন্ত থামেনি। আর হিন্দু বাঙালীরা তো প্রাণ বাঁচাতে দেশভাগ ইস্তক সাম্প্রতিককাল পর্যন্ত কাতারে কাতারে আসামে আশ্রয় নিয়েইছে। এই কারণেই মূল অধিবাসীর পরিচয় শরণার্থী ও অনুপ্রবিষ্টের ভিড়ে হারিয়ে যেতে বসেছে। বাংলাভাষী ও বাংলাদেশী অসমীয়াদের কাছে সমার্থক হয়ে গেছে।

কাছাড় কোনও কালেই আসামের অংশ ছিল না। অনেকের মতে সভ্যতার ঊষাকাল থেকে বরাকে বাঙালীর বাস।[10] সমতল কাছাড়ের শতকরা আশি ভাগ বাংলাভাষী। সপ্তদশ শতাব্দী থেকে সরকারি ভাষাও ছিল বাংলা। ব্রহ্মপুত্র উপত্যকার বাকি অংশে অবশ্য অসমীয়া ভাষার চল বেশি যদিও পার্বত্য ভাষার চেয়ে অধিক বলা যায় না।

অথচ ১৯৩১ সালে অর্থাৎ স্বাধীনতার ১৬ বছর আগের এক গণনায় প্রকাশ: ১. বরাক-সুরমা উপত্যকায় (সিলেট, কাছাড়, করিমগঞ্জ) বাংলাভাষী ২৮,৪৮,৪৫৪, অসমীয়াভাষী ৩৬৯২। ২. ব্রহ্মপুত্র উপত্যকায় (নেফা ও পার্বত্য অঞ্চল) অসমীয়াভাষী ১৯,৭৮,৮৩২, বাংলাভাষী ১১,০৫,৫৮১, পার্বত্য ১২,৫৩,৫১৫। অর্থাৎ তথাকথিত আসামরাজ্যে বাংলাভাষীর সংখ্যা ছিল অসমীয়াভাষীর দ্বিগুণ। স্বাধীনতার পরেও তাই স্বাভাবিকভাবে বাংলাভাষীর সংখ্যাগরিষ্ঠতা থেকেই গেছে।[11]

বরাক-সুরমা উপত্যকার উত্তরে খাসিয়া-জয়ন্তীয়া ও বড়াইল পর্বতমালা, পূর্বে মণিপুরের শৈলশ্রেণী, দক্ষিণে মিজোরাম ও ত্রিপুরার পর্বতমালা আর পূর্ব দিকে অধুনা বাংলাদেশের সিলেট বিভাগ। এই ভৌগোলিক অবস্থান ও প্রাকৃতিক সীমানায় স্বাভাবিকভাবেই বরাক-সুরমা উপত্যকা বঙ্গভূমিরই পূর্ব প্রান্তিক আঞ্চল হিসাবে গণ্য হয়েছে। ঐতিহাসিক নীহাররঞ্জন রায়েরও দাবি দক্ষিণ আসামের বরাক উপত্যকা পূর্ববঙ্গের সুরমা-মেঘনা উপত্যকারই বর্ধিত অংশ সংস্কৃতি থেকে ভূপ্রকৃতি সর্বাংশে।[12] ব্রহ্মদেশের সঙ্গে যুদ্ধ জয়ের পর ইংরেজরা এই অঞ্চল অধিগ্রহণের পর প্রথমটায় যে একে বেঙ্গল প্রেসিডেন্সির সঙ্গে যুক্ত করেছিল, সেটাই ঐতিহাসিক ও সাংস্কৃতিকভাবে অবধারিত ছিল। বরং পরে ১৯৭৪ সালে আসাম রাজ্যের অর্থনীতি চাঙ্গা করতে বাংলা থেকে কাছাড়, সিলেট ও গোয়ালপাড়াকে জুড়ে দেওয়াটাই ছিল ভাষা-সংস্কৃতির দিক থেকে অযৌক্তিক। ১৯১১-য় বঙ্গভঙ্গ প্রত্যাহারের সময় এই তিনটি জেলার কথা শাসক ও আন্দোলনকারী কারও অভিনিবেশ পায়নি। এর ফলে অসমীয়া সম্প্রসারণবাদ গোয়ালপাড়াকে সম্পূর্ণ গ্রাস করে এবং কাছাড়ে স্থায়ী অশান্তির সূচনা হয়। শুধু ১৯৪৭-এ গণভোটের মাধ্যমে সিলেট আসামের কবল থেকে মুক্ত হয়ে পূর্ববঙ্গে ফিরলে তা ভারতে থেকেও বিচ্ছিন্ন হয়ে যায়।

ক. ২০১১-র ভাষাগত জনবিন্যাস:

২০১১-র ভারতীয় ভাষা জনগণনা (LANGUAGE CENSUS REPORT, 2011) বাংলা হল জেলাটির আধিকারিক ভাষা ও সর্বাধিক (২৯,৩০,৩৭৮) অধিবাসীর কথিত ভাষা।[13] অধুনা বাংলাদেশের অধীন সিলেটি উপভাষার বাংলাই বরাকের সর্বাধিক বাঙালীর কথ্যভাষা।[14] অবশ্য সিলেটি বাংলার উপভাষা না ভিন্ন ভাষা, তা নিয়ে মতবিরোধ আছে, কারণ সিলেটি, মালপাহাড়ি বাংলার অন্যান্য উপভাষা অঞ্চলের বাঙালী বোঝেই না।[15][16] কেউ কেউ আবার দুর্বোধ্যতার নিরিখে সিলেটির সঙ্গে রোহিঙ্গা ভাষার দুর্বোধ্যতার তুলনা টেনেছেন,[16] যাদের আদৌ বাঙালী বৃত্তে অন্তর্ভুক্তির উদ্দেশ্য বাঙালী জাতিসত্তার প্রসার না সাম্প্রদায়িক সম্প্রসারণ, সে বিষয়ে তর্ক আছে।

এরপরেই হিন্দী, মণিপুরী, বিষ্ণুপ্রিয়া ও ডিমাসা ভাষার অস্তিত্ব যথাক্রমে মোটামুটি ৩,৬২,৪৫৯, ১,২৬,৪৯৮, ৫০,০১৯, ও ২১,৭৪৭ জনসংখ্যার ব্যবহারিক ভাষা রূপে। ত্রিপুরী, ওড়িয়া, নেপালী ও মারোয়াড়ি ভাষাবাষীরা সংখ্যালঘু হলেও সংখ্যায় যথেষ্ট। তাছাড়া প্রায় ২.৪৩% মানুষ স্থানীয় জনজাতি ভাষাতেও কথা বলে।[17][23] এখানে বিশেষভাবে লক্ষ্যণীয় ২০১১-র সেনসাসে ধরা পড়ে কাছাড়, করিমগঞ্জ ও হাইলাকান্দি বরাকে তিনটি জেলাতেই বাংলার পরেই সংক্যাগরিষ্ঠতায় দ্বিতীয় হিন্দী ও তারপর মণিপুরী, ত্রিপুরী, ভোজপুরী, ডিমাসা, খাসী, ওড়িয়া ইত্যাদি ভাষাগুলি। পাহাড়ী জনজাতিকে অসমীয়া বা অহমীয়া জাতিসত্তায় হজম করলেও অসমীয়া ভাষা সমগ্র বরাকে প্রায় অস্তিত্বহীন; এক শতাংশের কম মানুষের ভাষা তালিকায় উল্লিখিত নেই।[17][23]

খ. ২০১১-র সাম্প্রদায়িক জনবিন্যাস:

এই অংশটি নিয়ে একটা ধাঁধা তৈরির প্রয়াস চোখে পড়ল। উইকিপিডিয়ায় ভারতীয় সূত্রগুলো অনুযায়ী ২০১১-য় বরাকে হিন্দুদের কিঞ্চিৎ সংখ্যাধিক্য ছিল,[18] কিন্তু উইকিপিডিয়ার বাংলাদেশী সংস্করণ ভারতীয় সেনসাস বলে সূত্রোল্লেখ করেই দাবি করেছে মুসলিমরা সংখ্যাগরিষ্ঠ, যদিও বন্ধনীতে লেখা [যাচাইকরণ ব্যর্থ হয়েছে]।

যাইহোক, সমর্থিত আধিকারিক সূত্রানুযায়ী[18] ২০১১-র বরাকে হিন্দু জনসংখ্যা ৫০%, মুসলমান ৪৮.১%, খ্রিষ্টান ১.৬% ও অন্যান্য .৩%।

হিন্দুরা কাছাড়ে ছিল সংখ্যাগরিষ্ঠ (৫৯.৮৩%) বিশেষত বরাকের প্রধান শহর শিলচরে (৮৬.৩১%)। কিন্তু মুসলিমরা সংখ্যাগুরু ছিল হাইলাকান্দি (৬০.৩১%) ও করিমগঞ্জ জেলায় (৫৬.৩৬%) যদিও শহর করিগঞ্জে হিন্দুরাই ছিল সংখ্যাগুরু (৮৬.৫৭%) ২০১১-র ভারতীয় জনগণনা অনুযায়ী।[18][19]

বাংলা (বাংলাদেশী) উইকিপিডিয়ায় ২০০৭ পর্যন্ত প্রকাশিত ছিল: বরাক উপত্যকার মোট জনসংখ্যার ৪২% হিন্দু, ৫০% মুসলিম, ৪% খ্রিস্টান এবং অন্যান্য ৪%। কাছাড় জেলায় হিন্দুধর্মাবলম্বীরা হল সংখ্যাগরিষ্ঠ ৬০%, কিন্তু করিমগঞ্জ ও হাইলাকান্দি জেলায় মুসলিমরা সংখ্যাগরিষ্ঠ — যথাক্রমে ৫৩% ও ৫৮%।[20] এই তথ্য ১৪ই মে ২০০৭-এ আর্কাইভ করা হয় যাচাইকরণ ব্যর্থ বলে। ২০১১-র ভারতীয় সেনসাস বলে একই বাংলাদেশী সূত্রের সাম্প্রতিকতম তথ্যানুযায়ী বরাকে ৫০.১% মুসলিম, ৪৮.১% হিন্দু, ১.৬% খ্রিষ্টান ও .২% অন্যান্য। [অধ্যয়নের তারিখ ১৪.১২.২০২২] ক্ষেত্রবাস্তবতা কী তা বরাক জানে। এটা যদি তথ্যবিকৃতি হয়ে থাকে, তাহলে তা যে স্বপ্ন (সংখ্যাগরিষ্ঠতার) বারবার ব্যক্ত হয়ে আসছে, তা ২০২১-এ সফল হয়ে গিয়ে থাকাটাই স্বাভাবিক। কিংবা জানি না, ভারত ও আসাম সরকারই সাম্প্রদায়িক হিংসা নিয়ন্ত্রণে রাখার জন্য হিন্দু জনসংখ্যায় কাগজে কলমে জল খানিক ঢেলেছে কিনা; কারণ ১৯৫১-তেই মুসলিম আধিক্য ছিল মুসলিম সূত্রানুসারে।

আতিকুর রহমান নামে এক মুসলিম লেখক জানিয়েছেন, ঔপনিবেশিক আমলে ১৯ শতকের শেষ দিকে বরাকে মুসলিম জনসংখ্যা সামান্য কমে গিয়েছিল, কারণ সেখানকার উর্বরভূমি পূর্ববর্তী অধিবাসীদের দ্বারা অধিকৃত ছিল। কিন্তু তারা পরে হজোই জেলার দিকে সরে যায় ১৮৩২ খ্রিষ্টাব্দ পর্যন্ত যা কাছারি রাজত্বেরই অংশ ছিল।[21] কেন সরে গিয়েছিল, তা অবশ্য জানানো হয়নি। তবে ১৯৫১-য় জনবিন্যাস দাঁড়িয়েছিল এইরকম: ৮৫,৫২২ মোট জনসংখ্যার মধ্যে ৩০,৭০৮ মুসলিম ও ৩০,৫৭৩ হিন্দু মিলিয়ে বাঙালী জনসংখ্যা ছিল ৭০% এবং বাকিরা ছিল পাহাড়ী উপজাতিসমষ্টি।[22] এই ব্যক্তির তথ্য পরিবেশন থেকে স্পষ্ট বরাকের উর্বর উপত্যকায় মুসলিম জনসংখ্যা বৃদ্ধির একটা এজেন্ডা ছিলই, নাহলে ১৯ শতকের শেষের দিকে কমে যাওয়ায় কথা উল্লেখ্য মনে হত না।

বাস্তবিকই, ভারতীয় সেনসাস অভ্রান্ত ধরে নিয়েও আজকের বাস্তব হল, বাংলাদেশ সংলগ্ন জেলা করিমগঞ্জ ও কাছাড়ে ২০১১-য় থেকে ২০২১-এর মধ্যে বিগত ১০ বছরে মুসলিম জনসংখ্যা ৩০ শতাংশ বেড়েছে। ২০১১-য় ৩,৯৫,৬৫৯ থেকে ২০২১-এ লাফিয়ে হয়েছে ৫,১৩,১২৬। আসাম পুলিশ জনমাচিত্র সমীক্ষা (DEMOGRAPHIC SURVEY) করে বাংলাদেশ থেকে আসামে অনুপ্রবেশকেই দায়ী করেছে।[19] এ তো বলার অপেক্ষা রাখে না। বামপন্থী ছাড়া সবাই, একজন দুধের শিশুও বুঝতে পারে।

. . .

REFERENCES:

- 75 Tunga, S. S. (১৯৯৫)। Bengali and Other Related Dialects of South Assam। Delhi: Mittal Publications। সংগ্রহের তারিখ ফেব্রুয়ারি ১৯, ২০১৩। p. 1

- 76Barman Saroj Kr.(1995):Reminiscence Of The Past.Silchar:Kasturi Barman

- DUTTA, DEBABRATA (1982), HISTORY OF ASSAM ED.2ND, SRIBHUMI PUBLISHING,CALCUTTA, West Bengal Public Library Publisher.

- বরাক-চর্চা-১ ইতিহাস কিংবা প্রাক্-ইতিহাস, বরাক একশো ভাগ বাঙালী, সঞ্জীব দেবলস্কর, Anandabazar, India. ১৩ ফেব্রুয়ারি, ২০১৬, ০৩:০৪:১০ শেষ আপডেট: ১৩ ফেব্রুয়ারি, ২০১৬, ০৩:৩৩:২৬. www.anandabazar.com

- Bhattacharjee, J B (1994), "Pre-colonial Political Structure of Barak Valley", in Sangma, Milton S (ed.), Essays on North-east India: Presented in Memory of Professor V. Venkata Rao, New Delhi: Indus Publishing Company, pp. 61–85: (71)

- Bhattacharjee, J B (1994), "Pre-colonial Political Structure of Barak Valley", in Sangma, Milton S (ed.), Essays on North-east India: Presented in Memory of Professor V. Venkata Rao, New Delhi: Indus Publishing Company, pp. 61–85: (72)

- Amalendu Guha, EAST BENGAL IMMIGRANTS AND BHASANI IN ASSAM POLITICS : 1928-47, Proceedings of the Indian History Congress, Vol. 35 (1974), pp. 348-365 (18 pages)

- ibid. P. 248

- Udayon Misra, Burden of History: Assam and the Partition--Unresolved Issues 2 The Critical Forties I, (January 2018), doi.org/10.1093/oso/9780199478361.003.0002, Pages 38–72

- Barbhuiya, Atiqur Rahman (27 January 2020). Indigenous People of Barak Valley. Notion Press. ISBN 978-1-64678-800-2.

- Report, Part I, Vol-III, Assam - Census 1931. India, 1932.

- Ray, Niharranjan (1 January 1980). Bangalir itihas (in Bengali). Paschimbanga Samiti.

- "C-16 Population By Mother Tongue". census.gov.in. Retrieved 3 September 2020.

- "Sylheti". Ethnologue. Retrieved 27 January 2020.

- Mahanta, Sakuntala; Gope, Amalesh (2018). "Tonal polarity in Sylheti in the context of noun faithfulness". Language Sciences. 69: 80–97. doi:10.1016/j.langsci.2018.06.010. S2CID 14975944. "Along the linguistic continuum of eastern Indic languages, Sylheti occupies an ambiguous position, where it is considered a distinct language by many and also as a dialect of Bengali or Bangla by some others."

- Khan, Sameer Ud Dowla (21 February 2018). "Amago Bhasha: In celebration of our ethnic and linguistic diversity". Dhaka Tribune. Retrieved 19 October 2020. "At the geographical extremes, Chittagonian, Sylheti, Mal Paharia, and Rohingya are so unintelligible to speakers of other dialects that they are almost universally considered by linguists to be separate languages on their own."

- "C-16 Population By Mother Tongue". census.gov.in. Retrieved 3 September 2020. Languages constituting

- A. less than 1% and/or substantially lower as compared to the total population are not included

- "C-16 Population By Religion - Barak Valley". census.gov.in. Retrieved 25 August 2020.

- "Opinion | is there a foreign hand behind sharp rise of Muslims in UP, Assam border districts?". 4 August 2022.

- Indian Census[যাচাইকরণ ব্যর্থ হয়েছে] ওয়েব্যাক মেশিনে আর্কাইভকৃত ১৪ মে ২০০৭ তারিখে

- Barbhuiya, Atiqur Rahman (27 January 2020). Indigenous People of Barak Valley. Notion Press. ISBN 978-1-64678-800-2.

- On (the occasion of a wedding of the former raja of Tripura to the daughter of the raja of Manipur) the two rajas and their entourage met halfway between their kingdoms." (Cederlöf 2014:36)