২০১২ সালে একবার বাংলাদেশে গিয়েছিলাম একটি কবিতা উৎসবে আমন্ত্রিত হয়ে। শেষ রাতে ঢাকা পৌঁছে বিশ্রাম না নিয়েই হাড় কাঁপানো শীতে সাত সকালে উঠে তৈরি হয়ে সংস্কৃতিমনা বাঙালীর তীর্থক্ষেত্র ঢাকায় স্থাপিত সাভার বা শহিদ-স্মৃতিস্তম্ভে সৌজন্যমূলক (বাধ্যতামূলক) হাজিরা দিয়ে দেখলাম সশ্রদ্ধায় খোদিত ভাষা আন্দোলনের প্রথম শহিদ রফিউদ্দিন অহমেদ (জন্ম ১৯২৬), মোহাম্মাদ সালাউদ্দিন (২৬), আবদুল জব্বার (৩০), আব্দুল বরকত (২৫), শফিউর রহমান, সালাম, এমনকি আবদুল আওয়াল নামে এক রিকশা চালককের নামও। অবশ্য না গেলেও অসুবিধা ছিল না। নামগুলো এই বাংলায় বসেই শুনে শুনে পড়ে পড়ে মুখস্থ হয়ে গেছে। বরকতের ভিটে যে পশ্চিমবঙ্গের মর্শিদাবাদে সেটাও সাহিত্য-ভ্রমণ-বিলাসীদের জানা হয়ে গিয়েছে।

পূর্ব-পাকিস্তানে রাষ্ট্রভাষা সংঘাত, ২১শে ফেব্রুয়ারি ও মাতৃভাষা দিবস

বাহান্নর আন্দোলনের উপলক্ষ্য ছিল পাকিস্তানের রাষ্ট্রভাষার প্রশ্নে নাজ়িমউদ্দিনের একটি উক্তি, “উর্দু হবে পাকিস্তানের একমাত্র রাষ্ট্রভাষা”।[1][2] ১৯৫২ সালের ২৭শে জানুয়ারি পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রীর ঢাকার পল্টন ময়দানের এক জনসভায় এই ঘোষণার পর থেকেই বিভিন্ন মহল থেকে প্রতিবাদ ধ্বনিত হতে থাকে। ৩১শে জানুয়ারি বিশ্ববিদ্যালয় প্রাঙ্গনে ছাত্রসভা অনুষ্ঠিত হয় ও ধর্মঘট পালিত হয়। ঐদিন বার লাইব্রেরির হলে আতাউর রহমান খানের সভাপতিত্বে সর্বদলীয় সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয় এবং ‘সর্বদলীয় কেন্দ্রীয় রাষ্ট্রভাষা কর্মী পরিষদ’ নামে একটি কমিটি গঠিত হয়। এই কমিটি প্রথম সভাতেই স্থির করে ২১শে ফেব্রুয়ারি ‘রাষ্ট্রভাষা দিবস’ হিসাবে পালন করবে।[3][4][5]

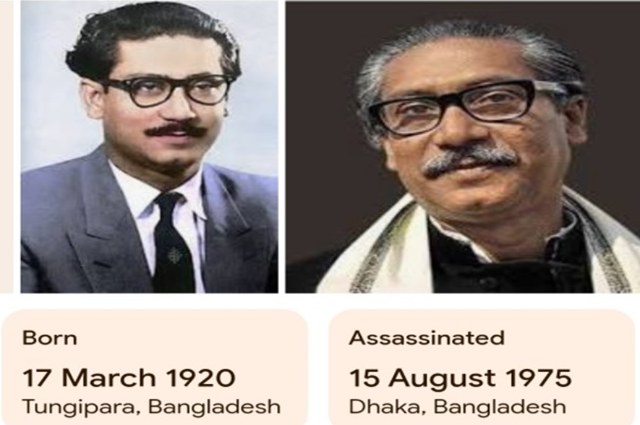

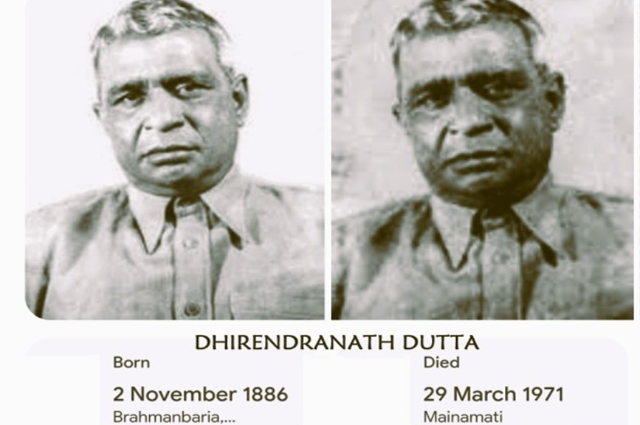

সঙ্গে সঙ্গে ২১ ফেব্রুয়ারি থেকে ঢাকায় এক মাসের জন্য সভা, সমাবেশ ও মিছিল নিষিদ্ধ করে ১৪৪ ধারা জারি হয়। এই আইন ভঙ্গ ও মাতৃভাষার দাবিতে মিছিল সমাবেশকে কেন্দ্র করেই শহরের বিভিন্ন জায়গায় চলে ধরপাকড়, গুলিবর্ষণ।[6] মুজিবর তখন জেলের মধ্যেই অনশন শুরু করেন। ১৩ দিন অনশনের পর ২৬ ফেব্রুয়ারি মুক্তি পান।[7][8][9][10][11] ততদিনে ১৯৪৮ সালেই পাকিস্তানে শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, গণমাধ্যম, ডাক টিকিট, সিভিল সার্ভিস – সর্বস্তর থেকে বাংলা অপসারণের তীব্র প্রতিবাদ করে পাকিস্তান গণ পরিষদ তোলপাড় করা ধীরেন্দ্রনাথ দত্ত এবং তাঁর সমর্থক প্রেমহরি বর্মণ, ভূপেন্দ্র কুমার দত্ত ও শ্রীশচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়রা পূর্ববঙ্গের রাজনৈতিক তো বটেই ভাষা আন্দোলনের মানচিত্র থেকে হারিয়ে গেছেন। ১৯৪৮-এ বাংলাভাষার দাবিকে নস্যাৎ করে দেওয়া মুসলিম নেতরাই বাংলাভাষা আন্দোলনের পুরোভাগে যার অন্যতম মুখ মুজিবর রহমান। আর মুজিবের অন্যতম শক্তি ধীরেন্দ্রনাথ দত্তকে পরে শেষ নিঃশ্বাস ফেলার আগে ময়নামতী ক্যান্টনমেন্টে পুত্রসহ পাক সেনার অত্যাচারে শেষ কয়েক সম্তাহ হামাগুড়ি দিতে দিতে দেখা গেছে।

যাইহোক, আন্দোলনে গতি প্রবল হয়। একদিকে আইন, পুলিস-প্রশাসনের বল প্রয়োগ, আমলাতন্ত্রের দুর্নীতি অন্যদিকে মুসলিম লীগের হামলা, সংবাদপত্রের কণ্ঠরোধ, মানবাধিকার হরণ। এই পরিস্থিতিতে কৃষক, ছাত্র, শ্রমিকদের লাগাতার আন্দোলন এবং তার পরিপ্রেক্ষিতে চরম নির্যাতনে পূর্ব পাকিস্তান বিধ্বস্ত ছিলই। তার ওপর জোর করে বাংলাভাষীদের ওপর উর্দু চাপিয়ে দেওয়ার সরকারি ঘোষণায় পরিস্থিতি উত্তাল হয়ে উঠল। ১৯৫২-র ফেব্রুয়ারি অভ্যুত্থান আসলে বিগত চার বছর ধরে জমাট বাঁধা ক্ষোভেরই বিস্ফোরণ।

ঢাকায় স্থাপিত সাভার বা শহিদ-স্মৃতিস্তম্ভ সশ্রদ্ধায় স্মরণ করিয়ে দেয় ভাষা আন্দোলনের প্রথম শহিদ রফিউদ্দিন অহমেদ (জন্ম ১৯২৬), মোহাম্মাদ সালাউদ্দিন (২৬), আবদুল জব্বার (৩০), আব্দুল বরকত (২৫), শফিউর রহমান, সালাম, এমনকি আবদুল আওয়াল নামে এক রিকশা চালককেও যারা ১৯৫২-র ২১শে ফেব্রুয়ারি পুলিসের গুলিতে মৃত বলে নথিভুক্ত।[12] তারপর লক্ষ লক্ষ হিন্দুর প্রাণ গেলেও তারা শহীদ হতে পারেনি, অন্তত বেদীতে উল্লেখ করার মতো। অথচ আন্দোলনের পুরোভাগে ছিল হিন্দু বুদ্ধিজীবীরা। আর হিন্দুস্তানকে তো নিতেই হয়েছে পূর্ব পাকিস্তান থেকে পালিয়ে আসা উভয় সম্প্রদায় মানুষের বাড়তি চাপ। প্রসঙ্গত শহীদ বরকতের ভিটে পশ্চিমবঙ্গের মুর্শিদাবাদেই। ধর্মের ভিত্তিতে বাংলার অঙ্গহানি ঘটানোর পরেও পঙ্গু পশ্চিমবঙ্গে পূর্ব পাকিস্তানী ভাষা আন্দোলনকারীদের জন্য আস্তানাও ছিল, সমর্থনও ছিল এবং বিপন্নদের জন্য আশ্রয়ও ছিল। সুতরাং পাকিস্তানের সঙ্গে ভারত ও তার অঙ্গরাজ্য পশ্চিমবাংলা না চাইতেও বিরোধে জড়িয়ে পড়ল।

এক দশক ব্যাপী সম্মিলিত বিরোধে শেষ পর্যন্ত জয় হয় বাংলাভাষীদের মাতৃভাষা ব্যবহারের অধিকারই। ১৯৫৬-তে প্রথম ২১শে ফেব্রুয়ারি পালিত হয়।[13] স্বাধীনতা লাভের পর ১৯৭২-এ ২১শে ফেব্রুয়ারি রাষ্ট্রীয় মর্যাদায় উদ্যাপিত হয়। ঐ তারিখটির আন্তর্জাতিক মর্যাদার দাবিদারও স্বাধীন বাংলাদেশের গফরগাঁও। ১৯৯৮ সালের ২১শে মার্চ কানাডা প্রবাসী রফিকুল ইসলাম জাতিসঙ্ঘের মহাসচিব কোফি আন্নানের কাছে “আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস”এর দাবিতে এক পত্র লেখেন। ঐ পত্র সাক্ষর করেন সাতটি জাতি ও ভাষার দশজন সদস্য। এলবার্ট ভিনজন ও কারমেন ক্রিস্টোবাল (ফিলিপিনো), জাসেন মোরিন ও সুজান হডগিন্স (ইংরেজি), ডঃ কেলভিন চাও (ক্যান্টনিজ), নাজনীন ইসলাম (কাচি), রিনাতে মার্টিন্স (জার্মান), করুণা যোগী (হিন্দী) এবং রফিকুল ইসলাম ও আব্দুস সালাম (বাংলা)।[14]

১৯৯৯-এর ৩রা মার্চ ইউনেস্কোর সদর দপ্তরের ভাষা বিভাগের সচিব আন্না মারিয়া মেজলোক রফিকুলকে লেখেন “Regarding your request to declare the 21st February as International Mother Language Day, the idea is indeed very interesting.” কিন্তু ব্যক্তিগত ভাবে বিষয়টি উত্থাপনের কোনও সুযোগ নেই, ইউনেস্কোর পরিচালক কোনও সদস্য রাষ্ট্রের মাধ্যমে উত্থাপন করতে হবে। পরে প্যারিসে ইউনেস্কোর অধিবেশনে বাংলাদেশের শিক্ষামন্ত্রী ও প্রতিনিধি দলের নেতা ১৯৫২-র ভাষা আন্দোলনের মাহাত্ম ১৮০টি দেশের সামনে তুলে ধরেন, বিভিন্ন দেশের শিক্ষমন্ত্রীদের সঙ্গে বৈঠক করেন। শেষ পর্যন্ত ১৯৯৯ সালের ১৭ই নভেম্বর ২১শে ফেব্রুয়ারি “আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস” হসাবে স্বীকৃতি লাভ করল বলতে গেলে বাংলাদেশের একক প্রচেষ্টায়।[15][16]

বিষয়টির প্রস্তাবক ছিল বাংলাদেশের সঙ্গে সৌদি আরব; আর সমর্থক ছিল ভারত, ওমান, বেনিন, হন্ডুরাস, শ্রীলঙ্কা, মিশর, রাশিয়া, বাহমাস, ডোমিনিয়ন রিপাবলিক অব বেলারুশ, ফিলিপিনস্, আইভরি কোস্ট, গাম্বিয়া, সাইক্লোনেসিয়া, ভেনেজুয়ালা, ইন্দোনেশিয়া, ইটালি, পাপুয়া নিউগিনি, কমোরস, ইরান, লিথুয়ানিয়া, সিরিয়া এমনকি পাকিস্তানও। বর্তমানে ভাষার প্রশ্নে নৈতিক সমর্থন দেওয়াও খুব কঠিন বহুভাষাভাষীর দেশ ভারতবর্ষের, যেখানে “ইন্তি ওড়িকা, তামিল বাড়কা” অর্থাৎ ‘হিন্দী নিপাত যাক, তামিল দীর্ঘজীবী হোক’ বলে তীব্র আবেগে নিজের দেহে অগ্নিসংযোগ করে আত্মাহূতি দেয় ভারতীয় যুবক। ২০০০ সাল থেকে ২১শে ফেব্রুয়ারি UNO-র আয়োজনেও মাতৃভাষা দিবস রূপে পালিত হচ্ছে।।[27]

ভাষা সংঘাতের পটভূমি এবং ইতিহাসে উপেক্ষিত ট্রাজিক বীর – ধীরেন্দ্রনাথ দত্ত

ভাষাবিদ মুহম্মদ শহীদুল্লাহ জানান, পাকিস্তানের কোনো অংশেই উর্দু স্থানীয় ভাষা ছিল না। তিনি আরও বলেন, “আমাদের যদি একটি দ্বিতীয় রাষ্ট্রভাষা নির্ধারণ করার প্রয়োজন হয়, তবে আমরা উর্দুর কথা বিবেচনা করতে পারি।” সাহিত্যিক আবুল মনসুর আহমেদ চিন্তা ব্যক্ত করেন, উর্দুকে রাষ্ট্রভাষা করলে পূর্ব পাকিস্তানের শিক্ষিত সমাজ ‘নিরক্ষর’ ও যাবতীয় সরকারি পদের জন্য ‘অনুপযুক্ত’ হয়ে পড়বে। ১৯৪৭ সালের ডিসেম্বরের শেষের দিকে বাংলাকে রাষ্ট্রভাষা করার সমর্থনে প্রথম “রাষ্ট্রভাষা সংগ্রাম পরিষদ” গঠন করা হয়। তমদ্দুন মজলিশের অধ্যাপক নুরুল হক ভূঁইয়া এই কমিটির আহ্বায়ক ছিলেন। পরবর্তীতে সংসদ সদস্য সামসুল হক আহ্বায়ক হয়ে নতুন কমিটি গঠন করেন।

উপক্রমণিকা বলা হল। কিন্তু এর আগে একটা ভূমিকা ছিল যেটা অধিকাংশ জানি না। ১৯৪৭ সালে দেশভাগ তথা স্বাধীনতার কিছুদিন পরেই পরেই করাচিতে অনুষ্ঠিত জাতীয় শিক্ষা সম্মেলনের একটি গুরুত্বপূর্ণ ঘোষণাপত্রে উর্দুকে পাকিস্তানের একমাত্র রাষ্ট্রভাষা হিসেবে ব্যবহারের সুপারিশ করে প্রচারমাধ্যম ও বিদ্যালয়ে কেবলমাত্র উর্দু ব্যবহারের প্রস্তাব দেওয়া হয়। তৎক্ষণাৎ সেই প্রস্তাবের বিরোধিতা ও প্রতিবাদ করে বাংলাকে পাকিস্তানের অন্যতম রাষ্ট্রভাষা এবং পূর্ব পাকিস্তানে শিক্ষার মাধ্যম হিসেবে ব্যবহারের দাবি উত্তাল হয়। কিন্তু পাকিস্তান পাবলিক সার্ভিস কমিশন বাংলাকে তাদের অনুমোদিত বিষয়তালিকা থেকেই বাদ দেয়। সেই সঙ্গে মুদ্রা ও ডাকটিকিট থেকেও বাংলা অক্ষর বিলুপ্ত করে। কেন্দ্রীয় শিক্ষামন্ত্রী ফজ়লুর রহমান মালিক উর্দুকে পাকিস্তানের একমাত্র রাষ্ট্রভাষা বানানোর তড়িঘড়ি বিশাল প্রস্তুতি নিলে, তাতে পূর্ব পাকিস্তানে ব্যাপক ক্ষোভের সৃষ্টি হয়। ১৯৪৭ সালের ৮ ডিসেম্বর ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় চত্বরে একটি বিশাল ছাত্র-সমাবেশে বাংলাকে রাষ্ট্রভাষার মর্যাদাদানের আনুষ্ঠানিক দাবি উত্থাপিত হয়। এই লক্ষ্যে ঢাকায় চলে ছাত্রদের মিছিল ও সমাবেশ।

অথচ এরপর ১৯৪৮ সালের ২৩শে ফেব্রুয়ারী পাকিস্তান গণপরিষদে ‘গণপরিষদ’ সদস্য (Assembly member ) ধীরেন্দ্রনাথ দত্ত যখন ইংরেজী ও উর্দুর পাশাপাশি সদস্যদের বাংলায় বক্তৃতা প্রদান এবং সরকারি কাজে বাংলা ব্যবহারের জন্য একটি সংশোধনী প্রস্তাব উত্থাপন করেন এবং তাঁর ইংরেজিতে দেওয়া বক্তৃতায় পাকিস্তানের অধিকাংশ জাতিগোষ্ঠীর ভাষা হিসেবে বাংলাকে রাষ্ট্রভাষার মর্যাদা দেওয়ার দাবি তোলেন ও সরকারি কাগজেপত্রে বাংলা অপসারণ করার কড়া প্রতিবাদ জানান, তখন শুধু পার্লামেন্ট সদস্য প্রেমহরি বর্মন, ভূপেন্দ্র কুমার দত্ত এবং শ্রীশচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় এই তিন হিন্দু বাঙালী তাঁর এ প্রস্তাবকে স্বাগত জানান। এই সমর্থন পূর্ব পাকিস্তানের জনমতেরই প্রতিফলন হওয়া সত্ত্বেও তমিজুদ্দিন খানের নেতৃত্বে পাকিস্তান গণপরিষদের (Constituent Assembly of Pakistan) সকল মুসলমান সদস্য (মুসলিম লীগের) একযোগে এ প্রস্তাবের বিরোধিতা করেন।

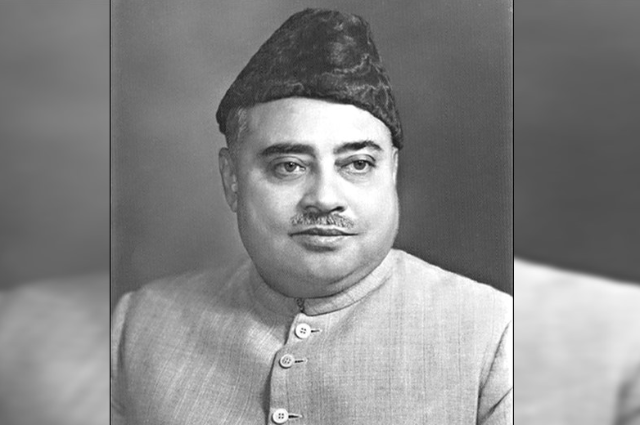

সেই সুযোগে খাজা নাজ়িমুদ্দিন এই প্রস্তাবের বিরোধিতা করে বলতে পারেন, “পূর্ব বাংলার অধিকাংশ মানুষ চায় রাষ্ট্রভাষা উর্দু হোক।” এই নাজ়িমুদ্দিন অবিভক্ত ভারত তথা বাংলায় পাকিস্তান গঠনের উগ্র সমর্থক ছিলেন। অনেক বিতর্কের পর সংশোধনীটি গণপরিষদ বা লেজিসলেটিভ অ্যাসেম্বলির ভোটে বাতিল হয়ে যায়।

পাকিস্তানের তৎকালীন প্রধানমন্ত্রী লিয়াকত আলিও বলার সুযোগ পেলেন, প্রস্তাবটি পাকিস্তানে বিভেদ সৃষ্টির অপচেষ্টা। উর্দুকে লক্ষ কোটি মুসলমানের ভাষা হিসাবে উল্লেখ করে তাঁর বক্তব্য, “পাকিস্তানের রাষ্ট্রভাষা কেবলমাত্র উর্দুই হতে পারে।”

সংসদীয় দলের আপত্তির কারণে বাঙালী মুসলমানর সদস্যরা ধীরেন্দ্রনাথ দত্ত উত্থাপিত সংশোধনীটিকে সমর্থন করতে পারেননি। কিন্তু এর প্রতিক্রিয়ায় ২৬ ফেব্রুয়ারি ১৯৪৮ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, ঢাকা মেডিক্যাল কলেজ ও জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয় বা তৎকালীন জগন্নাথ কলেজের পড়ুয়াদের উদ্যোগে শহরের অধিকাংশ শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের ছাত্রছাত্রীরা ক্লাস বর্জন করে। ২৯ ফেব্রুয়ারিও ধর্মঘট ঘোষিত হয়। ২ মার্চ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ‘ফজ়লুল হক’ হলে ছাত্র-বুদ্ধিজীবিদের এক সমাবেশ-সভায় দ্বিতীয়বারের মত “রাষ্ট্রভাষা সংগ্রাম পরিষদ” গঠন করে ধর্মঘট কর্মসূচী গৃহীত হয়। সেইমতো ছাত্ররা ১১ মার্চ ধর্মঘট আহ্বান করে ধীরেন্দ্রনাথ দত্তকে তাঁর সাহসী ভূমিকার জন্য ধন্যবাদ জানায়।[7]

এর জেরে চলে ব্যাপক ধরপাকড় ও অবদমন। পুলিসি নির্যাতনের বিরুদ্ধে আন্দলনরত ছাত্ররা হঅইকোর্থ চত্ত্বরে নিজাউদ্দিনের পথ আটকালে ১১ মার্চ ফজ়লুল হক সহ বহু নেতা গ্রেফতার ও আহত হন। প্রতিবাদে ১২-১৫ মার্চ চলে টানা ধর্মঘট।[3] বেগতিক দেখে ১৫ মার্চ ১৯৪৮ খাজা নাজ়িমুদ্দিন রাষ্ট্রভাষা সংগ্রাম পরিষদের নেতাদের সাথে বৈঠক করেন। দুই পক্ষের মধ্যে ৮ দফা সমঝোতা চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়। চুক্তিতে গ্রেফতারকৃত বন্দীদের মুক্তি, পুলিশের অত্যাচারের নিরপেক্ষ তদন্ত, বাংলাকে শিক্ষার মাধ্যম ও রাষ্ট্রভাষার মর্যাদা দেওয়া, সংবাদপত্রের ওপর থেকে নিষেধাজ্ঞা প্রত্যাহার ইত্যাদি বিষয় অন্তর্ভুক্ত ছিল।[7] সরকারের এই নমনীয়তার কারণও ছিল। ১৯ মার্চ জিন্নাহ্'র ঢাকা আগমনের আগে পরিস্থিতি শান্ত রাখা।

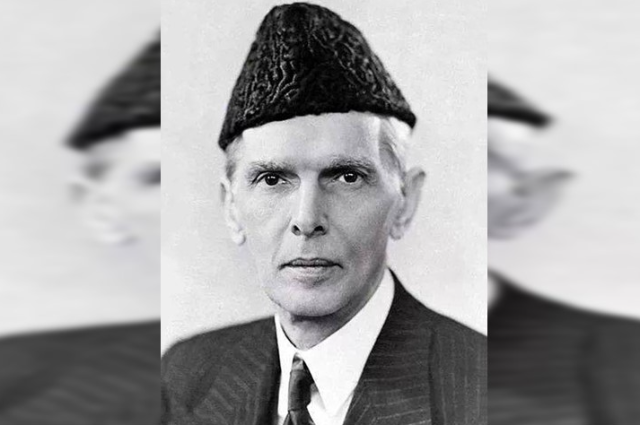

কিন্তু ১৯৪৮-এর ১৯শে মার্চ থেকে ২১ মার্চ পাকিস্তানের স্থপতি ও গভর্নর জেনারেল মহম্মদ আলি জিন্নাহ্ ঢাকায় তাঁর প্রথম পূর্ববঙ্গ সফরে এসেই ২১ মার্চ রেসকোর্স ময়দানে (অধুনা সোহ্রাবর্দি উদ্যান) তাঁর গণ-সম্বর্ধনায় বক্তৃতা রাখতে গিয়ে ঘোষণা করেন, “State language of Pakistan is going to be Urdu and no other language.” পাশাপাশি অন্য কোনও ভাষার রাষ্ট্রভাষা হওয়ার দাবিকে ‘ষড়যন্ত্র’ ‘বিচ্ছিন্নতাবাদ’ ইত্যাদি বলে চিনে ফেললেন। খাজা নাজিমুদ্দিনের সাথে স্বাক্ষরিত চুক্তিকে একপেশে এবং চাপের মুখে সম্পাদিত বলে প্রত্যাখান করে একই কথার পুনরাবৃত্তি করেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে ও ঢাকা ত্যাগের প্রাক্কালে রেডিওতেও।[9][10][11][12] পুনরায় বিক্ষোভ।

ভাষা নিয়ে সংঘাতের জেরেই ১৯৪৯-র ২৩ জুন পূর্ব বাংলার কিছু জাতীয়তাবাদী নেতা মুসলিম ভেঙে বেরিয়ে এসে All Pakistan Awami Muslim League প্রতিষ্ঠা করেন। শেখ মুজিবর রহমান, খোন্দকর মোস্তাক আহমেদ ও এ.কে. খান হলেন প্রথম যুগ্ম সচিব (Joint Secretaries)।[13] কালক্রমে এই আওয়ামি মুসলিম লীগে নেতৃত্ত্ব দিয়েই শেখ মুজিবর হয়ে দাঁড়ান বাংলার ভাষা আন্দোলন ও মুক্তিযুদ্ধের অন্যতম পুরোধা। আর ধীরেন্দ্রনাথদের হতে হয় মুজিবের সমর্থক মাত্র।

৫২-৭১ ১৯ বছর পেরিয়ে গেছে। বারবার নির্বাচনে জয়ী হয়েও প্রধানমন্ত্রী হতে পারছেন না মুজিবর রহমান। অকথ্য অত্যাচার পুরো পূরববনগ জুড়ে। শুরু হয়েছে মুক্তিযুদ্ধ। ইয়াহিয়া খান বাঙালী গণহত্যার নির্দেএশ দিয়ে পাকিস্তান পালান। শুরু হয় অপারেশন সার্চলাইট ২৫শে মার্চ। ঐ দিনই মুজিবরকে পাকিস্তানী সেনা গ্রেপ্তার করে ও পরে করাচিতে কারারুদ্ধ করে রাখে। এই ইতিহাসও বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের ইতিবৃত্তের একাধিক সূত্রে সহজলভ্য। কিন্তু তার ৩ দিন পর ২৯শে মার্চ যে ধীরেন্দ্রনাথ দত্ত ও তাঁর পু্ত্র দিলীপ কুমার দত্তকে তাঁদের কুমিল্লার বাসভবন থেকে ধরে নিয়ে গিয়ে পাকিস্তানী সেনার ময়নামতি ক্যান্টনমেন্টের সেনা ছাউনিতে নৃশংস অত্যাচার করে মেরে ফেলা হয়েছিল, সে কথা আমিও এই প্রবন্ধটি লিখতে বসে পৃথক অনুসন্ধান করে জানলাম, ভাষা আন্দোলন বা মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাসে এই তথ্য পাইনি। পেশায় আইনজীবী ধীরেন্দ্রনাথ দত্ত সম্পর্কে আরেকটু বলার সময় এসেছে।

প্রসঙ্গত ধীরেন্দ্রনাথ দত্ত ১৯৩৭ সালে ‘বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক সভা’র সদস্য নির্বাচিত হয়ে বঙ্গীয় প্রজাস্বত্ব আইন সংশোধন, বঙ্গীয় কৃষিঋণ গ্রহীতা ও বঙ্গীয় মহাজনি আইন পাসের মতো গুরুত্বপূর্ণ আইন সংস্কারেরও সাথে সংশ্লিষ্ট থেকেছেন। কিন্তু ইতোপূর্বে ব্রিটিশ বিরোধী ভারতের স্বাধীনতা আন্দোলন যেমন সুরেন্দ্রনাথ ব্যানার্জীর মতাদর্শে প্রভাবিত হয়ে তিনি ১৯০৫ সালের বঙ্গভঙ্গ বিরোধী আন্দোলন, ১৯১৯-এ ময়মনসিংহ শহরে অনুষ্ঠিত বঙ্গীয় প্রাদেশিক কংগ্রেসের সম্মেলন, দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাশের আহ্বানে তিন মাসের জন্য আইন ব্যবসা স্থগিত রেখে ‘“খিলাফতি” অসহযোগ আন্দোলন’ কিংবা ১৯৪২-এর ‘ভারত ছাড়ো’ আন্দোলন ইত্যাদির জন্য তিনি কয়েকবার কারাভোগ করেছিলেন।[8]

পেশায় আইনজীবী ধীরেন্দ্রনাথ দত্ত পাকিস্তানের জন্মলগ্ন থেকে পূর্ব ও পশ্চিম পাকিস্তানের (১৯৫৫-র আগে পূর্ববঙ্গ বলেই পরিচিত ছিল) অর্থনৈতিক ও ভাষাগত বৈষম্যের লাগাতার প্রতিবাদ করে গেছেন। পরবর্তীকালে মুজিবরের অন্যতম সহায়ক ও আওয়ামী মুসলিম লীগের সক্রিয় সমর্থক ছিলেন। ইয়াহিয়া খানের নির্দেশ মতো বাঙালী গণহত্যার শুরু হয় ২৫শে মার্চ। ঐ দিনই মুজিবরকে পাকিস্তানী সেনা গ্রেপ্তার করে ও পরে করাচিতে কারারুদ্ধ করে রাখে। এই ইতিহাসও বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের ইতিবৃত্তের একাধিক সূত্রে সহজলভ্য। কিন্তু তার ৩ দিন পর ২৯শে মার্চ যে ধীরেন্দ্রনাথ দত্ত ও তাঁর পু্ত্র দিলীপ কুমার দত্তকে তাঁদের কুমিল্লার বাসভবন থেকে ধরে নিয়ে গিয়ে পাকিস্তানী সেনার ময়নামতি ক্যান্টনমেন্টের সেনা ছাউনিতে নৃশংস অত্যাচার করে মেরে ফেলা হয়েছিল, সে কথা আমিও এই প্রবন্ধটি লিখতে বসে পৃথক অনুসন্ধান করে জানলাম, ভাষা আন্দোলন বা মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাসে এই তথ্য পাইনি।

তখন তাঁর বয়স ৮৫ বছর। ধীরেন্দ্রনাথ দত্ত স্মারকগ্রন্থে আছে, চোখ-হাত-পা বেঁধে কীভাবে ব্রিগেড অফিসে আনা হত। মাথায় ব্যান্ডেজ, শরীরের ক্ষতে লাগানো তুলো। প্রত্যক্ষদর্শী রমণী শীল নামের এক ক্ষৌরকারের বয়ান থেকে জানা যায়, শেষ কয়েকটি দিন হাঁটার ক্ষমতা ছিল না, হামাগুড়ি দিয়ে তাঁকে চলাফেরা করতে হয়েছিল। তাঁর যে অপরাধের সীমা ছিল না। অবিভক্ত ভারতে দেশ ভেঙে পাকিস্তান গঠনের বিরোধিতা করেছিলেন, পাকিস্তানের জোর করে চাপানো ভাষা নীতির ও অন্যান্য বৈযম্যের প্রতিবাদও করেছিলেন গোড়া থেকেই। প্রসঙ্গত মুজিবর রহমন অবিভক্ত ভারতে পাকিস্তানেরই প্রবক্তা ছিলেন এবং হিন্দু বাঙালীদের দলে টানতে ‘আওয়ামি মুসলিম লীগ’ নাম থেকে মুসলিম লীগ শব্দটি পরিহার করে ধর্মনিরপেক্ষতার ভান করলেও স্বাধীন বাংলাদেশকে ইসলামিক রাষ্ট্র করারই পক্ষপাতী ছিলেন, যা ধীরেন্দ্রনাথ দত্তসহ কতিপয় হিন্দু সহযোদ্ধাদের বিরোধিতায় সম্ভব হয়নি। অথচ ভাষা আন্দোলনের প্রচলিত আলোচনায় এইসব হিন্দু বাঙালীর উল্লেখ কোথায়?

১৯৭১-এ পাকিস্তানেরসাধারণ নির্বাচনে আওয়ামি লীগের একচেটিয়া নির্বাচনী সাফল্যের পেছনে ছিল ১০০% হিন্দু ভোট। সে সময় পূর্ববঙ্গে হিন্দু বাঙালীর জনসংখ্যা ছিল মোটামুটি ২৭%। “অপারেশন সার্চলাইট” (Operation Searchlight) নাম দিয়ে শুরু করে পৃথিবীর বৃহত্তম গণহত্যার [এশিয়া টাইমসের ভাষ্য অনুযায়ী] একচেটিয়া বলি হয়েছিল হিন্দু বাঙালীরা যেহেতু ভাষা আন্দোলনের সূচনা, অগ্রগতি ও সাফল্যের অন্যতম কাণ্ডারী ছিল হিন্দু বাঙালী বুদ্ধিজীবী ও ছাত্র সমাজই। অবশ্য বাঙালী সাফাই অভিযানেরই অংশ হিসাবে সামরিক বাহিনীর বাঙালী সদস্যদেরও নিরস্ত্র করে হত্যা করা হয়। ছাত্র বুদ্ধিজীবীরা তো বটেই সারা পূর্ব পাকিস্তান জুড়ে চলা নির্বিচার গণহত্যার সবচেয়ে রোমহর্ষক অধ্যায় ছিল ধর্ষণ মহোৎসব ও নারী নিধনযজ্ঞ। ভাষা আন্দোলন থেকে মুক্তিযুদ্ধ এই পুরো পরিক্রমাটাই ছিল ‘আরবী’ বাঙালীদের সাম্প্রদায়িক স্বার্থে ‘প্রকৃত’ বাঙালীর রক্তে পিচ্ছিল।

অন্যদিকে হিন্দীকে রাষ্ট্রভাষা হিসাবে প্রতিষ্ঠা দেওয়ার পেছনেও অহিন্দীভাষীদের মধ্যে বাঙালীর অবদানই বোধহয় সবচেয়ে বেশি। রামমোহন রায়ের উদ্যোগে আধুনিক মান্য হিন্দী পত্রিকার সূচনা হয়েছিল, বিদ্যাসাগরের ব্যক্তিগত গ্রন্থাগারে ছিল একাধিক হিন্দী পুস্তক যেগুলোর ঐতিহাসিক মূল্য অসীম; আর নেতাজী তো তাঁর সর্বভারতীয় নেতৃত্বদানের ভাষা হিসেবে উর্দু-হিন্দীকে প্রায় ‘রাষ্ট্রভাষা’র মান্যতা দিয়েছেইলেন। ‘রাজভাষা’ (official language)-এর প্রশ্নে সংসদের ভোটাভুটিতে হিন্দীকে এক ভোটে জিতিয়ে দেওয়ার পেছনেও ছিল ভারতের দ্বিতীয় ভাষিক সংখ্যাগুরু এই বাঙালীই। সেই হিন্দীর আধিপত্যে বাংলা ভাষা সংস্কৃতিকে কোণঠাসা হতে দেখে বুকে বাঙালিয়ানা জেগে ওঠে। তাই ২১শে ফেব্রুয়ারির আন্তর্জাজাতিক স্বীকৃতির মধ্যে এপারের বাঙালীরাও “ভায়ের রক্ত” বলে গদগদ। গর্ববোধ তো শুধু ভাষাগত সাদৃশ্যের কারণে নয়, স্বাধীন বাংলাদেশ তৈরির জন্য ভারতের যে অঙ্গরাজ্যটিকে সবচেয়ে বেশি আত্মত্যাগ ও অর্থনৈতিক সংকট ভোগ করতে হয়েছে, তা পশ্চিমবঙ্গ। তাই স্বাধীন বাংলাদেশ ও ‘মাতৃভাষা দিবস’ নিয়ে গর্বিত হওয়ার ন্যায়সঙ্গত অধিকার আমাদের আছে। সেই গর্ব থেকেই হয়তো আমরা বাংলাদেশ সীমান্ত দিয়ে অনুপ্রবেশের প্রতি এতটা প্রশ্রয়ী। কিন্তু এই গর্বের রক্তস্নাত যে ইতিহাস রচিতই হয়েছে হিন্দী-উর্দুর অন্যায় সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করে, তার প্রতি আমাদের সত্যনিষ্ঠা আদৌ আছে তো?

সবচেয়ে বড় পরিহাস, বাঙালীদের শায়েস্তা করতে ‘রাজাকার’ নামে কুখ্যাত যেসব বিহারী মুসলমানরা নিয়োজিত হয়েছিল, তারা বাঙালী মুসলিমদের বিদ্বেষভাজন হয়ে কোথায় যাবে? কেন? “মেরা ভারত মহান”এ তো সবার জন্য দরজা খোলা। কাঁটাতার? সে তো লঙ্ঘনের জন্যই। হিন্দু বাঙালী গণধর্ষণ-গণহত্যার ঘৃণিত খলনায়ক সেইসব বিহারী মুসলিমদের নিরাপদ পুনর্বাসন হয়ে গেল হিন্দু বাঙালীর নিজস্ব বাসভূমি পশ্চিমবঙ্গেই। ধর্মতলা চাঁদনি মল্লিকবাজার এলাকার বিস্তীর্ণ অঞ্চলের ফুটপাথ জুড়ে ফুলেফেঁপে উঠল তাদের বাণিজ্য। গরীব দরদী কমিউনিস্ট সরকারের বিশেষ পৃষ্ঠপোষকতায় এই ফুটপাত বেদখল করে রাখা বিহারী মুসলমানদের খুচরো পসারের পেছনে আড়ালে পড়ে গেল বড় দোকানগুলো। লোকসানের দায়ে জবরদখলকারী জঙ্গিদের হাতেই জলের দরে ব্যবসা বাণিজ্য দোকানঘর বিক্রি করে ক্রমশ শহরতলির দিকে সরে যেতে থাকে হিন্দু ব্যপারীরা। ওদিকে লক্ষ লক্ষ হিন্দু শরণার্থীর জায়গা হল রেললাইনের ধারে, নোংরা বস্তিতে, দণ্ডকারণ্যে কিংবা মরিচঝাঁপির মতো বধ্যভূমিতে! অর্থাৎ প্রাণের ভয়ে পালিয়ে ভারতে আশ্রয় নেওয়া শরণার্থীরা তাদের বাস্তুচ্যুত করা দস্যু অনুপ্রবেশকারীদের কাছে পুনরায় হেরে গেল এবং হেরেই রইল। অথচ তাদেরই উত্তরসূরীরা ধর্মনিরপেক্ষতার অনুপম শিক্ষায় ‘সাম্প্রদায়িকতা ইজ় ইকোয়াল টু ওনলি হিন্দুত্ব’ মন্ত্রে দীক্ষিত হয়ে বছর বছর ‘অমর একুশের শহীদ’ হিসাবে আবুল, বরকতদের নাম মুখস্থ করছে ও ‘আ মরি বাংলাভাষার’ জন্য মুজিব ও বাংলাদেশী ভাইজানদের জেহাদ গদগদ চিত্তে স্মরণ করছে।

. . .

তথ্যসূত্র:

- আল হেলাল ২০০৩, পৃ. ৩৭৭-৩৯৩

- Al Helal, Bashir (2003). Bhasa Andolaner Itihas [History of the Language Movement] (in Bengali). Dhaka: Agamee Prakashani. pp. 263–265. ISBN 978-984-401-523-4.

- আল হেলাল ২০০৩, পৃ. ২৬৩-২৬৫

- দৈনিক আজাদ, ফেব্রুয়ারি ৫, ১৯৫২

- মালেক, আবদুল (২০০০)। হোসেন, আবু মোহাম্মদ দেলোয়ার, সম্পাদক।ভাষা আন্দোলনের আঞ্চলিক ইতিহাস। ঢাকা: সেলিনা হোসেন, পরিচালক, গবেষণা সংকলন ফোকলোর বিভাগ, বাংলা একাডেমি। পৃষ্ঠা ৫–২৭। আইএসবিএন 984-07-4045-8।

- "Political Profile of Bongobondhu Sheikh Mujibur Rahman" (ইংরেজি ভাষায়)। বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ। ২৬ এপ্রিল ২০০৬ তারিখে মূল থেকে আর্কাইভ করা। সংগ্রহের তারিখ ৬ জুলাই ২০০৭।

- রহমান, ড. আতিউর (২১ ফেব্রুয়ারি ২০১৬)। "The lighthouse of Bengali mentality" [বাঙালি মানসিকতার বাতিঘর] (ইংরেজি ভাষায়)। দি এশিয়ান এইজ। সংগ্রহের তারিখ ৩ আগস্ট ২০১৭।

- রশীদ, হারুন-অর। "রহমান, বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর"। বাংলাপিডিয়া। বাংলাদেশ এশিয়াটিক সোসাইটি। সংগ্রহের তারিখ ৬ জুলাই ২০০৬।

- বিশ্বাস, সুকুমার (২০০৫)। বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধ, মুজিবনগর সরকারের নথি, ১৯৭১। ঢাকা: মাওলা ব্রাদার্স। পৃষ্ঠা ১৬৭। আইএসবিএন 978-984-410-434-1।

- হোসেন, মোকাম্মেল (১৭ মার্চ ২০২০)। "বঙ্গবন্ধুর জেলজীবন"। যুগান্তর। সংগ্রহের তারিখ ২০ সেপ্টেম্বর ২০২০।

- Al Helal 2003, pp. 608–613

- Al Helal, Bashir (2012). "Language Movement". In Islam, Sirajul; Jamal, Ahmed A. (eds.). Banglapedia: National Encyclopedia of Bangladesh (Second ed.). Asiatic Society of Bangladesh. Archived from the original on 7 March 2016.

- টরন্টোয় একুশে, বিবিসি বাংলা. https://www.bbc.com/bengali/news

- "International Mother Language Day – Background and Adoption of the Resolution"। বাংলাদেশ সরকার (ইংরেজি ভাষায়)। ২০০৭-০৫-২০ তারিখে মূল থেকে আর্কাইভ করা। সংগ্রহের তারিখ ২০০৭-০৬-২১।

- "The General Conference (Imprint, Page # 38, last paragraph) proclaim "International Mother Language Day" to be observed on 21 February"। unesdoc.unesco.org। ১৯৯৯-১১-১৬। সংগ্রহের তারিখ ২০১৯-০৪-২১।

- "U.N. General Assembly, Sixty-first Session, Agenda item 114, Resolution adopted by the General Assembly, 61/266. Multilingualism (A/RES/61/266)" (PDF)। ১৬ ডিসেম্বর ২০০৮ তারিখে মূল (PDF) থেকে আর্কাইভ করা। সংগ্রহের তারিখ ২১ ফেব্রুয়ারি ২০০৯।