‘সহমরণ' বলতেই ভারতবর্ষের হিন্দু সমাজের ‘সতীদাহ’ প্রথার কথা সর্বাগ্রে মনে আসে এবং তা মোটেই অযৌক্তিক নয়। প্রথাগত লিঙ্গঘটিত হিংসা/হিংস্রতা (Ritualised Gender linked Violence/Savageness) বীভৎসতম রূপ নিয়ে এখনও লিখতে হচ্ছে, সেটাই লজ্জা ও আতঙ্কের।

উৎপত্তি:

সম্মতি নিয়ে হোক বা প্ররোচনা দিয়ে অথবা বলপ্রয়োগে – মানুষকে জীবন্ত পুড়িয়ে মারার এই রীতিটির নৃশংসতা নিয়ে প্রশ্ন থাকতেই পারে না। কিন্তু এর উৎস তথা প্রাচীনত্ব নিয়ে মতবিরোধ আছে। [1][2] অনেকেই মনে করেন এর শেকড় প্রাগৈতিহাসিক যুগে। পুরাতত্ত্ববিদ ইলিনা এফিমোভনা কুজ়মিনা (Elena Efimovna Kuzmina) ১৮০০-১৪০০ খ্রীষ্টপূর্বাব্দে এশিয়াটিক স্টেপি অ্যানড্রোনোভো সংস্কৃতিতে (Asiatic steppe Andronovo cultures) অনুসৃত বেশ কিছু সমাধি প্রথার তালিকা দিয়েছেন যা বৈদিক যুগের সমসাময়িক। [3] বিংশ শতাব্দীর গোড়ায় নৃতাত্ত্বিক জেমস্ জি, ফ্রেজ়ার (James G. Frazer) মত প্রকাশ করে, গ্রীক কিংবদন্তী কাহিনীতে Capaneus-এর মৃত্যুর পর তাঁর স্ত্রী Evadne যে নিজেকে স্বামীর জ্বলন্ত চিতায় নিক্ষেপ করেন, তা বিধবা দহনের পূর্বতন রূপ হতে পারে। [4]

‘Book 10 of Quintus Smyrnaeus' Posthomerica’ (lines 467ff.) বইটিতেও আছে ওয়েনন (Oenone) তাঁর পূর্বতন স্বামী প্যারিস বা আলেকজ়ান্ডারের জ্বলন্ত চিতায় ঝাঁপ দিয়েছিলেন। পুরুষের মৃত্যুর পর তার স্ত্রীদের গলায় ফাঁস দিয়ে আত্মহত্যার ঘটনার সাক্ষ্য পাওয়া গেছে বর্তমান লুইসিয়ানার নাটচেজ় ব্যক্তিবর্গ (Natchez people) থেকে একাধিক প্রশান্ত মহাসাগরীয় সংস্কৃতিতে। এর উল্লেখ আমরা শরৎ চন্দ্রের ‘নারীর মূল্য’ প্রবন্ধেও পাই। [5] ইবন ফলদান (Ibn Fadlan) খ্রীস্টীয় দশম শতকে এক দাসীর নিজের প্রভুর চিতায় সহমরণেচ্ছার কথা লিখেছেন। সংশ্লিষ্ট প্রথানুযায়ী অবশ্য মেয়েটিকে অগ্নিদগ্ধ করার আগে ছুরিকাঘাতে হত্যা করা হয়েছিল। [6] ছুরির আঘাতে আধমরা বা আহত হয়ে থাকলে দহনের যন্ত্রণা আরও বহুগুণ বেড়ে যায়।

ভারতীয় বা সংস্কৃত ‘সতী’ শব্দটির উৎস পৌরাণিক দেবী সতী যিনি স্বামীর অপমানে পিতা দক্ষের যজ্ঞানলে প্রাণ বিসর্জন দেন। শব্দটা ক্রমশ সচ্চরিত্র একনিষ্ঠ পবিত্র রমনীর প্রতিশব্দ হয়ে দাঁড়ায়। [7] আর নারীর নিজেকে ‘সতী’ অর্থাৎ বিশ্বস্তা ও সচ্চরিত্রা প্রমাণের শ্রেষ্ঠ উপায় ক্রমশ হয়ে দাঁড়ায়, স্বামী তার জীবদ্দশায় মারা গেলে তার সঙ্গে একই চিতায় জ্বলে পুড়ে মরা। বহু-বিবাহিত পুরুষের ক্ষেত্রে সবকটি সতীর সহগমনের জন্য স্বামীর মরদেহ না জুটলে তার ব্যবহৃত কোনও না কোনও সামগ্রীর সঙ্গে পুড়ে মরলেও সতীত্ব ও অনন্ত স্বর্গলাভে পতিসেবার সুযোগ বাঁধা। যেসব হিন্দুদের সমাধিস্থ করার রীতি, তাদের সদ্য বিধবারা মরদেহের সঙ্গে জীবন্ত মাটিতে প্রোথিত হয়ে শ্বাস আটকে মৃত্যুবরণ করত বা সোজা কথায় সেইভাবে আত্মীয়দের দ্বারা নিহত হত।

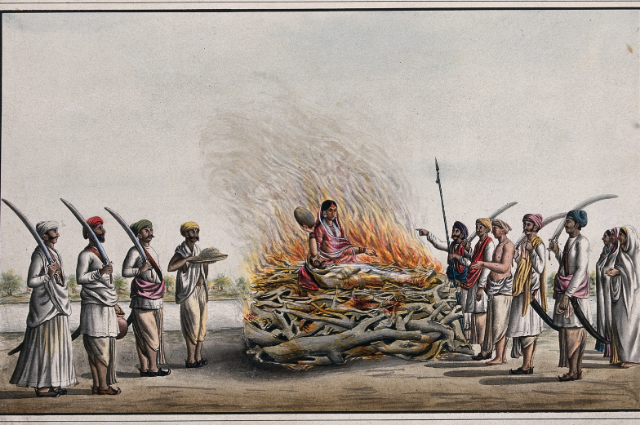

A Hindu widow burning herself with the corpse of her husband, 1820s, by the London-based illustrator Frederic Shoberl from traveller accounts:

ঐতিহাসিক সূত্র:

ঐতিহাসিক রোমিলা থাপারের মতে বৈদিক যুগে জাতিভেদ প্রকটিত হওয়ার পর উচ্চশ্রেণীর বিধবারা চিতায় মৃত স্বামীর পাশে শুয়ে ‘প্রতীকী আত্মদহন’-এর রীতি পালন করে পরে দেবরকে বিবাহ করতে পারত। পরবর্তীকালে লিখিত বিভিন্ন শাস্ত্রে স্বামীর চিতায় জীবন্ত পুড়ে মরতে প্ররোচনা দেওয়া হয়েছে। [8] অনুরূপ মত প্রকাশ করেছেন আনন্দ এ ইয়াং-ও (Anand A. Yang)। স্বামীর মৃতদেহের পাশে শোয়ার পর চিতায় আগুন লাগানোর আগেই (অগ্রে) কোনও পুরুষ আত্মীয় বিধবা মেয়েটিকে তুলে নিত। ‘অগ্রে’ শব্দটিকেই পরবর্তীকালে সম্ভবত ষোড়শ শতাব্দীতে ভ্রান্ত অনুবাদে ‘অগ্নে’ বলে চালিয়ে সতীদাহের স্বপক্ষে বৈদিক অনুমোদন প্রমাণের চেষ্টা হয়েছে। [9] তবে ১১০০-১৭০০ খ্রীস্ট পূর্বাব্দের ঋকবেদ ও অথর্ব বেদে কিছু শ্লোক (RV 10.18.7 ও RV 10.18.8)) সতীদাহের ইঙ্গিত বলে অনুমান করা হলেও [10][11] ঐতিহাসিক বিদ্যা দাহেজিয়া (Dehejia ) মনে করেন বেদে সতী প্রথার মতো কোনও কিছুর উল্লেখ ছিলই না। [12] ১০০০-৫০০ খ্রীস্টপূর্বাব্দে লেখা ব্রাহ্মণ ও ৬০০-১০০ খীষ্টপূর্বাব্দে লিখিত ধর্মসূত্রেও এমন কিছু কর্তব্য বলে বর্ণিত নেই। [13] বরং শতপথ ব্রাহ্মণে আত্মহত্যা মহাপাপ বলে উল্লিখিত, যা ছিল ১১-১৪ শতাব্দীতে কাশ্মীরের হিন্দু পণ্ডিতদের সতীদাহের বিরুদ্ধে দাঁড়ানোর অন্যতম যুক্তি ছিল। [14]

কিন্তু মূল শাস্ত্রে থাক বা না থাক মহাকাব্যে এসেছে, এসেছে পরবর্তীকালে রচিত ‘পরাশর সংহিতা’য়। রবার্ট পি গোল্ডম্যান (Robert P. Goldman)-এর মতে মূল বাল্মীকি রামায়ণ রচিত হয়েছিল ৭৫০-৫০০ খ্রীষ্টপূর্বাব্দে। [15] ঐতিহাসিক অনন্ত শেখর আতেলকারের মতে মূল বাল্মীকি রামায়ণেও সতীদাহের উল্লেখ নেই। [16] বরং তারা বা মন্দোদরীর বৈধব্যের পর দেবরকে বিবাহের ঘটনা আছে যদিও বিধবাদের স্বামীর মৃত্যুতে মরণেচ্ছা প্রকাশের কথাও আছে। কিন্তু সীতার সতীত্বের পরিচয় দিতে ‘অগ্নিপরীক্ষা’ কীসের ইঙ্গিতবাহী? অগ্নিপরীক্ষায় উত্তীর্ণা হয়ে সতীত্ব প্রমাণের অবাস্তব কবিকল্পনা, যা সমাজমানসিকতারই প্রতিফলন, সেটাই কি পরবর্তীতে সতী হওয়ার জন্য অগ্নিপ্রবেশের প্ররোচনা দেয়নি? পরবর্তীকালে সংযোজিত বলে মনে করা হয় যে অংশটিকে, সেই উত্তরাকাণ্ডের রাজা কুশধ্বজের বিধবা স্ত্রীর অগ্নিদগ্ধ হয়ে সহমরণে যাওয়ার কাহিনী আছে। [17] মহাভারতেও দেখা যায় মাদ্রীকে পাণ্ডুর সঙ্গে একই চিতায় সহমরণে যেতে। আর মূষল পর্বে বাসুদেবের র স্ত্রীও স্বামীর চিতায় সতী হন। [18]

সতীদাহের প্রথম ঐতিহাসিক সূত্র মেলে ৩২৭ খ্রীষ্টপূর্বাব্দে আলেকজান্ডারের সঙ্গে আসা ঐতিহাসিক অ্যারিস্ট্রোবুলাস (Aristobulus)-এর লেখায়, যেখানে কিছু উপজাতির মৃতদেহের সঙ্গে জীবন্ত পুড়ে মরার উল্লেখ আছে। তাঁর বর্ণানায় জানা যায়, যেসব মেয়েরা সেভাবে মরতে চাইত না, তাদের ঘৃণার চোখে দেখা হত। [19][20][21]

ঐতিহাসিক ডিওডোরাস (Diodorus) লিখেছেন আলেকজ়ান্ডারের সেনাপতি Eumenes-এর ভারতীয় সর্দার সেটেউস (Ceteus) যুদ্ধে (Battle of Paraitakene (৩১৭ খ্রীঃপূঃ)) মারা গেলে তাঁর স্ত্রীরা সহমরণে যাওয়ার জন্য নিজেদের মধ্যে প্রতিযোগিতা করেছিলেন। শেষ পর্যন্ত কনিষ্ঠা বিধবা চিতায় জ্যান্ত পুড়ে মরার অনুমতি পান। গ্রীক মূল্যবোধ ভারতীয় সংস্কৃতির সঙ্গে মিলেমিশে সতীপ্রথার জন্ম দিয়েছে কিনা তাই নিয়েও বিতর্ক হয়েছে।[Bosworth, pp. 174–187] তবে গ্রীসে এই জাতীয় আত্মহননের ঘটনা বিচ্ছিন্ন ছিল, যেটা পরবর্তীকালে ভারতীয় হিন্দু সংস্কৃতির ট্রেডমার্ক হয়ে যায়।

প্রাচীন মিশরেও সম্রাট বা ফারাওয়ের পিরামিডে তার স্ত্রীরা তো বটেই দাসদাসীরাও জীবন্ত প্রবেশ করে হমরণে যেত। মেয়েদের গৃহকর্ম ছাড়া শিক্ষা লাভের অধিকারও ছিল না। মেয়েদের অবস্থা ভালো ছিল, এই মিথ কে কী উদ্দেশ্যে ছড়িয়েছেন জানি না।

প্রাচীনতম সংস্কৃত সাহিত্যের সূত্র বলতে দণ্ডীর (৭ম-৮ম শতাব্দী) লেখা ‘দাসকুমারকারিতা’ ও বাণভট্টের (৬০৬-৬৪৭ খ্রীঃ) ‘হর্ষচরিত’ উল্লেখ্য। হর্ষচরিতে রাণী যশোমতীর সহমরণের বর্ণনায় পাওয়া যায় চিতারোহণের আগে প্রচণ্ড সাজসজ্জা অলঙ্কার পরিধানের কথা। [22] তবে বাণভট্ট তাঁর ‘কাদম্বরী’ গ্রন্থে সতীদাহের নিন্দাই করেছিলেন। [23] হর্ষবর্ধনের ভগ্নী রাজ্যশ্রী মৃত স্বামীর শোকে চিতারোহণের সময় হর্ষ তাঁকে ফিরিয়ে আনেন, একথাও বাণভট্টের লেখাতেই পাওয়া যায়। [24][25] তবে বাণভট্টের অনুমোদন না থাকা, বা চিতা থেকে জীবন্ত বোনকে ফিরিয়ে আনার ঘটনাই বুঝিয়ে দেয়, সেই সময় মেয়েদের মস্তিষ্ক ‘সতী’র মহিমা দ্বারা ভালোভাবে প্রক্ষালিত হয়ে গিয়েছিল।

তারও আগে খ্রীষ্টীয় ২য় শতকে তামিলভাষায় লেখা সঙ্গম সাহিত্য যেমন ‘সিলাপ্পাটিকারম্’-এ পতিব্রতা স্ত্রীর স্বামীকে হত্যার প্রতিশোধ নিতে গোটা নগরী আগুনে ছারখার করে নিজেরও সেই আগুনে আত্মহূতি দেওয়ার কাহিনী বর্ণিত আছে এবং সেই সতীনারী ‘পট্টিনী’ এখনও পূজিতা। তামিল ভূমিতে এইভাবে ‘ভালো স্ত্রী’র জীবন্ত দগ্ধ হওয়ার প্রথা রীতিমতো গৌরবান্বিত ছিল বা এখনও আছে। প্রভুর শোকে দাস ও যোদ্ধাদেরও প্রাণত্যাগ করার নিদর্শন ছিল। [26] শরৎ চন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ও নিজের প্রবন্ধে সূত্র উল্লেখ না করলেও অনার্য দ্রাবিড়দের অনুপ্রেরণায় নারী নির্যাতনের কথা কিন্তু লিখে গেছেন।

এরপর অ্যাক্সেল মিশেল (Axel Michaels)-এর সূত্রানুযায়ী নেপালে ৪১০ খ্রীস্টাব্দে ও ভারতে ৫১০ খ্রীষ্টাব্দে প্রাচীনতম শিলালিপি বা সতীস্তম্ভের আবিষ্কার হল প্রাচীন কুপ্রথার অর্বাচীনতর সাক্ষী মাত্র। মগ্র রাজস্থান ও দাক্ষিণাত্য জুড়ে এমন অজস্র সতী স্মৃতিস্তম্ভ। রোমিলা থাপরের মতে এই নৃশংস প্রথাটি গুপ্ত যুগের পরবর্তী সময় সমাজে বেশি প্রচলিত হয়। [27] বিদ্যা দাহেজাও মনে করেন ৫০০ শতক থেকেই সমাজে বিধবা দহনের প্রথা চালু হয়। [28] ঐতিহাসিক আশিস নন্দীর মতে ৭ম শতাব্দী থেকে বহুল প্রচলিত হয়ে ১৭ শতাব্দীর দিকে কমে আসে এবং ১৮ শতকে বাংলায় পুনর্বিকশিত হয়ে ওঠে। [29] রোশেন দালাল পুরাণগুলো অনুসরণ করে সিদ্ধান্তে আসেন ৭ম শতাব্দী থেকে সতী করার হিড়িক বাড়তে বাড়তে ১০০০ খ্রীষ্টাব্দ থেকে মোটামোটি সর্বসম্মত রীতিতে পরিণত হয়, বিশেষত রাজপুতদের মধ্যে। [30][1] তবে সঙ্গম সাহিত্য জানান দিচ্ছে খ্রীষ্টীয় দ্বিতীয় শতকেরও আগে থাকতে তামিল ভূমিতে নারীর এই ভয়াবহ নারকীয় যন্ত্রণার সহমরণ প্রথা জাঁকিয়ে বসেছিল। আবার অন্যত্রও ছিল না, তারই বা প্রমাণ কী?

আজকাল হিন্দুত্ববাদী শিবিরগুলির তরফ থেকে মধ্যেযুগে বৈদেশিক হামলাবাজদের দ্বারা ধর্ষণ বা যৌনদাসত্বের হাত থেকে বাঁচতে গিয়ে করা ‘জওহর ব্রত’-র সঙ্গে সতীদাহকে গুলিয়ে একে শুধুমাত্র মধ্যযুগীয় ইসলামিক হানার উপসর্গ বানানোর চেষ্টা ছলনা ছাড়া কিছুই নয়। প্রসঙ্গত ৪০০ খ্রীষ্টাব্দ নাগাদ গুপ্ত যুগে যখন সতী প্রথারও রমরমা ছিল, তখন বাৎসায়নের ‘কামশাস্ত্র’ও রচিত হচ্ছে। রচিত হচ্ছে অধিকাংশ পুরাণ সমকাম ও বিকৃতকামেও দৈব লীলা আরোপ করে। দুই ধারার প্রকরণ ভিন্ন, কিন্তু উদ্দেশ্য এক – নারীকে যুগপৎ আত্মজীবন এবং আত্মসম্মান ও আত্মা বিসর্জন দিতে প্ররোচিত করা। সময়টাকে প্রাচীন ভারতের স্বর্ণযুগ (Golden Age) বলা হয়! পুরুষতান্ত্রিক স্বৈরাচারের স্বর্ণযুগ নিঃসন্দেহে।

এরপর মধ্যযুগে স্বামীর মৃত্যুর পর স্ত্রীর সম্মান রক্ষার্থে সতী হওয়ার রেওয়াজ চালু হয় মূলত রাজপুত রমণীদের মধ্যে, [1] যার সঙ্গে ‘জওহর ব্রত’-র ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক এবং পরস্পরের পরিপূরক। [31][32] মধ্যযুগে যুদ্ধে রাজয়ের পর ইসলামিক হানাদারদের দ্বারা ধর্ষিত, লাঞ্ছিত ও দাসত্বের বন্দীদশা থেকে পালাতে সচরাচর উচ্চবর্ণের বিশেষত রাজপুত নারীদের ‘সতী হওয়ার’ আড়ম্বরপূর্ণ অনুষ্ঠানই হল ‘জওহর’ ব্রত। কিন্তু রাজপুরনারী ছাড়া অন্যান্য মেয়েদেরও জওহর করার নিদর্শন আছে।

অসীম সাহসিনী এই নারীদের নীতিবোধ ও সততার প্রতি শ্রদ্ধা রেখেই বলছি, মেয়েদেরকে সতীত্বের নামে এই ভয়ানক যন্ত্রণাদায়ক মৃত্যুবরণের শিক্ষা হিন্দুধর্ম দায়িত্ব নিয়েই শিখিয়ে এসেছে সুপ্রাচীন কাল থেকেই, যা মধ্যযুগে বৈদেশিক আক্রমণের বর্বরতার ক্ষেত্রে নাম নিয়েছে ‘জওহর’। বিবাহিত পুরুষ হল স্বামী অর্থাৎ প্রভু, দেবতা, ইহকাল-পরকালের অধিপতি, যার মৃত্যুতে নারীর সমান্য বেঁচে থাকারও অধিকার নেই, এই বিকৃত আদর্শ সনাতন সংস্কৃতিতে ছিলই। পরে তার সঙ্গে সম্মান রক্ষার বাধ্যবাধকতাও জুড়ে গেছে। মেয়েদের বাঁচার অধিকার কেড়ে না নিলে একেকটা দুর্গে শত সহস্র সংশপ্তকও তৈরি হত; কারণ যারা জ্বলন্ত অগ্নিকুণ্ডে ঝাঁপ দিতে দ্বিধা করত না, তারা যুদ্ধক্ষেত্রে মৃত্যুবরণেও ভীত হত না। কিন্তু নারীর গৌরব আত্মহত্যায়, আত্মরক্ষায় নয়।

মূলত ক্ষত্রিয় নারীদের প্রথা হলেও উচ্চবর্ণ জাহির করতে ব্রাহ্মণ সমাজেও সতীদাহ আদৃত হয়। [32] Yale University-র David Brick ‘বিষ্ণু স্মৃতি’ (৭০০-১০০০ খ্রীষ্টাব্দের) বিশ্লেষণ করে দেখেছেন কাশ্মীরী ব্রাহ্মণদের মধ্যে সতীদাহ প্রচলিত ছিল। [14]

মুঘল আমলে সতীপ্রথা শাহী-পৃষ্ঠপোষকতা পায়নি। সম্রাট আকবরের সহমরণেচ্ছু হিন্দু রমনীদের প্রতি প্রশংসা কিন্তু তার জন্য বলপ্রয়োগে মৃদু আপত্তি ছিল। [33][34] জাহাঙ্গীরের আপত্তি ছিল হিন্দু প্রভাবে মুসলিম মহিলাদেরও মরদেহের সঙ্গে জীবন্ত পুড়ে বা কবরে দম আটকে সহমরণে যাওয়ায় -- যা তখন কাশ্মীরে প্রায়ই হত। [35] এবং সর্বোপরি আওরঙ্গজ়েবের কড়া নিষেধাজ্ঞায় মুঘল সাম্রাজ্যের মধ্যে সতীদাহের সংখ্যা কিছুটা হ্রাস পেয়েছিল। [36] তবে তাঁরা ছিলেন হারেমবিলাসী ভক্ষক শ্রেণীর রক্ষক। হিন্দু মেয়েরা কেউ কেউ চিতার আগুন থেকে বাঁচলেও তাদের সারা জীবন বন্দীদশায় লিঙ্গদাসত্ব করে ও ভয়ে ভয়ে থেকে ধিকিধিকি জ্বলে পুড়ে খাক হতেই হত।

মুঘল আমলে সতীদাহের সংখ্যা হ্রাসের কথা বলা হলেও ইওরোপীয় পর্যটক, ব্যবসায়ী ও মিশনারিদের দেওয়া সতীদাহের যতগুলো বর্ণনা পাওয়া যায়, তার অধিকাংশ মুঘল আমলে মুঘল সাম্রাজ্যেরই কোনও না কোনও অংশের। স্প্যানিশ মিশনারি ডোমিঙ্গো নাভারেট (Domingo Navarrete) ১৬৯০ সালে সতীপ্রথার নানা রকমফেরের বর্ণনা দিয়েছেন। যেমন কিছু কিছু জনগোষ্ঠীতে মৃতদেহের সঙ্গে জীবন্ত সমাধিস্থ করে নারী হত্যার প্রথা ছিল। [37] আর ভারতীয় হিন্দু সংস্কৃতির অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ নেপালে তো ১৯২০ সাল পর্যন্ত সতীদাহ বহাল ছিল। [38]

প্ররোচনা দেওয়া হত স্বেচ্ছায় সতী হতে, আর প্রচার করা হত সতীসাধ্বী নারী স্বেচ্ছায় স্বামীর চিতায় সহমরণে যাচ্ছে। কার্যক্ষেত্রে কেউ বা প্রথমে লোকলজ্জার ভয়ে সহরণের কথা ঘোষণা করলেও আগুনের আঁচ পেয়ে ফিরে আসতে চাইত। তখন তাদের মাদক খাইয়ে, জোর করে ধরে পাকড়ে, দরকারে হাত পা বেঁধে, বাঁশ দিয়ে পিটিয়ে ও চেপে ধরে ‘স্বেচ্ছায়’ সতী হওয়ার প্রক্রিয়া সম্পাদন করা হত। ফ্রাংকোইস বারনিয়ের (François Bernier) মুঘল আমলে লাহোরে হওয়া ১২ বছরের এক প্রাণভয়ে ক্রন্দরত বালিকাকে হাত পা বেঁধে জ্বলন্ত চিতায় পোড়ানোর বর্ণনা দিয়েছেন (১৬৫৬-১৬৬৮)। [39] ১৭৭৫ সালের একটি বর্ণনায় আছে ভাং বা আফিম খাইয়ে নেশাগ্রস্ত স্ত্রীর স্বেচ্ছায় সতী হওয়ার ছবি। [40] ১৮২১-৯৯ সালের মধ্যে কলকাতা, কটক সহ ব্রিটিশ ভারতের বহু জায়গায় পলায়মান মেয়েদের বাঁশ দিয়ে বা অন্য উপায়ে ঠেলে পুনরায় জ্বলন্ত চিতায় চেপে ধরার একাধিক বর্ণনা ব্রিটিশ লেখক ও সাংবাদিকদের কলমে পাওয়া যায়। [41][42][43] সিনেমার স্পেশাল এফেক্টের ব্যাপার তো ছিল না। তাই অধিকাংশ সতীদের মাথা কামিয়ে ফেলা হত। ১৫৯১ সালে রাললফ্ ফিচ্ (Ralph Fitch) তেমন ঘটনার বর্ণানা দিয়ে গেছেন। [44] মারধোর ক্ষৌরকর্ম ইত্যাদির ফলে শরীর কেটেছিঁড়ে গেলে দহলজ্বালা কোথায় পৌঁছোত ভাবা যায়?

ব্যাপ্তি:

ইংরেজরা নিষিদ্ধ করার বহু আগেই মহান সনাতন হিন্দু ধর্মের প্রসারের সঙ্গে সঙ্গে সতীপ্রথা বহির্ভারতে পূর্ব এশিয়ার বিভিন্ন দেশে ছড়িয়ে পড়েছিল। ১৪ শতকে এক পরযটকের বিবরণে অধুনা দক্ষিণ-মধ্য ভিয়েতনামের Zampa (মূল নাম চম্পা)-য় বিধবা স্ত্রী দহনের কথা জানা যায়। [45] ভিয়েতনামে খ্রীষ্টীয় প্রথম শতক থেকেই হিন্দু ও বৌদ্ধ ধর্ম বিস্তার লাভ করে। দশম শতাব্দীদে মহাযান বৌদ্ধধর্ম সেখানকার রাষ্ট্রধর্ম হয়ে যায়। অনুমান করা যায়, কুপ্রথাটি তখন থেকেই শিকড় গাড়ে সেখানে। [46] অথচ প্রাচীন ভিয়েতনামে একটি উন্নত মাতৃতন্ত্র বিরাজ করত; যা চিনা আগ্রাসনের ফলে কনফিউশীয় পিতৃতন্ত্রের কাছে অবনত হয়, আর পরে ভারতীয় পিতৃতন্ত্রের করালতম রূপকেও গ্রহণ করে। বুদ্ধদেব শান্তি ও প্রেমের বাণী প্রচার করলেও, বৌদ্ধ দর্শন বর্ণাশ্রমের বিরুদ্ধে বিদ্রোহী হলেও এই পৈশাচিক নৃশংসতার বিরুদ্ধে তাঁদের কোনও অবস্থান ছিল বলে জানা যায় না।

অনন্ত আতেলকারের জানিয়েছেন হিন্দুত্বের সাথে সাথে সতী প্রথাও পূর্ব এশিয়ার জাভা, সুমাত্রা ও বালিতে ছড়িয়ে পড়ে। [47] ডাচ ঔপনিবেশিক নথিতেও উল্লেখ আছে জনসাধারণের মধ্যে ততটা না হলেও ইন্দোনেশিয়ার রাজ পরিবারে সতীদাহ প্রচলিত ছিল। [48] সেখানকার বালোই দ্বীপে ১৯০৩ সালে ডাচ ঔপনিবেশিক শাসকরা নিষিদ্ধ করার আগে পর্যন্ত হিন্দুদের মধ্যে মেয়ে পোড়ানো উৎসব পালিত হত। [49]

১৫ ও ১৬ শতকে কাম্বোডিয়ায় রাজার মৃত্যুতে তাঁর সেনাপতিরা সস্ত্রীক আত্মাহূতি দিতেন। [50] ইওরোপীয় র্যটকদের বর্ণনায় জানা যায় ১৫ শতাব্দীতে বর্তমান মায়ানমারের একেবারে দক্ষিণে মেরগুই (Mergui) প্রদেশে হিন্দুত্বের অনুসঙ্গ হিসাবে ‘বিধবা দহন’ পালিত হত। [51] জনৈক চীনা তীর্থযাত্রীর লেখাতেও পঞ্চদশ শতকে সুমাত্রা ও তার পাশে মাইটাং (Ma-i-tung) ও মাই দ্বীপে এবং উত্তর ফিলিপিনসেও মেয়েদের জীবন্ত দগ্ধ করার রীতি প্রচলিত থাকার সমর্থন মিলেছে। [52] ঔপনিবেশিক আমলে শ্রীলঙ্কায় খ্রীষ্টান মিশনারিদের বিবরণেও সতীদাহের মতো কুপ্রথা উঠে না এলেও মুসলিম পর্যটক সুলেমান-আল-তাজির (Sulaiman al-Tajir) জানিয়েছেন স্বেচ্ছায় কেউ কেউ অগ্নিপ্রবেশ করত। [53]

সুতরাং বান্ধবগণ, মুসলিম আগমনের ফলেই জওহরের হাত ধরে সতীদাহের রমরমা – এই তত্ত্ব মোটেই ধোপে টিঁকছে না। সতীত্ব রক্ষা, যৌনদাসত্ব এড়ানো, রাজপুত পুরুষদের ‘সাকা’ নামক আত্মহনন- – কোনও অজুহাতেই জওহরকে মহিমান্বিত করে হিন্দু পুরুষদের নিষ্ঠুরতা ও অপদার্থতাকে আড়ালও করা যায় না। ঐ বীরত্বের যুগেই তো কোথাও খাজুরাহোর ভাস্কর্য নির্মিত হয়েছিল কামসূত্রের অনুসরণে, সেজে উঠেছিল কোনারক সূর্যমন্দির।

আইনত নিষেধাজ্ঞা:

ব্রিটিশ সরকারের অনেক আগে পর্তুগীজ়রা গোয়া অধিকারের অব্যবহিত পরেই ১৫১০ সালে আলবিউকারকিউ (Afonso de Albuquerque) সতীদাহ নিষিদ্ধ করেন। [54] চার্চের আপত্তি সত্ত্বেও স্থানীয় ব্রাহ্মণদের চাপে ১৫৫৫ নাগাদ ব্যারেটো (Francisco Barreto) সেই নিষেধাজ্ঞা তুলে নিলেও ১৫৬০ সালে কনস্টান্টিনো ডি ব্রাগ্যানকা (Constantino de Bragança) পুনরায় নিষেধাজ্ঞা ফিরিয়ে আনেন এবং সতীপ্রথায় উৎসাহ দানের বিরুদ্ধেও কঠোর ও শাস্তিযোগ্য আইনি সংস্থান করেন। [55][56] ডাচ ও ফরাসীরা চিনসুরা ও পণ্ডিচেরীতে সতীদাহ নিষিদ্ধ করে। [57] ওদিকে ড্যানিশরা ত্রাণকুবার ও শ্রীরামপুরে তাদের ক্ষুদ্র উপনিবেশে উনবিংশ শতাব্দী পর্যন্ত এই কুপ্রথা চলতে দেয়। তারা উইলিয়াম বেংটিঙ্কের সঙ্গে আলোচনা করে ব্রিটিশদের সঙ্গে যুগ্মভাবে ১৮২৯ সালে নিষেধাজ্ঞা জারি করে। [58]

ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি ভারতের শাসনভার তুলে নেওয়ার পর থেকেই খ্রিস্টান মিশনারিরা এই জঘন্য বর্বরতার বিরোধিতা করে আসছিল। ১৮২৮ সালে ভারতের গভর্নর হয়ে উইলিয়াম বেন্টিংক কলকাতায় পৌঁছেই তাঁর যা অনুভূতি হয়েছিল বলে জানান, মার্শম্যান (Marshman)-এর ভাষায় তার বর্ণা আছে: "dreadful responsibility hanging over his head in this world and the next, if… he was to consent to the continuance of this practice (sati) one moment longer." [59]

উল্লেখ্য যেখানে সতীদাহ তথা জওহর প্রাথমিকভাবে ছিল ক্ষত্রিয়দের রীতি, অন্যরাও পালন করতে পারে, কিন্তু বেদ মতে ব্রাহ্মণ নারীর জন্য তা ছিল নিষিদ্ধ, সেখানে ১৮২৩ সালে বেঙ্গল প্রেসিডেন্সিতে ৫৭৫টি নথিভুক্ত ঘটনার মধ্যে ৪১ শতাংশ ছিল ব্রাহ্মণ মহিলা, মাত্র ৬ শতাংশ ক্ষত্রিয়, ২ তাংশ বৈশ্য ও ৫১ অন্যান্য শূদ্র রমণী। [60] আরও লক্ষণীয়, প্রথমত বেদে ব্রাহ্মণ নারীর সহরণে নিষেধ থাকার অর্থ কিন্তু বেদে সহমরণের উল্লেখ ও স্বীকৃতি থাকাই বোঝাচ্ছে। দ্বিতীয়ত সম্পত্তির লোভ বা অনুরূপ কারণে বেদবাক্য অমান্য করেই এনতার ব্রাহ্মণ নারীদের পোড়ানো হত, আর সেটাকেই ব্রাহ্মণত্বের পরিচায়ক করে দেখানো হত। এত বেশি অনুপাতে দগ্ধানো তাই ইঙ্গিত করে। ব্যাপটিস্ট মিশনারি উইলিয়াম ক্যারি (William Carey) ১৭৯৯ থেকেই চেষ্টা চালাচ্ছিলেন। সেই সঙ্গে রামমোহন রায়ের মতো হিন্দু পুরুষের সক্রিয় সমর্থন পেয়ে ১৮২৯ সালে ব্রিটিশ ভারতে Regulation XVII দ্বারা সতীদাহ নিষিদ্ধ করেন লর্ড উইলিয়াম বেন্টিঙ্ক। ১৮৩০-এর ফেব্রুয়ারিতে বম্বে ও ম্যাড্রাস প্রেসিডেন্সিতে তা লাগু হয়। [61] বাংলা বিহার উড়িষ্যার হাজার হাজার হিন্দু লন্ডনের প্রিভি কাউন্সিল (Privy Council) পর্যন্ত আবেদন করে তাদের ‘সনাতন হিন্দু ধর্ম’কে রক্ষা করতে মেয়েদের জীবন্ত পোড়ানোর অনুমতি চেয়ে। ১৯৩২-এ প্রিভি কাউন্সিল তাদের আবেদন নাকচ করে সতী প্রথায় নিষেধাজ্ঞা জারি রাখে। [62] প্রসঙ্গত হিন্দু পুরুষদের মধ্যে সতীদাহ বিরোধী প্রচারে উল্লেখযোগ্য ভূমিকা ছিল ‘স্বামীনারায়ণ’ সম্প্রদায়ের প্রতিষ্ঠাতা গুজরাটের সহজানন্দ স্বামীরও। [63]

ব্রিটিশ শাসিত অংশের বাইরেও ভারতে অনেক Princly States বা দেশীয় রাজন্য রাজ্য ছিল। সেগুলিতে আরও পরে এক একে সতীদাহ নিষিদ্ধ হয়। ইওরোপীয় শাসক ও খ্রিস্টান মিশনারিদের হস্তক্ষেপে ভারতীয় সনাতন হিন্দু ধর্মের দফারফা হলেও বেঁচে যায় ‘হিন্দু সমাজ’ যারা নিজেদের জন্ম ও বৃদ্ধির কারণ হত্যা করছিল নৃশংসভাবে। ব্রিটিশ ভারতের বাইরে থেকে যাওয়া রাজনৈতিকভাবে পৃথক হিন্দু রাষ্ট্র নেপালে তো আরও একশো ছর পর ১৯২০ সালে সতীদাহ নিষিদ্ধ হয়। [64] কারণ সেই হিন্দু রাষ্ট্রে ইওরোপীয় শাসন কখনও বহাল হয়নি।

বর্তমান চিত্র:

ধরা যাক, মিশনারিরা ধর্মান্তরিত করা ছাড়া কিছুই করেনি। ঔপনিবেশিক শাসকরাও শুধু শোষণ এবং ভারতীয় সংস্কৃতি ধ্বংস করে গেছে। তাই স্বাধীনতা জরুরি ছিল। সেই স্বাধীন ভারতে হিন্দুত্বের মহিমা দেখা যাক। আইনত ণ্ডনীয় হওয়া সত্ত্বেও ১৯৪৩ থেকে ১৯৮৭-র মধ্যে ৪৪টি সতী হওয়ার বা হতে চেষ্টা করার ঘটনা ঘটে যায়, যদিও সরকারি হিসাবে সংখ্যাটা ২৮। [65][66] ১৯৮৭ সালে ঢাকঢোল পিটিয়ে ১৮ বছরের তরুণী রূপ কানোয়ার সতী হওয়ায় অগণিত ভক্ত উচ্ছ্বাসিত হলেও চারদিকে ঢিঢিও পড়ে যায়। ভারত সরকার প্রথমে রাজস্থানে ও পরে সারা ভারতে নতুন করে সতী প্রথা ও তাতে উৎসাহ দানের বিরুদ্ধে Sati (Prevention) Act, 1987 আইন আনে। [67]

এমনকি একবিংশ শতাব্দীতেও ২০০২ সালে মধ্যপ্রদেশের পান্না জেলায়, [68] ১৮ মে ২০০৬ সালে উত্তরপ্রদেশের ফতেপুরে, [69] ২১শে আগস্ট ২০০৬-এ মধ্যপ্রদেশের সাগর জেলায়, [70] ১১ অক্টোবর ২০০৮ ছত্তিসগড়ের রায়পুর জেলায় পুরুষের মৃতদেহের সঙ্গে জ্বলন্ত চিতায় ঝাঁপ দেওয়ার মতো ঘটনা সগর্বে ঘটেছে। [71] উপস্থিত জনতা তাদের বাধ্য করেছে বলে অভিযোগ না উঠলেও বাধাও দেয়নি, বরং উচ্ছ্বসিত। অনেক পণ্ডিতের মতে এই আত্মহত্যাগুলোর সঙ্গে সংস্কৃতির চেয়ে মানসিক অসুস্থতার সম্পর্ক বেশি। কিন্তু আমাদের সংস্কৃতি তো সতীত্ব, পুণ্যার্জন, ধর্ম ইত্যাদি ইত্যাদির নামে মস্তিষ্ক প্রক্ষালন করে এই মর্ষকামী মানসিক সুস্থতাই দাবি করে মেয়েদের কাছে। [72]

ভেবেছিলাম পৌনে দুইশত বছর আগে নিষিদ্ধ ঘোষিত এই প্রথা নিয়ে নতুন করে কিছু লেখার নেই। বর্বরতা নতুন করে বুঝিয়ে বলার দরকার নেই। তাছাড়া সব নারীর জীবনে মৃত্যুর আগে বৈধব্য আসে না, তাই এই ভয়াবহ অভিজ্ঞতা এড়িয়েও অনেকের জীবদ্দশা কাটতে পারে। সর্বোপরি এই প্রথা ব্রিটিশ ভারতে ১৮২৯-৩৩ সাল থেকে নিষিদ্ধ। কিন্তু আইনত নিষিদ্ধ হওয়ার পরেও প্রায়ই ঘটনা ঘটত। নেপালে তো বিংশ শতাব্দীর প্রথমার্ধ পর্যন্ত বৈধই ছিল এই হত্যালীলা। মানবতার দুর্ভাগ্য – একবিংশ শতাব্দীতেও ঘটা ঘটনা, অনবরত গৃহবধূ হত্যা, এমনকি ‘পদ্মাবত’ নামে একটি চলচ্চিত্র নিয়ে বিতর্কের জেরে মহাকাশযান পাঠানো ভারতের নতুন প্রজন্মের যে মানসিকতা বেরিয়ে এল – সে সবই সতীদাহকে ‘প্রথাসিদ্ধ অত্যাচার’-এর শীর্ষে ঠাঁই করে দিল।

তথ্যসূত্র:

- Yang, Anand A. (2008). "Whose Sati? Widow-Burning in early Nineteenth Century India". In Sarkar, Sumit; Sarkar, Tanika (eds.). Women and Social Reform in Modern India: A Reader. Bloomington, Indiana: Indiana University Press. ISBN 978-0253352699. p. 21–23.

- Oldenburg, Veena Talwar (1994), "Comment: The Continuing Invention of the Sati Tradition", in Hawley, John Stratton (ed.), Sati, the Blessing and the Curse, Oxford University Press, ISBN 978-0195077742 p. 162–167.

- See table 18 at Elena Efimovna Kuzmina (2007). J.P. Mallory (ed.). The Origin of the Indo-Iranians. Leyden: Brill. p. 341. ISBN 978-9004160545.

- Pausanias; Frazer, James G. (2012). Pausanias's Description of Greece. Vol. 3. Cambridge: Cambridge University Press. p. 200. ISBN 978-1108047258.

- On Natchez, and on Anatom in present day Vanuatu, Mackenzie, Donald A. (1923). Myths of Pre-Columbian America. Courier Dover Publications. pp. 158–159. ISBN 978-0486293790. Tahiti, Hawaii, Samoa Brantlinger, Patrick (2011). Taming Cannibals: Race and the Victorians. Cornell University Press. pp. 34–35. ISBN 978- 0801462641., Fiji Thornley, Andrew; Vualono, Tauga (2005). A Shaking of the Land: William Cross and the Origins of Christianity in Fiji. Suva, Fiji: University of the South Pacific. p. 166. ISBN 978-9820203747.

- James E. Montgomery. "Ibn Fadlan and the Rusiyyah" (PDF). library.cornell.edu. However, in this ritual described by Ibn Fadlan, the slave girl is described as being stabbed to death prior to being burned. See p. 19.

- P. J. Cain, Mark Harrison (2001). Imperialism: Critical Concepts in Historical Studies. Routledge. p. 209. ISBN 978- 0415206303.

- Thapar, Romila (2002), The Penguin History of Early India. From the Origins to AD 1300, Penguin. p. 118

- Yang, Anand A. (2008). "Whose Sati? Widow-Burning in early Nineteenth Century India". In Sarkar, Sumit; Sarkar, Tanika (eds.). Women and Social Reform in Modern India: A Reader. Bloomington, Indiana: Indiana University Press. ISBN 978-0253352699.

- Professor Wilson (1856). "On the Supposed Vaidik Authority for the Burning of Hindu Widows, and on the Funeral Ceremonies of the Hindus". The Journal of the Royal Asiatic Society of Great Britain and Ireland. 16: 201–214. doi:10.1017/S0035869X00156333. JSTOR 25228678

- Kane, 1941. 3.1 Women in Indo-Aryan Societies:Sati this translation is ascribed to Kane, pp. 199–200.

- Dehejia, Vidya (1994), "Comment: A Broader Landscape", in Hawley, John Stratton (ed.), Sati, the Blessing and the Curse, Oxford University Press, ISBN 978-0195077742 p. 50-51

- Altekar, Anant S. (1956). The Position of Women in Hindu Civilization: From Prehistoric Times to the Present Day. Delhi: Motilal Banarsidass Pub. p. 119. ISBN 978-8120803244.

- Brick, David (2010). "The Dharmasastric Debate on Widow Burning". Journal of the American Oriental Society. 130 (2): 203–223. JSTOR 23044515. pp. 203–223

- Goldman, Robert P (1990). Balakanda: An Epic of Ancient India. Princeton, New Jersey: Princeton University Press. p. 23. ISBN 978-0691014852.

- Altekar, Anant S. (1956). The Position of Women in Hindu Civilization: From Prehistoric Times to the Present Day. Delhi: Motilal Banarsidass Pub. p. 121. ISBN 978-8120803244.

- Sharma, Ramashraya (1971). A socio-political study of the Vālmīki Rāmāyaṇa (1 ed.). Motilal Banarsidass Publ. pp. 96–98.

- Prakash Mishra, Om; Pradhan, S. (2001). "Sati memorials and cenotaphs of Madhya Pradesh - A survey". Indian History Congress. 62: 1014.

- A. B. Bosworth (2005). The Legacy of Alexander: Politics, Warfare, and Propaganda under the Successors. Oxford University Press. p. 177. ISBN 978-0199285150.

- Jakub Pigoń, ed. (18 December 2008). The Children of Herodotus: Greek and Roman Historiography and Related Genres. Cambridge Scholars Publishing. p. 135. ISBN 978-1443802512.

- Guillemard, F. H. H. A History of Ancient Geography. Cambridge University Press Warehouse. p. 152.

- Jakub Pigoń, ed. (18 December 2008). The Children of Herodotus: Greek and Roman Historiography and Related Genres. Cambridge Scholars Publishing. p. 126. ISBN 978-1443802512.

- Arvind Sharma, Ajit Ray, Alaka Hejib (1988). Sati: Historical and Phenomenological Essays. Motilal Banarsidass Publishers. p. 15. ISBN 978-8120804647.

- Social and Religious Reform Movements in the Nineteenth and Twentieth Centuries, Institute of Historical Studies, Siba Pada Sen, 181

- Abraham Eraly (May 2014). The First Spring Part 1: Life in the Golden Age of India. Penguin UK. ISBN 978- 9351186458.

- Padma, Sree (11 October 2013). Vicissitudes of the Goddess. Oxford UniversityPress. doi:10.1093/acprof:oso/9780199325023.001.0001. ISBN 978-0-19-932502-3.

- Thapar, Romila (2002), The Penguin History of Early India. From the Origins to AD 1300, Penguin p. 304

- Dehejia, Vidya (1994), "Comment: A Broader Landscape", in Hawley, John Stratton (ed.), Sati, the Blessing and the Curse, Oxford University Press, ISBN 978-0195077742 p. 50.

- Nandy, Ashis (1980). Sati: A Nineteenth Century Tale of Women, Violence and Protest in the book "At the Edge of Psychology". Oxford University Press. p. 1.

- Dalal, Roshen (2010). Hinduism: An Alphabetical Guide. Penguin Books India. p. 363. ISBN 9780143414216.

- Oldenburg, Veena Talwar (1994), "Comment: The Continuing Invention of the Sati Tradition", in Hawley, John Stratton (ed.), Sati, the Blessing and the Curse, Oxford University Press, ISBN 978-0195077742 p. 165-166.

- Jogan Shankar (1992). Social Problems And Welfare In India. Ashish Publishing House.

- Yang 2008, p. 22

- Annemarie Schimmel (2004). Burzine K. Waghmar (ed.). The Empire of the Great Mughals: History, Art and Culture. Reaktion. pp. 113–114. ISBN 978-1-86189-185-3.

- XVII. "Economic and Social Developments under the Mughals" from Muslim Civilization in India by S. M. Ikram, edited by Ainslie T. Embree New York: Columbia University Press, 1964

- M. Reza Pirbhai (2009). Reconsidering Islam in a South Asian Context. Brill Academic. p. 108. ISBN 978-90-474- 3102-2

- P. Banerjee (2016). Burning Women: Widows, Witches, and Early Modern European Travelers in India. Palgrave Macmillan. pp. 82–83. ISBN 978-1-137-05204-9.

- Human Rights Watch, Human Rights Violations in Nepal (1989), ISBN 978-0929692319, p. 14

- François Bernier's Travels in the Mogul Empire, A.D. 1656–1668.

- Hardgrave, Robert L. Jr. The Representation of Sati: Four Eighteenth Century Etchings by Baltazard Solvyns. The account uses the word "likely"

- "Suttee". The Calcutta Review. Vol. XLVI. Calcutta: R.C.LePage and Co. 1867. p. 256.

- Papers relative to East India Affairs, viz., Hindoo Widows and Voluntary Immolations. Ordered by the House of Commons to be printed. 1821–25, pp. 221–261, ibidem

- Buckingham, J.S., ed. (December 1827). "Official Papers laid before Parliament Respecting the burning of Hondoo Widows". Oriental Herald. London: James S. Buckingham. 15, 48: 399–424.

- Horton, Ryley, J. (1899). Ralph Fitch. T. Fisher and Urwin. p. 60. Retrieved 12 September 2018.

- Phillips, Kim M. (2013). Before Orientalism: Asian Peoples and Cultures in European Travel Writing, 1245–1510. Philadelphia: University of Pennsylvania Press. p. 119. ISBN 978-0812208948.

- Nguyễn Tài Thư (2008), History of Buddhism in Vietnam, CRVP, pp. 75–89, ISBN 978-1565180987

- Altekar, Anant S. (1956). The Position of Women in Hindu Civilization: From Prehistoric Times to the Present Day. Delhi: Motilal Banarsidass Pub. p. 130. ISBN 978-8120803244.

- M.C. Ricklefs (2008). A History of Modern Indonesia Since C. 1200. Palgrave Macmillan. pp. 165–166. ISBN 978-1- 137-05201-8.

- A History of Modern Indonesia since c. 1300, by Merle Calvin Ricklefs, on forced treaties, see Wiener, Margaret J. (1995). Visible and Invisible Realms: Power, Magic, and Colonial Conquest in Bali. Chicago: University of Chicago Press. pp. 267–268. ISBN 978-0226885827.

- The archeologist Georges Coedès made that inference on basis of some inscriptions in Cambodia,Sharan, Manesh K. (2003). Studies In Sanskrit Inscriptions Of Ancient Cambodia. Abhinav Publications. p. 192. ISBN 978- 8170170068., also, see Yule & Burnell (2013), pp. 495 Hobson-Jobson: The Definitive Glossary of British India

- Lach, Donald F. (1994). Asia in the Making of Europe: The Century of Discovery. Vol. 1. Chicago: University of hicago Press. p. 525. ISBN 978-0226467320.

- Creese, Helen (2005). Women of the Kakawin World: Marriage and Sexuality in the Indic Courts of Java and Bali. Armonk, NY: M.E. Sharpe. p. 317, footnote 12. ISBN 978-0765601605.

- On al-Tajir, Ibn Batuta and Marco Polo Hermes, Nizar F. (2013). "The Orient's Medieval Orient(alism)". In Netton, Ian R. (ed.). Orientalism Revisited: Art, Land and Voyage. London: Routledge. p. 211. ISBN 978-0415538541., On al- Qazwini Tennent, James E. (1859). Ceylon: An Account of the Island. Vol. 1. London: Longman, Green, Longman, and Roberts. p. 574.

- Crowley, Roger (2015). Conquerors: How Portugal Forged the First Global Empire. London: Faber & Faber.

- da Silva Gracias, Fatima (1996). Kaleidoscope of Women in Goa, 1510–1961. Concept Publishing Company. p. 91. ISBN 9788170225911.

- To Cherish and to Share: The Goan Christian Heritage Paper presented at the 1991 Conference on Goa at the University of Toronto by: John Correia Afonso S.J. from: "South Asian Studies Papers";, no 9; Goa: Goa ontinuity and Change; Edited by Narendra K. Wagle and George Coelho; University of Toronto Centre for South Asian Studies 1995

- Shashi, S.S. (1996). Encyclopaedia Indica: India, Pakistan, Bangladesh. Vol. 100. Anmol Publications. p. 118. ISBN 978-8170418597.

- In a minute from William Bentinck from 8 November 1829, he states that the Danish government at Serampore has not forbidden the rite, in conformity to the example of the British government,Sharma, S.K. (2005). Raja Rammohun Roy: An Apostle Of Indian Awakening. New Delhi: Mittal Publications. p. 132. ISBN 978-8183240185. According to a couple of Danish historians, the general Danish ban on sati was issued conjointly with the British in 1829, Rostgaard, Marianne; Schou, Lotte (2010). Kulturmøder i dansk kolonihistorie. Copenhagen: Gyldendal Uddannelse. p. 125. ISBN 978-8702061413.

- Marshman 1876 p. 757.

- Yang, Anand A. (2008). "Whose Sati? Widow-Burning in early Nineteenth Century India". In Sarkar, Sumit; Sarkar, Tanika (eds.). Women and Social Reform in Modern India: A Reader. Bloomington, Indiana: Indiana University Press. ISBN 978-0253352699. p. 29-31.

- Rai, Raghunath. History. p. 137. ISBN 9788187139690.

- Kulkarni, A.R.; Feldhaus, Anne (1996). "Sati in the Maratha Country". Images of Women in Maharashtrian Literature and Religion. Albany, NY: SUNY Press. p. 192. ISBN 978-0791428382.

- Encyclopedia of Hinduism (2007) Constance A. Jones. Facts on File Inc. 64. Human Rights Watch, Human Rights Violations in Nepal (1989), ISBN 978-0929692319, p. 14

- Weinberger-Thomas, Catherine (1999). Ashes of Immortality: Widow-Burning in India. Chicago: University of Chicago Press. pp. 182–185. ISBN 978-0226885681.

- Letter, Panduranga Joshi Kulkarni, Women in World History A project of the Center for History and New Media, George Mason University.

- Weinberger-Thomas, Catherine (1999). Ashes of Immortality: Widow-Burning in India. Chicago: University of Chicago Press. pp. 182–185. ISBN 978-0226885681. "Magisterial inquiry ordered into 'sati' incident&". rediff.com. 7 August 2002. Retrieved 26 July 2010

- "Magisterial inquiry ordered 'sati'; incident". rediff.com. 7 August 2002. Retrieved 26 July 2010.

- The Times of India, "Woman commits 'sati' in UP village" Archived 2 October 2010 at the Wayback Machine, 19 May 2006.

- BBC News, "India wife dies on husband's pyre", 22 August 2006.

- "Woman jumps into husband's funeral pyre". The Times of India. Raipur. 13 October 2008. Archived from the original on 5 November 2012.

- Erminia Colucci and David Lester (2012), Suicide and Culture: Understanding the Context, Hogrefe, ISBN 978- 0889374362, pp. 225–226