বাংলা এক অতি প্রাচীন জনপদ, সভ্যতা ও সংস্কৃতির নাম। ভারতবর্ষের জন্মলগ্ন থেকেই তো বাংলা তার অবিচ্ছিন্ন অংশ। আর ভারতের জন্ম কবে, তা কি বলা সম্ভব? সিন্ধু সভ্যতার আগেও নিশ্চয়ই এই ভূখণ্ড ছিল। আমরা ‘স্বাধীনতা দিবস’ হিসাবে পালন করি ব্রিটিশ শাসন থেকে তার মুক্তির দিনটিকে। তাহলে পশ্চিমবঙ্গের জন্মদিন নির্ধারিত হল কীভাবে? জন্ম হলই বা কেন?

আমরা সবাই জানি ভারতের স্বাধীনতা লাভ অবিমিশ্র সুখের নয়, ছিল রক্তাক্ত অঙ্গহানির ফল। সেই বিচ্ছিন্ন অঙ্গগুলোরই অর্বাচীন নাম যথাক্রমে পাকিস্তান ও বাংলাদেশ। পশ্চিমবঙ্গ রাজ্যটিও এই কাটাছেঁড়ার ফসল, বাংলার মাত্র এক তৃতীয়াংশ যে ভূমিকে দেশের মূল ভূখণ্ডের সঙ্গে জুড়ে রাখা গেছে। তাই তার জন্মদিন আছে; কারণ নামটি পাকিস্তানের মতোই অর্বাচীন।

স্বাধীনতার সময় দেশভাগের সময় দ্বিজাতি তত্ত্ব মেনে দেশভাগ হয়েছিল; তাতে পাঞ্জাবের মতো বাংলার বুকেও কোপ পড়েছিল, ব্যাপক দাঙ্গা হয়েছিল, সে সব এখন অতীত ইতিহাসের পাতায়, আমরা মুখস্থ করে পরীক্ষা পাস করে গিয়েছি। কিন্তু জানার কি শুধু এইটুকুই? বোধহয় না। ২০১৪ সাল থেকে ‘পশ্চিমবঙ্গের জন্য’ নামের একটি সংগঠনের উদ্যোগে পশ্চিমবঙ্গের জন্মদিন হিসাবে পালিত হচ্ছে জন্মলাভের আগে তার গর্ভসঞ্চারের দিনটি, অর্থাৎ ২০শে জুন তারিখটি। দিনটার তাৎপর্য জানতে বাকি ভারতীয়দের দায় পড়েছে; কিন্তু পশ্চিমবঙ্গের বাঙালীদেরও অন্ধকারে থাকার কথা? অবশ্য আলোকপাতে অনেকেরই বিশেষ আপত্তি।

জন্মদান কাজটা খুব যন্ত্রণার – মায়ের কত যন্ত্রণা কত রক্তপাত হয়। পশ্চিমবঙ্গের জন্মদিনটাও এসেছিল ভয়াবহ রক্তপাতের মাধ্যমে। কাদের রক্ত ঝরেছিল? ভারতমাতা বা বঙ্গজননী তো প্রতীক। রক্ত ঝরেছিল তাদের যারা দেশকে স্বর্গাদপি গরিয়সী মনে করে। সোজা কথায় ‘বাঙালী’দের, আরও নির্দিষ্ট করে বললে মূলত হিন্দু বাঙালীদের। প্রতিক্রিয়ায় বাংলাভাষী মুসলিমদের কলকাতা দাঙ্গায় প্রত্যাঘাতের বলি হওয়া ‘বাঙালী(হিন্দু) নির্মূলীকরণ’ পরিসংখ্যানের তুলনায় নগণ্য। তাহলে রক্তক্ষয়ী ভাগ বাঁটোয়ারা কেন? বাংলা অখণ্ড রেখে কি এই রক্তপাত এড়ানো যেত?

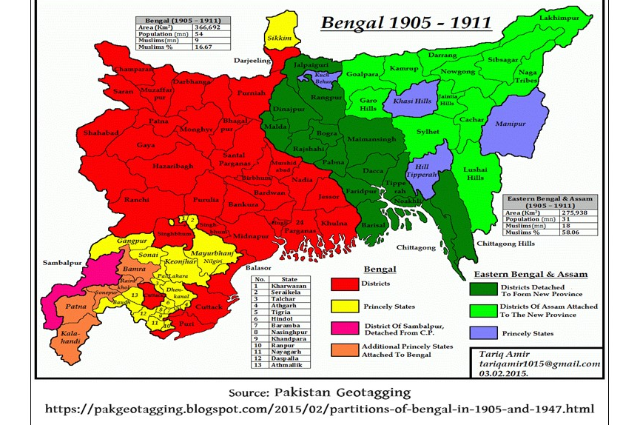

১৯০৫ সালে লর্ড কার্জন বেঙ্গল প্রেসিডেন্সি (Bengal Presidency)-কে ভেঙে প্রশাসনিক মুসলিম সংখ্যাগরিষ্ঠ পূর্ববঙ্গ ও আসাম রাজ্য (East Bengal and Assam) এবং হিন্দু সংখ্যাগরিষ্ঠ বাংলা প্রদেশ ( Province of Bengal), যা আজকের দিনে পশ্চিমবঙ্গ, বিহার, ঝাড়খণ্ড ও উড়িষ্যায় বিভক্ত – এইভাবে ভাগ করেন। কারণ হিসাবে বলা হয়েছিল প্রশাসনিক সুবিধার্থে এই বিভাজন; লর্ড উইলিয়াম বেন্টিঙ্কের আমল থেকেই এমন একটা প্রস্তাব নাকি ছিল। ব্রিটিশ বিরোধী বিপ্লবী আন্দোলনের আঁতুড়ঘর তখন বাংলা। সুতরাং বাঙালীদের মধ্যে সাম্প্রদায়িক বিভাজন করে খেয়োখেয়ি লাগানোটা সত্যিই ব্রিটিশ প্রশাসনের পক্ষে জরুরিই ছিল।

হিন্দু বাঙালীরা বিশেষত মধ্যবিত্ত শ্রেণী একদিকে পূর্ববঙ্গে সংখ্যাগুরু মুসলমানদের দ্বারা বিপন্ন বোধ করল; অন্যদিকে বিহারী, ওড়িয়াভাষীদের মোট সংখ্যাগুরুত্বের কাছে অস্তিত্বহীনতার সংকটে ভুগতে লাগল। স্পষ্টত সেই বঙ্গভঙ্গের প্রবল প্রতিবাদ ধ্বনিত হয় হিন্দু বাঙালীদের মধ্যে, যার সাথে কংগ্রেস নেতা সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের অনুপ্রেরণায় ‘স্বদেশী’ ও ‘বয়কট’ আন্দোলন জুড়ে গিয়েছিল; জুড়ে গিয়েছিল বঙ্কিমচন্দ্রের উপন্যাসের কল্পিত দেশমাতৃকার সম্মানে রচিত ‘বন্দে মাতরম’ গানটির আবেগ, রবীন্দ্রনাথের ‘রাখী’ সখ্য। অনেকের মতে ঠাকুর পরিবারের বসত কলকাতা শহরে হলেও জমিদারি পূর্ববঙ্গে থাকায় বাংলা ভাগ হলে তাঁদের মতো জমিদারদেরও সমস্যা হত। তাই তখন বাংলার অখণ্ডতা রক্ষায় ঝাঁপিয়েছিল হিন্দু বাঙালীরা। কিন্তু আপত্তি শুধু সেই কারণে নয়, আশঙ্কা ছিল সাম্প্রদায়িক হিংসাকেও। প্রবল আন্দোলনের জেরে ২০১১-য় বঙ্গভঙ্গ প্রত্যাহৃত হলেও বিচ্ছিন্নতাবাদী সাম্প্রদায়িক ভাবাবেগ ততদিনে যথেষ্ট শক্তি সঞ্চয় করে ফেলেছে।

মুসলিমদের ধারণা সংস্কার যাই হোক, তা হবে হিন্দুদের আনুকূল্যে। অথচ সমগ্র বাংলায় বিশেষ করে পূর্ববঙ্গে নিজেদের সংখ্যাগরিষ্ঠতা সম্পর্কে সচেতনতা ও আধিপত্যের উচ্চাশা তারা করতেই পারে। বঙ্গভঙ্গের বিরুদ্ধে মূলত হিন্দুদের প্রবল প্রতিক্রিয়া দেখে মুসলমানরা তাদের জন্য পৃথক নির্বাচনী প্রতিনিধি (separate electorates) ও পূর্ববর্তী শাসক হিসাবে শাসনকার্যে যথোপযুক্ত প্রতিনিধিত্বের দাবি নিয়ে ভাইসরয় লর্ড মিন্টোর সঙ্গে দেখা করে। তাদের তখন ইংরেজের কাছে একদা ক্ষমতা হারানোর ক্ষতিপূরণ এবং তদ্-পরবর্তী কালে ব্রিটিশ আনুগত্যের দাম চাই; কারণ অ্যাংলো আফগান যুদ্ধের পর তারা ব্রিটিশদের সঙ্গে আর সংঘাতে জড়ায়নি।

যে সময়টা প্রকৃত বাঙালী ছেলেমেয়েরা সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের ডাকে স্বদেশী ও বয়কট আন্দোলন করে, ‘বন্দে মাতরম্’ ধ্বনি দিয়ে জেলে যাচ্ছিল অকথ্য অত্যাচার সহ্য করতে, ঠিক সেই সময়কালে ১৯০৬ সালে ঢাকায় নবাব সেলিমুল্লার প্রাসাদে জন্ম নেয় ‘মুসলিম লীগ’ মুসলিমদের সাম্প্রদায়িক দাবী-দাওয়া সংগঠিত করতে। ১৯১১-য় বঙ্গভঙ্গ প্রত্যাহার করে নেওয়াটা ভারত ও বাংলার মুসলিমরা ভালো চোখে দেখেনি। সুতরাং অখণ্ড বাংলার ধারণাটা তাদের কাছে বহুদিন পর্যন্ত সাম্প্রদায়িক স্বার্থের পরিপন্থী ছিল।

কিন্তু ১৯৪৬-৪৭ নাগাদ দেশ যখন পাকিস্তানের দাবিতে দেশ অগ্নিগর্ভ (দাবিটা অবশ্য আরও পুরোনো) তখন বাংলাভাষী ও বাংলাবাসী মুসলমানরা সমস্বরে বাংলাকে পাকিস্তানে নিয়ে যাওয়ার দাবি জানায়। হিন্দু মহাসভার মূলত শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়, নির্মলচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় ও অন্যান্য নেতারা এতদিন ভারত ভাগের বিরোধী ছিলেন। কিন্তু অনুভব করলেন, ভাগভাগি যখন অবশ্যম্ভাবী, তখন হিন্দু বাঙালীর নিজস্ব নিরাপদ বাসভূমি একান্ত প্রয়োজন; কারণ সারা বাংলায় মুসলিম শাসন কায়েম করা ছাড়া বাংলার অখণ্ডতা চাওয়ার পেছনে লীগের আর কোনও কারণ থাকতে পারে না। ঐতিহাসিকদের ভাষায় “They also opined that even though the plan asked for a sovereign Bengal state, in practice it will be a virtual Pakistan and the Hindu minority will be at the mercy of the Muslim majority forever.” অর্থাৎ লীগের শাসনে বাংলা মানে তা কার্যত আর একটি পাকিস্তান, যেখানে সংখ্যালঘু হিন্দু বাঙালীদের মুসলমানদের দয়ার মুখাপেক্ষী হয়ে থাকতে হবে, যে দয়ার প্রদর্শনে ১০৪০-৪১ থেকেই সারা বাংলায় হিন্দুরা জীবন্ত চিতায়।

সোহ্রাবর্দি বাংলা ভাগের পক্ষপাতী ছিলেন না; কারণ তাহলে পাটকল সহ অধিকাংশ শিল্পাঞ্চল, কয়লা খনি, কলকাতার মতো বাণিজ্য কেন্দ্র ও বন্দর এগুলো সবই হিন্দু অধ্যুষিত পশ্চিম বাংলায় থেকে যাবে, মুসলমান প্রধান পূর্ব বঙ্গ যেখানে কৃষি ছাড়া শিল্পোৎপাদন নগণ্য তার অর্থনীতি ধুঁকবে। আয়েশা জালাল লিখেছেন, “Stripped of Calcutta and western Bengal, eastern Bengal was reduced to the status of an over-populated rural slum.” ২৪ এপ্রিল ১৯৪৭-এ দিল্লিতে একটা প্রেস কনফারেন্সও করেন two-nation-র বদলে দেশকে তিন টুকরো করে স্বাধীন বাংলা দেশে একাধিপতিত্ব করবেন বলে। বাংলা পাকিস্তানে না গেলেও ইসলামিক রাষ্ট্র হিসাবে পাকিস্তানের বশংবদ থাকবে বলে জিন্নাসহ মুসলিম নেতাদের সমর্থন আদায়ে উঠেপড়ে লাগেন। নেতাজীর দাদা শরৎ বসুও অখন্ড বাংলার স্বপ্নে সোহ্রাবর্দির সঙ্গে জোট বেঁধে ফেলেন। যে মুসলিম লীগ ১৯০৬ থেকে ১৯১১ পর্যন্ত বাংলার অখণ্ডতার ও সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতির তীব্র বিরোধিতা করেছিলেন, সেই লীগই তখন ‘অখণ্ড বাংলা’র প্রধান দাবিদার হয়ে উঠল। তাদের এই দাবিকে সমর্থন দিয়েছিল কমিউনিস্টরা যারা পাকিস্তান গঠন ছাড়া ভারতের একক স্বাধীনতারই বিরোধী ছিল।

এদিকে ডঃ মুখার্জী লর্ড মাউন্টব্যাটেনকে চিঠি লিখে বোঝান, বাংলার বিভাজন কতটা জরুরি এবং হিন্দু বাঙালীদের নিজস্ব বাসভূমি পশ্চিম বাংলাকে ভারতে রাখা কেন দরকার। তাঁর যুক্তিকে সাম্রাজ্যবাদী ইংরেজ সরকারও অস্বীকার করিতে পারেনি। ১৯৪৭-এর ১৫ এপ্রিল তারকেশ্বরে অনুষ্ঠিত “Bengal Partition Convension”-এ হিন্দু মহাসভার পক্ষ থেকে শ্যামাপ্রসাদ ভারত ভাগের সঙ্গে সঙ্গে বাংলা ভাগেরও দাবি করেন। সমর্থন পান দামোদর সাভারকার, ভীমরাও আম্বেদকরসহ আরও বেশ কিছু নেতার কাছে। নেহেরু প্যাটেলসহ কংগ্রেসের কেন্দ্রীয় নেতৃত্ব সেই প্রস্তাব মেনে নেন।

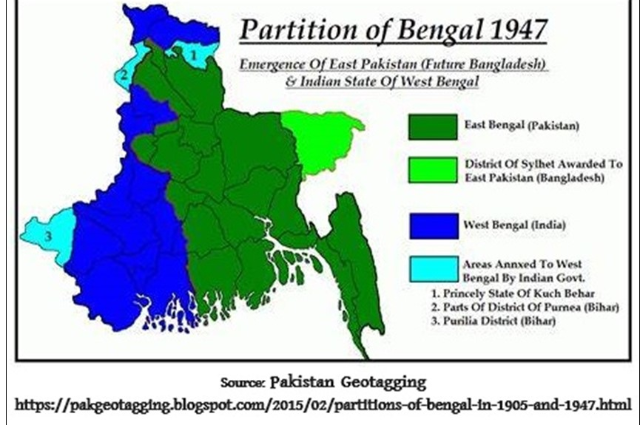

পরিশেষে ১৯৪৭-এর ২০শে জুন বাংলার আইনসভার (Bengal Legislative Assembly) সদস্যদের যৌথ অধিবেশনে ৩ প্রস্থ পৃথক ভোটাভুটি হয় – অখণ্ড বাংলা ভারতে থাকবে না পাকিস্তানে যাবে, নাকি বাংলাকে পূর্ব ও পশ্চিম দু টুকরো করে ভারত ও পাকিস্তান ভাগ বাঁটোয়ারা করে নেবে? ফলাফলগুলি ছিল নিম্নরূপ:

যৌথ অধিবেশনে অ্যাসেম্বলির সমস্ত সদস্যদের ভোটে দেখা যায় ১২৬টি ভোট পড়েছে বাংলাকে ভারতে রাখার বিরুদ্ধে ও ৯০টি পড়েছে পক্ষে। তখন সমগ্র বাংলায় মুসলিমরাই সংখ্যাগুরু – ৫৪%। তাই এই ফলাফল প্রত্যাশিত ছিল। ওদিকে মুসলিম প্রধান পূর্ববঙ্গে আইনসভার পৃথক নির্বাচনে দেখা যায়, ১০৬টি ভোট পড়েছে বাংলা ভাগ না করে পুরোটাই নতুন আইনসভা (Constituent Assembly) অর্থাৎ পাকিস্তানে যাওয়া পক্ষে, আর বিপক্ষে মাত্র ৩৫টি ভোট। কিন্তু তার পরেও বাংলার অমুসলিম সংখ্যাগরিষ্ঠ পশ্চিম বাংলার সদস্যদের নিয়ে করা আর একটি পৃথক ভোটাভুটিতে ৫৮টি মত পড়ে বাংলা ভাগের সপক্ষে ও ২১টি মত বিপক্ষে। সেই ৫৮টি ভোটই আজকের পশ্চিমবঙ্গের ভ্রূণ রোপণ করেছিল এবং তার ভারতের অঙ্গরাজ্য হয়ে থাকার নিয়তি নির্ধারণ করে দিয়েছিল।

বাংলার বিভাজন নিয়ে এখনও পূর্ববঙ্গ তো বটেই, পশ্চিমবঙ্গেরও কিছু মহল ক্ষুব্ধ। বাংলাদেশ আজ একটি পৃথক সার্বভৌম রাষ্ট্র এবং বাংলা একটি রাষ্ট্রের রাষ্ট্রভাষা – বাংলা ভাগ না হলে সেই গৌরবের অংশীদার পশ্চিবঙ্গের বাঙালীরাও হতে পারত। প্রখ্যাত কমিউনিস্ট নেতা অশোক মিত্র কংগ্রেসের শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়ের জেদের কাছে নমনীয় হওয়া নিয়ে বক্রোক্তি করেছিলেন, “পশ্চিমবাংলাবাসীর জন্য কত দরদ, পূর্বদিকের জেলাগুলোর মানুষের যা খুশি হোক।”

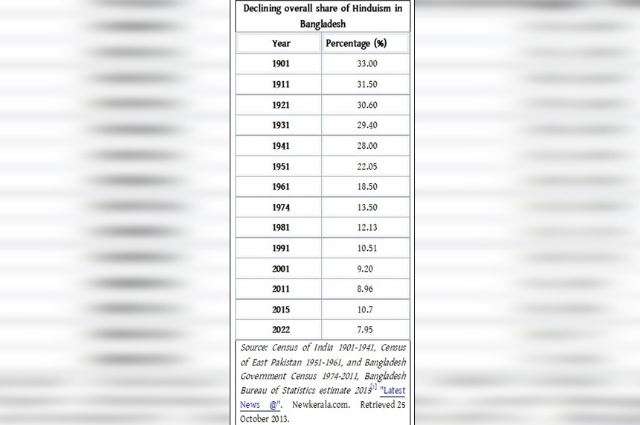

বিতর্ক থাকতেই পারে। তবে র্যাডক্লিফ লাইন ঘোষণার পর পূর্ববঙ্গে হিন্দু জনসংখ্যা ১৯৪১-এ ২৮% থেকে ২০১১-য় ৮.৯৬%-এ নেমে আসা, যে সংখ্যাটা এখন আরও কম ও ক্রমবিলুপ্তির পথে– এই ছবিটা বোধ হয় ইঙ্গিত করে পশ্চিমবঙ্গের জন্ম কেন জরুরি ছিল। লাগাতার ঘটে চলা নানা অপ্রীতিকর ঘটনার কোনও কোনওটা প্রকাশ পেলে টের পাওয়া যায় এখনও মরার জন্য সেখানে কিছু হিন্দু জীবিত আছে।

অবিভক্ত ভারত এবং পরবর্তীতে বাংলাদেশ সরকার দ্বারা প্রস্তুত আদমসুমারির রিপোর্ট নীচে দেওয়া হল। সোশাল মিডিয়ায় ভেসে আসা খবর বা ভিডিও সরিয়ে রাখলেও এই পরিসংখ্যানটিও মনে হয় অনেক কথা বলে দেয়।

২০১৪ সাল থেকে পশ্চিমবঙ্গের নিয়তি নির্ধারক ১৮৪৭ সালের ২০শে জুন বাংলার আইনসভার ভোটাভুটির দিনটিকে ‘পশ্চিমবঙ্গ দিবস’ হিসাবে পালনের উদ্যোগ শুরু হয়েছে, যার ধারাবাহিকতা ২০২০-র করোনা লকডাউনের মধ্যেও থেমে থাকেনি, নানা ধরণের ভার্চুয়াল সভার মাধ্যমে পালিত হয়েছিল। কিন্তু সম্প্রতি এই কর্মসূচি নিয়েও চলেছে জলঘোলা করা। গেরুয়া শিবিরের উদ্যোগ বলে লাল-সবুজ বহুরূপীদের অহেতুক প্রতিদ্বন্দ্বিতায় ভারতের স্বাধীনতা দিবস থেকে পয়লা বৈশাখের মতো একাধিক তারিখ প্রস্তাবিত হতে থাকে, যেগুলো ইতিমধ্যেই স্বমহিমায় ভিন্নতর ও ব্যাপকতর কারণে পালিত হয়ে আসছে; নির্দিষ্ট করে পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য সৃষ্টিতে সেগুলোর ভূমিকা নেই।

ভাগাভাগির ফলে ছেঁড়াফাটা রাজ্যটির উত্তরাংশের সঙ্গে দক্ষিণাংশের যোগ ছিল না। পরবর্তীকালে দেশীয় রাজ্য কুচবিহার ভারতে যোগ দিতে চাইলে ১ জানুয়ারি ১৯৫০ তাকে পশ্চিমবঙ্গের সঙ্গে যুক্ত করা হয়। ঔপনিবেশিক আমলেই বিহারে চলে যাওয়া বাংলার বিস্তীর্ণ অংশ মানভূমে হিন্দী নিয়ে জোরাজুরির প্রতিরোধে গড়ে ওঠা বাংলাভাষা আন্দোলনের জেরে মানভূমের শুধুমাত্র পুরুলিয়া মহকুমার জেলা হিসাবে ১৯৫৬-র ১ নভেম্বর অন্তর্ভুক্তি ঘটে পশ্চিমবঙ্গে। ঐ একই সময় বিহারের পুর্ণিয়া জেলা থেকে কিসানগঞ্জের অংশবিশেষ নিয়ে আসা হয় পশ্চিমবঙ্গে উত্তর ও দক্ষিণবঙ্গের মধ্যে যোগসূত্র স্থাপনের জন্য। যে স্থানগুলো একদা বেঙ্গল প্রেসিডেন্সির অধীনে ছিল, সেগুলোরই অতি ক্ষুদ্র ভগ্নাংশ শরণার্থী ভারাক্রান্ত এই চিলতে বঙ্গভূমিকে ভিক্ষা করে চেয়ে নিতে হয় তার দেহ কাটা হৃষ্টপুষ্ট রাজ্য বিহার থেকে। কিন্তু বহু টানাপোড়েনের পর বিহার দয়া করলেও আসাম হকের জমি ফেরত না দিয়ে সেখানকার বাঙালীদের নিজভূমে পরবাসী করে রেখেছে।

আসলে বাঙালী বড্ড অভাগা জাতি। ১৯১১-য় বঙ্গভঙ্গ প্রত্যাহৃত হলেও নতুন রাজ্য পুনর্গঠনে বাংলার বেশ কিছু অংশ চলে যায় বিহার ও উড়িষ্যা রাজ্যে, যেখানে সহ্য করতে হয়েছে ভাষাগত অবদমন, লড়তে হয়েছে নিজেদেরই ভূমিতে নিজের মাতৃভাষা ব্যবহারের জন্মগত অধিকারের জন্যও এবং তারপরেও কাক্রমে মেনে নিতে হয়েছে হিন্দীর আধিপত্য। ওদিকে দেশভাগের সময় ভারতের আসাম রাজ্য ও বাংলাদেশের মধ্যেও মানচিত্রের অদল বদলে যারা মরেছে, বাস্তুচ্যুত হয়েছে কিংবা ডিটেনশন ক্যাম্পে বন্দী থাকছে – তারাও বাঙালী। এর ফলে বিপন্ন জাতিটার ঐক্যবদ্ধ হওয়ার কথা ছিল, কিন্তু বেড়েছে শুধু অন্তর্কলহ।

সুবিস্তৃত বঙ্গভাষী ভূখণ্ড ও বাংলাভাষী মানুষগুলোর ভাগ্য নিয়ে বিধাতা ও ইতিহাস এত নিষ্ঠুর পরিহাস করেছে, আর বাঙালীও (হিন্দু) এমন আত্মঘাতী অবস্থান নিচ্ছে, যে ‘পশ্চিমবঙ্গ’ নামক তথাকথিত হিন্দু বাঙালীর নিজস্ব এক চিলতে ভূমির জন্মদিনটিও রাজনৈতিক তরজার উর্ধ্বে উঠতে পারল না। পশ্চিমবঙ্গের রাজ্য সরকার ১লা আসলে বাঙালী বড্ড অভাগা জাতি। ১৯১১-য়বৈশাখের দিনটিকে পশ্চিমবঙ্গ দিবস ঘোষণা করে ১৪৩১ বৎসর প্রাচীন বাংলা বর্ষপঞ্জীরই কি একপ্রকার মর্যাদাহানি করল না?

. . .

তথ্যসূত্র:- www.en.wikipedia.org/wiki/partition_of_India

- "India's History : Modern India : The First Partition of Bengal : 1905".

- "Indian history: Partition of Bengal". Encyclopædia Britannica. 4 February 2009. Retrieved 23 November 2018.

- https://en.wikipedia.org/wiki/Hinduism_in_Bangladesh

- Census of India 1901-1941, Census of East Pakistan 1951-1961,

- Bangladesh Government Census 1974-2011,

- Bangladesh Bureau of Statistics estimate 2015

- "Latest News @". Newkerala.com. Retrieved 25 October 2013.