মানুষের বির্বতনের ইতিহাস দেখতে গেলে ভৌত নৃতত্ত্ব (Physical Anthropology), প্রাইমেট বিদ্যা (primatology), পুরাতত্ত্ব (archaeology), ভ্রূণবিদ্যা (Embriology), ভাষাতত্ত্ব (linguistics), বিবর্তনবাদী মনোবিদ্যা (evolutionary psychology), জিনবিদ্যা (genetics) -এত কিছু বিবেচনা করতে হবে। প্রবন্ধের পরিসরে সেটা সম্ভব নয়, আর লিঙ্গবৈষম্যের আলোচনায় তা ধান ভানতে শিবের গাজনের মতো অপ্রাসঙ্গিক না হলেও,অনর্থক দীর্ঘ হয়ে যাবে। আরও সত্যি বলতে আমার পক্ষে সেটা অনধিকার চর্চাও হয়ে যাবে। তবু সীমিত জীবন বিজ্ঞান পাঠের ভিত্তিতে সভয়ে কিঞ্চিত প্রাসঙ্গিক নৃতত্ত্ব তুলে ধরার চেষ্টা করছি।

জীবাশ্মঘটিত প্রমাণ বলে ৮৫ মিলিয়ন বছর আগে Primateরা অন্যান্য স্তন্যপায়ীদের থেকে আলাদা হয়ে গিয়েছিল।[1][2] কিন্তু Primate থেকে আধুনিক মানুষের সৃষ্টির ইতিহাস নিয়ে বিজ্ঞানী মহলে সহমত নেই। তবে বিজ্ঞানীরা মোটামুটি নিশ্চিত ১৮০ কোটি বছর আগে এককোষী প্রাণীর দেহকোষে জিনগত উপাদান তৈরি হয়েছিল। একই সম্প্রদায়ের মধ্যে এক ধরণের জিনগত অভিন্নতা প্রায় থাকে। মানুষ ও নরবানরের মধ্যেও এই সাদৃশ্য দেখা আছে। ২.৫ কোটি বছর আগে বানর থেকে নরবানররা বিচ্ছিন্ন হয়েছিল। গিবন ও ওরাংওটাংরা আলাদা হয়েছিল ১ কোটি ৮০ লক্ষ আগে। আনুমানিক ৪০ লক্ষ বছর আগে নরবানররা তিনটি শাখায় বিভক্ত হয়ে যায় – দু-পায়ে হাঁটা প্রাণী, শিম্পাঞ্জি ও গোরিলা। ১৯২৪ সালে জীবাশ্ম বিজ্ঞানী রেমন্ড ডার্ট দক্ষিণ আফ্রিকায় ২৮ লক্ষ বছরের পুরোনো একটি খুলি আবিষ্কার করেন, এবং প্রজাতিটির নাম দেন ‘অস্ট্রালোপিথেকাস’ বা দক্ষিণের নরবানর। জীবাশ্মবিজ্ঞানী মেরি লিকি হাদার থেকে আরও পুরোনো (৩৬-৩৮ লক্ষ বছর পূর্বের) এক নারীর ৪০% অবিকৃত যে কঙ্কালটি উদ্ধার করেন তার নাম দেন লুসি। আসলে এটি নরবানর গোত্রেরই, তবে দুপায়ে চলাফেরা করত। ঐ প্রজাতির পুরুষরা স্ত্রীদের তুলনায় আকারে বড় ছিল। অনুমান করা হয় অস্ট্রালোপিথেসিন রোবাসটাস্ নামে নিশ্চিহ্ন হয়ে যাওয়া তৃণভোজী একটি প্রজাতিও বিকশিত হয়েছিল, যারা প্রায় আধুনিক মানুষ জাতির সঙ্গে ১৫-২০ লক্ষ বছর আগে একত্রে বসবাস করত। পাথরের হাতিয়ার ব্যবহার এর আগে থেকেই চালু ছিল। প্রাচীনতম পাথরের অস্ত্র ২৫ লক্ষ বছর পূর্বের হোমো হ্যাবিলিসদের কঙ্কালের সাথে উদ্ধার করা হয়েছে। ১৫ লাখ বছর আগে এরাও নিশ্চিহ্ন হয়ে পরিবর্তে আসে বড় মাথা ও মস্তিষ্কযুক্ত হোমো ইরেকটাস যারা আরও উন্নত অস্ত্র বানাতে শিখেছিল। এরা সাত লাখ বছর আগে আফ্রিকা থেকে বেরিয়ে ছড়িয়ে পড়েছিল।[1]

তবে আধুনিক মানুষের উদ্ভব নিয়ে আফ্রিকার একাধিপত্য আর নেই, বরং একাধিক তত্ত্ব রয়েছে – আফ্রিকান উদ্ভব তত্ত্ব (African Origin Theory), ইওরোপিয়ান উদ্ভব তত্ত্ব (European Origin Theory) ও এশিয়ান উদ্ভব তত্ত্ব (Asian Origin Theory)। যদিও কোনওটাই সংশয়াতীতভাবে প্রমাণিত বা একমাত্র সত্য বলে দাবি করা যায় না, কিন্তু পুরুষ ও নারীর মধ্যে কার উৎপত্তি আগে, তা বোঝার জন্য আফ্রিকান উদ্ভব তত্ত্বের বিশেষ তাৎপর্য আছে। কারণ এই তত্ত্বতেই বাইবেল কথিত আদম ও ইভ নামদুটি আদি পিতা ও মাতা অর্থে গৃহীত ও তাদের উত্তরাধিকার সবচেয়ে পরিষ্কারভাবে জেনেটিক যুক্তি দ্বারা ব্যাখ্যায়িত। অন্যগুলি স্বীকৃতি লাভ করলেও আদিম মাতা পিতার পারস্পরিক অবস্থান উল্টে দিতে পারবে না, পারবে না নারী পরম্পরায় মূল বংশগতি বাহিত হওয়ার সত্যকে অস্বীকার করতে।

আফ্রিকান উদ্ভব তত্ত্ব (African Origin Theory)

আধুনিক মানুষ হোমো সেপিয়েন্সদের বিকাশ আফ্রিকাতেই ১ থেকে ২ লক্ষ বছর পূর্বে। অন্যদিকে ইউরেশিয়ান নিয়েন্ডারথাল মানুষরা ছিল আধুনিক হোমোদের তুলনায় অনেকবেশি বলবান ও বড়সড়। মস্তিষ্কও বড় ছিল। ১,২০,০০০ থেকে ৩৫০০০ বছর আগে শিকারজীবী হয়ে আধুনিক মানুষের মতো পরিবার নিয়ে বাস করত। আতর্দের সেবাও করত, মৃতদের কবরও দিত। হিম যুগে বেঁচে থাকার সার্থক অভিযোজন ঘটিয়েছিল এরা। পরবর্তীকালে আধুনিক মানুষ ক্রো-ম্যাগনন মানুষের যে উদ্ভব ও বিকাশ হয়েছিল তারা ৪০,০০০ থেকে ৩৫০০০ বছর আগে সমগ্র ইওরোপে ছড়িয়ে পড়ে।[1] নিয়েন্ডারথালরা ক্রো-ম্যাগননদের সাথে মিশে গিয়েছিল কিনা, তা জানা যায় না। তবে কালক্রমে অন্য প্রজাতির মানুষের সাথে মিশে যাওয়া কিংবা নিশ্চিহ্ন হয়ে যাওয়া ঐ নিয়েন্ডারথ্যাল ও ক্রোম্যাগনন মানুষদের জ্ঞানযুক্ত sapien (wise) বলে স্বীকৃতি দিতে গিয়েই আধুনিক মানুষের Homo Sapien Sapiens (wise wise) নামকরণটি জরুরি হয়ে পড়ে। না হলে এখনও অনেকে মানুষকে সোজাসুজি হোমো সেপিয়ানস্ বলতেই পছন্দ করেন।মানুষের অভিব্যক্তি সংক্রান্ত ওয়েবসাইটে গিয়ে অনুসন্ধান চালালে নানান তথ্য ও সময়কাল নিয়ে পরস্পর বিরোধ দেখা দেবে। তবে আধুনিক হোমো সেপিয়েন্স সেপিয়েন্সরা যে আফ্রিকা থেকেই সারা বিশ্বে ছড়িয়ে পড়েছিল, এবং এরাই প্রকৃত অর্থে আমাদের পূর্বসুরী এ ব্যাপারে বিজ্ঞানী মহলে বহুদিন পর্যন্ত মতভেদ ছিল না। ICSE Board স্কুলে পাঠ্য ইতিহাস বইতেও অতি সংক্ষেপে এমনটাই লিখিত।[2]

Recent African Ancestry theory -

র প্রথম পর্যায় Out of Africa I অনুযায়ী ১৮ লক্ষ থেকে ৫ লক্ষ (1.8 to 0.5 million) বছর আগে আফ্রিকা থেকে আর্কিয়াক মানুষরা ইওরেশিয়াতে প্রব্রজন করে। "Recent African origin," or Out of Africa II অনুযায়ী দৈহিক বৈশিষ্ট্যে আধুনিক মানুষ (anatomically modern humans) যাদের Homo sapiens বলা হয়, তাদের উদ্ভব হয়েছিল ৩-২ লক্ষ বছর আগে আফ্রিকার সোমালি উপদ্বীপে। ঐ সময়ের মধ্যে তারা খেপে খেপে ইওরোপ, এশিয়া এমনকি অস্ট্রেলিয়াতেও ছড়িয়ে পড়ে।[3][4] মনে করা হয় আফ্রিকায় হোমো সেপিয়ানস্রা Homo heidelbergensis, Homo rhodesiensis অথবা Homo antecessor থেকে উদ্ভূদ হয়েছিল এবং আফ্রিকা মহাদেশ থেকে অন্যত্র গিয়ে সেখানকার স্থানীয় Homo erectus, Homo denisova, Homo floresiensis ও Homo neanderthalensis জনসংখ্যাকে প্রতিস্থাপিত করতে থাকে। এর মধ্যে Homo heidelbergensis কে মানুষের ঠিক পূর্ববর্তী ভাবা হয়।

তবে এখানেই শেষ নয়, অনেক বিজ্ঞানীই মনে করেন, আমাদের ১০-২০ হাজার বছর পূর্বের হোমো সেপিয়ানস্দের থেকেও আমরা জিনগতভাবে পৃথক। কারণ “...it is very likely that the rate of evolution for our species has continuously accelerated since the end of the last ice age, roughly 10,000 years ago. This is mostly due to the fact that our human population has explosively grown and moved into new kinds of environments, including cities, where we have been subject to new natural selection pressures.”[5] সুতরাং বিবর্তনের ইতিবৃত্ত অত সহজে লিখে ফেলা সম্ভব নয়। আর আফ্রিকা থেকে ইওরোপ, এশিয়ায় ছড়িয়ে পড়াটা বিশ্বাসযোগ্য, কিন্তু আমেরিকায় বা অস্ট্রেলিয়ায় কীভাবে তারা আফ্রিকা থেকে বিস্তার লাভ করছিল, সেটাও রহস্য। আসলে বিশ্বের বিভিন্ন স্থানে এক এক রকম গতিতে এক এক রকম ভাবে মানুষের বিকাশ ও বিবর্তন ঘটে। উত্তর আমেরিকায় যা ঘটেছিল, তা অস্ট্রেলিয়ায় ঘটেছিল ধরে নিলে অতি সরলীকরণ হয়। আমি এই বিষয়ে মতামত দেওয়ার যথেষ্ট যোগ্য ব্যক্তি নই। শুধু বলতে পারি সরল লেখচিত্র বা ট্রি-চার্ট পাওয়া সম্ভব নয়। আফ্রিকায় জিন-বৈচিত্র্য (genetic variety) সবচেয়ে বেশি বলে তা বিজ্ঞানীদের কাছে অধিকতর গুরুত্ব পেয়েছে। বিশ্বের নানা প্রজাতির মানুষের দৈহিক ও বৌদ্ধিক গঠন এত ভিন্ন ভিন্ন, তারা এত বিভিন্ন ভৌগোলিক ও প্রাকৃতিক পরিবেশের সাথে অভিযোজিত হয়ে এমন সব ফেনোটাইপ তো বটেই এমনকি জেনোটাইপ অভিব্যক্তিগত বৈশিষ্ট্য লাভ করেছে, যে সবাইকে বৃহত্তর মনুষ্য প্রজাতির অন্তর্গত প্রমাণ করতে যাওয়ার কাজটা অত্যন্ত জটিল। তবে ৭ মিলিয়ন বছর পূর্বে আফ্রিকায় শিম্পাঞ্জিদের থেকে পৃথক হয়ে গিয়ে একটি শাখাই মানুষ হিসাবে বিকশিত হয় এই বিশ্বাস ২০১৭ সালের প্রথমার্ধ পর্যন্ত বহাল ছিল।

১৯৭০-র শেষ থেকে ১৯৮০-র শুরুর দিকে জিন বিদ্যায় Molecular Clock পদ্ধতি প্রযুক্ত হতে থাকে। অ্যালান উইলসন (Allan Wilson), মার্ক স্টোনকিং (Mark Stoneking), রেবেকা কান (Rebecca L. Cann) ও ওয়েসলি ব্রাউন (Wesley Brown) দেখেন মানুষের মাইটোকন্ড্রিয়াল ডিএনএ বা mtDNA নিউক্লিয়ার DNA-র চেয়ে ৫-১০ গুণ দ্রুততর।[6] গরিলা শিম্পাঞ্জি ও মানুষের মধ্যে বিবর্তন সম্পর্ক খুঁজতে অতঃপর অনুরূপ গবেষণা করা হয়।[7] ২১ জন ব্যক্তির ওপর পরীক্ষা চালিয়ে ব্রাউন প্রথম মনুষ্য mtDNA ১,৮০,০০০ বছর আগে বলে নির্ধারণ করেন।[8] ১৯৮২ সালে প্রকাশিত এই সমীক্ষার সংখ্যাতাত্ত্বিক বিশ্লেষণই আধুনিক আফ্রিকান উদ্ভব তত্ত্ব (Recent African origin)-র প্রমাণ বলে ধরা হয়।

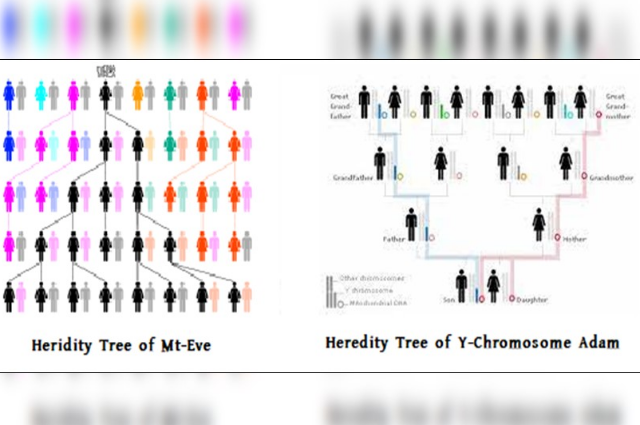

১৯৮৫ সালে পৃথিবীর বিভিন্ন জনগোষ্ঠী থেকে ১৪৫ (সূত্রান্তরে ১৪৭) জন মহিলার mtDNA পরীক্ষা করে প্রায় ৪০ বার সংশোধনের পর Nature পত্রিকায় জমা দেওয়া হয়। গবেষণাপত্রটি ১লা জানুয়ারি ১৯৮৭ সালে প্রকাশ পায়। এর সিদ্ধান্ত ছিল ১.৪ লক্ষ থেকে ২ লক্ষ বছর আগে কোনও এক সময় মানুষের মাইটোকন্ড্রিয়াল ডিএনএ (mtDNA) সৃষ্টি হয় আফ্রিকার এক মানুষের শরীরে।[9] বর্তমানে প্রধান জাতিগোষ্ঠীগুলো (racial group) থেকে ১৪৭ জন মানুষের Mt-DNA-এর নমুনা পরীক্ষা করে ১৩৩টি স্বতন্ত্র Mt-DNA-এর বিন্যাসক্রম এবং মনুষ্য পরিবার ছক (Humanity’s family tree)-এর স্বতন্ত্র দুটি জাতিগত শাখা খুঁজে পান। একটি শাখার ধারা (lineage) বিশুদ্ধ আফ্রিকান আর অন্যটি আফ্রিকান সহ বিভিন্ন গোষ্ঠীর, যেমন এশিয়ান, ইউরোপিয়ান, অস্ত্রেলিয়ান ও নিউ গিনি। দ্বিতীয় ধারাটি যা কেবল আফ্রিকান lineage-এর নয়, তারা একাধিক lineage বহন করে। যেমন নিউ গিনির মানুষদের একটি ধারার নিকটতম আত্মীয় পাওয়া যায় এশিয়ায়, নিউ গিনিতে নয়। কিন্তু উভয় শাখার সবকটি ধারাই একটি সাধারণ তাত্ত্বিক উৎসবিন্দু (theorized point) হিসাবে আনুমানিক ১.৪ লক্ষ থেকে ২ লক্ষ বছর আগেকার এক আফ্রিকান নারীকে পৃথিবীর সব মানুষের সাধারণ পূর্বসূরী বলে নির্দেশ করে।[9] সেই আমাদের আদিম জননী, বাইবেল অনুষঙ্গে যার নাম রাখা হয়েছে Mitochondrial Eve। আদি মাতা ‘ইভ’-এর সময়কাল নির্দেশ করায় সেই সময় প্রস্তাবিত বহু-আঞ্চলিক প্রস্তাবনা (Multiregional Hypothesis) ও সাম্প্রতিক উদ্ভব তত্ত্ব (Recent Origin Model) জোর ধাক্কা খায়।[10]

বস্তুত এই পরীক্ষাটির তিন গবেষক রেবেকা কান, উইলসন ও মার্ক স্টোনকিং কেউই তাঁদের মূল গবেষণাপত্রে "Mitochondrial Eve" শব্দটি ব্যবহার করেননি। রেবেকা কান The Sciences জার্নালের ১৯৮৭-র সেপ্টেম্বর-ডিসেম্বর সংখ্যায় একটি প্রবন্ধ লেখেন "In Search of Eve"।[11] এরপর রজার লুইন ১৯৮৭-রই অক্টোবরে Science পত্রিকায় প্রবন্ধ "The Unmasking of Mitochondrial Eve."[12] আব্রাহামিক মতবাদের ছায়া তাতে স্পষ্টই ছিল। এরপর Nature পত্রিকায় শিরোনাম হল "Out of the garden of Eden."[13] উইলসন কিন্তু "Lucky Mother" শব্দ-বন্ধটি পছন্দ করতেন এবং ‘ইভ’ নামটি দুঃখজনক "regrettable." মনে করতেন।[14][15] কিন্তু ‘ইভ’-এর ধারণাটি জনপ্রিয়তা পেয়ে যায়। ১৯৮৮-র ১১ই জানুয়ারি সংখ্যায় Newsweek প্রচ্ছদ কাহিনী প্রকাশ করে "The Search for Adam and Eve" এই শিরোনামে।[16]

নামকরণে একটি বিশেষ ধর্মবিশ্বাসের ছায়া নিয়ে বিতর্ক থাকলেও রূপক হিসাবে আদি মাতাকে ‘মাইটোকন্ড্রিয়াল ইভ’ বলাটা বেশ তাৎপর্যপূর্ণ মিথটির অসারতা প্রমাণ করার জন্যই। পরবর্তী কালে জিন বিজ্ঞানী পিটার আন্ডারহিলও এবিসি সংবাদ মাধ্যমে অনুরূপ বিবৃতি দেন “Fewer men participated in reproduction than women did.” Stanford University of California-র এই গবেষক ও তাঁর সহকর্মীদের গবেষণা আরও স্পষ্ট করে জানায়, নারীর আগমন নরের আগে –“They (Amad & Eve) had different moleculer clocks”। কারণ মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, ইওরোপ ও ইসরায়েলের সেরা জিন বিজ্ঞানীর এই দল ২২টি ভৌগলিক অঞ্চল থেকে ১০০০ পুরুষের Y chromosome-এর নমুনা সংগ্রহ ও পরীক্ষা করে জানিয়েছে, বর্তমান বিশ্বের সমস্ত পুরুষের সাধারণ পুর্বপুরুষ প্রায় ৫৯,০০০ বছর আগে পৃথিবীতে আসে। Y chromosome-এর জিনগত ক্রম-বিবর্তন (gradual genetic mutation) থেকে প্রজন্ম সংখ্যা গণনা করা হয়। অন্যদিকে Mt-DNA পরীক্ষার ফল জানাচ্ছে আধুনিক সব মানুষ (স্ত্রী বা পুরুষ)-এর প্রথম পূর্বসূরী হোমো সেপিয়ান সেপিয়ানস্ নারী Mitochondrial Eve-এর আগমন ১,৪৩,০০০ বছর আগে।[17][18][19]

অর্থাৎ আদি আধুনিক পুরুষ এসেছে আদি আধুনিক মানবীর প্রায় ৮৪,০০০ বছর পরে, নেচার জার্নাল যে কথা লিখেছে এইভাবে, ‘"Adam," the genetic ancestor of all men living today, and "Eve," the genetic ancestor of all living women, seem to have lived tens of thousands of years apart.’ মজার ব্যাপার আইসিএসই বোর্ডের ষষ্ঠ শ্রেণীর একটি ইতিহাস বই, যা অনেকটাই নৃতত্বের মতো বিজ্ঞান নির্ভর, সেখানে আছে আদি মানুষের আবির্ভাব ৪০,০০০ খ্রীস্ট পূর্বাব্দ নাগাদ।[2] অর্থাৎ আদিম হোমো সেপিয়ানস্ সেপিয়ানস্ পুরুষের উদ্ভবকেই মানুষের উদ্ভব ধরে নেওয়া হয়েছে। আদি নারীর পুরুষের আগে মর্ত্যে আসাটা না ধর্ম মান্য করে, না শিক্ষার্থীদের স্পষ্ট ভাবে শেখানো হয়, যদিও বিজ্ঞানভিত্তিক পাঠ্যসূচীই স্কুল কলেজের পাঠ্য। নারীর আগমন মনুষ্য প্রজাতির আগমন সূচীত করে বলে মানা হয়নি। এই ইতিহাস বইতে আছে প্রাচীন প্রস্তর যুগ খ্রীঃপূঃ ৫ লক্ষ বছর থেকে ১০ হাজার খ্রীঃপূঃ পর্যন্ত।[2] এর মধ্যে গুহাবাসীরা আগুনের ব্যবহার আবিষ্কার করে ২.৫ লক্ষ বছর আগে। তখন এরা কেউই আধুনিক মনুষ্য পদবাচ্য ছিল না। তাছাড়া প্রাচীন প্রস্তর যুগের সময়কাল সূত্রভেদে পৃথক। তবে আদি পিতার আগমন নিয়ে একসময় বিভিন্ন বৈজ্ঞানিক সূত্রের গরমিল থাকলেও নারী যে পুরুষের অনেক পূর্ববর্তী, আদমের পঞ্জরাস্থি দিয়ে আদমের সহচরী হিসাবে ভগবান ইভকে তৈরি করেননি, সে বিষয়ে কোনও মত বিরোধ নেই।

আদিম মাতাই আদিমতর

(Eve Evolved Earlier)

এই পাণ্ডুলিপি রচনার গোড়ার দিকে Present_African_Origine_of_modern_human বলে একটি তত্ত্ব ও উইকিপিডিয়ায় তার বিবরণ সাইট ছিল। সেই ওয়েবসাইট ও অন্যান্য অনুসন্ধান করে দেখেছিলাম, একটা ব্যাপারে অধিকাংশ জিন-বিজ্ঞানী বহুদিন ধরেই মোটামুটি একমত, যে প্রায় ২ লক্ষ বছর (পরবর্তী গবেষণা জানাচ্ছে ১,৪৩,০০০ বছর) আগে আফ্রিকাবাসী এক মানবীর মাইটোকন্ড্রিয়াল ক্রোমোজ়োমের উত্তরাধিকার নাকি পৃথিবীর সমস্ত আধুনিক মানুষদের মধ্যে রয়েছে। মূল গবেষণাপত্রে না থাকলেও কালক্রমে বিজ্ঞানীরা তাকে Mitochondrial Eve নামে চিহ্নিত করেছেন। After analysing genealogy trees constructed using 133 types of Mt-DNA, researchers concluded that all were descended from a female African progenitor, dubbed Mitochondrial Eve (https://en.wikipedia.org) [d]। মাইনটোকন্ড্রিয়াল ইভের সঙ্গে সঙ্গতি রেখেই অনুমিত আদি পিতার নাম দেওয়া হয় ওয়াই ক্রোমোজ়ম অ্যাডাম (Y-chromosome Adam)। কিন্তু Y-chromosome Adam ১,৪০.০০ থেকে ৫,৮০,০০০ বছর পূর্বের মধ্যে ঠিক কাকে চিহ্নিত করা উচিত সেই নিয়ে সংশয় ও মতভেদ ছিল।[20][21][22] Y-chromosomeএর উত্তরাধিকার কেবল ছেলেদের, মেয়েদের নয়। তাই আধুনিক সব মানুষ পুরুষ যদিও বা সেই আদমের বংশধর হয়েও থাকে, সে নিজে আধুনিক মানুষ ছিল, না তার পূর্ববর্তী মনুষ্যেতর হোমিনিড, না হোমিনিন তা নিয়েও স্থির সিদ্ধান্তে আসা যায়নি। অতঃপর পিটার আন্ডারহিলের নেতৃত্বাধীন দলের গবেষণা জানাল সকল বর্তমান পুরুষের আদি পিতা মাত্র ৫৯,০০০ বছর আগে পৃথিবীতে আসে, অন্যদিকে আমরা সবাই- নারী ও পুরুষ Mitochondrial Eve-এর বংশধর এবং তার আগমন Y-chromosome আদমের অনেক আগে।

স্ট্যানফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের Peter Underhill বা “Nature” জার্নালে প্রকাশিত গবেষণাপত্রের বেশ কিছু বছর আগেই ১৯৮০তে ক্যানিফোর্নিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপিকা রেবেকা কান (Rebeca Kaan) বিশ্বের বিভিন্ন অঞ্চলের মানুষের Mt-DNA-র ক্রম তুলনা করে এবং মিউটেশন বা পরিব্যক্তির হার গণনার সুবিধার্থে ধ্রুবক (constant) ধরে নিয়ে (যা আদতে ধ্রুবক হতে পারে না, পরিবর্তনশীল) আফ্রিকাকেই আধুনিক মানুষের আদি নিবাস ছিল বলে সিদ্ধান্ত নেন ও Mitochondrial Eve-এর উৎস চিহ্নিত করেন। দ্বিমত থাকা সত্ত্বেও এই প্রস্তাবটিই ক্রমশ মান্যতা পেয়েছে এবং সাম্প্রতিক গবেষণা দ্বারাও প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। সুতরাং আদম ইভের গল্পটাকেও বৈজ্ঞানিক গবেষণার নিরীখে বিচার করলে দেখতে পাই, আমরা সকলে লিঙ্গনির্বিশেষে ঐ মাইটোকন্ড্রিয়াল ইভের সন্তান। আদমের পিতৃত্ব ততটা সর্বজনীন নয়, যেহেতু Y-chromosome দান করে পুত্র উৎপাদন ছাড়া সে নিজের আর কোনও জেনেটিক বিশিষ্টতার পরিচয় রাখতে পারেনি। তার X chromosome তার মায়ের কাছ থেকেই পাওয়া।

১৯৮৭ সালে নেচার পত্রিকায় এই গবেষণাপত্র প্রকাশের কিছুদিন পরেই এর পদ্ধতি (methodology) ও উপসিদ্ধান্তের (secondary conclusions) তির্যক সমালোচনা প্রকাশিত হয়।[২৩] মাইটোকন্ড্রিয়াল ইভের সময়কাল নির্ধারণ থেকে জনসংখ্যার বিশুদ্ধ মাতৃধারার উত্তরাধিকার প্রতিষ্ঠা তীব্র বিতর্কের সম্মুখীন হয়।[24][25][26][27] অ্যালান টেমপেলটন ১৯৯৭ সালে দাবি করেন, রেবেকাদের গবেষণা "(did) not support the hypothesis of a recent African origin for all of humanity following a split between Africans and non-Africans 100,000 years ago" আর সেই সঙ্গে "(did) not support the hypothesis of a recent global replacement of humans coming out of Africa."[24]

বর্তমানে আদি মাতা বা পিতার পরিবর্তে Most Recent Common Ancestor (MRCA) বা সর্বাধুনিক সাধারণ পূর্বসূরী কথাটি যুক্তিপূর্ণ ভাবেই ব্যবহৃত হচ্ছে। তাই বর্তমানে mt-Eve-কে বলা হচ্ছে mt-MRCA তথা Matrilineal Most Recent Common Ancestor বা মাতৃধারার সর্বাধুনিক সাধারণ পূর্বসূরী । অন্যদিকে Y-chromosome Adam-এর পরিচয় হয়েছে Y-MRCA বা Male Most Recent Common Ancestor। আদি পুরুষের আবির্ভাবের অনিশ্চয়তার বিষয়টি এখনও উইকিপেডিয়ার Mitochondrial_Eve সংক্রান্ত ওয়েবসাইটে সূত্র সহকারে উপলব্ধ।[21][22][23] সেই সঙ্গে কিছু বিজ্ঞানীর দাবি Y-MRCA-র উদ্ভবকাল মোটামুটি ১,২০,০০০-১,৫৬,০০০ বছর পূর্বেকার যা mt-MRCA-র আবির্ভাবকালের কাছাকাছি।[28][29] কিন্তু Y-chromosome Adam-কে Mitochondrial Eve-এর male analog (পুরুষ সংস্করণ) বলে উল্লেখ করলেও বর্তমানে কিন্তু বর্ণনা করা হচ্ছে “the individual from whom all living humans are patrilineally descended” বা পিতৃধারার সর্বাধুনিক সাধারণ পূর্বসূরী বলেও। এই বর্ণনা বা সংজ্ঞায় কিন্তু Y-chromosome যে শুধু পুরুষ থেকে পুরুষান্তরেই সঞ্চারিত হয়, এই প্রাথমিক সত্যটাই অস্বীকার করা হয়েছে। এ যেন টেমপেলটনদের ছায়ায় বিশ্বের সবচেয়ে মান্য আন্তর্জালক জ্ঞানভাণ্ডারের সম্পাদনা।

কোনও একজন নারী ও পুরুষের ওপর সারা বিশ্বের সব আধুনিক মানুষের মাতৃত্ব বা পিতৃত্ব আরোপ ধর্মবিশ্বাসের মতোই একপেশে চিন্তা কিনা, আফ্রিকাতেই আধুনিক মানুষ হোমো সেপিয়ানস্দের উদ্ভব কিনা ইত্যাদি নিয়ে বিতর্ক থাকতে পারে। কিন্তু নারীর মাইটোকন্ড্রিয়াল ডিএনএ-র গুরুত্ব তথা মৌলিকত্ব, অথবা যে কোনও প্রাণীর বংশগতি ও বিবর্তনে মাতৃপ্রদত্ত উত্তরাধিকারই পুত্র-কন্যা নির্বিশেষে সার্বজনীন ও অবশ্যম্ভাবী, পিতৃধারা নয়, তা নিয়ে নৃতত্ত্ব, জীবনবিজ্ঞান, এমনকি সাধারণ জ্ঞানেও সংশয় থাকার কথা নয়।

ইওরোপীয় উদ্ভব তত্ত্ব

(European Origin Theory)

২২ মে ২০১৭-র একটি সংবাদ আদি মানুষ হোমোনিড বা হোমিনিমদের উৎপত্তিস্থল নিয়ে নতুন জল্পনা উস্কে দিল। সংবাদটি The Nature journal-এ প্রকাশিত এক গবেষণাপত্রের পরিপ্রেক্ষিতে প্রকাশিত যার দাবি আদি মানুষ হোমিনিমদের উৎপত্তিস্থল আফ্রিকা নয়, ইওরোপ। আসলে নতুন কিছু নয়। আধুনিক মানুষ কোথাকার বাঁদর থেকে উৎপন্ন তাই নিয়ে আফ্রিকার দাবিকে বহুদিন ধরেই মাঝে মাঝে টেক্কা দিয়ে আসছিল ইওরোপ। ১৯৪৪ সালে গ্রীসের অ্যাথেনসের পাইরগোস ভ্যাসিলিস (Pyrgos Vasilissis) নামের এক জায়গায় নীচের চোয়ালের একটি কষের দাঁত (molar tooth) আবিষ্কৃত হয়। তখন থেকেই দাবি ওঠে ৭.২ মিলিয়ন বছর আগে মাইয়োসিন (Miocene) যুগের শেষ দিকে দক্ষিণ-পূর্ব ইওরোপে হোমিনিডরা (hominid) থাকত, যারা ছিল আধুনিক মানুষের ঠিক পূর্বসূরী। বর্তমানে বিলুপ্ত এই হোমিনিডদের গ্রীসোপিথেকাস (Graecopithecus) বলা হয়।[30] আরেকটি দাঁতের নমুনা আবিষ্কৃত হয় বুলগেরিয়ায় ২০১২ সালে।[৩১] উপযুক্ত সংরক্ষণের অভাবে এই মাইয়োসিন হোমিনিডদের সম্পর্কে প্রায় কিছুই জানা যায় না।[33] ইওরোপীয় উদ্ভব তত্ত্ব প্রবক্তাদের ব্যাখ্যা: ৭ মিলিয়ন বছর আগে মধ্য আফ্রিকায় মানুষ বানরদের থেকে পৃথক হয়ে গিয়েছিল বলে ধরা হয় যদিও ঠিক কোন পর্যায় থেকে, সেই মিসিং লিংক (missing link) খুঁজে পাওয়া যায়নি বা নিশ্চিত হওয়া যায়নি। কিন্তু ২০১২-য় আবিষ্কৃত ape-like creature–এর করটির বয়স নাকি ৭.২ মিলিয়ন বছর যার দাঁতের বিন্যাসে পাওয়া গেছে মানুষের সঙ্গে আশ্চর্য সাদৃশ্য। জার্মান জীবাশ্মবিদরা মনে করছেন, এই প্রজাতিটিই শিম্পাঞ্জি ও মানুষের মধ্যেকার সেই মিসিং লিংক তথা উভয়ের সাধারণ পূর্বসূরী (common ancestor)। তাই যদি হয় তাহলে মানুষের উদ্ভব ৭ মিলিয়ন বছর আগে আফ্রিকায় নয়, তারও ২ লক্ষ বছর আগে ৭.২ মিলিয়ন বছর পূর্বে ইওরোপে। এর বৈজ্ঞানিক নাম রাখা হয়েছে Graecopithecus freybergi এবং ডাকনাম ‘El Graeco'।[34][33]

২০১৭ সালে জার্মানির Eberhard Karls University, Tübingen বিশ্ববিদ্যালয়ের জীবাশ্মবীদ ম্যাডেলেইন বোহমে (Madelaine Böhme)-এর নেতৃত্বে একটি আন্তর্জাতিক সমীক্ষক দল দাঁতের নমুনাগুলি বয়স ইত্যাদি নিয়ে বিশদ বিশ্লেষণ প্রকাশ করে, যেখানে সিদ্ধান্তে বলা হয় এরাই প্রাচীনতম হোমিনিম, অর্থাৎ শিম্পাঞ্জি থেকে পৃথক হওয়ার পর মানুষের ঠিক পূর্বসূরী ছিল এরাই।[35] সমান্তরাল অনুসন্ধানে দাবি করা হয় প্রচলিত মত হোমিনিমের আফ্রিকান উৎস দেখালেও মানুষের পূর্বসূরীরা আসলে ভূমধ্যসাগরীয় অঞ্চলের বানর (ape) থেকে উৎপন্ন[36] যারা পরে আফ্রিকায় গিয়ে হোমো প্রজাতি (Homo species) তথা হোমো সেপিয়ানস্ রূপে বিকশিত হয়।[36][37] তাঁরা মনুষ্য উৎসের এই তত্ত্বের নাম দেন "North Side Story."[37] Bulgarian Academy of Sciences -এর অধ্যাপক Professor Nikolai Spassov বলেন, “Graecopithecus is not an ape. He is a member of the tribe of hominins and the direct ancestor of homo.”[31] আধুনিক বনবাসী ধেড়ে শিম্পাঞ্জিদের চেয়ে এই গ্রীসোপিথেকাসদের খাদ্যাভ্যাস খানিকটা আলাদা ছিল, তারা ছিল সাভানার উদ্ভিদভোজী, যার ফলে এদের মানুষের মতো চওড়া কষের দাঁত (wide molars) ও পুরু এনামেল ছিল। তবে বিজ্ঞানীরা ‘এল গ্রীসো’-কেই একমাত্র মিসিং লিংক বলতে নারাজ কারণ বিবর্তনের ধারা একটা নয়, পৃথিবীর বিভিন্ন প্রান্তে বিভিন্ন শাখা-প্রশাখায় প্রবাহিত।

এই দাবিটিকে অন্যান্য মহাদেশের বিজ্ঞানীরা আমল দিতে রাজি নন।[38] রিক পটস (Rick Potts) ও বার্নার্ড উড (Bernard Wood) প্রশ্ন তুলেছেন নিদর্শনগুলো আদৌ হোমিনিমের কিনা সেই প্রমাণই স্পষ্ট নয়।[37] টিম ডি ওয়াইট (Tim D. White)-এর মতে এই দাবি আফ্রিকা মানুষের জন্মস্থান নয় প্রমাণের পক্ষপাতদুষ্ট যুক্তি ছাড়া আর কিছুই নয়। আর সারজিও আলমেসিজা (Sergio Almécija) বলেছেন দাঁতের মতো একটা মাত্র বৈশিষ্ট্য দাবি করা বিবর্তন বিষয়ে কিছুই বলে না।[38] University of the Witwatersrand-এর জীবাশ্মবিদদের প্রথাগত বিশ্লেষণ নমুনাটি কোনও হোমিনিম বা বানর থেকে মানুষ হওয়ার পথে বিচ্ছিন্ন প্রাচীনতম প্রজাতির ছিল এর সপক্ষে যথেষ্ট প্রমাণ দেখাতে পারেনি।[39]

এই নৃতাত্ত্বিক ইতিবৃত্ত যদি সত্যিও হয়, তাহলেও নারী যে পুরুষের পূর্ববর্তী এই ধারণা রাতারাতি বদলে ফেলার কোনও কারণ নেই। কারণ মানুষের কেন, যে কোনও স্তন্যপায়ীর দেহে তার মায়েরই মাইটোকন্ড্রিয়ান জিন তথা ডিএনএ সঞ্চারিত হয়, তার বাবার হওয়া সম্ভব নয়। তাই মাইটোকন্ড্রিয়াল ইভের ধারণা এতেও চিড় খায় না। এমন কি আদিম হোমো সেপিয়ান মাতার আফ্রিকান হওয়ার সম্ভাবনাও বাতিল হয়ে যাচ্ছে না। হতেই পারে সে ইওরোপ থেকে আফ্রিকা প্রব্রজনকারী হোমিনিমেরই বিবর্তিত রূপ। বা এমনও হতে পারে, বিবর্তনের ধারা যেহেতু বহুমুখী, তাই আফ্রিকা ও ইওরোপে দুজন আদি মানবীর মাইটোকন্ড্রিয়ার জিনের ধারা পৃথকভাবে বিকশিত হয়েছে। কিন্তু কোনওভাবেই নরবানর থেকে মানুষের পৃথক হয়ে যাওয়ার পরিবর্তিত ভূগোল নারীকে পুরুষের পরবর্তী সাব্যস্ত করতে পারবে না। তাই এই প্রসঙ্গে এশীয় উদ্ভব তত্ত্ব নিয়ে আলোচনা নিষ্প্রয়োজন।

তাহলে ব্যাপারটা কী দাঁড়াল? অ্যাডাম আদতে ইভের বংশধর, বা নিদেনপক্ষে উত্তরসূরী। আমাদের পুরাণে বর্ণিত ময়ামায়ার শক্তি থেকে দেবাদিদেব-এর উৎপত্তি, আবার সেই মহাশক্তিরই অতঃপর শিবের অনুগত সহধর্মণী হয়ে যাওয়ার কল্পকাহিনীর সঙ্গে মিল আছে না? পুরুষ মানুষ অজানতেই কি কখনও কখনও কল্পনায় সত্যের আভাস পায়? হিন্দু পুরাণ ও দর্শনগুলো প্রহেলিকা ও কুসংস্কার দ্বারা আচ্ছন্ন হয়ে মানুষের মস্তিষ্ককে বিভ্রান্ত করে। কিন্তু কোথাও না কোথাও বৈজ্ঞানিক সত্যের বীজ সুপ্ত থাকে। তাই বৈজ্ঞানিক আবিষ্কারের সঙ্গে হিন্দু ধর্মবিশ্বাসের বিরোধ বাধেনা। কট্টর খ্রীস্টীয় বা ইসলামিক বিশ্বাসের মতো হিন্দু বিশ্বাসের কাছে ডারউইনবাদ অস্পৃশ্য হয়ে যায়নি; বানরকে নরের পূর্বসূরী মেনে নিতেও অসুবিধা নেই। সমাজে মনুর দাপট বেশি হলেও জ্যোতির্বিদ আর্যভট্ট, কণাদ সহ বৈশেষিক শাস্ত্রকারেরা, এমনকি ন্যায়শাস্ত্রকার বা কপিলের মতো সাংখ্য শা্স্ত্রকারদেরর মতো নিরীশ্বরবাদী দর্শনিকরাও মৃত্যুদণ্ড বা কারাদণ্ড পাওয়ার বদলে সম্মানিত হয়েছেন। ভাবছি, পাশ্চাত্যের পণ্ডিতরাও কি বোধহয় মনের অবচেতনে বিষয়টা স্বীকার করতেন? তাই কি কোনও কিছুর প্রাক্কালে বোঝাতে Eve শব্দটির ব্যবহার আছে, যেমন New Years Eve, Christmas Eve, on the Eve of …

মোটের ওপর অনেক আধুনিক বিজ্ঞানীদের মতে আদি হোমো সেপিয়ানস নারী(রা) নিজেদের প্রজনন সঙ্গী হিসাবে আধুনিক পুরুষদের পায়নি, পেয়েছে নাকি তার পূর্ববর্তী কোনও হোমো প্রজাতির বা নিয়েন্ডারথ্যাল পুরুষ(দের)। তাহলে বির্বতনের শৃঙ্খলে পরবর্তী পর্যায়ের ফসল বলেই কি আধুনিক পুরুষ বুদ্ধি, দৈহিক শক্তি, চাতুরী, উদ্ভাবনী ক্ষমতা – বেশির ভাগ ক্ষেত্রে এত বেশি অগ্রসর? নারী বিবর্তনের ইতিহাসে প্রায় এক লক্ষ বছর এগিয়ে থেকেও অভিব্যক্তিতে এক লক্ষ বছর পিছিয়েই আছে? তার মেধা কি পুরুষদের মেধার পূববর্তী পর্যায়ের? যদিও আক্রমণাত্মক দৈহিক শক্তি ছাড়া এই পিছিয়ে থাকার পরিসংখ্যানটা ততটা তাৎপর্যপূর্ণ নয়। কারণ ঐ লক্ষ বছর ও তার পরবর্তীতে নারীরও নিশ্চই কিছু সদর্থক অভিযোজন হয়েছে। না হলে মাত্র কয়েক প্রজন্মের শিক্ষায় বৌদ্ধিক কুশলতার শীর্ষে এত এত মহিলাকে পাওয়া যেত না। তাও অস্বীকার করা যায় না, শারীরিক বল ও সুবিধা ছাড়াও পুরুষ মানুষকে বৌদ্ধিক দিক থেকেও বেশি অগ্রসর দেখতে পাই।

কিন্তু মেয়েদের পিছিয়ে থাকাটাও কি এক প্রকার আভিযোজনজাত ব্যাপার নয়? অবশ্য ল্যামার্কের অর্জিত শিক্ষার বংশগতিতে সঞ্চারণ তত্ত্ব বর্তমানে অনেক বিজ্ঞানী খারিজ করছেন। তাই নারী শিক্ষা কয় প্রজন্মের সেটা হয়তো বিবেচ্য নয়। আবার গোলাপের বহুযুগ ধরে কৃত্রিম অঙ্গজ জননের জন্য যৌন জননে অক্ষমতা, বা জাপানীদের গড় দৈহিক উচ্চতা খাদভ্যাস নিয়ন্ত্রণ দ্বারা কয়েক প্রজন্মের চেষ্টায় ২ ইঞ্চি বাড়িয়ে নেওয়া, এগুলো যেন ল্যামার্ককে পুরোপুরি অস্বীকারও করতে দেয় না। অতএব এটাও মানতেই হয়, বর্তমান পুরুষরা বহু প্রজন্ম ধরে শিক্ষিত, কিন্তু নারী শিক্ষা মাত্র কয়েক প্রজন্মের ব্যাপার, তাও বেশির ভাগ দেশে ও সমাজে এখনও নানা অন্তরায় কাটিয়ে। কিছু কিছু মেধাগত জীবিকায় যেমন চিকিৎসা বিজ্ঞান ইত্যাদিতে কোনও কোনও উন্নত দেশে মেয়েরাই সংখ্যাগুরু। শিক্ষার প্রকৃত সমানাধিকার পেলে অনুপাতটা বাড়বেই। একটি প্রজাতির যাবতীয় গুরু দায় দায়িত্ব -ধারণ, বহন, প্রসব, লালন – সব যার কাঁধে, সেই স্ত্রী প্রজাতিকে, বিশেষত স্ত্রী-মানুষকে কেন প্রকৃতি এত দুর্বল করে গড়েছে তার উত্তর সত্যিই রহস্য। “দ্বিতীয় লিঙ্গ”এর লেখিকা সিমোন দ্য বোভয়র জন্মদানকে তাই যথার্থই নারীর “প্রজাতির কাছে প্রজনন দাসত্ব বা অধীনতা”(Reproductive Slavery)[40] বলে অভিহিত করেছেন।

সত্যের অপলাপ (Pervertion of Truth)

অথচ কী সেই শক্তি নিহীত আছে ছোট্ট Y ক্রোমোজোমে, যা বংশগতিতে X দ্বারা অবদমিত হয়েও এবং বংশগতির আর এক উপাদান মাইটোকন্ড্রিয়াল জিনকে মায়ের মতো বাবা অপত্যের মধ্যে সংবাহিত করতে না পেরেও Y ক্রোমোজ়োমবাহী লিঙ্গ অর্থাৎ পুরুষকে এমন শক্তিশালী করেছে, যাতে মনুষ্য সমাজ পুরোপুরি পুরুষ পরিচালিত?

ইন্দো-ইওরোপীয় ভাষা গোষ্ঠীর অধিকাংশেই কোনও প্রজাতি সূচক মূল শব্দটি পুরুষবাচক। ঐ প্রজাতির স্ত্রী জীবটি বোঝাতে স্ত্রী প্রত্যয় যুক্ত হয়, বা কিংবা উপসর্গ। মানব > মানবী, বাঘ > বাঘিনী, tiger > tigress, man > woman. ব্যতিক্রম বোধহয় স্ত্রী প্রাণীটিকে ইচ্ছে মতো ব্যাবহার করার বেলা; সেখানে স্ত্রী বাচক পদটির প্রয়োগ বেশি। যেমন – মুরগি (hen), গাই (cow). আর আবশ্যিক ব্যতিক্রম কিছু সম্পর্কের ক্ষেত্রে। যেমন, মাসি > মেসোমশাই, পিসি > পিসেমশাই। সেটাও সেইসব ভাষায়, যেখানে সম্পর্ক খুব গুরুত্বপূর্ণ। সাহেবদের কাছে ‘আঙ্কল’ আর ‘আন্ট’ ছাড়া সম্পর্কবিশেষ সূচক প্রতিশব্দ নেই। নতুবা সর্বত্র প্রতিভাত হয়, যেন পুরুষ জীবটিই মূল; স্ত্রী প্রাণীটি পুরুষ থেকেই উদ্ভূদ। তাই আমাদের ভাষায় রয়েছে ‘মেয়েছেলে’; যেন মেয়েরা বিশেষ ধরণের ছেলে বা মেয়ে জাতীয় ছেলে। ছেলেদের ‘ব্যাটাছেলে’ বললেও ‘ব্যাটা’ শব্দটাই পুরুষ বাচক। অনেকে ‘মেয়েছেলে’ শব্দটির মধ্যে অসম্মান খুঁজে পান। শুধু তো অপমান নয়, শব্দটির গঠনই ভুলে ভরা। পুরোটাই প্রাকৃতিক সত্যকে বিকৃত করার পুরুষতান্ত্রিক অভিপ্রায়।

পবিত্র বাইবেলও এমনই একটি তত্ত্ব খাড়া করেছে – আদমের বাঁ দিকের একটি পঞ্জরাস্থি দিয়ে থেকে নাকি ইভ সৃষ্ট। মনোভাবটা বুঝতে অসুবিধা হয় না। কোরান সহ বহু অন্যান্য ধর্মগ্রন্থেও এর সমর্থন আছে। আদিম পুরুষের সঙ্গিনী হিসাবে তারই উপাদান নিয়ে আদিম নারীর জন্ম, বিজ্ঞান যাই বলুক। এইজন্যই বোধহয় ডারুইনের বিবর্তনবাদের ওপর পশ্চিমি ধর্মগুরুদের এত আক্রোশ। এইসব অনুসন্ধানই তো নারীর আগমন ও অবস্থান যে পুরুষের আগে, সেই সত্য আবিষ্কারের পথ প্রশস্ত করেছে।

সমাজের যাবতীয় পেশার পদগুলিও মূলত পুরুষ বাচক। স্ত্রী লিঙ্গ বোঝাতে স্ত্রী প্রত্যয়, অনুসর্গ বা উপসর্গের আশ্রয় নিতে হয়। আজকের নারীবাদী বা লিঙ্গসাম্যবাদীরা স্ত্রী-পুরুষ নির্বিশেষে সকলের ক্ষেত্রে পুরুষবাচক ‘লেখক’, ‘পরিচালক’, ‘অভিনেতা’, ‘গায়ক’ ইত্যাদি পদগুলোর প্রয়োগ পছন্দ করছেন। তার কারণটা বোঝা গেলেও সমস্যার সমাধান হওয়ার চেয়ে পরিচয় সংকট তৈরী হচ্ছে বেশি। ধরুন, ঐশ্বর্য রাইকে ‘নায়ক’ বললে ভিরমি খাব না? লতা মঙ্গেশকরকে ‘গায়িকা’র বদলে ‘গায়ক’ বললে কি বেশি সম্মান দেখানো হয়? আসলে আমাদের ভাষা, যাকে কিনা মায়ের সঙ্গে তুলনা করা হয়, সংকট সৃষ্টি করছে সেটাই। স্কুলে এক রকম লিঙ্গ প্রকরণ শিখিয়ে, বুদ্ধিজীবিকার খাতিরে সেই শিক্ষা অমান্য করতে হলে মত বিরোধ ও বিভ্রান্তি বাড়ে, সমস্যা কমে না। ‘পরিচারিকা’কে কিন্তু ‘পরিচারক’ বলা হয় না স্বাধারণত। ‘সেবিকা’ও ‘সেবক’ হয় না। অর্থাৎ তুলনামূলক সম্মানজনক পেশার মেয়েরা পুরুষের সম মর্যাদা পেতে পারেন, কিন্তু বাকিদের দরকার নেই। বাংলার জনৈক খ্যাতনামা কবি আবার মহিলা কবিদের ‘কবিনী’ বলে আলাদা করতে চেয়েছেন। অর্থাৎ উভলিঙ্গের পদগুলিতেও পুরুষ সাম্রাজ্য বিস্তার করতে চান। ভাষাবিদ ও পণ্ডিতদের এক হয়ে লিঙ্গ প্রকরণের পুনর্বিন্যাস করা খুব জরুরি। এ ব্যাপারে সর্বজনগ্রাহ্য পদের ব্যাবহার চালু হওয়া প্রয়োজন, যদিও কাজটা সহজ নয়; তবে অসম্ভবও না। না হলে ব্যাকরণ সম্মত পরিচয়ের বোঝা জাগ্রত চেতনার সাথে ক্রমাগত সংঘাত করে যাবে। প্রসঙ্গত পুরুষের পেশা ব্যবসা হলে সে ‘বৈশ্য’, সম্মানে শ্রেষ্ঠী’ শব্দটিরও প্রয়োগ ছিল। সম্ভবত বৈশ্য শব্দটিরই স্ত্রী লিঙ্গ ‘বেশ্যা’, যা রীতিমতো অসম্মানজনক পেশা ইঙ্গিত করে। মেয়েরা ব্যবসা করা মানে তাকে দেহ-ব্যবসাই হতে হবে। আবার গণক একজন সম্মসনীয় ব্যক্তি যিনি জ্যোতিষ গণণা করে মানুষের ভাগ্য বিচার করতে পারেন। কিন্তু গণক + ইকা = গণিকা, অর্থাৎ গণকের স্ত্রীবাচক প্রতিশব্দটিও দেহ ব্যবসায়ী নারীকে নির্দেশ করে! নারীর গণনা করার ক্ষমতাও নিন্দনীয়, কিংবা এক সময় কেবল দেহপসারিণিরাই গণনা করতে পারত, বাড়ির বৌ মেয়েরা নয়। মেয়েরা বুদ্ধি, মেধা, আর্থিক স্বনির্ভরতা চাইলেই সে পতিতা! এর বিহিত করা অবশ্য ভাষাবিদদের এক্তিয়ার বহির্ভূত।

আর সামাজিক রীতিনীতির দ্বিচারিতা তো অতুলনীয়। সেই কোন কালে মনু বলেছিলেন, নারীদেহ জমি এবং পুরুষ তাতে বীজ রোপন করে, সেই ধারণা একবিংশ শতাব্দীতেও আমাদের মস্তিষ্কে এঁটে বসে আছে। মহম্মদও তেমনটাই শিখিয়েছিলেন। বাইবেল বা অন্যান্য ধর্মগ্রন্থও উত্তরাধিকার বলতে পুরুষাণুক্রমটাই বোঝে। কেবল আদিম পাপের দায়টা আদিম মাতার। পুরুষের শুক্রাণু থেকেই যেন সন্তানের জন্ম। মায়ের গর্ভ হল নিছক ধারণ ও পালনের ভূমি। গাছের বীজ যেমন মাটিতে পড়ে গাছেরই অপত্য সৃষ্টি করে, তেমনই আর কি। তাই আজও সিনামা নাটকের সংলাপে পাই, ‘অমুকের সন্তান তমুকের গর্ভে’। একটি হিন্দী সিনামা (চোরো চোরি চুপকে চুপকে) সারোগেট মাদারের মতো আধুনিক বিষয় চয়ন করেও তত্ত্বটাই বিকৃত করে দেখিয়েছে। স্ত্রী সন্তান ধারণে অক্ষম বলে অন্য মহিলার সাথে সহবাস করে তার সন্তানকে আইনি অঙ্গীকার মারফৎ ছিনিয়ে নেওয়াটা বিস্তর মেলোড্রামা সহ দেখানো হয়েছে। সেখানে ডিম্বাণুর ভূমিকাটাই অস্বীকার করা হয়েছে। এসব মিথ্যাচারের জনপ্রিয়তাই তুঙ্গে। তুলনায় কম আলোচিত ও ব্যবসায় পিছিয়ে ‘ফিলহাল’ ছবিটি, যেখানে বিকল্প মায়ের বিযয়টা সঠিকভাবে প্রদর্শিত হয়েছে। অথচ মায়ের তরফের উত্তরাধিকারের ধারণা টন্টনে না হলে “নরানাং মাতুলক্রম” এই প্রাচীন প্রবাদটির জন্মই হোত না। তারপরেও গা জোয়ারি। অ্যরিস্টট্ল আবার মনে করতেন নারী সব উপাদান নিজের গর্ভে সঞ্চিত রাখে, পুরুষ তাতে শক্তি সঞ্চার করে। মায়ের উত্তরাধিকার সর্বাংশে অস্বীকার করেননি। এদিকে সন্তান না হলে, প্রথমেই স্ত্রীকে দায়ী করা হয়। পুত্রের বদলে কন্যা জন্মালেও মায়ের দোষ, যতই প্রচার করা হোক সন্তানের লিঙ্গ নির্ধারণে বাবারই ভূমিকা। কিন্তু বাপের ভূমিকা ঠিক মতো পালনে সাফল্যের দায়িত্বও যেন মায়ের। সদ্য প্রসূতি ও নবজাতিকাকে জ্যান্ত পুড়িয়ে মারার মতো ঘটনাও এদেশে ঘটে। অর্থাৎ ভালো যা কিছু তার কৃতিত্ব পুরুষের। তারই বংশ, তারই রক্ত, তারই উত্তরাধিকার.. সব। কিন্তু অনভিপ্রেত কিছু হলেই তার দায় নারীর ওপর চাপিয়ে দাও। প্রাকৃতিক সত্যের কী মারাত্মক দুরভিসন্ধিমূলক বিকৃতি! বেশির ভাগ মেয়েরাও যে এই পুরুষতান্ত্রিক বিকৃতি মনে প্রাণে পোষণ করে! যদি মায়ের ভূমিকা কেবল গর্ভধারণ ও প্রসবও হোত, তাহলেও কিছুক্ষণের সুখভোগকারী পিতার চেয়ে তার অবদান বেশিই হোত, কম নয়।

কিন্তু ডিম্বাণুর আকার শুক্রাণুর চেয়ে অনেক গুণ বেশি। জেনেটিক উপাদান ছাড়াও ডিম্বাণু অনাগত অপত্যের যাবতীয় প্রয়োজনীয় ব্স্তু নিজের মধ্যে মজুদ রাখে। বলতে গেলে আধা নিউক্লিয়াসযুক্ত আস্ত একটা কোষই ভ্রূণাণু পায় মায়ের কাছে। ল্যাজওয়ালা অতি চপল অর্ধেক নিউক্লিয়াস যা শুক্রাণু বলে পরিচিত, তার দ্বারা নিষেকের পর ডিম্বাণুটিই ভ্রূণাণু ও পরে ধীরে ধীরে ভ্রূণ হয়ে ওঠে। শুক্রাণুটি কাজ করে অনেকটা ডিম্বাণুকে তার সুপ্ত দশা থেকে উত্থিত করার জন্য। ডিম্বাণুটি উত্তরাধিকারীতে পরিণত হবার জন্য তার চারপাশে সমাগত লক্ষ লক্ষ শুক্রাণুর ভেতর একটিকে প্রবেশাধিকার দেয়। স্পষ্টত সন্তান হল নিষিক্ত ডিম্বানু যা মূলত মায়ের শরীরের অংশ। শুক্রাণুর উৎপাদন হয় কোটি কোটি। যখন তখন ক্ষরিত হতে পারে। কিন্তু ডিম্বাণুর উৎপাদন ও ডিম্বাশয় থেকে ক্ষরণ হয় মাসে মাত্র একবার ও মানুষের বেলা স্বাধারণত একটি মাত্র করে। সুতরাং শুধু Y ক্রোমোজোমের ওপর X ক্রোমোজ়মের জোরই নয়, সামগ্রিক ভাবে স্ত্রী জননকোষ পুং জননকোষের চেয়ে অনেক বেশি শক্তিশালী ও মৌল।

উদ্ভিজগতে দেখা যায় স্ত্রী ফুলটিই পুং রেণু দ্বারা নিষেকের দরুণ ফলে পরিণত হয় এবং বংশবিস্তারের বীজ তৈরী করে। নিষেক (fertilization) ছাড়াও ফল সৃষ্টি সম্ভব (Perthenocarpy), তবে সে ক্ষেত্রে বীজ উৎপন্ন হয় না। গাছের সন্তান উৎপাদনে পুং জনন কোষটির ভূমিকা অনেকটা জিয়ন কাঠির মতো, যার স্পর্শে সুপ্ত মা জাগ্রত হয়ে উত্তরাধিকারীতে রূপান্তরিত হয়। স্ত্রীর গর্ভাশয়ে ভাবি প্রজন্মের সমস্ত অবশ্যিক বস্তু থাকে – শুধু ঘুমন্ত। উদ্ভিদের অযৌন বা অঙ্গজ জনন অবশ্য নির্দিষ্ট ভাবে কোনও লিঙ্গের আধিপত্য প্রতিষ্ঠা করে না। তবে ফাজ ভাইরাস বা ব্যাক্টিরিও ফাজ যখন আপন প্রজননের ক্ষেত্র হিসাবে কোনও ব্যাকটিরিয়ার শরীর চয়ন করছে ও তাকে আক্রমণ করছে, তখন ব্যাকটিরিয়ার কোষপ্রাকার ভেঙে যারা বেরিয়ে আসে, তারা একন্ত ভাবেই ভাইরাসের অপত্য, ব্যাক্টিরিয়ার নয়। সম্ভবত এখানেই একমাত্র, গর্ভধারিণী মা নয়। আর জীব ও জড়ের সীমারেখায় থাকা ভাইরাসকে পুরুষ বা স্ত্রী কোনওটাই বলা যায় না, যদিও তার কীর্তিকলাপ পুরুষ মানুষের মতো। আর বেচারা ব্যাকটিরিয়াটি ভাইরাস প্রসব করে মারা গেলেও তার লিঙ্গ চিহ্নিত হয়নি। নিজের জনন কর্ম সে অযৌন পদ্ধতিতে করে। সারোগেট মাদার বলা যায়।

পুরুষ মানুষের অঙ্গ থেকে প্রাণ সৃষ্টির কোনও নিদর্শন প্রকৃতিতে নেই, আছে পুরুষ মানুষের কল্পনায়, যেমন ‘রক্তবীজ’ নামক অসুর সৃষ্টির কাহিনী। সৃষ্টি রহস্যে স্ত্রী বা প্রকৃতির ওপর পুরুষের প্রাধান্য প্রচার ও প্রতিষ্ঠার চেষ্টা নিতান্তই ‘আসুরিক’, দানবীয়। জন্ম ও বংশগতির এই অন্তর্নহিত ও প্রাকৃতিক সত্যের বিরুদ্ধাচারণই আমাদের সমাজে উৎকট ভাবে বিরাজমান। এই জন্যই কি সৃষ্টি আজ এত সংকটময়? আজ প্রাকৃতিক ভারসাম্যের বিপন্নতা, সমাজে আদিম ও অভিনব হিংসার ক্রমবর্ধমান বিস্তার, জৈব অনিশ্চয়তা, বাস্তুতন্ত্রে ভারসাম্য রক্ষাকারী বহু জীবের বিলুপ্তি – এসমস্তই কি প্রাকৃতিক সত্যকে অমান্য করার পরিণতি? পুরুষতন্ত্র বিজ্ঞানে উন্নতির পাশাপাশি মনুষ্য সমাজকে দুটি বিশ্বযুদ্ধ ছাড়াও লাগাতার অজস্র যুদ্ধ, হিংসা, বর্বরতা, প্রাকৃতিক সম্পদের হ্রাস – এছাড়া কী দিয়েছে? পুরুষতান্ত্রিক স্বেচ্ছাচারিতা কি প্রকৃতিতন্ত্রকে বিপন্ন করে তুলছে না? পুরুষ মানুষ সৃষ্টি কি প্রকৃতির আত্মঘাতী সৃজন? ঐতিহাসিক বা প্রাগৈতিহাসিক ভুল!?

. . .

তথ্যসূত্র:

1. বংশগতি ও জিনের অসুখ : ডাঃ বাসুদেব মুখোপধ্যায়, পাভলভ ইন্টিটিউট, ২০১৩

2. Longman History and Civics: Vipul Sing, Jasmine Dhillon, Gita Shanmugval; Dorlings Kinderslay(India) Pvt Ltd. 2012

3. University of Huddersfield (20 March 2019). "Researchers shed new light on the origins of modern humans – The work, published in Nature, confirms a dispersal of Homo sapiens from southern to eastern Africa immediately preceded the out-of-Africa migration". EurekAlert!. Retrieved 23 March 2019. [Recent African origin of modern humans www.en.wikipedia.org/wiki/Recent_African_origin]

4. Rito T, Vieira D, Silva M, Conde-Sousa E, Pereira L, Mellars P, et al. (March 2019). "A dispersal of Homo sapiens from southern to eastern Africa immediately preceded the out-of-Africa migration". Scientific Reports. 9 (1): 4728. Bibcode:2019NatSR...9.4728R. doi:10.1038/s41598-019-41176-3. PMC 6426877. PMID 30894612. [Recent African origin of modern humans www.en.wikipedia.org/wiki/Recent_African_origin]

5. Early Modern Homo sapiens https://www.palomar.edu.

6. Brown, WM; George Jr, M; Wilson, AC (1979). "Rapid evolution of animal mitochondrial DNA". PNAS. 76 (4): 1967–71. Bibcode:1979PNAS...76.1967B. doi:10.1073/pnas.76.4.1967. PMC 383514. PMID 109836.

7. Ferris, SD; Brown, WM; Wilson, AC (1981). "Evolutionary tree for apes and humans based on cleavage maps of mitochondrial DNA". PNAS. 78 (4): 2432–36. Bibcode:1981PNAS...78.2432F. doi:10.1073/pnas.78.4.2432. PMC 319360. PMID 6264476.

8. Brown, WM (1980). "Polymorphism in mitochondrial DNA of humans as revealed by restriction endonuclease analysis". PNAS. 77 (6): 3605–09. Bibcode:1980PNAS...77.3605B. doi:10.1073/pnas.77.6.3605. PMC 349666. PMID 6251473.

9. Cann RL, Stoneking M, Wilson AC (1987), "Mitochondrial DNA and human evolution", Nature, 325 (6099): 31–36, Bibcode:1987Natur.325...31C, doi:10.1038/325031a0, PMID 3025745, S2CID 4285418

10. Vigilant L, Stoneking M, Harpending H, Hawkes K, Wilson AC (September 1991), "African populations and the evolution of human mitochondrial DNA", Science, 253 (5027): 1503–07, Bibcode:1991Sci...253.1503V, doi:10.1126/science.1840702, PMID 1840702

11. Cann, Rebecca L. (1987). "In Search of Eve". The Sciences. 27 (5): 30–37. doi:10.1002/j.2326-1951.1987.tb02967.x. ISSN 2326-1951

12. Lewin R (1987). "The unmasking of mitochondrial Eve". Science. 238 (4823): 24–26. Bibcode:1987Sci...238...24L. doi:10.1126/science.3116666. PMID 3116666.

13. "Out of the garden of Eden". Wainscoat J (1987). "Out of the garden of " Nature. 325 (6099): 13. Bibcode:1987Natur.325...13W. doi:10.1038/325013a0. PMID 3796736. S2CID 13187170.

14. Wilkins, Alasdair (27 January 2012). "The scientists behind Mitochondrial Eve tell us about the "lucky mother" who changed human evolution forever". Gizmodo. Retrieved 23 December 2019.

15. Cann RL (1997). "Chapter 4: Mothers, Labels, and Misogyny". In Hager LD (ed.). Women in Human Evolution. London: Routledge. pp. 75–89. ISBN 9780415108331

16. Tierney J (1992). "The Search for Adam and Eve". Newsweek. Carter G. Woodson Institute for Afro-American and African Studies via Internet Archive. Archived from the original on 20 March 2015. Retrieved 21 July 2019.

17. Adam and Eve never met, scientists say, November 15, 2000, http://edition.cnn.com/2000/NATURE/11/15/science.genesis.reut/index.html

18. The bible is wrong https://www.cybertechhelp.com/showthread.php?t=69

19. The Black Woman Is A Supreme Being And The Mother Of All Humanity OCTOBER 31, 2020 BY JASON WILLIAMS (@THEREALLORDTRU) https://trudreadz.com/2020/10/31/the-black-woman-is-a-supreme-being-and-the-mother-of-all-humanity/

20. Cann, RL (2013). "Y weigh in again on modern humans". Science. 341 (6145): 465–67. Bibcode:2013Sci...341..465C. doi:10.1126/science.1242899. PMID 23908212. S2CID 206550892.

21. "Jordan: 'Mitochondrial Eve'". weber.ucsd.edu. 2011. Retrieved 7 January 2012.

22. Brown, WM; George Jr, M; Wilson, AC (1979). "Rapid evolution of animal mitochondrial DNA". PNAS. 76 (4): 1967–71. Bibcode:1979PNAS...76.1967B. doi:10.1073/pnas.76.4.1967. PMC 383514. PMID 109836.

23. Templeton, A. R. (2002). "Out of Africa again and again" (PDF). Nature. 416 (6876): 45–51. Bibcode:2002Natur.416...45T. doi:10.1038/416045a. PMID 11882887. S2CID 4397398.

24. Templeton A (1997). "Out of Africa? What do genes tell us?". Current Opinion in Genetics & Development. 7 (6): 841–47. doi:10.1016/S0959-437X(97)80049-4. PMID 9468796.

25. Parsons, TJ; Muniec, DS; Sullivan, K; Alliston-Greiner, R; Wilson, MR; Berry, DL; Holland, KA; Weedn, VW; et al. (April 1997), "A high observed substitution rate in the human mitochondrial DNA control region", Nat. Genet., 15 (4): 363–68, doi:10.1038/ng0497-363, PMID 9090380, S2CID 32812244

26. Harrub, Brad; Thompson, Bert (2003). "The Demise of Mitochondrial Eve". Retrieved 10 September 2019.

27. Holsinger K (29 September 2012). "(Mathematics of the coalescent) An example: Mitochondrial Eve". Holsinger Lab. Retrieved 16 May 2013.

28. Fu Q, Mittnik A, Johnson PL, Bos K, Lari M, Bollongino R, Sun C, Giemsch L, Schmitz R, Burger J, Ronchitelli AM, Martini F, Cremonesi RG, Svoboda J, Bauer P, Caramelli D, Castellano S, Reich D, Pääbo S, Krause J (21 March 2013). "A revised timescale for human evolution based on ancient mitochondrial genomes". Current Biology. 23 (7): 553–59. doi:10.1016/j.cub.2013.02.044. PMC 5036973. PMID 23523248.

29. Ferris, SD; Brown, WM; Wilson, AC (1981). "Evolutionary tree for apes and humans based on cleavage maps of mitochondrial DNA". PNAS. 78 (4): 2432–36. Bibcode:1981PNAS...78.2432F. doi:10.1073/pnas.78.4.2432. PMC 319360. PMID 6264476.

30. von Koenigswald, G.H.R (1972). "Ein Unterkiefer eines fossilen Hominoiden aus dem Unterpliozän Griechenlands". Proceedings of the Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen Series B. 75 (5): 385–394.

31. Spassov, N.; Geraads, D.; Hristova, L.; Markov, G. N.; Merceron, G.; Tzankov, T.; Stoyanov, K.; Böhme, M.; Dimitrova, A. (2012). "A hominid tooth from Bulgaria: the last pre-human hominid of continental Europe". Journal of Human Evolution. 62 (1): 138–145. doi:10.1016/j.jhevol.2011.10.008. PMID 22153571.

32. Begun, David R. (2002). "European Hominoids". In Hartwig, Walter Carl (ed.). The Primate Fossil Record. Cambridge: Cambridge University Press. pp. 339–368. Bibcode:2002prfr.book.....H. ISBN 0-521-66315-6. OCLC 47254191.

33. Knapton, Sarah (22 May 2017). "Europe was the birthplace of mankind, not Africa, scientists find". The Telegraph. Retrieved 20 February 2019 – via www.telegraph.co.uk.

34. New fossils suggest human ancestors evolved in Europe, not Africa https://bigthink.com/life/evolution-europe/

35. Fuss, Jochen; Spassov, Nikolai; Begun, David R.; Böhme, Madelaine (2017). "Potential hominin affinities of Graecopithecus from the Late Miocene of Europe". PLOS ONE. 12 (5): e0177127. Bibcode:2017PLoSO..1277127F. doi:10.1371/journal.pone.0177127. PMC 5439669. PMID 28531170.

36. Böhme, Madelaine; Spassov, Nikolai; Ebner, Martin; Geraads, Denis; Hristova, Latinka; Kirscher, Uwe; Kötter, Sabine; Linnemann, Ulf; Prieto, Jérôme; Roussiakis, Socrates; Theodorou, George (2017). "Messinian age and savannah environment of the possible hominin Graecopithecus from Europe". PLOS ONE. 12 (5): e0177347. Bibcode:2017PLoSO..1277347B. doi:10.1371/journal.pone.0177347. PMC 5439672. PMID 28531204.

37. Daley, Jason (2017-05-23). "Controversial Study Claims Apes and Human Ancestors Split in Southern Europe". Smithsonian Magazine. Retrieved 2021-11-15.

38. Barras, Colin (2017-05-22). "Our common ancestor with chimps may be from Europe, not Africa". New Scientist. Retrieved 2017-05-24.

39. Benoit, Julien; Thackeray, Francis J. (2017). "A cladistic analysis of Graecopithecus". South African Journal of Science. 113 (11/12). doi:10.17159/sajs.2017/a0238. ISSN 1996-7489.

40. La Deuxime Sexe (The Second Sex) : Simon de Beauvoir, “দ্বিতীয় লিঙ্গ”, অনুবাদ কঙ্কর সিংহ, র্যাডিকল, ২০১১

মূল সূত্র: