দেশভাগের প্রত্যক্ষ ফলশ্রুতি সীমান্তবর্তী প্রদেশগুলোয় প্রাদেশিক সমস্যা। লাগাতার শরণার্থীর আগমন ও অনুদেশের ফলে দেশের উত্তরপূর্বের রাজ্যগুলিতে জনমানচিত্রের বদল, স্থানীয়দের জমি বেদখল হয়ে যেওয়া, কর্মসংস্থানে সংকট — এগুলো সেই রাজ্যগুলি মেনে নিতে পারেনি, কারণ সেখানকার স্থানীয় কিছু গোষ্ঠী পশ্চিমবঙ্গীয় বাঙালীদের মতো সহনশীল উদার নয়। রাজনৈতিক দলগুলো ভোট ব্যাংক তৈরির তাগিদে অনুপ্রবিষ্ট শরণার্থীদের স্বাগত জানানোর বদলে ‘আসাম অসমীয়াদের’ — এই ধারণাকেই নির্বাচনী প্রচারের ভরকেন্দ্র করেছে।

দেশের যেসব প্রান্তে ধারাবাহিকভাবে আক্রান্ত হয়েছে বাঙালী, তার মধ্যে আসাম ও ত্রিপুরায় বিষয়টা রীতিমতো জাতিবিদ্বেষ ও দাঙ্গার চেহারা নিয়েছে। এর মধ্যে আসামের অবস্থা সম্ভবত সবচেয়ে ভয়াবহ ও জটিল। কারণ আসাম রাজ্যে অসমীয়া অণু-জাতিসত্তা, অহমীকরণ সম্প্রসারণবাদ, ভাষাগত অবদমন-সংঘাত, জনজাতি আবেগ, সাম্প্রদায়িক এজেন্ডা — ইত্যাদি ইত্যাদি অনেককিছু দুরপণেয় জটে ফেঁসে রয়েছে।

১৯৬২-র ১৯শে মে তারিখ ও শিলচর-কাছাড়-বরাক নামগুলি ইদানীং বিশেষ আলোচিত। ১৯শে মে দিনটিকে ‘ভাষা শহীদ দিবস’ রূপে পালন করার প্রস্তাবও উঠেছে। কিন্তু আসামে বাঙালী বিদ্বেষ সর্বব্যপী, শুধু বরাক কেন্দ্রিক নয়। তফাৎ এটাই, যে বরাক উপত্যকা বাঙালী অধ্যুষিত। বস্তুত অসমীয়ারা সমস্ত অন-অসমীয়াদের প্রতিই অসহিষ্ণু, কিন্তু তাদের মধ্যে সংখ্যাধিক্য ও অন্যান্য কিছু কারণে বাঙালীরা প্রধান ও বিশেষ বিদ্বেষের স্বীকার। এখন জাতিবিদ্বেষের মূল আধার হয়ে দাঁড়িয়েছে কারা আসামের মূল অধিবাসী ও কারা নয়। তাই ১৯শে মের আলোচনার পাশাপাশি তাই যারা আসামের ‘খিলাঞ্জিয়া’ বা ভূমিপুত্র হওয়ার দাবিদার তাদের ইতিবৃত্তটা খুব সংক্ষেপে হলেও স্পর্শ করা দরকার। তার আগে বরাক উপত্যকা, কাছাড় ও আসামের ইতিহাসটা সংক্ষেপে ঝালিয়ে নেওয়া যাক।

ক. প্রাচীন আসাম

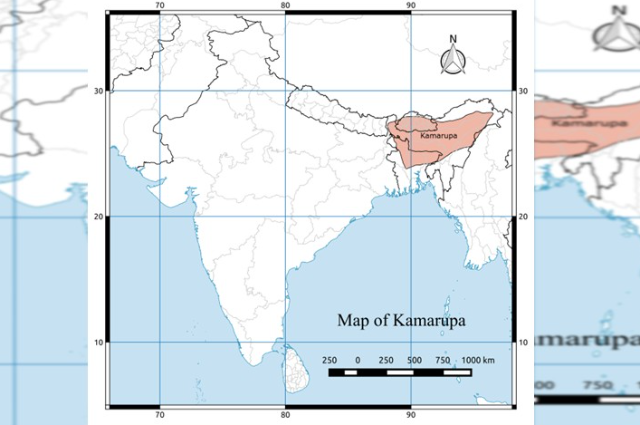

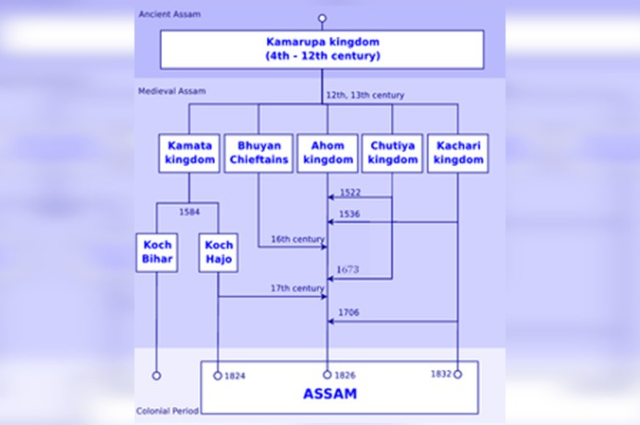

প্রাচীন আসামের ঐতিহাসিক সূত্র পাওয়া যায় কামরূপ সাম্রাজ্যে (Kamarupa kingdom) ৪র্ধ শতকে পুষ্যবর্মণ দ্বারা ‘বর্মণ’ রাজবংশ (Varman dynasty) প্রতিষ্ঠার পর থেকে। কামরূপ সাম্রাজ্য পশ্চিমে কারাটোয়া থেকে পূর্বে সাদিয়া পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল।[1][2][3] বর্মণ ও তার পরবর্তী দুই রাজবংশ পুরাণের নরকাসুরের (Narakasura) বংশধর বলে প্রচলিত বিশ্বাস ছিল।[4] ৭ম শতাব্দীতে ভাস্করবর্মণের (Bhaskaravarman ) আমলে এই সাম্রাজ্য সমৃদ্ধির শিখরে পৌঁছায়।[5] এই সময় ভারত ভ্রমণকালে চিনা পর্যটক হিউয়েন সাং বা জ়ুয়ানজ়াং (Xuanzang) ভাস্করবর্মণের রাজসভা পরিদশর্নের করে গুরুত্বপূর্ণ নথি লিপিবদ্ধ করে গেছেন।[6] ভাস্করবর্মণ নিঃসন্তান হওয়ায় রাজ্য শলস্তম্ভর দখলে চলে যায় যিনি ‘ম্লেচ্ছ’ বংশ (Mlechchha dynasty) প্রতিষ্ঠা করেন।[7] ম্লেচ্ছ বংশের পতনের পর ৯ম শতকে ব্রহ্মপাল নির্বাচিত হলে পাল বংশের (Pala dynasty) প্রতিষ্ঠা হয়।[8]

১১১০ খ্রীস্টাব্দে কামরূপের শেষ পাল রাজাকে সরিয়ে গৌর রাজ (Gaur) রাজা রামপাল ক্ষমতা দখল করেন। কিন্তু তাঁর পরবর্তী দুই শাসক তিঙ্গদেব ও বৈদ্যদেব গৌর বংশ প্রতিষ্ঠার পরেও মূলত কামরূপ সাম্রাজ্যের অধীনে ও শিলমোহর ব্যবহার করে স্বাধীন রাজা হিসাবে শাসনভার পান। দ্বাদশ শতাব্দীদে এই দুই গৌর রাজার পতনের পর আনুষ্ঠানিকভাবে আসামের প্রাচীনযুগের অবসান ও মধ্যযুগের শুরু। বলা যায় পালেরাই ছিল কামরূপের শেষ রাজবংশ যার পতনের পর কামরূপ ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অংশে ভেঙে গিয়ে কালক্রমে অহোম (Ahom),[9] চুটিয়া (Chutia),[10] কাচারি (Kachari)[11] এবং বারো-ভুঁইয়াদের (Baro-Bhuyans) স্বাধীন রাজ্যের উদ্ভব হয়।[12]

বাংলার ইতিহাসের সঙ্গে এতটাই মিল যে অভিন্ন মনে হতে পারে। বাংলা ও আসাম — দুই সাম্রাজ্যেই প্রথম পাল রাজারা ছিলেন জনগণের নির্বাচিত, যদিও বাংলার গোপাল প্রাচীনতর (৭৫৬-৭৮১ খ্রি)। বাংলার পালেরা ছিলেন বৌদ্ধ যদিও প্রজারা অধিকাংশ হিন্দু, যেখানে আসামের পাল রাজবংশ হিন্দুই ছিল। বাংলার বারো ভুঁইয়ারা আকবরের সমসাময়িক এবং প্রতাপাদিত্য, চাঁদ রায় -কেদার রায় ভ্রাতৃদ্বয়, বীর হাম্বীর ও মুকুন্দ রায় ছাড়া সাতজন ছিলেন মুসলমান। কিন্তু আসামের বারোভুঁয়ারা হিন্দুই যদিও তাঁদের সম্পর্কে বিশদ ইতিহাস অবগত নই। শুধু এটুকু নিশ্চিত, গঙ্গা থেকে ব্রহ্মপুত্র উপত্যকার বিস্তীর্ণ অঞ্চলের ভাষা মাগধী প্রাকৃতের রূপান্তর, দুটোরই লিপি দু-একটি অক্ষর ছাড়া অবিকল এক। বাংলার পাল সাম্রাজ্য রামপালের আমলে (১০৭৭-১১৩০) কামরূপ আসাম পর্যন্ত বিস্তার লাভ করেছিল।[13] সুতরাং দুই পাল বংশ ও সাম্রাজ্যে কোনও যোগসূত্র ছিল কিনা জোর দিয়ে বলা যায় না।

যাইহোক, পাল, চুটিয়া, কাচারি এদের সবাইকে ছাপিয়ে চিন থেকে আগত ‘তাই’ জনগোষ্ঠী দ্বারা ১২২৮ সালে বাংলারই পাল সাম্রাজ্যের উত্তর-পূর্বাংশে ‘অহম’ রাজবংশ প্রতিষ্ঠা পাওয়ার পর তারাই আধুনিক আসামের নামকরণ ও ভৌগোলিক রূপরেখার দাবিদার হয়ে ওঠে। শুধু দাবিদার নয়, বর্তমান আসাম রাজ্যে কারা অধিবাসী ও কারা নয়, এমনকি কাদের ভারতীয় হিসাবে মানা হবে কাদের বিদেশী অনুপ্রবিষ্ট বলে ঘাড়ধাক্কা দেওয়া হবে, তারাই ঠিক করে দিচ্ছে। এদের ইতিবৃত্ত আসার আগে আপৎকালীন সংকটের দিকে তাই চোখ ফেরাতে হচ্ছে।

খ মূল অধিবাসী

একবিংশ শাতাব্দীর আরম্ভে আসামের জাতি বিদ্বেষদের সাম্প্রতিকতম রূপ হল জাতীয় নাগরিক পঞ্জি (NRC) যা তৈরি হয়েছে ন্যাশনাল পপুলেশন রেজিস্ট্রার (NPR) ভিত্তি করে। NPR নির্ধারণ করবে কারা আসামবাসী তথা ভারতবাসী হিসাবে নাগরিক অধিকার লাভ করবে, আর কারা বহিরাগত হিসাবে হয় বহিষ্কৃত হবে বা না হওয়া অব্দি ডিটেনশন ক্যাম্পে বন্দী থাকবে। ২০১৯-এর ডিসেম্বরে কেন্দ্র সরকারের নাগরিকত্ব সংশোধনী আইন (CAA, 2019) নীতিগতভাবে বাংলাদেশ, পাকিস্তান ও আফগানিস্তান থেকে আগত শরণার্থীদের ভারতের নাগরিকত্ব দেওয়ার কথা বলতেই সারা ভারতবর্ষে এক বহুমুখী অভূতপূর্ব পরিস্থিতি সৃষ্টি হল। সে বিষয়ে পরে যাচ্ছি। আপাতত ন্যাশনাল পপুলেশন রেজিস্ট্রার (NPR)-এর অন্যতম যে ভিত্তি, আসামের মূল নিবাসী কাদের বলা হবে আর কাদের নয়, সেই সম্পর্কে প্রামাণ্য ঐতিহাসিক সূত্রগুলো কী বলছে দেখা যাক।

অসমীয়া জনগোষ্ঠী কারা

অসমীয়া জনগোষ্ঠী (Assamese people) হল এমন এক সামাজিক-জাতিগত-ভাষিক (socio-ethnic linguistic)[14] পরিচিতি যাদেরকে অনেকেই অণু-জাতীয়তাবাদী (micro-nationalistic) হিসাবে সনাক্ত করেন।[15] অণু-জাতিসত্তাবাদী (micro-nationalistic) হল তারাই, যারা নিজস্ব জাতিসত্তা দাবি করলেও আসলে তার কোনও ঐতিহাসিক, নৃতাত্ত্বিক অথবা আইনি বৈধতা নেই। অসমীয়া জাতিসত্তা গড়ে উঠেছে মূলত অসমীয়া ভাষাকে কেন্দ্র করে,[16] যাদের বসত মূলত ব্রহ্মপুত্র উপত্যকায়। সঞ্জীব বড়ুয়া বলেছেন, "Assamese micro-nationalism began in the middle of the nineteenth century as an assertion of the autonomy and distinctiveness of Assamese language and culture against the British colonial view of Assam as a periphery of Bengal."[15] অহমদের অসমীয়া জাতিসত্তাবাদ (nationalistic)[17] জেগে ওঠে ব্রিটিশ শাসনে উনবিংশ শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্ধ্বে ব্রিটিশ গঠিত আসাম রাজ্যে বাংলাভাষাকে কার্যালয়ের ভাষা হিসাবে ঘোষণা করার পর, যেখানে অসমীয়া ভাষাকে বাংলারই উপভাষা হিসাবে ধরা হয়েছিল। তার আগে সেখানকার অধিবাসীরা নিজেদের বাংলার অঙ্গ হিসাবেই জানত।[17] অমলেন্দু গুহর ভাষায়, "All this suggests that Assamese nationalism was a post-British phenomenon. As an ideology and movement it took shape only during the second half of the 19th century, when such questions as the preservation and promotion of the mother-tongue, jobs for the sons of the soil and concern over colonial constraints on development, began to stir Assamese minds."[18] একটু আগে উল্লিখিত বর্তমান আসাম বা অতীতের প্রাগজ্যোতিষপুর বা কামরূপ রাজ্যের ইতিহাসে যে দেখা গেল আজকের আসাম আসলে বাংলা বা বঙ্গেরই উত্তর-পূর্বাংশ, তার সঙ্গে এই দুই অসমীয়া গবেষকের বক্তব্যের তফাৎ কোথায়? ‘Nationalistic’ বলতে জাতীয়তাবাদ শব্দটির বদলে জাতিসত্তাবাদ কথাটা ব্যবহার করলাম, কারণ ভারতীয় হিসাবে আমাদের প্রাথমিক জাতীয়তা ভারতীয়; জাতিসত্তা গড়ে ওঠে ভাষা-সংস্কৃতিগত বৈশিষ্ট্যের সঙ্গে সম্পৃক্ত হয়ে। প্রাদেশিক প্রেক্ষাপটে সেটাই বিচার্য।

হরেকৃষ্ণ ডেকার মতে জাতি হিসাবে পরিচিতি তৈরি হওয়ার আগেই অসমীয়া সাংস্কৃতি চেতনা বিকশিত হয়েছিল অসমীয়া ভাষা ও সাহিত্যের গুরুত্বপূর্ণ প্রভাবে এবং ভাষার নাম হিসাবে অসমীয়া বা অহমীয়া শব্দটা ব্যবহৃত হত অসমীয়া জাতিসত্তা গড়ে ওঠার আগেই। সেই ভাষার নামেই একটি জনগোষ্ঠী নিজেদের জাতিগত পরিচিতি গড়ে তোলে।[19] হরেকৃষ্ণ ডেকা লিখেছেন, "Assamese language and literature played a major role in forming the Assamese cultural mind even before they came to be known as Assamese."[20]

অসামীয়া[14] বলতে বোঝায় আসামে (Assam) বসবাসকারী অস্ট্রোএশিয়াটিক (Austroasiatic), টিবেটো-বর্মণ (Tibeto-Burman), ইন্দো-আর্য ( Indo-Aryan) ও তাই গোষ্ঠী (Tai populations)[21] — এই চারটি জনগোষ্ঠীর সংমিশ্রণে উৎপন্ন ‘জনজাতি-উদ্ভূত জাত’ (tribal-caste continuum)[22]। সুতরাং ‘জাতিসত্তাবাদী’ (nationalistic) হলেও আসলে জাতিগত উপাদানে তথাকথিত ‘অসমীয়া’ বা ‘অহমীয়া’দের কোনও মৌলিক সত্তা নেই। এর মধ্যে অসমীয়া ব্রাহ্মণ, কায়স্থ, অহোম, বাঙালী, কোচ, রাজবংশী, সোনোয়াল-কাচারি, রাভা, কার্বি, চুটিয়া, কালিতাস, কিয়োট বা কালিব্রত, তিওয়া, মেচ-কাচারি, থেঙ্গাল-কাচারি, সাঁওতাল, সারানিয়া-কাচারি, দিমাসা, নাথ, কুমার, হীরা, চা-শ্রমিক উপজাতি (Tea Tribes), তাই ফেক এবং অন্যান্য উত্তর-পূর্বীয় রাজ্যের তাই গোষ্ঠীর মানুষজন আছে। ইসলাম যথারীতি একটি অর্বাচীন অনুপ্রবেশ যার অস্তিত্ব উক্ত জনগোষ্ঠীর একটিতেও ছিল না; কিন্তু আসামে ৪২ লক্ষ মুসলমান ‘অসমীয়া’ জাতিগত পরিচয়ে বিদ্যমান।[23]

মজার কথা অসমীয়া শব্দের পূর্বসূরী "Assamese" শব্দটাই ব্রিটিশদের চয়ন বা উদ্ভাবন, যার অর্থ "of Assam" বা আসামের।[24] কিন্তু বর্তমানে আসামের সব মানুষ আসামীজ় বা অসমীয়া নয়। মানে বহিরাগত তাই জনগোষ্ঠী আসামে এসে ঘাঁটি গেড়েছিল বলে ‘আসামের’ ও অসমীয়া, কিন্তু বাঙালীরা পাল যুগ বা তারও আগে থাকতে আসামের অধিবাসী হয়ে ‘আসামের’ বা "Assamese" নয়। খুব গোলমেলে।

ভূমিপুত্র বনাম বহিরাগত

স্বাধীনতার ১৬ বছর আগে ১৯৩১ সালের জনগণনায় প্রকাশ: সুরমা-বরাক উপত্যকার সিলেট, কাছাড়, করিমগঞ্জে বাংলাভাষী ২৮,৪৮,৪৫৪ ও অসমীয়াভাষী ৩৬৯২; আর ব্রহ্মপুত্র উপত্যকা ও অর্থাৎ তথাকথিত আসামরাজ্যে বাংলাভাষীর সংখ্যা ছিল অসমীয়াভাষীর দ্বিগুণ। স্বাধীনতার পরেও তাই অসমীয়াভাষীরা হিসাব মতো ভাষিক সংখ্যাগুরু নয়; এমনকি ব্যাপক বঙ্গাল খেদানো ও হত্যার পরেও এবং আক্রান্ত হওয়ার ভয়ে ব্রহ্মপুত্র উপত্যকার মুসলিম বাঙালীরা নিজেদের অসমীয়া পরিচয় দিয়ে আত্মগোপন করার পরেও অসমীয়াভাষীর সংখ্যা মোট জনসংখ্যার অর্ধেকও নয়।

২০১১-র জনগণনা (Census of 2011) অনুযায়ী মোট ১৩,২৫৭,২৭২ জন অধিবাসীর মধ্যে ১০,০১৩,০১৩ জন বা ৭৫.৫২% হিন্দু, ২,৮৩০,০৭২ জন বা ২১.৩৪% মুসলমান এবং ৪,১৪,১৮৭ জন বা ৩.৪% খ্রীস্টান ও শিখ সম্প্রদায়ের মানুষ। এর মধ্যে অসসমীয়া শিখ ও খ্রীস্টানদের মাতৃভাষা অসমীয়াই।[25]

২০১১-র ভাষা জনগণনা (Language Census of 2011) তুলে ধরেছে এই ছবি:

২০০১-এ অসমীয়াভাষী ১৩,০১০,৪৭৮, বাংলাভাষী ৭৩,৪৩,৩৩৮, বোরোভাষী ১২,৯৬.১৬২ ও হিন্দীভাষী ১৫,৬৯,৬৬২। অর্থাৎ অসমীয়াভাষীরা ছিল মোট জনসংখ্যার (৪৮.৮%)।

২০১১-য় অসমীয়া ১৫,০৯৫,৭৯৭, বাংলাভাষী ৯,০২৪,৩২৪, বোরোভাষী ১৪,১৬.১২৫ ও হিন্দীভাষী ২১,০১,৪৩৫। অর্থাৎ অসমীয়াভাষীরা ছিল মোট জনসংখ্যার (৪৮.৩৮%)।

অর্থাৎ তুলনামূলক অনুপাতে আসামীয়াভাষীর সংখ্যা সামান্য কমেছে যদিও চূড়ান্ত সংখ্যায় (absolute number) অসমীয়াভাষীদের বৃদ্ধিই হয়েছে।[26] একই সূত্র দেখিয়েছে ১৯৯১-এর জনগণনা অনুযায়ী আসামে অসমীয়াভাষীর অনুপাত ছিল ৫৭.৮১% যেখানে বাঙালী ছিল ২১.৬৭%।[26] অর্থাৎ অন্যান্য ভাষাভাষীদের তুলনায় স্পষ্টত অসমীয়াভাষীরা ছিল সংখ্যাগুরু, যেটা ২০০১ বা ২০১১-য় বজায় নেই। আর এটাই অসমীয়াভাষীদের আসামের দ্বিতীয় বৃহত্তম ভাষাগোষ্ঠী বাঙালীদের প্রতি শতাব্দী প্রাচীন বিদ্বেষ নতুন ভাবে উস্কে দিয়েছে।

কিন্তু লাগাতার বঙ্গাল খেদা ও পরে হিন্দীভাষীদের ওপরেও আক্রমণের জেরে কাদের অসমীয়া বা Assamese বলা হবে, তার সংজ্ঞা নির্ধারণের জন্য একটি চুক্তি সাক্ষরিত হয়। বুঝতে অসুবিধা হয় না, ‘আসাম নামের রাজ্যে’ অন্যান্য ভাষাভাষীদের মোট সংখ্যাগুরুত্ব অসমীয়াভাষীরা কিছুতেই মেনে নিতে পারছে না। ২০০৩-এ তৎকালীন আসাম সরকার একটি মন্ত্রীমণ্ডলীয় কমিটি (ministerial committee) তৈরি করে মার্চ ২০০৭-এর মধ্যে এই সংজ্ঞায়িত করার কাজটি সম্পন্ন করার নির্দেশ দেয়। [27][28] এরই ভিত্তিতে আসু (AASU ) ১০ই এপ্রিল ২০০৭-এ ৬ দফা স্মারকে অসমীয়াদের সংজ্ঞা নির্ধারণ করল: “All those whose names appeared in the 1951 National Register of Citizens and their progenies should be considered as Assamese.”।[29][30][31]

কিন্তু এই সংজ্ঞার ভিত্তিতেও অধিকাংশ বাঙালী বিশেষত হিন্দু বাঙালীদের বহিরাগত বলা যায় না। ‘খিলাঞ্জিয়া’ বা ভূমিপুত্র বলে যারা দাবি করে তাদের মধ্যে অহম জনগোষ্ঠী অন্যতম। তাদের আসামে আগমনের ইতিহাসটাই দেখা যাক।

বহিরাগত অহমরা কি ভূমিপুত্র?

‘অহম’রা জাতিগতভাবে চিনের উইনান প্রদেশ বা অধুনা থাইল্যান্ডের শান (Shan) জাতির ঘনিষ্ঠ ‘তাই’ প্রজাতির মানুষের (Tai people ) উত্তরাধিকারী। শানদের রাজধানী ছিল মং মাও (Mong Mao)। ‘শান’ রাজকুমার সুকফা (Sukaphaa) পাটকাই পাহাড় (Patkai mountains) অতিক্রম করে এসে অহম সাম্রাজ্যের পত্তন ঘটান।[32][33] তাঁর সঙ্গে তাঁর অনুগামী[34] সমেত প্রায় ৯০০০ তাই প্রজাতির চিনা এসে বসতি গাড়ে অধনার আসাম রাজ্যে।[35] বর্তমান আসাম বা প্রাক্তন ‘অহম’ রাজ্যে এই তাই-মানবরাই ‘অহম’ রাজবংশের সূচনা করে ১২২৮।[36] ১২৫৩ সালে সুকফা রাজধানী প্রতিষ্ঠা করেন চরাইদেও-তে (Charaideo) যা বর্তমান শিবসাগরের (Sivasagar) নিটকবর্তী এবং রাজ্য বিস্তারে মন দেন।[37][38] তারপর এই তাই বংশই ১৮২৬ সাল পর্যন্ত দীর্ঘ ৬০০ বছর রাজত্ব করে।[32] নাম অহম রাজ্য হলেও এরা ছিল বহুজাতিক যাতে তাই-অহমরা শেষের দিকে হয়ে দাঁড়িয়েছিল মাত্র ১০%।[39] এখানে উল্লেখ্য অহমরা এখানে রাজ্য বিস্তার শুধু সামরিক বলে বলীয়ান হয়ে করেনি, স্থানীয় সংস্কৃতি ও বিশ্বাসকে আপন করে এই অঞ্চলের ভূমিসন্তান হয়ে উঠেছিল।[40] অহমরা ১৪০১ খ্রিষ্টাব্দ পর্যন্ত তাদের রাজ্যকে মং-দুন-শান-খাম (Mong Dun Shun Kham) বলত, কিন্তু পরবর্তীকালে ‘অহম’ বা ‘আসাম’ নামটা গ্রহণ করে। (Assamese: xunor-xophura; English: casket of gold)[41] ১৫২৩-২৪ সালে রাজা সুহুংমুং (Suhungmung)-এর আমলে অহম সাম্রাজ্যের আওতায় চলে আসে চুটিয়া রাজ্য (Chutiya kingdom)।[41] এই রাজাই প্রথম হিন্দু নাম গ্রহণ করেন, ‘স্বর্গ নারায়ণ’।[42] তাঁর উত্তরাধিকারীরা পরিচিত হতে থাকে ‘স্বর্গদেও’ বা স্বর্গের দেবতা হিসাবে।[43] ১৫৩২-এ বাংলায় তুরবুকের আমলে অহম রাজ্যে মুসলিম আগ্রাসন হয়েছিল, যা বিস্তর ক্ষয়ক্ষতির স্বীকার শত্রুদের পিছু হটিয়ে দেয়।[44] ১৫৩৬ সালে ডিমাসা রাজকে তাঁদের রাজধানী ডিমাপুর থেকে উৎখাত করে ফেলে অহমরা। ফলে ষোড়শ শতাব্দীর মাঝাজমাঝি নাগাদ অধুনা পূর্ব আসামের পুরোটার দখল চলে যায় অহমদের হাতে। সম্ভবত অহমদের কাছ থেকে তাড়া খেয়েই ডিমাসা রাজবংশ কাছাড়ে রাজ্য বিস্তারে মনোযোগী হয়। ১৫৩৬-এ কাছাড়ি রাজ্যের সঙ্গে বেশ কিছু সংঘর্ষের পর অহমদের রাজত্ব নগাঁওয়ের কলং নদীপর্যন্ত বিস্তৃত হয়।[45] সুহুংমুং স্বর্গনারায়ণের মৃত্যুর আগে অহম রাজ্যের আকার প্রায় দ্বিগুণ হয়ে যায়।[46] ১৬৮২ সালে মুঘলদের সঙ্গে ইটাখুলি (Itakhuli) যুদ্ধে জিতে কোচ রাজ্যেরও (Koch Hajo) কিছুটা দখল করে নেয়।

"In the Battle of Itakhuli in September 1682, the Ahom forces chased the defeated Mughals nearly one hundred kilometers back to the Manas river. The Manas then became the Ahom-Mughal boundary until the British occupation."[47]

মাওমোরিয়া (Moamoria) বিদ্রোহের সময় সাময়িকভাবে রাজধানীর নিয়ন্ত্রণ অহমদের হাতছাড়া হয়েছিল।[48][49] পরে অষ্টাদশ শতকের শেষার্ধে বর্মার আক্রমণে স্থায়ীভাবে অহম রাজ্যের পতন হয়, গদিতে বসানো হয় বর্মার হাতের পুতুল এক অহম রাজাকে।[50][51] অতঃপর ব্রিটিশরা ১৮২৬ সালে প্রথম অ্যাংলো-বার্মিজ় যুদ্ধ (First Anglo-Burmese War) জয় করে ইয়ান্ডাবো চুক্তি (Treaty of Yandabo) অনুযায়ী অহম রাজ্যে অধিগ্রহণ করলে ব্রিটিশ ভারতে অহমের অন্তর্ভুক্তি ঘটে এবং অহমেরও ভারতীয় সংস্কৃতিতে আত্তীকরণ হয়ে যায়।[52][53][53][54][55][56][57] ব্রিটিশ নিয়ন্ত্রিত প্রদেশটি ১৮৩৮ সালের পর ও পরে ভারতীয় রাজ্য হিসাবে ‘আসাম’ নামে পরিচিতি পায়। ১৯ শতকের শেষ অবধি রাজ্যটি তাই-রাজ্যগুলি বিশেষত মং কোয়াং (Mong Kwang) বা নারা (Nara)-র সঙ্গে ঘনিষ্টতা বজায় রেখেছিল।[58]

মানে রাজ্যটির নাম প্রাগজ্যোতিষপুর কিংবা কামরূপ থেকে গেলে অসমীয়াভাষীরা নিজেদের রাজ্যটির ‘খিলাঞ্জিয়া’ বা ভূমিপুত্র ভেবে নেওয়ার বাই চাপত না।

অহমীকরণ:

অহমরা চাষাবাদে বিশেষ উন্নত ছিল। wet-rice cultivation পদ্ধতি শিখিয়ে রাজ্যহীন কৃষিশ্রমিকদের নিজেদের দলে নিয়ে আসে।[59] তারা তাদের সংক্যালঘুত্ব সম্পর্কে সচেতন ছিল।[60] তাই তাদের কৌশল ছিল নাগা, বরোহি, মোরান, পরবর্তীতে চুটিয়াদের একটা বড় অংশ ও ডিমাসার কাছাড়ি জনগোষ্ঠীকেও নিজেদের মধ্যে ‘অহম’ পরিচয়ে আত্তীকরণ করে নেয়। এই Ahomisation বা অহমীকরণ পদ্ধতি চলেছিল ১৬ শতাব্দীর মধ্যভাগ পর্যন্ত, যখন অহমরা নিজেরাই হিন্দু ধর্ম দ্বারা প্রভাবিত হয়ে পড়ে।[61] বহু স্থানীয় জনজাতিকে ঘটা করে নিজেদের গোষ্ঠীতে অন্তর্ভুক্ত করেছিল তারা।[62] যেহেতু অহমরা নিজেদের গোষ্ঠীবহির্ভূত বিবাহের ব্যাপারে বেশ উদার ছিল এবং তাদের নিজস্ব ধর্মাচারণেও স্থানীয়দের সঙ্গে মিল ছিল, তাই এই অহমীকরণ প্রক্রিয়ায় বাধাবিপত্তি প্রায় আসেইনি।[61][63]

বিজয়ী অহমরা কিন্তু নিজেদের ‘তাই’ শেকড় আঁকড়ে ধরে না থেকে ক্রমশ হিন্দু ধর্ম গ্রহণ করে ও স্থানীয় ভাষা আত্মস্থ করে নেয়। অতি প্রাচীন ফ্রালুং (Fralung) ধর্ম বিরল ক্ষেত্রে অনুসৃত হলেও কার্যত তা হিন্দু ধর্মে অঙ্গীভূত যদিও তাকে পুনরুজ্জিবীত করার ক্ষীণ চেষ্টাও চলছে। ২০তম অহম রাজা জয়ধ্বজ সিংহ একসরণ বৈষ্ণব ধর্ম গ্রহণ করার পর রত্নধ্বজ সংহ পর্যন্ত এই ধারা চলে। তারপর গদাধর সিংহ শক্তিপুজোয় দীক্ষিত হন। শিব সিংহ শক্তির আরাধনা রাজ্যের ধর্ম ঘোষণা করেন।[64] অহিন্দু প্রথা বলতে ছিল মৃতদেহ দাহ না করে কফিনবন্দী করে রাখার রেওয়াজ যার নাম ছিল ময়ডাম (Maidam)। সেই রীতিরও অবসান হয় স্বর্গদেও রাজেশ্বর সিং-এর সময় (১৭৫১-১৭৬৯ খ্রি), যিনি ভাষাসংস্কৃতির আমূল সংস্কৃতায়ন ঘটান এবং মৈথেলি ব্রাহ্মণ ও দেওধর পুরোহিতরা পারলৌকিক কাজের দায়িত্ব দেন।[64] তাদের নিজস্ব তাই-অহম ভাষা খুব কম মানুষের মধ্যে বিশুদ্ধ অবস্থায় রক্ষিত।

ভারতের ধর্ম ও উপজাতিগুলিকে আপন করার ছলে এমনভাবে আত্মসাৎ করে নিয়েছিল অহমরা, যে অধুনা অহমীয়া বা অসমীয়া সংস্কৃতি দেশীয় অস্ট্রিক, দ্রাবিড়, টিবেটো-বর্মন ও হিন্দু সংস্কৃতির সঙ্গে বিদেশী তাই বা অহোম শৈলীর অবিশ্বাস্য সংমিশ্রণ। এর মধ্যে টিবেটো-বর্মন ভাষার বোরাহি উপজাতি (Borahi people) সহ আরও কিছু জনজাতি অহোমদের সঙ্গে প্রায় মিশে গেছে। যার ফলে উত্তর আসামের (Upper Assam) উত্তর-পূর্ব ভারতের (North East India) বৃহত্তর প্রাচীন জনগোষ্ঠী হিসাবে স্বীকৃত অস্ট্রিক দ্রাবিড় গোষ্ঠীও ক্রমশ নিজেদের ‘অহোম’ পরিচয়ে অভ্যস্ত হয়ে গেছে। মোটামুটি উত্তর বা ঊর্ধ্ব আসামের গোলাহাট, জোরহাট শিবসাগর, ডিব্রগড়, তিনসুকিয়া, লখিমপুর, ধেমাজি জেলায় অহমদের সংখ্যাধিক্য। আছে লোহিত জেলাতেও। এমনকি কার্বি আলং উপজাতির (Karbi Anglong) মানুষরাও নিজেদের অহম প্রজাতির সঙ্গে সম্পর্কিত মনে করে। সুতরাং আধুনিক আসামের মূল অধিবাসী ও রূপকার হিসাবে অহমদের ভূমিকা অস্বীকার করার কোনও জায়গাই নেই। মধ্যযুগে মুসলমানদের অনেক পরে ভারতে এসেও যুগপৎ স্থানীয় জনগোষ্ঠীর অহমীয়করণ ও নিজেদের সংস্কৃতির সংস্কৃতায়ণ ঘটিয়ে খাঁটি ভারতীয় হয়ে গেছে; এতটাই খাঁটি ভারতীয়, যে আসাম-কামরূপে প্রাচীন যুগ থেকে বসবাস করা বাঙালীদের বিদেশী সাব্যস্ত করতে লেগেছে। মাত্র ৯ হাজার তাই-মানব এসে ১৪ কোটি জনসংখ্যার নৃতাত্ত্বিক পরিচয়, বঙ্গদেশের সুজলা সুফলা ৭৮,৪৩৪ বর্গকিলোমিটার ভূখণ্ডের মালিকানা মায় আগমার্কা ভারতীয়ত্ব — এতকিছু অর্জন করে নেওয়া... ভাবা যায়?

কিন্তু সাংস্কৃতিক আত্তীকরণের প্রক্রিয়ায় মৌলিকতর ও প্রাচীনতর সংস্কৃতি দাত্রী রূপে গ্রহিতার মাথায় বৃক্ষ হয়েই বিরাজ করে, দেহের ছত্রাক হয়ে নয়। তাই স্বভাবতই অসমীয়াকে ভাষাকে তার অভিবাবিকা বাংলারই ‘কামরূপী উপভাষা’ ভাবা হত, আর তাই উইলিয়াম বেন্টিংকের আমলে বাংলা কেটে তৈরি আসাম রাজ্যের দপ্তরী ভাষা হিসাবে বাংলাই স্বাভাবিক চয়ন ছিল।

গ কামরূপ-আসামের মূল ভাষা বাংলা না অসমীয়া

১৮২৬ সালে ইয়ান্ডাবো চুক্তির ফলে অহম রাজ্য ব্রিটিশ সাম্রাজ্যে অন্তর্ভুক্ত হয় বেঙ্গল অ্যাডমিনিস্ট্রেশনের (Bengal Administration) অংশ হিসাবে।[65] স্বাভাবিকভাবে লর্ড উইলিয়াম বেন্টিংক ১৮৩৬ সালে বাংলাকে সমগ্র আসামের শিক্ষার মাধ্যম হিসাবে লাগু করেছিলেন, কারণ অসমীয়াকে তখন বাংলারই একটা উপভাষা ভাবা হত। এটা কোনও আরোপিত ব্যাপার ছিল না।

হর্ষবর্ধনের রাজত্বকালে আসা চৈনিক পর্যটক নিজের বিবরণে লিখেছেন, আজকের আসাম বা তদানীন্তন কামরূপের মানুষ যে ভাষায় কথা বলত, তার সঙ্গে উত্তর-মধ্য ভারতে মৈথেলী ভাষার তেমন প্রভেদ নেই। এই ভাষাটিই যে বর্তমান অসমীয়া ভাষার পূর্বসূরী সন্দেহ নেই, যার জন্ম মাগধী প্রাকৃত থেকে।[66] শ্রীহট্ট থেকে বরাক হয়ে ব্রহ্মপুত্র উপত্যকার ভাষা বাংলার মান্য রূপ থেকে অনেকটাই বিচ্যুত যার সঙ্গে বাংলার ‘কামরূপী’ উপভাষাকে পৃথক করে চেনা যায় না। ১৯২৬ সালে ভাষাচার্য সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় প্রকাশ করেন বাংলাভাষার উদ্ভব ও বিকাশ সংক্রান্ত তাঁর মহাগ্রন্থ ‘The Origin and Development of the Bengali Language’ প্রথম প্রকাশ করেন। এরই ধারাবাহিকতায় ৩য় রচনা ছিল ১৯৩৫ সালে সুনীতিকুমারেরই নির্দেশনায় বাণীকান্ত কাকতির কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে অর্পিত পিএচডি অভিসন্দর্ভ ‘Assamese, Its Formation and Development’। যদিও অসমীয়া অসমীয়াভাষার স্বাতন্ত্র্য প্রমাণের উদ্দেশ্যেই এই উদাহরণগুলোর অবতারণা করা হয়, কিন্তু অসমীয়া ভাষাকে প্রতিষ্ঠা দিতে গবেষকদের বাংলারই শরণাপন্ন হতে হয়, যেহেতু বাংলারই আঞ্চলিক রূপভেদ হয়ে অসমীয়া বিকশিত।

যাইহোক, ১৯৩৬-এ আদালত ও অফিস-কাছারিতে পার্সীকে মান্য দেশীয় ভাষা বাংলা দ্বারা প্রতিস্থাপিত করা হয়, কারণ পার্সী জানা ব্যক্তি কাজ ছাড়ার পর নতুন পার্সীজ্ঞ পাওয়া ভার ছিল।[67] ১৮৩৭-এ Act of XXIX,1837 পাস হয় যা গভর্নর জেনারেলকে Bengal Code-এর আওতায় বিচার ও রাজস্ব বিভাগে পার্সীর বিকল্পে যে কোনও দেশীয় ভাষা (vernacular language) ও লিপি বহালের ক্ষমতা দিলে[68][69] লর্ড উইলিয়াম বেন্টিংক বাংলাকেই স্বাভাবিক চয়ন বলে গ্রহণ করেছিলেন।

এটা নিয়ে তথাকথিত আসাম রাজ্যে জনসাধারণের কোনও স্তরেই প্রথমে কোনও অশান্তি হয়নি। কারণ সম্ভ্রান্ত ও শিক্ষিত মানুষ বাংলাভাষাতেই লিখতে পড়তে স্বচ্ছন্দ ছিল। সরকারি দপ্তর ও আমলা হিসাবে বাংলাভাষীরা ক্রমশ বেশি সংখ্যায় নিযুক্ত হতে থাকে।[11] বাংলা প্রশাসনে আসা পরিযায়ী ‘অহমীয়’ মানুষ বাঙালীদের সমৃদ্ধিতে ক্রমশ ঈর্ষাকাতর হয়ে পড়ে। একটা সংস্কৃতিগত নিজস্বতা ও কথ্য ভাষাতেও আঞ্চলিকতা তো ছিলই। কিন্তু তাদের মধ্যে ঈর্ষার সঞ্চার করে আঞ্চলিক রূপভেদকে সম্পূর্ণ স্বাতন্ত্র্য বলে বোঝানোর মহান দায়িত্ব তুলে নিয়েছিল ব্যাপটিস্ট মিশনারীরা যাদের পুরোভাগে ছিলেন ব্রাউন দম্পতি। আমেরিকান ব্যাপটিস্ট মিশনারি নাথান ব্রাউন (Nathan Brown) ও তাঁর সহধর্মিণী এলিজ়া ব্রাউন (Eliza Brown) অসমীয়াকে স্বতন্ত্র ভাষা হিসাবে প্রতিষ্ঠা দিতে ব্রিটিশ সরকারের কাছে দরবার করেন।[70] এই ব্রাউন জুটির ঐকান্তিক চেষ্টায় ব্রহ্মপুত্র উপত্যকার শিক্ষাদীক্ষা ও পেশায় পিছিয়ে পড়া মানুষের একটা অংশ অসমীয়ারা ভাষার দাবিতে উত্তাল হয়ে ওঠে।

১৮৭৩ সালের ৯ই এপ্রিল শিক্ষার মাধ্যম হিসাবেও অসমীয়ার দাবি স্বীকৃত হয়। আর শহুরে স্কুলগুলোয় বাঙালী ছাত্রসংখ্যা মাথায় রেখে বাংলা শর্তসাপেক্ষে নিছক একটি বিষয়ে পরিণত হয়। ১৮৭৩ পর্যন্ত আসাম বাংলা প্রশাসনের অধীনেই ছিল। কিন্তু ৬ই ফেব্রুয়ারি ১৯৭৪ বাংলা প্রশাসন থেকে ‘উত্তর-পূর্ব সীমান্ত প্রদেশ’ ('North-East Frontier') পৃথক করে যখন একটি মুখ্য কমিশনার প্রদেশ (Chief Commissioner's province) পুনর্গঠিত হয়, তখন তার নামকরণ হয় ‘আসাম’। অহমের ৫টি জেলা, খাসি-জয়ন্তিয়া পাহাড়, গারো পাহাড়, নাগা পাহাড় এবং কুচবিহার বাদ দিয়ে কোচরাজ্যের গোয়ালপাড়া ও শ্রীহট্টের (সিলেট) মতো বিস্তীর্ণ বাংলাভাষী অঞ্চল জুড়ে ‘আসাম’ নামের রাজ্য নির্মাণ করা হয়।[71] মনে করা হয় রাজস্বে ভারসাম্য রাখার জন্য এই পুনর্বিন্যাস।

অসমীয়াপন্থীদের দাবি ভাইসরয় লর্ড কার্জন (Curzon)-এর বঙ্গভঙ্গ (১৯০৫) পরিকল্পনা তখন নবগঠিত রাজ্যে বাঙালীদের প্রব্রজনের অনুঘটক হিসাবে কাজ করে।[72] বাঙালী প্রব্রজন কথাটা অবশ্য এক শতাব্দী পরে নির্মম সত্য হয়ে গেছে। ১৮৩৬-৭৩ পর্যন্ত ৩৭ বছর বাংলা প্রশাসনে বাংলার আধিকারিক কাজকর্মে ব্যবহারকে কোনও কোনও অসমীয়াপন্থী অসমীয়া ভাষার আকাশে ‘গ্রহণ’ বলেও বর্ণনা করেছেন।[73][74] কেউ আরও ক্ষোভে চিৎকার করেছেন: “After seeing Bronson's document, it could be declared that the Main Culprits, in introducing Bengali, were the British officers who did not have the initiative to learn the Assamese language and maintained that the Assamese language was the local form of the Bengali language.” — Maheswar Neog, "Bronsonar peratot ki Ase", Prantik (20th issue,1983)

বাংলাভাষীরা পরভাষা, পরধর্ম ও পরসংস্কৃতি-সহিষ্ণু; কোনও অশান্তি করেনি তাই নিয়ে। ইংরেজ সরকার বাংলার অহোম অধিকৃত ভূমির নাম আসাম না দিলে বাংলা-অসমীয়ার সহাবস্থান এত কঠিন হত না।

ধরা যাক, অসমীয়া স্বতন্ত্র্র ভাষা। তাহলেও অধুনা আসাম রাজ্যে বিশেষত দক্ষিণ আসামের বরাক উপত্যকায় হিন্দু বাঙালীর অস্তিত্বের সাক্ষ্য পঞ্চম-ষষ্ঠ শতাব্দীর আমলের, যার পরিচয় বরাকের ইতিবৃত্ত আলোচনার সময় দিয়েছি। কিছু হিন্দু তীর্থস্থানের অবশেষও সেই একই কথা বলে যেখানে অহম বা ‘তাই’ জনগোষ্ঠীর আগমন ত্রয়োদশ শতকে। সুতরাং ‘খিলাঞ্জিয়া’ গর্বে গর্বিত অহমরা যদি মূল অধিবাসী হয়ে থাকে, বাঙালীরা কোন যুক্তিতে বহিরাগত?

আসলে দেশভাগের আগে থাকতে পূর্ববঙ্গ থেকে মুসলিম আগমন এবং দেশভাগের পর বাঁধভাঙা শরণার্থী ও অনুপ্রবিষ্টের স্রোতই বাঙালীর ভূমিজ পরিচয় কেড়ে তাকে বহিরাগত উদ্বাস্তুর শীলমোহরে দেগে দিয়েছে। যে দেশভাগে বাঙালীর দায় ছিল না, কেবল ভারতভাগের অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ হিসাবে বাধ্য হয়ে মানতে হয়েছে, সেই দেশভাগের দায়ে আজ হিন্দু বাঙালীরা বিনা বিচারে দণ্ডিত। অসমীয়াদের সঙ্গে সদ্ভাব বা মুসলিম বাঙালীদের সাথে মৈত্রী কোনওটাই কোনও সমাধান বলে গ্রাহ্য হচ্ছে না।

. . .

তথ্যসূত্র:

- Boruah, Nirode (2005). "'Early State' Formation in the Brahmaputra Valley of Assam". Proceedings of the Indian Historical Congress. 66: 1464–1465. JSTOR 44145968. "Pragjyotisa-Kamarupa had emerged as an 'early state' by covering a large part of present north-east India, part of neighbouring west-Bengal and Bangladesh in the period between the 4th to the 12th century."

- Suresh Kant Sharma, Usha Sharma - 2005,"Discovery of North-East India: Geography, History, Culture, ... - Volume 3", Page 248, Davaka (Nowgong) and Kamarupa as separate and submissive friendly kingdoms.

- (Sircar 1990, pp. 63–64). "...the temple of the goddess Tameshwari (Dikkaravasini) is now located at modern Sadiya about 100 miles to the northeast of Sibsagar"

- Sharma, Mukunda Madhava (1978). Inscriptions of Ancient Assam. Gauhati University, Assam. p. xxxiv. "(I)t is significant that like the kings of the Bhauma-Naraka family they also claim descent from Naraka or Bhagadatta, and this descent is acknowledged outside also outside their own kingdom when the Pashupatinath temple inscription of Nepal described Rajyamati, the daughter of Sri Harsha of the family of Salasthambha as bhagadatta-raja-kulaja.

- Sen, Sailendra (2013). A Textbook of Medieval Indian History. Primus Books. p. 39. ISBN 978-9-38060-734-4.

- Gait, E A (1906), A History of Assam, Thacker, Spink and Co., Calcutta Pp: 53–55

- Sen, S.N. (1999). Ancient Indian History and Civilization. New Age International. ISBN 9788122411980. :P. 304.

- Shin, Jae-Eun (2018), "Region Formed and Imagined: Reconsidering temporal, spatial and social context of Kamarupa", in Dzüvichü, Lipokmar; Baruah, Manjeet (eds.), Modern Practices in North East India: History, Culture, Representation, London & New York: Routledge, pp. 23–55, 127.

- Baruah, S L (1986), A Comprehensive History of Assam, Munshiram Manoharlal "Whereas the rulers of Kamarupa were losing their hold and authority over their possessions owing to the internal dissenssion, they were finally overtaken by a small group of Tai-Shans who later became the lord of the land also became one with the indigenous people in their fight against invaders from the west," p. 172)

- Baruah (1986), p.181"Amongst the numerous kingdoms in the upper Brahmaputra valley, which emerged on the political scene following the extinction of the Palas, those of the Chutiyas and the Kacharis, both of whom are indigenous people of Assam, were the most powerful." P.181)

- Baruah (1986), p. 186), "Another powerful kingdom that rose into prominence after the fall of the Palas was that of the Kacharis."

- Baruah (1986), p. 193), "[A] class of new rulers called Bhuyans rose into considerable prominence following the disintegration of the ancient kingdom of Kamarupa."

- Chowdhury, AM (2012). "Pala Dynasty". In Islam, Sirajul; Jamal, Ahmed A. (eds.). Banglapedia: National Encyclopedia of Bangladesh (Second ed.). Asiatic Society of Bangladesh.

- Deka, Harekrishna (2005). "The Assamese Mind: contours of a landscape". India International Centre Quarterly. 32 (2/3): 189–202. JSTOR 23006027. "As an socio-ethnic linguistic community, Assamese culture evolved through many centuries in a melting pot syndrome." P. 190

- Baruah, Sanjib (1994). "'Ethnic' Conflict as State—Society Struggle: The Poetics and Politics of Assamese Micro-Nationalism". Modern Asian Studies. 28 (3): 649–671. doi:10.1017/S0026749X00011896. JSTOR 313047. S2CID 144065698"Assamese micro-nationalism began in the middle of the nineteenth century as an assertion of the autonomy and distinctiveness of Assamese language and culture against the British colonial view of Assam as a periphery of Bengal." : 654.

- Saikia, Yasmin (2004). Fragmented Memories: Struggling to be Tai-Ahom in India. Duke University Press. ISBN 978-0822386162. the group that now identifies as Tai–Ahom were historically seen as Assamese people. However, the term ethnic Assamese is now associated by the Indian government at Delhi with the Assamese speaking Indo-Aryan group (comprising both Hindus and Muslims) of Assam. The latter group is the majority people of Assam, while the Tai-Ahom people were a dominant minority during the Ahom Rule

- doi:10.1017/S0026749X00011896. JSTOR 313047. S2CID 144065698.

- Guha, Amalendu (1984). "Nationalism: Pan-Indian and Regional in a Historical Perspective". Social Scientist. 12 (2): 42–65. doi:10.2307/3517093. JSTOR 3517093.

- Guha, Amalendu (1984). "Nationalism: Pan-Indian and Regional in a Historical Perspective". Social Scientist. 12 (2): 54. doi:10.2307/3517093. JSTOR 3517093.

- Deka, Harekrishna (2005). "The Assamese Mind: contours of a landscape". India International Centre Quarterly. 32 (2/3): 189–202. JSTOR 23006027 "Yet once the community adopted Assamese as its name, even their ancient language started to be referred to as Assamese."

- (Deka 2005:192)

- Yasmin Saikia (9 November 2004). Fragmented Memories. ISBN 978-0822333739.

- Sharma, Chandan Kumar (2009). "Tribe Caste Continuum and the Formation of Assamese Identity". In Medhi, B.K (ed.). Tribes of North-East India: Issues and Challenges. Delhi: Omsons Publications. pp. 354–366.

- "Assam's Muslims: Why some have been declared 'indigenous' and some left out". 11 July 2022.

- Assam at a Glance, Assam State Portal. Date of collection 13.12.2022.

- Sushanta Talukdar, Census 2011 Language Data: Assam records decline in percentage of Assamese, Bodo, Rabha and Santali speakers. Date of Publish: 2018-06-28.

- 1.40 lakh aliens deported since 1971 Archived 29 May 2007 at the Wayback Machine, The Assam Tribune, 27 March 2007.

- Move to define Assamese people Archived 29 May 2007 at the Wayback Machine, The Assam Tribune, 31 March 2007.

- Hussain, Wasbir (24 April 2000). "Of natives and aliens". The Hindu.

- AASU joins 'Asomiya' debate, The Sentinel, Guwahati, 1 April 2007.

- AASU flays Barman, Prafulla Mahanta, The Assam Tribune, 1 April 2007.

- Dutta, Sristidhar (1985), The Mataks and their Kingdom, Allahabad: Chugh Publications "The Chutiya power began to decline with the beginning of the 16th century. Taking advantage of an anarchical condition in the Chutia kingdom under the rule of inefficient Dhirnarayan (c1504–1523), the Ahom King Suhungmung or Dihingia Raja (1497-1539) annexed the kingdom in 1523" P. 29.

- Gogoi, Jahnabi (2002), Agrarian system of medieval Assam, Concept Publishing Company, New Delhi (Gogoi 2002, p. 25)

- Phukan, J. N. (1992), "Chapter III The Tai-Ahom Power in Assam", in Barpujari, H. K. (ed.), The Comprehensive History of Assam, vol. II, Guwahati: Assam Publication Board, pp. 49–60"The Tais under Sukapha left Mong Mao in A.D. 1215 and not Mong Mit in 1227 as suggested by some scholars. There were at least five mong (state or dependencies) chiefs who joined Sukapha with their contingents. Some of them came with their families, and the total strength is computed as 9,000." (Phukan 1992, p. 51)

- Buragohain , Ramesh (2013). State formation in Early Medieval Assam:A case study of the Chutiya state (PDF). :84.

- Guha, Amalendu (December 1983), "The Ahom Political System: An Enquiry into the State Formation Process in Medieval Assam (1228–1714)", Social Scientist, 11 (12): 3–34, doi:10.2307/3516963, JSTOR 3516963"After 1770 started its period of decline-civil wars and depopulation followed by foreign occupations culminating in the final eclipse of 1826 by its take-over by the British." (Guha 1983:9)

- Ibid. "For years the community went on moving from place to place as a self-governed body of armed peasants in search of a suitable site. In course of their journey they left behind some small colonies at strategic places like Khamjang and Tipam. But after their temporary experimental stays at several sites, the main body finally settled by 1253 in the fertile Dikhou valley, now forming the Sibsagar district." (Guha 1983:12)

- Charaideo in the Sanskritised version of the Ahom name Che-Tam-Doi. (Phukan 1992:53) [4]Gait, Edward A. (1906), A History of Assam, Calcutta "...it is not until Sukapha became king in 1228 AD..." (Gait 1906:iv)

- "The Ahoms were never numerically dominant in the state they built and, at the time of 1872 and 1881 Censuses, they formed hardly one-tenth of the populations relevant to the erstwhile Ahom territory (i.e, by and large, the Brahmaputra Valley without the Goalpara district.)" (Guha 1983:9)

- "Gadadhar Singha lent towards Saktism and persecuted the Vaishnava Mahantas and Gosains, His son Rudra Singha in the later part of his rule became an open supporter of faith and from his death onward that faith became the creed of the Ahom monarchs" (Baruah 1986:406)

- Buragohain, Romesh (1988). Ahom State Formation in Assam: An Inquiry into the Factors of Polity Formation in Medieval North East India (PhD). North-Eastern Hill University. hdl:10603/61119. "Tributes seem to have flowed to their original state in Upper Burma from Mungdungshunkham and probably the covert colonialism ended in 1401 when the boundary between Mungdungshunkham and the Nara kingdom was finally fixed at the Patkai hills. There is reason to believe that the name Mungdunshunkham is closely associated with this covert colonialism of the time and it automatically disappeared when Mungdunshunkham became Asom after their new name Ahom.(Buragohain 1988:54–55)

- Baruah, S L (1986), A Comprehensive History of Assam, Munshiram Manoharlal"Further, as a result of the annexation of the Chutia kingdom, many families of Brahmanas, Kayasthas, Kalitas, Daivajnas etc. and a large number of artisans viz. bell-metal workers, goldsmiths, blacksmiths, oil-pressers, gardeners, washermen, and weavers were transferred to the Ahom capital" (Baruah 1986:230)

- "The king assumed the Hindu title of Svarga-narayanaa (god of heaven) also came to be addressed as Swarga-deva in Assamese." (Guha 1983:19)

- "The victorious Ahom army pursued the retreating Muslim soldiers as far as the Karatoya." (Baruah 1986:233)

- (Baruah 1986:231)

- Guha, Amalendu (December 1983), "The Ahom Political System: An Enquiry into the State Formation Process in Medieval Assam (1228–1714)", Social Scientist, 11 (12): 3–34, doi:10.2307/3516963, JSTOR 3516963. "By 1539, the Ahom territory became at least twice as big as what it was in size around 1407." (Guha 1983:19)

- Richards, John F. (1995). The Mughal Empire. Cambridge: Cambridge University Press. ISBN 0521566037. Retrieved 26 January 2013. (Richards 1995, p. 247)

- Baruah, S. L. (1993), Last Days of Ahom Monarchy, New Delhi. "The first popular challenge to the Ahom monarchy was organized by the disciples of the Moamara satra." (Baruah 1993:46)

- "The leaders of the Moamoriyas then resolved to form an alliance with three prominent exiled Ahom princes—Mohan Mala Gohain, the third son of Rudra Singha, and Charu Singha and Ratneswar, both sons of Rajeswar Singha." (Baruah 1993:46)

- Baruah, S L (1986) A Comprehensive History of Assam, Munhiram Manoharlal.

- Baruah S.L. (1993), Last days of Ahom Monarchy, New Delhi.

- Lt. Gen. Sir Arthur P. Phayre (1967). History of Burma (2 ed.). London: Sunil Gupta. p. 237.

- Maung Htin Aung (1967). A History of Burma. New York and London: Cambridge University Press. pp. 214–215.

- Gait E.A. A History of Assam 2nd Edition 1926 Thackar, Spink & Co Calcutta page 286

- Barbaruah Hiteshwar Ahomar Din or A History of Assam under the Ahoms 1st Edition 1981 Assam Publication Board Guwahati page 327-328

- Barua Gunaviram A History of Assam Fourth Edition 2008 Assam Publication Board page 126-127

- Bhuyan S.K. Tungkhungia Buranji or A History of Assam 1681–1826 A.D. Department of Historical and Antiquarian studies in Assam, Guwahati 2nd Edition 1968 page 210-211

- Phukan, J. N. (1991). "Relations of the Ahom kings of Assam with those of Mong Mao (in Yunnan, China) and of Mong Kwang (Mogaung in Myanmar)". Proceedings of the Indian History Congress. 52: 888–893. ISSN 2249-1937. JSTOR 44142722. "In his letter, the Mong Kwang ruler requested Kamaleswarsingha (1795-1811) for help against the king of Burma who had invaded his territory. Referring to the close tie existing between the two kingdoms, the Mong Kwang ruler hoped for positive response from the Ahom king to repel the Burmese invaders"(Phukan 1991:892)

- Guha, Amalendu (December 1983), "The Ahom Political System: An Enquiry into the State Formation Process in Medieval Assam (1228-1714)", Social Scientist, 11 (12): 3–34, doi:10.2307/3516963, JSTOR 3516963 :11–12.

- Baruah, S. L. (1977). "Ahom Policy Towards the Neighbouring Hill Tribes". Proceedings of the Indian History Congress. 38: 249–256. JSTOR 44139078. :251

- Guha, Amalendu (December 1983), "The Ahom Political System: An Enquiry into the State Formation Process in Medieval Assam (1228-1714)", Social Scientist, 11 (12): 3–34, doi:10.2307/3516963, JSTOR 3516963:12

- "Thus the illustrious Ahom family of Miri Sandikai was founded by one Miri (Mising), the adopted son of a Burhagohain. (Purani Asam Buranji) King Gadadhar Sinha (1681-1696) accepted two Naga princesses as his consorts. (Tungkhungiya Buranji) The new converts, if possessed of efficiency, were even recruited to important administrative posts. Thus the second Barphukan, the governor of Lower Assam, was the son of a Naga of Banferra clan. (Purani Asam Buranji) Queen Phuleswari, who took the regalia to her hand during the reign of king Siva Singha (1714-1744), appointed a Bhutanese youth as her page. Kancheng, the first Barpatra Gohain was born and brought up in a Naga family. (Purani Asam Buranji)" (Baruah 1977:251)

- (Baruah 1977:251–252)

- Saikia, Yasmin (2004). Fragmented Memories. Duke University. ISBN 978-0-8223-3373-9.

- Cady, John F. (1968). "MAUNG HTIN AUNG. A History of Burma. Pp. x, 363. New York: Columbia University Press, 1967. $12.00". The Annals of the American Academy of Political and Social Science. 378 (1): 187–188. doi:10.1177/000271626837800164. ISSN 0002-7162.

- DUTTA, DEBABRATA (1982), HISTORY OF ASSAM ED.2ND, SRIBHUMI PUBLISHING,CALCUTTA, West Bengal Public Library Publisher. P. 37.

- Barpujari, H.K. (1998). North-East India, Problem Prospect and Politics. Guwahati: Spectrum Publishers. p. 109.

- "Government legacy policy, Chapter III" (PDF). columbia.edu. Retrieved 25 September 2019.

- Majumdar, P. (2014). Colonialism, Language and Politics, Origins of the Language Dispute in Assam. Guwahati: DVS Publishers. pp. 11, 57.

- "Nathan Brown - His contribution to Assam, Eliza Brown, Pioneer of Modern Assamese Language". Onlinesivasagar.com. Retrieved 18 October 2011.

- "The Assam Legislative Assembly". TIMES OF ASSAM. 11 May 2012. Retrieved 25 September 2019.

- Kalita, Ramesh C. (2011). Situating Assamese Middle Classes, the Colonial Period. Guwahati: Bhabani Prints and Publications, Guwahati. p. 106.

- Paula Banerjee (2008). Women in Peace Politics. Sage. p. 71. ISBN 978-0-7619-3570-4.

- Christina S. Furtado (2007). Inter-rebel Group Dynamics: Cooperation or Competition: the Case of South Asia. ProQuest. p. 136. ISBN 978-0-549-34002-7.

- A)ccording to the Yogina Tantra—a product of seventeenth-century Assam—the entire religion of Kamarupa is itself described as kirata dharma, that is, the religion of the northeast hill tribes,."(Urban 2011, p. 237)